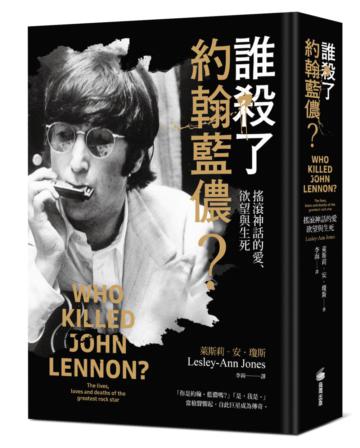

約翰藍儂逝世四十週年 ★ 附錄32頁照片收藏

獨家訪談與最新資料重建最全面的傳奇生平,剖析你所不知道的天才內心與脆弱,發現你從未認識過的約翰·藍儂!

披頭四在一九六〇年代被推至世界的高峰,作為靈魂人物的約翰藍儂更是站在時代的浪頭上,以搖滾樂與前衛創作改變世界。在他遭到槍擊後,許多人渴望挖掘出更多的他。回溯他過往的鮮明形象之下,似乎藏著崩解、掙扎的靈魂,究竟是什麼殺了內在的藍儂?

約翰‧藍儂的生命歷程為世人最津津樂道,但是真實故事伴隨著許多被誤傳或錯誤的傳說。在這本書中,作者瓊斯以從未曝光過的藍儂採訪、最新的一手研究資料與未公開的影像,精準客觀地架構起這位傳奇人物的生平,探索故事的最深處,細密地追索藍儂人生的重要事件和他的性格特徵。

她獨家訪談了最熟識藍儂的舊識,包含第一任妻子辛希亞、長子朱利安、同為披頭四成員的保羅.麥卡尼、前女友龐鳳儀、最後一位訪問他的英國廣播節目主持人安迪.皮博斯等,以真實的故事與軼聞,立體描繪出藍儂的個性與樣貌。

約翰‧藍儂的生命歷程為世人最津津樂道,但是真實故事伴隨著許多被誤傳或錯誤的傳說。在這本書中,作者瓊斯以從未曝光過的藍儂採訪、最新的一手研究資料與未公開的影像,精準客觀地架構起這位傳奇人物的生平,探索故事的最深處,細密地追索藍儂人生的重要事件和他的性格特徵。

她獨家訪談了最熟識藍儂的舊識,包含第一任妻子辛希亞、長子朱利安、同為披頭四成員的保羅.麥卡尼、前女友龐鳳儀、最後一位訪問他的英國廣播節目主持人安迪.皮博斯等,以真實的故事與軼聞,立體描繪出藍儂的個性與樣貌。

無論你是曾處在那躁動年代的一員,還是初識約翰‧藍儂,都得以用許多不同但更為貼近的角度,深刻認識至今仍撼動世人的傳奇,以及那個時代的精神!

各界推薦

■「高二那年,當藍儂的新專輯《Double Fantasy》首支單曲 (Just like) Starting over奪冠後沒多久,傳來了消息…...對我來說,藍儂不只是傳奇,而是有著諸多意涵的『Symbol』,你可以透過這本書來認識他,或,重新認識他。」

■「高二那年,當藍儂的新專輯《Double Fantasy》首支單曲 (Just like) Starting over奪冠後沒多久,傳來了消息…...對我來說,藍儂不只是傳奇,而是有著諸多意涵的『Symbol』,你可以透過這本書來認識他,或,重新認識他。」

——白紀齡(資深音樂人/現任教於國立臺中教育大學)

■「這本書就像一張重新收歌的 Demo 精選輯,以藍儂身邊的人物為章節,從各種私密的角度,呈現他的真實、殘忍與脆弱。」

■「這本書就像一張重新收歌的 Demo 精選輯,以藍儂身邊的人物為章節,從各種私密的角度,呈現他的真實、殘忍與脆弱。」

——(音樂是這世界上最美好的事/DJ林貓王)

■「如果約翰藍儂還活著 現在的他應該會怎樣呢?沒有人知道。但至少,我們可以透過這本書,知道他以前的故事。」

■「如果約翰藍儂還活著 現在的他應該會怎樣呢?沒有人知道。但至少,我們可以透過這本書,知道他以前的故事。」

——姚小民(旺福樂團吉他手/主唱)

■ 「40 年後,香港與台灣的人們依然在以他為名的牆上,寫下和平與愛的夢。本書用全新的視角,讓我們一窺這位時代英雄的生命故事。」

■ 「40 年後,香港與台灣的人們依然在以他為名的牆上,寫下和平與愛的夢。本書用全新的視角,讓我們一窺這位時代英雄的生命故事。」

——吳柏蒼(回聲樂團)

■「約翰藍儂和披頭四如何改變了流行音樂,他如何讓人們去『想像』更美好的世界卻成為國家的敵人,以及最後如何在家中門口被謀殺…..他果然是二十世紀文化史中最傳奇的傳奇。」

■「約翰藍儂和披頭四如何改變了流行音樂,他如何讓人們去『想像』更美好的世界卻成為國家的敵人,以及最後如何在家中門口被謀殺…..他果然是二十世紀文化史中最傳奇的傳奇。」

——張鐵志(VERSE社長暨總編輯,著有《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》等書)

共

共