零

當黑夜在轉瞬之間墜落,人們總會忘記黃昏曾懸置了多久。

大山深處,暮色四合於山谷,直到樹尖最薄的枝葉也透不過一絲陽光,彷彿一缸黑色顏料吞沒了整塊畫布,蓋住了村莊。

陰風過境,吹亮村頭一戶人家的油燈,這是此刻整個村莊唯一的光源。黑暗步步緊逼,終於圍困住這間小屋,在屋外虎視眈眈。

老人高大的身軀和小屋格格不入,他坐在床上,修長的四肢蜷縮起來,眼睛死死地盯著屋頂一角。火燭遺漏掉了那角黑暗。

還是進來了嗎?

又是一陣風吹過,本就瑟縮著的男孩使勁往老人的懷裡鑽。火燭開始搖曳,燭芯燃燒與蠟油熔化的焦味溢到空氣裡,擾亂了屋外的夜色,但那一角的黑暗始終紋絲不動。

老人不敢眨眼,頭微微向後仰去,灰白長髮順勢而瀉。他想逃離那個角落,但燭光的範圍不允許他這樣做,他只能繼續和看不見的黑暗對視。

「你沒有選擇。」

老人低頭,看了眼懷中的孩子,彷彿這是最後一眼。孩子已然熟睡,絲毫沒有察覺到這場以他為中心的戰役正在發生。

與火燭拉鋸的黑暗終於被激怒了,像蛇一般開始蔓延,油燈漸漸燃盡,黑暗終得以蠶食老人的身軀。老人將孩子緩緩托起,他的手臂以詭異的角度彎折,肌肉逐漸繃緊,指甲延展,深深嵌進肉裡。

一下、兩下、三下。

他的下顎開始規律地左右擺動,極其輕微的「咔咔」聲在寂靜中被無限放大。他的臉隨之扭曲變形,像是一臺布滿鐵鏽的機器忽然被啟動。他的喉結上下翻動,令人感覺下一刻就要從喉嚨中跳出來。

孩子的雙腿懸在空中。

罪

壹

那天,我被出版社催稿的人工鬧鐘吵醒,掛了電話仍有些睏意。

我低頭看向手機,螢幕還亮著,顯示十二點三十八分,上午又沒了。我嘆了口氣,打開音樂軟體隨機播放每日推薦,螢幕上卻彈出「尊敬的用戶,您的會員已到期,現在為您播放的是試聽部分,想要解鎖全部內容,請續費會員」。

拉開窗戶,陽光瞬間傾瀉進來,填滿了整間屋子。我有一個理論:睡覺才是今天和明天的分界線,睡著代表今天結束,睡醒代表明天開始,所以我只需要兩步,就能憑空偷到很多時間—第一步是熬得夠晚,第二步是起得夠早。

可惜,我總是敗在第二步。

我是一個人類學科普作家,這個職業聽上去雖有格調,但掙不了多少錢。不過吧,從我們這個科系畢業後,能有一份餬口的工作已經相當不錯了。尤其像我這樣職業與本科系相關的人,還經常能被邀請回學校開講座。

大學時的我,是校園裡最常見的混學分的人。被調到人類學系時,我不僅絲毫不沮喪,反而迅速發現了冷門科系的好處,譬如老師們大都很善良,只要你論文不抄、考卷填滿,即使滿篇都是胡扯,也能酌情送你個及格分。幸而我雖然不愛學習,但從小愛看閒書,文筆不錯,考試往往都能踩著線過。

於是我就這麼風平浪靜地混了兩年,直到大三那年上了一門選修課,叫《少數民族祭祀儀式的對比研究》。課名高深莫測,實際上是由PPT和紀錄片組成,但這門課的簽到率卻是整個學院最高的,因為助教學姊溫柔有趣又美麗。碰到教授出差時,學姊代課,還會吸引其他學院的人來旁聽。

學姊去柬埔寨做過田野調查,學姊以前是研究語言學的,學姊年紀輕輕已經發表了好幾篇論文……大家對學姊的事蹟都如數家珍。對此我當然表示強烈鄙夷,尤其是當那幾個原本約好去網吧過夜的混子室友們拿著筆記本攔住學姊,以討教問題之名討要微信的時候,我簡直恥於與他們為伍。

但這門課改變了我的一生。

我竟然在這門課上拿到了九十分。

室友們紛紛表示會不會是分數給錯了,甚至還有臭不要臉的以此為話題跟學姊發微信搭訕,這導致我在當晚收到了學姊的微信好友添加請求。

「你好,我是助教林寒。」

「學姊好!」

「分數沒給錯哦,雖然期末論文不太合規範,但能看出你問題意識很強,角度選得不錯,寫得很有意思。有考慮以後做學術嗎?」

原來學姊是來幫她導師挖人的。

吃過幾次飯以後,學姊看穿了我的混學分本質,卻依然鼓勵我從事人類學科普寫作。我至今都清晰記得她的原話。

「人類學總是讓旁人覺得枯燥,但你可以把生冷的專業知識講得有趣,還能讓人聽明白,即使你不愛學習,也不要浪費了這種神奇的能力。」

少年心氣啊。雖然素來胸無長志,但在得到女神學姊的讚許後,忽然之間,我就覺得那些乏味的人類學紀錄片變得有趣起來。

我將那些無聊的論文和紀錄片重新解讀,發到網上,吸引到我的第一批讀者。大眾喜歡這種低門檻的故弄玄虛,可能這滿足了他們一種虛幻的成就感—「今天又掌握了一些無用的新知識」。

大三、大四的時候,大家都忙著考研究所、考公職、找工作,而我忙著我的人類學科普系列文章,只有這樣,我才可以心安理得地發新寫完的文章給學姊看。學姊總會提一些意見,我發到網上時就會在文章末尾加上一句「謝謝她的幫助」。讀者們都在問「她」是誰,我從不回答。

那是一段忙碌卻又快樂的時光,寫文很苦,但得到她的回覆卻很甜,等待她回微信的那些瑣碎時間,填充著我學生時代裡所有的悸動。

畢業那年的夏天,我應邀和學姊一起去西南民族某地做了田野調查,那是我最後一次見她。

離校沒多久,我就與出版社簽約了,一年前,出版第一本書《你永遠搞不懂的人類學家》,扉頁上寫著「致敬那些了不起的人類學家」。那天,我發了最後一條微信給學姊:我第一本書出了,想寄給妳看看。

她一直沒有回覆。

打開微信,我又瞄了眼置頂,仍然沒有任何紅點。

我嘆了口氣,睡意全無,起身去客廳冰箱拿昨天沒吃完的外賣。

電視裡充斥著廉價特效的仙俠劇。一道紫光正中一位大叔眉心,大叔口吐鮮血,捂著胸口倒在血泊中,旁邊一位青年伸手大喊:「父親!不!」

我癱在沙發上,微信裡的幾個遊戲群正討論得熱火朝天。我滑過它們,看到我的另外一個置頂,備註名是「爸爸」,他的頭像是一塊黑色。微信頁面顯示,他的最後一條回覆是「恭喜你」。

我從沒見過他。

應該就是那個年紀,同學們去動物園時,都騎著父親脖頸以獲取更好視線,我忽然意識到,我的家庭組成似乎缺了一角。

我問母親這是為何,母親只說:「他死了。」

再後來,她開始禁止我在家討論和父親相關的所有話題。

正是這種阻力,讓我相信父親一定還在人世。不過,在我的腦海中,他的面目如同影視形象和夢中殘影的集合體,模糊到變成了失焦的雜點。時光飛逝,我不再奢求接下來的人生中能獲得與他有關的任何消息。

所以,當他有一天主動聯繫上我時,我才會過於惶恐而顯得無所適從。不過,即使隔著網路,我還是能聽出父親對我混子人生的支持,那是一種完全站在母親對立面的形象。

總要再見他一面的,我這麼想著。

我打開微信,看著父親的頭像,一個字也打不出來。

片刻後,我飛快地輸入「我想見你」,按下發送鍵,立刻鎖定螢幕,把手機放回口袋裡。

手還沒來得及從口袋裡抽出來,手機就震動了。

我深吸了口氣,拿出手機。

對面回了一個字:「好。」

「在哪見你比較方便?」我嚥了口唾沫。

頭像框旁邊一直顯示「對方正在輸入」,指尖開始發麻—我這才意識到自己捏著手機太過用力—足足半分鐘後,「正在輸入」的字樣消失,手機卻像是啞了的炮仗,沒發出任何聲響。

我剛發出一個問號,手機突然震動,對面彈出一個地址。

父親的對話框越過學姊,成為置頂中的置頂。

我知道自己該去哪了。

*

我無數次設想過此時的心情,但我沒想到會是困惑。

父親給我的地點是這裡嗎?

我抬頭看到了藍色的天空,高遠處的陽光透過雲層間隙形成一條條光柱。我正處於一片森林裡。樹木像是我的侍從,自覺地跟我保持著距離,為我騰出一片空地。空地上的草叢沒過腳踝,帶來一絲癢意。我低頭細看,原來我正站在一條被踩出來的小徑終點,我的面前,是一間二層小樓。

如果你去過南方小鎮,你一定見過田野間矗立的一叢叢自建房,雜亂又別致。

但這裡只有一間。

從外觀上看,它像是尚未完工的毛坯房。外牆塗著乳白色的漆,大門兩側各置一根巴洛克風格的立柱,門和窗戶尚未安裝,只預留出洞口。門洞四周貼著紅色的對聯,對聯上的內容已經塗黑,即使之前寫過字,現在也辨認不出了。

多年來觀看恐怖片的經驗,如同警鈴一般在我腦中大作—貿然進入這棟房子無異於找死。我繞著房子走了一圈,陽光正好,透過窗洞與門洞,可以看見屋內的格局並不複雜,準確的說,是沒什麼格局可言。這就是赤裸裸的無隔間空間,沒有什麼能夠潛藏危險的陰暗角落,警鈴終於不再作響。

一樓的中心處擺了一把木椅,如果人坐上去,就會面朝門口,一根燈繩懸置在木椅上方。除此之外,這層再沒有其他家具了。

我走進去轉了一圈,並沒有得到比我在屋外觀察時更多的訊息,但我也進一步確認了一個事實。這的確是一棟二層小樓,卻沒有上二樓的樓梯。二樓墨綠色的窗戶緊閉,看不到裡面的格局。

我的注意力又回到那把木椅上,它好像是這裡的中心,好像這間小樓就是為了它才存在於此。我坐在木椅上,正對著門口,看著通向外部世界的小徑,伸手剛好能搆到那根燈繩。

我細細打量著手裡這根燈繩,它的確跟我見過的所有燈繩沒什麼兩樣。我想,這裡還是有一點兒暗,如果還沒做好離開的準備,我最好先把這裡點亮。

「卡嚓」。

燈繩的觸感從我手中消失,連同我眼中明亮的世界一起。

中學時,每當老師在教室裡用投影機播放課件,我總是會望著投影幕布發呆,幻想有一頭怪獸從投影機裡竄出來。我們生活在一個平衡的世界,怪獸出現意味著平衡會被打破,除非有英雄出現,才能讓天平不至於坍塌。我的走神和上什麼課沒有關係,無聊的課會,有趣的課也會,躺在足球場的草坪上看天時會,坐在公車上看著世界從我眼前掠過也會。我希望出現一些什麼事情,能把我從這些無聊的日常當中拯救出來,無論什麼也好,因為我註定要做特殊的事,成為特殊的人,我只是被困在這副軀殼裡而已。

現在,這副軀殼坐在屋內唯一一張板凳上,維持著開燈的姿勢。

光線很暗,我適應了一陣子,大約能辨認出這是一個不足十平方公尺的房間,硬要舉例的話,像是一間牢房。房間高度不高,看起來像是木質結構。空氣不流通,有一點兒淡淡的霉味。我站起來,看到唯一的門上,與我視線平齊處,有一方窗欞,光源就來自欞欄之外。

我湊過去看了看,門外是一條向兩邊無限延伸的走廊,每隔十公尺左右分布著一扇相同的門,只有我正對面的門裡亮著光,那是這個地方唯一的光源。

裡面有人。

哦,對了,我是來找父親的。

我詫異於自己此刻的冷靜,不知是因為我心底一直渴求著某種奇遇,還是現實世界本就足夠荒誕。這種光怪陸離的處境下,我的精神狀態竟然還足以允許我仔細觀察周圍的環境,甚至還走了會兒神。

雖然我所在的屋子窗戶很小,但還是能大致看到對面屋子的全貌。地上正中間放著一盞古樸的油燈,一位身著長衫的老者盤腿坐在地上,即使是這樣的姿勢也能看出他很高大,但並不強壯。布滿皺摺的臉藏在雜亂的白髮裡,雙目緊閉,表情安詳,像是在熟睡著。而他懷中抱著的男孩,五、六歲左右,正睜著眼好奇地打量四周。

孩子明顯看到我,短暫對視之後,我還沒來得及打招呼,他就皺著眉頭扭頭看向老者,同時往老者的懷裡縮了縮。

這孩子怕生。

我敲了敲門,試探性地喊了幾聲,聲響在空寂中迴盪,那老者卻不聞不問,連孩子都沒再側過頭,像是我的聲音根本不能傳到他們所處的小屋裡一樣。由於得不到外界的回應,我不得不開始考慮自己的處境。

我確定我不是在做夢。

我只是想開燈,卻來到這個地方,是因為什麼?

那根繩子不是燈繩?我誤觸了某種機關?我現在是在小屋的地下室?我想起自己和朋友們曾玩過的密室逃脫,難道是一個惡作劇?

或者像電影裡常見的劇情,我其實是一個不自知的超級富二代,現在我那富可敵國、拋家棄子、病入膏肓、良心發現的父親設下了重重考驗,來測試我是否具備繼承資格?

眼下的目標是搞清楚自己在哪,然後找到離開這裡的辦法。

然而,不管是我身處的房間,還是對面的房間,我探頭探腦找了好久,連一個可能藏著機關的道具都沒看到。我把鼻尖貼在欞欄上,在走廊裡搜尋可疑的痕跡,驀然發現,對面房門前的陰影不太正常。

屋裡的油燈是唯一的光源,火燭紋絲不動,為什麼門外的陰影卻在晃動?

我的第一反應是覺得奇怪—這些陰影是有生命的,它們好像在試探著從門窗裡擠進去,但油燈阻擋了它們。

就在這時,整齊的腳步聲自走廊盡頭傳來。循聲望去,一支麻白色的隊伍向我走來。領頭的人舉著四四方方的相框,相框和隊伍中每個緩步前行的人一樣,皆披麻帶孝。隊伍兩側的帶頭者,一個舉著幡,另一個手握提燈。那白幡極高,以至於幡尖總能刮到走廊頂部,就像是路面電車的兩根大辮子。

他們的步伐很僵硬,像是默劇演員一樣,似乎怕踩到什麼啃噬腳面的怪物,一步一步。領頭人掠過木門,隊伍中端與我平行,我能看到他們的側臉,眼眉低垂,表情悲戚又麻木,但沒有人流眼淚。

我寒毛豎立,頭頂如灌冰水,身體似乎變得和他們一樣僵硬。我的求生意識,戰勝了我的自欺欺人,讓我迅速認識到,這些人,絕不是假人。我從頭到尾都沒有任何失重感、墜落感、搖晃感,沒有聽到任何機關的響動,身體的任何部位都沒有挪動過一寸。

我只是拉動了那根燈繩而已。

這像是一支送殯的隊伍,人人都戴著麻白色的蓑帽,臉上還塗著日本藝伎似的白粉,油燈的光影在他們的臉上和牆上詭異地跳躍著。但我沒有看到棺材。

隊尾的麻白色和油燈的光亮一起隱匿於黑暗,從走廊這頭到走廊那頭,隊伍用了五分鐘。自他們出現,對面木門外的黑暗生命力好像更加旺盛,卯足了勁要往窗戶裡鑽。

不知何時,老人已經睜開雙眼,他用力瞪大眼睛,直勾勾地盯著前方,臉上還是沒有任何表情。沒有風,但屋裡的油燈開始晃動。

腳步聲又從左邊響起了。招魂幡、相框、隊伍,一切又重來一次,就像是沒有觀眾的午夜電影院,一遍一遍循環播放著古早的錄影帶,我和門外的黑暗成了觀眾。我比較安靜,黑暗卻不太安分。

我看不出走廊是否有弧度,從隊伍在我視線裡消失的角度來看,我覺得這是一條筆直的走廊,我不知道這個隊伍是怎麼在這麼短的時間內又回到了起點。

三五次後,我幾乎能肯定他們是同一批人,至少從外貌上來說,因為我認清了好幾個人的臉。打幡的人是張國字臉,眼睛很小;隊伍中間有個髮髯相接的壯漢;隊伍最後的是一個女人,她的眼睛比其他人都紅。

訊息,我現在需要訊息。

既然這支隊伍出現,那他們顯然和對面的老人和孩子一樣重要,如果他們是送殯的隊伍,我至少應該先搞清楚,他們到底在替誰送殯。

下個循環到來,我把注意力集中在相框中間,奇怪的是,那不是單人照,而是一張合照,裡面的每張臉我竟然都有些眼熟。

這些人是根據我的記憶生成的嗎?這個世界是依託我的意識構建的嗎?他們是我曾經見過的人?又或是擦肩而過的陌生人?

我抬頭看到那張國字臉,頭皮狠狠麻了一下。

……合照上的人就是他們自己!

他們在給自己送殯。

我退後半步,等隊伍走遠,我又看向對面的屋子,確認了老人和小孩並沒有出現在合照裡。老人仍然空洞地盯著前方,我跟小孩的視線又撞上了。這一次,小孩沒有移開視線,他抬手指著我。

我喊了一聲,小孩和老人仍然沒有對聲音做出任何反應,我挪動了一下,發現小孩並不是指著我,而是指向我的身後。我的腳踝開始發癢,感覺有人在看著我的後背。

長吸了一口氣,我猛地轉身。

| FindBook |

|

有 1 項符合

蒲熠星的圖書 |

|

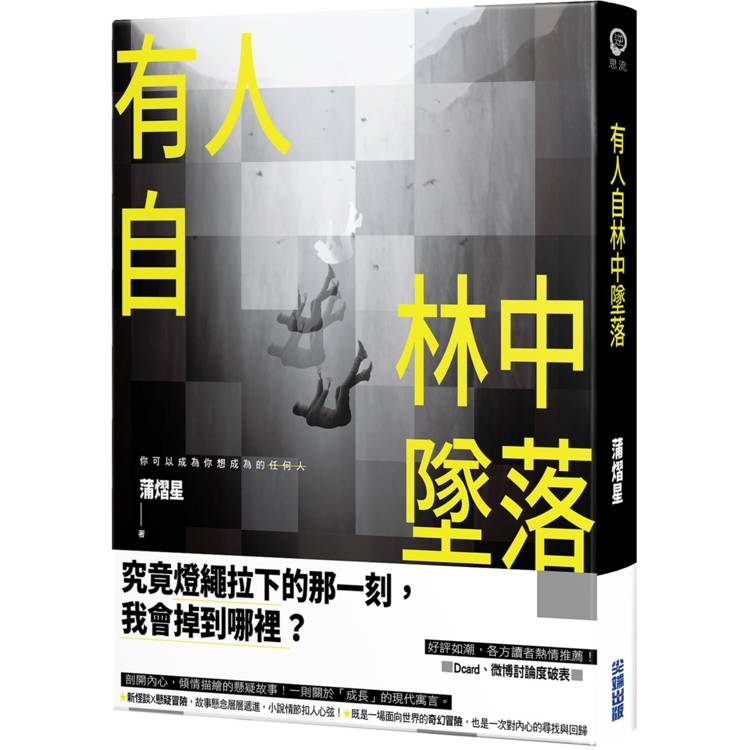

$ 277 ~ 315 | 有人自林中墜落【金石堂、博客來熱銷】

作者:蒲熠星 出版社:尖端出版股份有限公司 出版日期:2024-10-15  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:有人自林中墜落

★Dcard、微博討論度破表,中國知名超人氣網紅——蒲熠星,剖開內心,傾情描繪的懸疑大作!

★新怪談 X 懸疑冒險,故事懸念層層遞進,小說情節扣人心弦!

★既是一場面向世界的奇幻冒險,也是一次對內心的尋找與回歸,一則關於「成長」的現代寓言!

★或許每個青年都會經歷這樣的墜落,無論面孔怎麼變換,最初的「我」,不能遺忘,不能遺落……

「你會成為你想成為的任何人。」

一個訊息,一根燈繩,我進入了不同的世界,身不由己地換了面孔與身分。明明我只是想見到我的爸爸,等待我的卻是無止境的墜落。

究竟燈繩拉下的那一刻,我會掉到哪裡?

詭譎又怪誕的小城、陰森又奇異的老舊高速休息區、神祕又粗獷的東北採油廠。我站在街角,所有黑洞洞的門窗後面,好像都藏著一雙窺視祕密的眼睛。

「咱們宿舍從來都只有二號樓跟三號樓,哪來的一號樓?」這光怪陸離的世界不屬於我,但我知道我來的使命,所以只能想辦法完成任務,找到燈繩——可是等待著我的卻是一場殘酷的真相……

「當黑夜在轉瞬之間墜落,人們總會忘記黃昏曾懸置了多久。」

作者簡介:

蒲熠星

1994年生於中國四川綿陽,本科畢業於南京大學,碩士畢業於約翰•霍普金斯大學。

扮演無數角色之後,我寫了一個故事。

有點長,如果你願意聽,那我慢慢講。

每個青年的成長,都始於一場無止境的墜落。

每一段自我找尋,都始於一次對於意義的盲從。

在扮演無數角色之後,我們終將成為誰?

或許墜落於這世間本身就是目的。

——蒲熠星

章節試閱

零

當黑夜在轉瞬之間墜落,人們總會忘記黃昏曾懸置了多久。

大山深處,暮色四合於山谷,直到樹尖最薄的枝葉也透不過一絲陽光,彷彿一缸黑色顏料吞沒了整塊畫布,蓋住了村莊。

陰風過境,吹亮村頭一戶人家的油燈,這是此刻整個村莊唯一的光源。黑暗步步緊逼,終於圍困住這間小屋,在屋外虎視眈眈。

老人高大的身軀和小屋格格不入,他坐在床上,修長的四肢蜷縮起來,眼睛死死地盯著屋頂一角。火燭遺漏掉了那角黑暗。

還是進來了嗎?

又是一陣風吹過,本就瑟縮著的男孩使勁往老人的懷裡鑽。火燭開始搖曳,燭芯燃燒與蠟油熔化的焦味溢到...

當黑夜在轉瞬之間墜落,人們總會忘記黃昏曾懸置了多久。

大山深處,暮色四合於山谷,直到樹尖最薄的枝葉也透不過一絲陽光,彷彿一缸黑色顏料吞沒了整塊畫布,蓋住了村莊。

陰風過境,吹亮村頭一戶人家的油燈,這是此刻整個村莊唯一的光源。黑暗步步緊逼,終於圍困住這間小屋,在屋外虎視眈眈。

老人高大的身軀和小屋格格不入,他坐在床上,修長的四肢蜷縮起來,眼睛死死地盯著屋頂一角。火燭遺漏掉了那角黑暗。

還是進來了嗎?

又是一陣風吹過,本就瑟縮著的男孩使勁往老人的懷裡鑽。火燭開始搖曳,燭芯燃燒與蠟油熔化的焦味溢到...

顯示全部內容

|