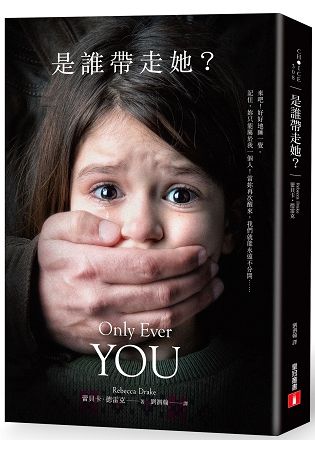

她強烈的「愛」,

是這場縝密計畫最大的漏洞……

是這場縝密計畫最大的漏洞……

父母版的《控制》!直指我們內心最大的恐懼,讓你從第一頁到最後一頁都難以呼吸!

英、美Amazon書店讀者★★★★☆一致盛讚!

來吧!好好地睡一覺。

記住,妳只能屬於我一個人!

當妳再次醒來,我們就能永遠不分開……

寧靜的夏日早晨,一則失蹤兒童的協尋警報,如響鐘般震撼了威克菲爾德路上的高級住宅區!賴希特家的三歲小女兒蘇菲亞從臥房中平空消失,更離奇的是,這已經是她三個月來第二次失蹤了。上次她被找到時,手臂上帶著可疑的針孔痕跡,這次她更徹底消失得彷彿從來不曾存在過一樣。

警方全力盤查可疑人物並搜索鄰近地區,但除了賴希特家廚房與陽台上的些微血跡,什麼也沒發現。蘇菲亞的父母大衛與吉兒被要求進行測謊,結果卻顯示他們都有所隱瞞。而與此同時,不脛而走的竊竊私語也開始在這座社區裡蔓延開來──

聽說……大衛曾和一名金髮女子發生激烈爭執,這肯定是一場報復計畫!

聽說……兩人的婚姻早就名存實亡,蘇菲亞是大衛在這場婚姻中的絆腳石!

聽說……他們曾經有個小男孩夭折了,很有可能是吉兒殺了蘇菲亞!

聽說……聽說……聽說……

究竟是誰帶走了蘇菲亞?

看起來,所有的人都是清白的,但是誰也脫不了嫌疑……

好評推薦

蕾貝卡‧德雷克的《是誰帶走她?》是個虐心的、布局巧妙的驚悚故事,堪稱父母版的《控制》!──《紐約時報》暢銷作家/里德‧費羅‧柯曼

曲折、引人入勝又悲慘的驚悚小說,懸念會使你從第一頁到最後一頁都難以呼吸!──《紐約時報》暢銷作家/麗莎,昂格爾

「這才叫引人入勝!」才華洋溢的蕾貝卡・德雷克完全掌握了心理驚悚小說。她冷靜而且如同電影般的描寫手法令人神經緊繃又感覺非常恐怖。把你的行事曆空下來讀這本小說,你會愛不釋手的!──安東尼獎、阿嘉莎獎、克拉克獎三大獎得主/漢克.菲莉琵‧萊恩

如果你開始讀了這本小說,卻可以中途放下它,那你就比我要厲害!曲折複雜的故事線和令人同情的主角絕對會讓你一直讀到半夜!──《假裝跳舞》作者/黛安‧張伯倫

悲傷可以把一個母親逼到什麼地步?這個問題推動著蕾貝卡‧德雷克極度迷人的心理驚悚小說《是誰帶走她?》,它讓一個女性對抗所有不可能衝破的困難去救她的孩子、婚姻,甚至她自己,同時與她自己破碎的夢想和希望作戰。──《好聚好散》作者/卡拉‧伯卡利

德雷克這本令人心痛的小說相當有技巧地編織出一個既熟悉又脆弱的世界,然後再削減到最低點。無知是微弱的防護,而善意並不能使恐怖遠離。故事張力鋪陳在每一個曲解和轉折之中,最後走向一個破碎的結局。──《紐約時報》暢銷作家/蘇菲‧莉特菲爾德

令人難以忘懷的故事,劇情的轉折與關於失去的探討,共同編織出了強大的咒語。──《夜幕低垂》作者/珍妮.米奇曼

共

共  雷克是德國北萊茵-威斯伐倫州的一個市鎮。總面積53.62平方公里,總人口11438人,其中男性5695人,女性5743人,人口密度213人/平方公里。

雷克是德國北萊茵-威斯伐倫州的一個市鎮。總面積53.62平方公里,總人口11438人,其中男性5695人,女性5743人,人口密度213人/平方公里。 2018/02/05

2018/02/05 2017/10/28

2017/10/28