| FindBook |

|

有 1 項符合

薛適的圖書 |

|

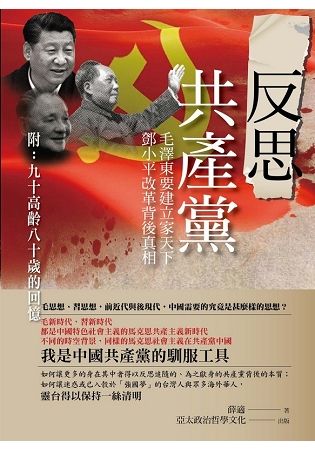

$ 224 ~ 288 | 反思共產黨: 毛澤東要建立家天下, 鄧小平改革背後真相 (附九十高齡八十歲的回憶)

作者:薛適 出版社:亞太政治哲學文化出版有限公司 出版日期:2018-01-11 語言:繁體中文 規格:平裝 / 288頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

一九九九年五月,一位退休前一直都在大學講授以馬克思《資本論》為主的「馬列主義」副教授,工作很認真、很努力,以為自己一直在做「有利於社會、有利於人民革命事業」的老奶奶,因為思念在澳洲的小外孫,和丈夫到澳洲探望,計畫當年八月返回中國,卻因故滯留,從此長居澳洲。

在澳洲的生活,讓她感覺自由世界與「中國為什麼大不一樣」?於是花費了五、六年的時間,查閱大量被共產黨封鎖的史實,終於明白了:「原來馬克思是個魔教的信徒,是個仇視人類的魔鬼代言人;我追隨的、為之獻身的共產黨是個體現魔鬼意志的邪靈。 共產黨的統治史,不論毛澤東、鄧小平……都是殺人、掠奪的歷史。」醒悟自己「成為共產黨的馴服工具」,大嘆「我這輩子活得像是一場噩夢,忠誠於共產黨一輩子,是被愚弄的一輩子,助紂為虐的一輩子, 我做了一輩子壞人」!

她是東北人,她的父親、哥哥、姐姐在國民黨時代即已秘密加入共產黨,哥哥還於一九四五年志願參加解放軍,她自己以及弟弟妹妹也都追隨哥哥姊姊的腳步,這樣的「革命家庭」,雖也經歷了驚心動魄的反右運動、文革,卻學會了用黨的思想思考,用黨的語言說話,來維護共產黨的統治。不僅相信共產黨、維護共產黨,還把自己完全融入共產黨,認為「學會用冷漠包裹自己的良知,不去考慮是與非、善與惡,只用黨的思想去思維,用黨的語言去說話就夠了」。

在澳洲這段期間,她發現是她破殼而出的時候,「像小雛雞一樣,破殼出來就獲得了生命」,不再是行屍走肉,有了生命、有了自己的思想,也不再閉著眼睛瞎喊: 「偉大、光榮、正確」。

她高興獲得重生,卻遺憾自己沒有更早醒悟;慶幸自己現在已經明白,因此把花費幾年弄明白的重要問題,整理出來告訴朋友們,希望大家都知道神州大地上有過這樣的悲慘,記住死去的冤魂,記住人們的血淚,記住專制和暴君的邪惡,期盼不要讓災難重複。

在中共影響力日增的此時,包括英國劍橋大學出版社《中國季刊》、德國《施普林格‧自然出版集團》皆受其影響,連澳洲「具規模」的出版社也因為害怕北京報復而先「自我審查」,「暫緩」出版有關「指控中國干預澳大利亞國內活動」的新書。

台灣當然也有許多顧慮中共的影響力或其他因素而「自我審查」的出版社及書店通路業者。台灣被譽為全球唯一華文可以自由出版的地方,亞太政治哲學文化出版社秉持台灣言論出版自由的精神,出版作者以九十高齡完成的本書,希望本書的出版能讓更多的身在其中者得以反思追隨的、為之獻身的共產黨背後的本質;迷惑或已入彀於「強國夢」的台灣人與眾多海外華人,靈台得以保持一絲清明。

當二○一七年中共「十九大」將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章時,《反思共產黨》書中提及一九六七年五月二十三日《人民日報》頭條:〈歡呼世界進入了偉大的毛澤東思想的新時代〉。

當時媒體吹捧毛澤東的熱烈情況,與如今中國媒體吹捧習近平的盛況並無二致。

毛思想、習思想,中國需要的究竟是甚麼樣的思想?

二○一六年十一月,本社出版七十二歲的蔣繼先先生一部全面揭示中國共產黨自一九四九年建政以來從政治、經濟、文化、意識形態領域對億萬中國人進行綁架、掠奪、摧殘、蹂躪的一百三十餘萬字長篇小說,一幅幅取材於現實而高於現實的二十世紀下半葉中國人煉獄生活的寫照,填補了這段人類歷史真實的空白。

二○一七年五月,匿名「一言」的《共產黨批判與中國之命運》,對共產黨的本質,對馬恩列斯毛的歷史與哲學批判,對中國共產黨與中國傳統文化的密切關係,有很深入的探討。

二○一八年年初,高齡九十的薛適女士的《反思共產黨》告訴世人,提醒世人:

不管毛新時代,或是習新時代,都是中國特色社會主義的馬克思共產主義新時代;只是不同的時空背景,卻是同樣的馬克思社會主義在共產黨中國。

作者簡介

薛適

中國東北人,父親為文職人員,母親為教會小學教師。

十五歲時抗戰結束日本投降,就讀高中。中共進城時考取大學,未入學,旋參加新民主主義青年團(共青團前身),入團、入黨,宣誓把自己這一輩子都獻給共產黨,並認真學習馬列主義、毛澤東著作,積極改造自己;毛《論人民民主專政》讀了二十遍,蘇聯列昂節夫《政治經濟學》堅持自學了三、四年;後考進中國人民大學,畢業後任副教授,退休前一直都在大學任教,講授以馬克思的《資本論》為主的《馬列主義》。自認工作很認真、很努力,「以為自己是在幹著有利於社會、有利於人民的革命事業」。

一九九九年五月和丈夫赴澳洲探親,原定同年八月返中,因故滯留,自此長居澳洲,現已近九十高齡。

她定居澳洲後,發覺與自由世界相較,「中國為什麼大不一樣」?花數年時間,查閱大量被共產黨封鎖的史實,終於明白所追隨的、為之獻身的共產黨的真面目。本書為「革命家庭」出身的她,以近九十高齡所完成對共產黨的反思之作。

|