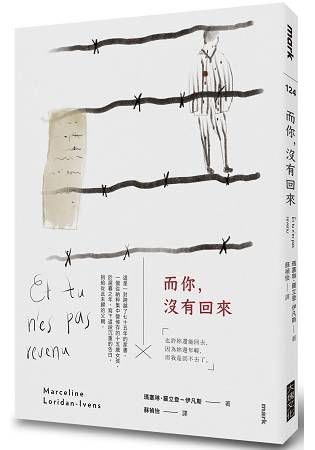

「也許妳還能回去,因為妳還年輕,而我是回不去了。」

這是一封跨越了七十年的家書。

一個從納粹集中營倖存的十五歲女孩,

於遲暮之年,寫下這段沉重的告白,捎給從此未歸的父親。

我們讀到了殘酷的青春記憶,

讀到了倖存者餘後人生的無奈,

因為我們是無法從奧許維茲真正的回來!

猶太裔法國作家、電影製片人瑪塞琳‧羅立登-伊凡斯

一字一句,向難以回望的過去,搭起心底那座記憶之橋

◆這本個人回憶錄除了真摯的親情和猶太人的悲慘命運,藉由第二人稱向「不在的父親」告白,是內心的抒解,也是告解,因為集中營裡處處是人性與非人性的考驗。

◆在這個承平時代,戰爭或許沒有直接威脅我們,但是暴力、迫害仍以其他形式存在著。納粹迫害的歷史並不久遠,最早的迫害形式也不是始於毒氣室。二戰集中營裡發生的事,已經發生、過去,但銘刻在倖存者及其家庭的傷痕印記,會留下來,成為人類集體的記憶,以各種間接的方式影響後世及其他文化。

◆文字簡潔具震撼力,不假修飾:可以感受到倖存者的一生,都必須用來處理發生在他們身上的惡。其實,他們不見得想回來。關於集中營的寫實描述,樸實平淡中卻傳達出人心最深處的悲痛。

◆倖存者的文學:創傷必須靠記憶修補,或是用另一種文字記憶,去重建一個在苦難中不得不自我麻痺的十五歲女孩的心靈。透過這封家書,高齡已八十八的作者在接近生命終點之時,為這段生命經歷做了一個倖存者的註解。

「也許妳還能回去,因為妳還年輕,而我是回不去了。」一九四四年初,在德朗西的集中營,父親對她說道。他們同身邊成千上萬的猶太裔法國人一樣,絕望地等待著軍隊把他們帶向東方……

瑪塞琳‧羅立登-伊凡斯,年逾八旬的猶太裔法國作家、電影製片人,是僅存無幾、至今仍在世的大屠殺倖存者。在她十五歲那年,她與父親一起被遣送到猶太人集中營,父親送往奧許維茲,她則被送到比克瑙。她得以生還,父親卻永遠回不來……

這是一本薄薄的小書,卻是一段沉重的告白,作者在歷劫歸來的七十五年後,捎給從此未歸的父親。在信中,我們讀到了殘酷的青春記憶,讀到了倖存者餘後人生的無奈,因為我們是無法從奧許維茲真正的回來!真實的情感、悲慘的記憶,在細膩的文字中一一展現……行文簡潔,沒有多餘的辭藻,卻令人哀傷動容。

◆瑪塞琳‧羅立登-伊凡斯

「這本書讓我緩解緊繫心頭的事。我想要逃離世界歷史,逃離二十一世紀,回到我自己的世界,回到史羅因和他親愛的小女兒的世界。藉此,我回到了童年,回到我被剝奪的青春期……」

「如今,都過了七十五年,每當我聽到『爸爸』二字,即使說的人只是一個陌生人,仍會讓我嚇一跳。這個字這麼早就離開了我的生活,讓我如此難受,我只能在內心深處含糊地念著,說不出口,也千萬不能寫出來。」

◆帕特里斯‧特拉皮耶(Patrice Trapier),《星期日週報》(Journal du Dimanche)書評

「作者對於時間的流逝深感遺憾,這並非因為她已走到風燭殘年之時,而是因為年少青春時經歷的那段殘酷歲月依然留下深深的烙印:野蠻的暴行,被拒絕、被驅逐,奧許維茲死亡營……

「經過普里莫‧萊維(Primo Levi)、羅伯特‧安泰爾姆(Robert Antelme)和克勞德‧朗茲曼(Claude Lanzmann)的描述,當我們以為對於那段歷史已經透徹瞭解、無可再說的時候,《而你,沒有回來》中那份沉重、無法揮去的痛苦與憤怒又讓我們幡然醒悟:時間並未走遠。」

共

共