痛苦啊,難道我非得與你

共度一生嗎?──共享我的爐火、床舖,

喔,最要不得的是,還得共享同一顆腦袋?

且在我進食當下,同時還得餵食你?

──埃德娜.聖文森.米萊(Edna St. Vincent Millay)

一直以來,孩子若有明顯缺陷,我們都會咎責父母。十八世紀的想像主義理論相信孩童會身體畸形,是因為母親性飢渴卻沒表現出來。在二十世紀,據說同性戀是專橫的母親與消極的父親養出來的;孩子罹患精神分裂症反映出父母不自覺希望自己的孩子不存在;自閉症則是「冰箱母親」一手造成,她們冷淡無情,逼孩子躲進寂靜的堡壘。我們現已明白,這些情結及非單一因素造成的症狀不是父母的態度或行為導致。然而我們卻依舊認為,要是能到殺手家一探究竟,父母的教子無方肯定顯而易見。在世人眼中,孩子是可教化的,社會正義一向以此為特點,所以我們才會以矯正方式幫助少年更生,而非單單懲處了事。以此邏輯來推,成年壞人或許壞得無可救藥,但壞孩子只不過是被帶壞罷了,因為孩子易受環境影響,是家長沒教好才會走偏,而非天生頑劣不馴。這討喜的樂觀見解或許不全然無錯,但要是由此推定父母就該負全責,實在有失公義。

我們堅信孩子犯罪都是父母的錯,主要有兩個理由。第一,脆弱的人若遭嚴重虐待、疏於照料,可能會出現反常行為。教養不當可能會逼使這類孩童濫用藥物、加入幫派、捲入家暴、犯下偷竊罪。小時候曾受虐的人常有依附障礙,也會受強迫性重複衝動驅使,重演幼年見識過的攻擊行為。有些父母傷害了自己的孩子,但這不代表所有飽受折磨的孩子都有不是的父母。尤其荒唐、重大的犯罪通常都不是父母的作為誘發;這些犯行來得毫無緣由、不合邏輯,創傷不太可能是肇因。

第二個理由更有力。我們想要相信罪犯是由父母一手造成,如此一來,我們就能安慰自己,因為我們有好好教孩子,所以自個兒家不會遭殃。我之所以知道有此謬見,是因為我也曾這麼想。二○○五年二月十九日,初次與湯姆和蘇.克萊伯德見面時,我以為自己一下子就會揪出他們的缺陷。當時我正在撰寫《背離親緣》(Far from the Tree),一本探討父母及其難搞的子女的書。我以為可拿這對父母來當教養無方的象徵。我不認為他們是故意把孩子培養成殺人魔的,但我的確認為可從他們的故事見識到無以計數的明顯錯誤。我不想要喜歡克萊伯德夫婦,因為喜歡上他們的代價,就是要承認所發生的一切不是他們的錯,如果不是他們的錯,我們大家就都自身難保。可惜我真的很喜歡他們。所以會面後我不禁思忖,科倫拜大屠殺的幕後推手是精神病態,任何一個家庭都有可能遭魔手侵襲,無從預測,也無從察覺;就像海嘯般,一切防禦措施都是白費心機,只會招來其訕笑。

在蘇.克萊伯德的敘述中,科倫拜事件發生前,她是個住在市郊的平凡母親。當時我不認識她,但慘劇發生後,她堅強起來,從自身苦難汲取智慧。在這種情況下,需要十足勇氣才能保持心中有愛。我有幸知悉她對朋友慷慨大方,天性活潑、情感豐沛,也能處處留心,所以這起悲劇才更令人摸不著頭緒。我一開始認為克萊伯德夫婦應該跟孽子劃清關係,但最後我終於明白,譴責兒子犯行,對他的愛卻絲毫不減,遠更需要勇氣。書中每頁都充斥著哀慟之情,蘇對兒子強烈的情感昭然若揭,她的書也證明了人性的複雜。她說好人也會做壞事,說我們全都有道德困惑,還說並不會因為人幹了壞事,其他行為及動機就遭抹滅。這本書所傳達的最重要的訊息很駭人:你可能根本不懂自己的孩子,更糟的是,你的孩子根本無法捉摸。你害怕的陌生人或許是自己的兒子或女兒。

「我們讀童話故事給孩子聽,告訴他們世上有好人也有壞人,」蘇如此對我說,當時我正在撰寫《背離親緣》。「現在我絕不會這麼做。我會說每個人都能做善事,也能誤入歧途。愛一個人,他的好壞你都必須愛。」科倫拜事件發生的時候,蘇工作的地方剛好跟假釋官辦公室在同一棟大樓,她覺得和前科犯一起搭電梯很恐怖,很孤立無援。悲劇發生後,她大為改觀。「我覺得他們就像我兒子一樣。這些人不過是因故誤入歧途,才會身陷可怕無望的困境中。聽見新聞上出現恐怖份子的報導時,我會心想:『那是某人的孩子。』科倫拜事件讓我覺得自己跟全人類的聯繫更為緊密,除此之外任何事都不可能使我作此想。」喪親之痛會使人昏頭,大發惻隱之心。

有兩種犯罪最令人難受:一是孩子為受害者的犯罪,二是孩子為加害者的犯罪。在第一例中,我們為無辜的被害人感到痛心;在第二例中,我們因自己誤以為孩子天真無邪而感到痛心。校園槍擊案是最聳人聽聞的犯罪,因為這兩個問題皆牽扯上,而在眾多校園槍擊案中,科倫拜事件至今仍為表率,是令其他罪犯拜服的終極楷模。艾瑞克.哈里斯及狄倫.克萊伯德唯我獨尊,殘虐無道,隨機發動攻擊,事前策劃極為縝密,在一大群沒頭沒腦的年輕叛逆份子眼中儼然是英雄。不過大多數人都把他們當作心理有毛病的人,有些宗教團體甚至還視他們為撒旦崇拜的表徵。想保護孩子免於受這類暴力襲擊的人,曾屢次分析兩人的動機與目的。膽大包天的父母也想知道要如何確認自己的孩子會不會犯下這種罪。俗諺說的好,明槍易躲,暗箭難防;科倫拜事件正是源自蟄伏在眼前的危險暗箭突襲。

我們不可能把殺手看得一清二楚。我們活在愛歸咎的社會,有些受害者家屬不斷極力要求非得給出個一直遭「隱瞞」的「答案」才行,但不可能有什麼答案。當事人父母的確毫無所知,證明這點最佳的證據是,若他們知情早會出手干預了。傑佛遜郡(Jefferson County)治安法官約翰.狄維塔(John DeVita)如此形容兩名男孩:「他們隱瞞了這麼多事,實在令人想不通。騙起人來簡直如魚得水,冷靜沈著。」父母大都自以為對孩子有自殺傾向﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽瞭若指掌;不想被人摸透的孩子,內心所想自然會深藏不露。受害者家屬提出訴訟,是基於人性是可知的、內在思維邏輯可受監控、悲劇乃遵循可預測的模式等原則,但這些原則仍有待商榷。他們也曾找尋可改變憾事的遺漏資訊。沙特(Jean-Paul Sartre)曾寫道:「邪惡不單只是表面上的樣子,」又補充一句,「得知其目的也無法消除邪惡。」看來丹佛郊區的民眾不怎麼讀沙特。

艾瑞克.哈里斯似乎是個想殺人的精神病態,狄倫.克萊伯德則是個想尋死的憂鬱症患者,兩人的瘋狂迥然不同,才會造就這場悲劇。要不是被哈里斯牽著鼻子走,憂鬱的狄倫也不會變得想殺人。要是沒有拉狄倫下水的刺激感,艾瑞克大概會頓失誘因。艾瑞克的惡意很驚人,狄倫的逆來順受也同樣驚人。狄倫寫道:「想到自殺,我就覺得有安息的希望,不管下輩子會到哪──終於不用再跟我自己、世界、宇宙奮戰──我的身心、所有地方、所有事物都將回歸安寧──我──我的靈魂(存在)。」他描述自己「在無邊無際的現實中,受著來自無盡四面八方、永無止境的苦痛。」在他日記中最常出現的字眼是愛。艾瑞克寫道:「你我可是天壤之別,你竟敢以為我跟你是同一物種。你不是人,是機器人⋯⋯要是你曾惹我生氣,讓我看到你,你就死定了。」他在日記中寫到未來上大學後,要把女生騙到他房間,強暴她們,還寫著:「我想用我的牙齒把人的喉嚨撕開,像扯開易拉罐那樣。我想抓住弱不禁風的小高一,像匹惡狼般把他們撕裂,掐死他們,捏爆他們的頭,撕開他們的下巴,把他們的手臂折成兩半,讓他們瞧瞧誰才是上帝。」艾瑞克是失敗的希特勒;狄倫則是失敗的霍爾頓.考菲爾(Holden Caulfield)。(譯注:霍爾頓.考菲爾是沙林傑小說《麥田捕手》的主人翁,性格孤僻叛逆,但其實內心充滿了愛。)

蘇.克萊伯德強調兒子的死跟自殺脫不了關係。曾對自殺有諸多著墨的卡爾.梅林格(Karl Menninger)說,人要同時出現「想殺人、想被殺、想尋死」的念頭,才會自我了斷。想殺人的念頭不一定總會付諸實行,卻是整塊拼圖中至關重要的一片。艾瑞克.哈里斯想殺人,狄倫.克萊伯德想尋死,而兩人都認為這些經歷是昇華神聖的必經之路;兩人都曾寫到,他們將透過殺戮脫胎化為神。兩人華而不實的拙劣妄想跟一般青少年沒兩樣。殺戮接近尾聲時,在科倫拜高中校園中,躲在學校餐廳的目擊者聽到其中一名凶手說:「今天世界即將終結。今天是我們死去的日子。」他幼稚得將自我和他人混為一談。卻斯特頓(G. K. Chesterton)曾寫道:「殺人者只會殺死一個人/自殺者則會殺死所有的人。/在他看來,他滅絕了全世界。」

為精神疾患喉舌的人指出,多數犯罪都不是出自精神疾患之手,而且大多數精神疾病患者都不會犯罪。若認為科倫拜事件是由心智正常的人所犯,代表了什麼?許多罪大家忍住沒犯,是因為自知會惹上麻煩,或被灌輸道德標準。大多數的人都有過想偷東西的念頭,都曾偶爾氣到有股衝動想把親近的人幹掉。可是不去幹掉學校幾乎不認識的同學、佔領校園的原因,並非害怕遭懲處或有違道德良心;這種事心智正常的人根本連想都不會去想。雖然狄倫很憂鬱,可是他既無思覺失調症、創傷後壓力症候群、躁鬱症,也沒有符合其他精神疾病診斷的症狀。即使狄倫思緒混亂失常,他所做的事也不會因此變得不那麼罪大惡極。蘇.克萊伯德拒絕歸咎於惡霸、學校或兒子的腦內生化物質,由此可見她下定決心認定有些事就是毫無來由,我們只能接受事實,這也是她的初衷。邪惡和疾病的交界永遠界定不清,她也沒去試圖釐清。

大屠殺過後沒多久,一名來自芝加哥的木匠來到里特頓市,立了十五根十字架,以茲紀念每名罹難者,包括狄倫和艾瑞克。許多人在艾瑞克和狄倫的十字架前堆上鮮花,和其他罹難者一視同仁。其中一名受害者的父親布萊恩.羅賀堡(Brian Rohrbough)將哈里斯與克萊伯德的十字架移除。「不要用十字架紀念殺人犯來糟蹋耶穌的恩典,」他說。「聖經可沒提到要原諒不思悔改的殺人犯。不知悔悟的人沒必要原諒──這才是聖經的教誨。」他對基督教教條的詮釋,顯然有重新思索的空間,但羅賀堡會說出這種話,是因為世人都誤以為悼念亡故的犯人就等於是原諒凶手,而原諒兇手則會隱蔽惡行的恐怖性。蘇.克萊伯德並沒有要世人原諒兒子,她連想也沒想過。她解釋自己對案發始末毫無頭緒,但並未開脫責任;她將自己的不知情形容為對兒子和世人的背叛。罪大惡極的犯人命喪黃泉或許是眾望所歸,但只要有孩子死去,就代表有父母希望潰滅。蘇藉由寫下這本哀悽的書來懺悔。仇恨並未泯滅愛意。愛與恨確實總是形影不離。

初次見面時,蘇告訴我一九九九年四月二十日,她得知科倫拜高中出事的那一刻的想法。「里特頓市所有母親都在祈禱孩子平安,我卻得祈禱我的孩子能在傷害任何人之前就死去,」她說。「我心想,要是他真涉案,也僥倖活了下來,一定會受法律制裁、遭處決。我無法忍受要失去他兩次。我拼命祈求上蒼,希望他會自我了結,起碼這樣我就知道他想尋死,他也不會被警方射殺,留下我滿腹疑惑獨活。也許我做的沒錯,但後來我懊悔許久:我希望兒子自我了斷,他也的確自殺了。」

會面那個週末即將結束時,我問湯姆和蘇,若狄倫現在和我們同在一室,他們想問他些什麼。湯姆說:「我想問他到底在想什麼,他到底以為自己在幹嘛!」蘇低頭凝視地板,過了一分鍾才輕聲說:「我想請他原諒我,原諒我這個當母親的居然不知道他內心有多麼痛苦,原諒我沒幫上他的忙,原諒我讓他覺得不能向我傾訴。」五年後,我向她提起這段談話時,她說:「事發當下,我曾希望自己沒生過小孩、沒結過婚。如果我和湯姆沒在俄亥俄州相遇,狄倫就不會存在於這世上,也不會發生這麼可怕的事。可是隨著時間流逝,我逐漸覺得自己很慶幸有孩子,因為對孩子的愛是我這輩子最快樂的事,儘管代價是這等痛苦。我所謂的痛苦,指的是自己的痛苦,而非別人的痛苦;人生本來就充滿痛苦,而這痛苦是屬於我的。我知道若狄倫沒出生過,對世人來說會比較好。但我相信對我來說不然。」

我們通常是驟然失去,但蘇卻是接二連三地失去兒子:失去兒子本身;失去對他的印象;卸失防衛,承認兒子最黑暗的一面;喪失除了殺人犯之母外的其他身份;喪失人生取決於邏輯,只要循規蹈矩,就可避災免厄的信念;悲痛無從比較起,說蘇.克萊伯德是里特頓市所有罹難者家屬中最難過的也不對。發覺自己根本不了解兒子的她,感到痛苦萬分,也為兒子造成的傷亡感到痛苦,兩種痛苦交纏糾結,理也理不清,她不知如何是好。她因喪子而哀傷,因其他孩子罹難而哀傷,因自己沒養出一個讓世界更美好的快樂小孩而哀傷。她必須與這些哀傷搏鬥。

家有小孩,而且孩子帶來的小問題你都可迎刃而解,的確令人陶醉;當孩子開始出現你解決不了的問題時,卻會讓人失落不已,此乃天下父母心,而本例當事人的失落感,更是非常人所及。蘇.克萊伯德形容自己天生就愛取悅人,也表明了要執筆寫作,就必須與自己的個性背道而馳。她寫這本書來悼念狄倫,書中也未避重就輕,還呼籲世人起而行,提倡心理健康及研究。品行端正、意志堅定、不失尊嚴的蘇.克萊伯德,一路走來踽踽獨行。沒有人有過像她那樣的遭遇。在某種程度上,蘇跟狄倫一樣不可知。寫下自身經歷時,她選擇了將不可知的一切公諸於世。

奧維德(Ovid)有句名言:「欣然迎接這份痛苦,因為你一定會獲益匪淺。」但面臨這等痛苦我們也沒什麼選擇;你不可能將痛苦拒於門外。苦痛來臨時,你大可大發怨言,卻無法將它趕出門外。深受其害的蘇.克萊伯德未曾有過怨言,但她的故事和約伯(Job)的遭遇如出一轍。約伯說:「難道我們從神得福,也不應當受禍嗎?」接著他說:「因我所恐懼的臨到我身,我所懼怕的迎我而來。/我不得安逸,不得平靜,也不得安息;患難卻仍來到。」最後還說:「我雖說話,憂愁仍不得消解。」蘇.克萊伯德的書娓娓道來宛如約伯的經歷,道盡自身如何從天堂掉入地獄,下半生再也與安適無緣。或許最了不起的是,她在書中坦承言語無法弭平這等傷痛。她連試也沒試過。她不是為宣洩情感、讓自己好過,才寫成這本書。她只想道出自己接受事實、與逆境搏鬥的心路歷程,將自己受的折磨物盡其用,希望他人讀了之後,能免受她、她兒子及兒子的受害者所吃的苦頭。

安德魯.所羅門(Andrew Solomon)

青少年的地下室錄影帶

一九九九年四月,美國科倫拜高中發生嚴重校園暴力,兩名學生持槍射殺,導致十二名學生及一名教師身亡,二十四人受傷,兩人隨後自殺身亡。此事件影響深遠,或出於模仿效應,校園槍擊接踵發生,舉國對校園攻擊高度警戒,槍枝管制的民意高漲。

輿論對這類悲劇,常怪罪家長,認為:「養子不教,父(母)之過」。心理專業人員則會指出:青少年憂鬱症、自殺行為、校園霸凌、心理創傷、毒品濫用…持續被家長、老師、學校忽視,導致歷史不斷重演。

在檢討聲浪中,有個聲音一直不被聽見:兇手的父母。

傾聽父母心中真實感受、對孩子走向暴力(包含他殺與自殺)的觀察、原生家庭互動與教養方式的反省,才是預防暴力發生的關鍵。這本書的價值,在於它是其中一名青少年殺手狄倫.克萊伯德母親所撰寫的回憶錄。

如果您想在這本書中,尋找狄倫母親如何「教子無方」的大量證據,您將感到失望。

因為,狄倫母親本身就從事心理輔導工作,在教養上更是一位「夠好的媽媽」(good enough mother),給予狄倫充足的愛,卻不至於溺愛。而狄倫,在案發與策劃犯案之前,是一位陽光男孩,和時下青少年相比,「沒有異狀」,還是國小傑出校友呢!

她觀察到,狄倫有多一點的不同:特別愛面子、好勝心強。這或許沒什麼,但他容易因小小挫折而不開心,進而迴避面對挫折。他總若無其事地說:「不知道」,或「沒什麼」。

狄倫沒有說的,究竟是什麼?

狄倫身故後,有段「地下室錄影帶」被警方發現,是他們策劃謀殺前的自拍影片。母親痛苦地目睹:他的陽光男孩,竟是神似希特勒的種族歧視者;再者,傷亡慘重的科倫拜高中事件,只是一次「失敗」的大屠殺。他原先要「成功」地炸掉學校與所有師生。

這是孩子完美隱藏的「地下室」——那裡藏有大批槍械與炸藥,以及暴力計畫。

「孩子沒有異狀」,不是父母的推託之詞。令人不寒而慄地,這是青少年真實而普遍的狀況。

一位高中女生育瑩(化名)服藥自殺、幸而獲救。事發前幾天,媽媽還問育瑩:「一起出去吃個飯吧!」

她面無表情地說:「我不去。」

媽媽反射性地說:「沒關係,妳在家裡休息。」

過了兩天,育瑩就出現自殺行為。幾經鼓勵,她才告訴我,遭受網路霸凌,內心痛苦而有輕生念頭。

我鼓勵媽媽:「當孩子說『不』的時候,妳可以追問:『妳不去,我想聽聽妳的想法。』」

尊重孩子說「不」是好事,但了解孩子說「不」的原因,同樣重要。

青少年常不太確定自己的想法。當父母學習傾聽,提供安全的氛圍,孩子往往願意講更多,而能釐清想法,不需要在每個「是」之前,舉起「不」的大標語。

歷經悲劇,伊倫的媽媽懇求每位父母:一定要更積極了解孩子。 因為,青少年心中都有一片地下室錄影帶。各位父母,您看過了嗎?

台大精神科醫師 張立人

也許因為我是一個母親,自鄭捷犯案、罕見速審速決迄今已經兩年了,這個曾經被視為惡魔而被大眾公審的名字,看似已從各媒體淡出隱沒,但其實我從來沒有一天不想起鄭捷。我常常想,他生命已飄隨風去,卻留下永遠解不開的謎,如果當年不是匆匆槍決,如果時間能再多給兩天,如果已經和鄭捷排好約談日期的獨立記者胡慕情能夠成功訪他,會不會我們就可以有機會理出一些線索,指引那條通往他內心的羊腸小徑,揭開鄭捷從小學起就想自殺、殺人的面紗。

鄭捷是人子,也無差別地殺了別人的人子,他的家庭自此破碎,也毀滅了其它家庭本有的幸福,我不斷落入深沉的思索,這來自台北典型中產階級、學測表現優異、文筆佳、在同學眼中為人善良的大男孩,他的國高中時期,究竟在家庭、學校和社會發生哪些事,使他認為自己必須走上這條毀滅的路。

而更早發生於1999年美國科羅拉多州科倫拜高中的校園槍擊案,兩個穿著風衣的高中生,配備槍械和爆炸物,有計畫性地槍殺了12名學生和一名教師,造成24人輕重傷,其後這兩人也在現場自殺死亡,這起震驚全美的事件,幾乎被視為美國歷史上最血腥悲慘的校園槍擊命案。兇手之一狄倫,於案發前幾天還興高采烈參加畢業舞會,「一邊調整租來的燕尾服、笑著看女伴為他別上胸花」;他掩飾的如此好,還在家裡廚房與父親討論亞利桑那州立大學的新生宿舍要選哪一棟,在母親眼裡,狄倫貼心、幽默又關懷朋友與家人,這孩子正積極迎向光明的大學人生,絲毫不知道兒子已長期和好友密謀校園大屠殺,家中巧妙藏有駭人軍火,也已拍好與世界訣別的錄影帶,在不斷飆髒話和顯露種族歧視的影片中,狄倫在末了親口說了一句:「我的爸媽對我很好」。

多數世人總在命案發生的當下,極力嚴厲譴責「必然是因為家庭教育的失敗、母職的荒廢、父母的高壓壓迫、家暴的環境…..」,才會養出行為偏差乖張的殺人魔孩子,名嘴、媒體和教養專家忙不迭地簡化青少年心智的大幅變化、殺人成因之複雜、家庭教育有它的極限、良好的教養不保證孩子的美滿、同儕對青少年驚人的影響力,以及精神疾病的苦痛與腦部健康的難防,世人看不到無論父母多努力,孩子仍可能走向一條風景殊異的路,生命是層層迷霧,而上帝並未慨然允諾父母成為撥霧的人。

狄倫母親在經過多年的沉澱、內省、內觀之後,寫下這本「我的孩子是兇手:一個母親的自白」,這位在孩子大屠殺之前、長年專職照顧殘障人士的母親,她所提出的每一個叩問,都讓家有兩個青少年的我,低迴再低迴。背離親緣作者安德魯.所羅門曾在「罪犯」篇章中,說蘇是一位非常慈愛的母親,父親湯姆則滿腔熱誠、能鼓舞任何人疲憊的精神,所羅門形容蘇與湯姆是讓他「情願成為他們家的一分子」的那種陽光家庭,如此完美的中產家庭,竟有著滿腔惡意、憤怒自大的濫殺者兒子。

如果有什麼親子議題的相關書冊是為人父母必讀,我會說是這一本,它讓我們看到育兒之路的隱晦面,家庭教育的極限,青少年深藏內心不為人知的痛苦,而唯有父母落實的飽滿的「愛」,能減免任何可能發生的遺憾與悔恨。

親子暢銷書作家 番紅花

孩子曾是我們身體的一部分,但當他們離開我們的身體,就不再受我們控制,也不該受我們控制。然而,我們無法否認,他們往後的腳步,或多或少,都因我們而踏出,光是這樣的念頭,都讓做父母的,無不戰戰兢兢,戒慎恐懼。法律上有所謂的法定代理人責任,然而,於法之外,情理之間,才是父母難以乘載之重。

這幾年,只要年輕人出了事,特別是父母有著名人光環的,輿論往往注目在加害人是被雙親寵壞了,還是愛少了。

沒有父母會用讓孩子走偏路的教育方式來帶孩子,但世人幾乎都如此,以果為因,只要在成年之前犯了錯,爸媽理所當然是沒教好。

可是,多數當父母的都懂,當孩子的學校一通電話來,我們都會心跳加速,擔心的是孩子是受害人,更怕的是孩子是加害人,賠得起萬幸,賠不起就是無比的煎熬。

每日,當我闔眼入眠的那刻,我都為了自己孩子的平安與別人孩子的平安而心懷感恩。可惜,不是每對父母都這麼幸運。

當社會新聞反覆放送,我不知道有多少父母親會跟我一樣驚恐,想像這些事件發生在自己孩子的身上怎麼辦。

書裡的母親,就如同其他的母親,希望自己眼裡的那個有點頑皮又惹人憐愛的孩子,跟別人一樣就好,當小小的冀望變成奢求,我們能做的就是一起想想,怎麼樣讓所有的孩子,少了走上絕路的動機。

親子作家律師娘 林靜如

| FindBook |

|

有 1 項符合

蘇.克萊伯德的圖書 |

|

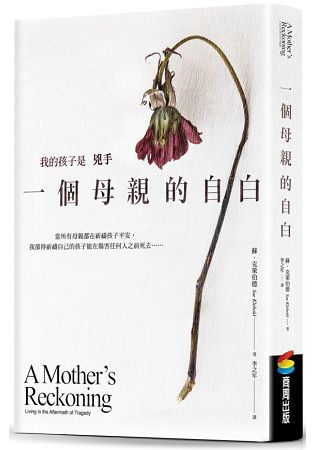

$ 210 ~ 380 | 我的孩子是兇手:一個母親的自白

作者:蘇.克萊伯德 / 譯者:李之年 出版社:商周出版 出版日期:2018-06-09 語言:繁體/中文  共 15 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 15 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

伯德

威廉·拜爾德,英國文藝復興時期的作曲家,羅馬天主教徒,莎士比亞的同時代人。他是托馬斯·塔利斯的學生,曾與之聯合出版聖歌集。他的經文歌和彌撒曲都充分展示了他的對位才能,而他的器樂作品也在音樂史上有重要地位。拜爾德堪稱文藝復興時期最傑出的英國作曲家之一。

威廉·拜爾德,英國文藝復興時期的作曲家,羅馬天主教徒,莎士比亞的同時代人。他是托馬斯·塔利斯的學生,曾與之聯合出版聖歌集。他的經文歌和彌撒曲都充分展示了他的對位才能,而他的器樂作品也在音樂史上有重要地位。拜爾德堪稱文藝復興時期最傑出的英國作曲家之一。圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:我的孩子是兇手:一個母親的自白

「當所有母親都在祈禱孩子平安,我卻得祈禱自己的孩子能在傷害任何人之前死去……」

1999年4月20日,18歲的狄倫跟朋友犯下科倫拜校園槍擊案後自殺,然而事發前三週,狄倫才參觀過即將要就讀的大學、跟家人討論如何布置宿舍,甚至前三天才興高采烈的參加畢業舞會……。「到底為什麼他會做出這樣的事情?」十六年來,狄倫的母親不斷的自問,並尋求專家的解答。這是一個心碎的母親,給每個深愛孩子的父母,最沉痛、也最誠摯的自白。

你真的瞭解你的孩子嗎?

父母大都自以為對孩子瞭若指掌;不想被人摸透的孩子,內心所想自然會深藏不露。

安德魯.所羅門(Andrew Solomon) 哥倫比亞大學心理學教授、暢銷書《背離親緣》(For From the Tree)作者

「蘇的回憶錄讀來真摯細膩,其痛苦也令人感同身受。她的故事或許讀起來令人不快,但也能引起大眾對腦部健康的關注,並使人意識到及早發現問題、及早介入的重要性。經歷了這一切後,她從此改頭換面,若人們記取她的教訓、聽取她的建言,便能更快察覺到青少年憂鬱症及伴隨而來的自殺傾向並及時反應。

保羅.喬歐費瑞多(Paul Gionfriddo) 美國心理健康協會會長、執行長

尊重孩子說「不」是好事,但了解孩子說「不」的原因,同樣重要。

張立人 台大精神科醫師

如果有什麼親子議題的相關書冊是為人父母必讀,我會說是這一本,它讓我們看到育兒之路的隱晦面,家庭教育的極限,青少年深藏內心不為人知的痛苦,而唯有父母落實的飽滿的「愛」,能減免任何可能發生的遺憾與悔恨。

番紅花 親職作家

書裡的母親,就如同其他的母親,希望自己眼裡的那個有點頑皮又惹人憐愛的孩子,跟別人一樣就好,當小小的冀望變成奢求,我們能做的就是一起想想,怎麼樣讓所有的孩子,少了走上絕路的動機。

林靜如 律師娘

國外媒體名人好評如潮

哥倫比亞大學心理學教授安德魯.所羅門(Andrew Solomon)專文推薦

《華盛頓郵報》《紐約時報》《泰晤士報》、美國心理健康協會會長保羅.喬歐費瑞多、台大精神科醫師張立人、親職作家番紅花、心曦心理諮商所所長周慕姿、暢銷書作家/牙醫師李偉文、律師娘林靜如

感動推薦

作者簡介:

蘇.克萊伯德(Sue Klebold)

1999年科倫拜校園槍擊事件兇手之一Dylan Klebold的母親,其子奪走了十三名無辜者的性命後舉槍自盡,造成一樁撼動社會的滔天悲劇。案發後十五年間,悲痛自責難當的她,為了解兒子所作所為、其隱而未言的憂鬱症、精神疾病及暴力之間的關聯等,竭盡全力爬梳相關資料,積極參與預防自殺的活動。作者曾在社區大學擔任行政人員,亦曾於精神病院從事藝術治療。

譯者簡介:

李之年

成大外文系畢,英國愛丁堡大學心理語言學碩士,新堡大學言語科學博士肄。專事翻譯,譯作類別廣泛,包括各類文學小說、科普、藝術、人文史地、心理勵志等,並定期替《科學人》、《知識大圖解》等科普雜誌翻譯文章。近期譯作:《死亡與來世:從火化到量子復活的編年史》、《This is 達利》、《This is 安迪.沃荷》。

Email: ncleetrans@gmail.com

TOP

推薦序

痛苦啊,難道我非得與你

共度一生嗎?──共享我的爐火、床舖,

喔,最要不得的是,還得共享同一顆腦袋?

且在我進食當下,同時還得餵食你?

──埃德娜.聖文森.米萊(Edna St. Vincent Millay)

一直以來,孩子若有明顯缺陷,我們都會咎責父母。十八世紀的想像主義理論相信孩童會身體畸形,是因為母親性飢渴卻沒表現出來。在二十世紀,據說同性戀是專橫的母親與消極的父親養出來的;孩子罹患精神分裂症反映出父母不自覺希望自己的孩子不存在;自閉症則是「冰箱母親」一手造成,她們冷淡無情,逼孩子躲進寂靜的堡壘。我們現...

共度一生嗎?──共享我的爐火、床舖,

喔,最要不得的是,還得共享同一顆腦袋?

且在我進食當下,同時還得餵食你?

──埃德娜.聖文森.米萊(Edna St. Vincent Millay)

一直以來,孩子若有明顯缺陷,我們都會咎責父母。十八世紀的想像主義理論相信孩童會身體畸形,是因為母親性飢渴卻沒表現出來。在二十世紀,據說同性戀是專橫的母親與消極的父親養出來的;孩子罹患精神分裂症反映出父母不自覺希望自己的孩子不存在;自閉症則是「冰箱母親」一手造成,她們冷淡無情,逼孩子躲進寂靜的堡壘。我們現...

»看全部

TOP

目錄

前言 寫在新書出版前 蘇.克萊伯德

推薦序 從天堂掉入地獄的母心 安德魯.所羅門

青少年的地下室錄影帶 台大精神科醫師張立人

讓人心痛也警醒的故事 親職作家番紅花

父母難以承載之重 律師娘林靜如

自序 公諸於世的真相

致讀者的注解

第一部 孤立無援

科倫拜高中發生了一起槍擊案

過一會兒湯姆終於回話,我那平常性格穩重的丈夫,聽起來卻跟瘋子沒兩樣。他支支吾吾,沒頭沒腦地蹦出隻字片語:﹁持槍歹徒……槍手……學校

瓦解碎裂

我在樓下衣櫃翻來翻去,想找出之前我們拿來裝行李用的老舊尼龍圓筒旅行袋,卻有兩個...

推薦序 從天堂掉入地獄的母心 安德魯.所羅門

青少年的地下室錄影帶 台大精神科醫師張立人

讓人心痛也警醒的故事 親職作家番紅花

父母難以承載之重 律師娘林靜如

自序 公諸於世的真相

致讀者的注解

第一部 孤立無援

科倫拜高中發生了一起槍擊案

過一會兒湯姆終於回話,我那平常性格穩重的丈夫,聽起來卻跟瘋子沒兩樣。他支支吾吾,沒頭沒腦地蹦出隻字片語:﹁持槍歹徒……槍手……學校

瓦解碎裂

我在樓下衣櫃翻來翻去,想找出之前我們拿來裝行李用的老舊尼龍圓筒旅行袋,卻有兩個...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 蘇.克萊伯德 譯者: 李之年

- 出版社: 商周出版 出版日期:2018-06-09 ISBN/ISSN:9789864774647

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:336頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 二手書> 中文書> 社會科學> 社會

|