下了火車

故鄉和朋友便一一丟下了我

而那銅的重

鈴的索

却依舊依依牽絆著

流浪在外的我

故鄉和朋友便一一丟下了我

而那銅的重

鈴的索

却依舊依依牽絆著

流浪在外的我

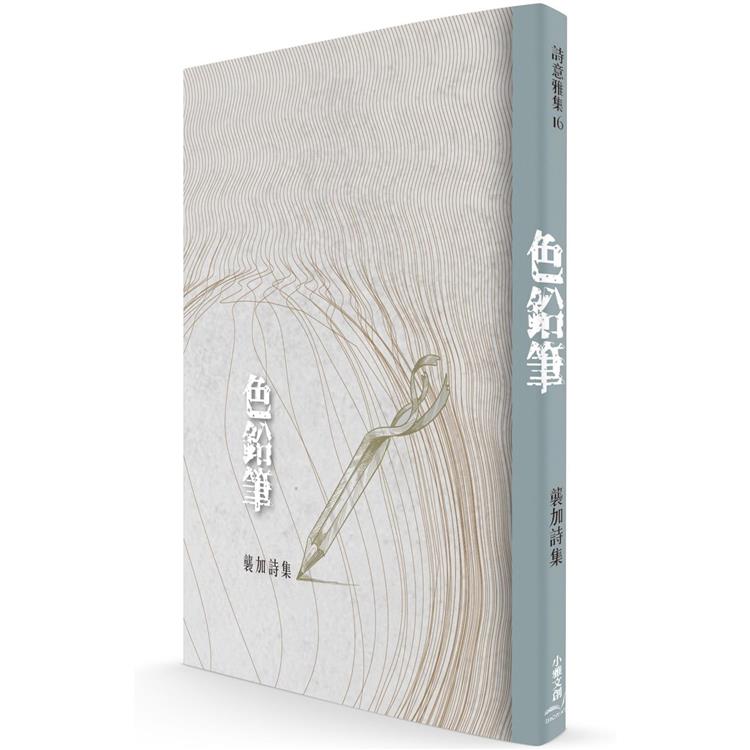

襲加為生於一九六○世代台灣中生代女詩人,曾參加「鳴蛹季刊」、「新陸詩社」、「地平線詩社」、「台灣筆會」等,詩作入選《七十六年年度詩選》、《台灣1960世代詩人詩選集》。作品具有和風色彩,但又能靈巧融入台灣土地風物;除了現代詩創作,同時兼擅手繪插圖與劇場藝術。

《色鉛筆》收錄襲加1986-1996創作共57篇,其中包含5篇中日對譯及5篇日文詩作。全書計分為「隨想」、「詩想」、「青春」、「鳶飛」、「落著」等五部分。「隨想」為中日對譯作品,此外四輯為襲加青春歲月與台灣土地足跡之疊影。在台灣政治解嚴前後,青年詩人駐足於社會動盪氛圍的觀照,同時審視內心對於社會寫實的批判與藝術探索的極致視野,但也不忘從經典中取材,作為詩歌創作之養料。

本書特色

書中部分日文詩作,為襲加首部詩集增添和風色彩。

她的詠物詩最能打動我,令我感覺真的有「我泥中有你,你泥中有我」的精準調配,且是未能從別處感受過的 ── 詩人/向明

這種詩意我稱之為生命孤獨的喜悅,是從生命靜觀與自得而來的 ── 詩人/張國治

共

共