| FindBook |

|

有 1 項符合

謝明諭的圖書 |

|

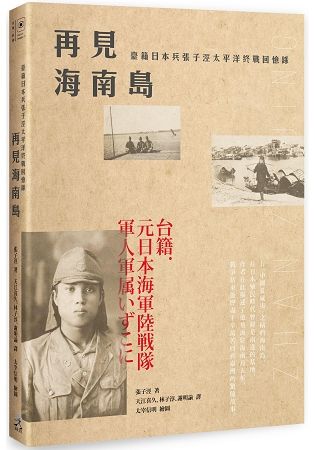

$ 160 ~ 270 | 再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄

作者:張子涇 / 譯者:天江喜久、林子淳、謝明諭 出版社:遠足文化事業股份有限公司 出版日期:2017-12-20 語言:繁體書  共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

難得一見的海南島二戰回憶

在1930年以後,日本進入對外擴張與軍人強勢的時期。到了1930年代後半,臺灣也逐漸被捲入戰爭。本書的主角和作者張子涇,便是在1941年以佐世保第八特別陸戰隊的海軍通譯(翻譯官)身分派往海南島,在當地待了五年,並在戰爭結束近一年後才回到臺灣。通譯是日軍和當地人之間的橋梁,平時負責宣導和維持治安、物資調度配給、以及建築和道路工程等相關工作,甚至還要充當日語教師。由於任務相當多樣,通譯可說是多才多藝又繁忙的職位。此外,翻譯官在作戰時也必須為日軍指引道路,他們往往要比前鋒部隊更瀕臨火線,因此有不少翻譯官殉職。

終戰日(1945年8月15日)是本書張子涇故事的開端。當時,他和1300名的臺灣士兵在海南島東邊的嘉積市,被中國軍解除武裝,收容在市區的集中營。三個月後,他們還被要求徒步搬遷到200公里外的瓊山市集中營。戰後過了將近一年,張子涇和臺灣戰友遲遲未能等到返鄉船,備感焦急之下,更堅定了自力返鄉的決心。張子涇與250名的戰友集資找到船隻後,冒著生命危險歷經333天,終於回到了臺灣。返臺的航行過程中,遭遇海盜襲擊、颱風侵襲,本書也記錄了這段冒險歷程,曲折離奇不亞於小說。

同樣經歷過二戰的太宰信明為本書畫了上百張插畫,希望藉此將他們的戰爭經驗及身為臺籍日本兵的痛苦經驗傳達給「戰後世代」。像張子涇一樣在戰後遭日本拋棄的臺籍日本兵和看護士不在少數。他們在戰後喪失了日本國籍,不但無法獲得日本政府的補償,而且受到不聞不問的對待,實在令人同情。

本書特色

難得一見的海南島二戰記事,文情並茂的文字搭配多張插畫和照片。

作者簡介 |

張子涇(1921-2010),1921年生,台中豐原人,清代台灣著名通事張達京的後代。日治時期,就讀於台中州郡翁子公學校,豐原高等科,台北府立工業養成所。太平洋戰爭時派至海南島,任佐世保第八特別陸戰隊海軍通譯官(1941.10-1945.8)。終戰後任海南島台籍軍人嘉積集中營隊長(1945.9-1946.6)。1946年7月搭乘帆船返回台灣。二二八事件時在高雄六龜鄉興產製材廠工作。1950年結婚,育有二男三女。1966年,搬回台中豐原,在台中市客運工作,至1986年退休。1984年,出版日文回憶錄《台籍日本兵苦闘の結末》(台中市:聯邦書局)。2010年3月過世,享年90歲。

插畫簡介 |

太宰信明,1929年出生於東京,筆名為太宰飛斗志。1944年4月,三重海軍航空隊奈良分遣隊入隊,成為第十四期海軍甲種飛行予科練習生。1945年6月,配置於舞鶴防備付舟艇襲擊隊,在此地終戰,時為元海軍二等飛行兵曹。戰後,進入東京醫畜生專門學校就讀。1952年4月,加入廣播界,在東北放送(仙台)、日本短波放送當主播,1961年轉向當製片人。1989年退休後,同年五月赴韓國首爾當日語老師,共待了十八個月。著有《まなざし遠く―漫画で綴る軍歌集―》(1970)、《花は散りぎわ》(1972)等。

譯者簡介 |

天江喜久,1972年出生於日本神奈川縣。夏威夷大學政治學博士。現任長榮大學臺灣研究所副教授。專研臺灣近現代史、後殖民研究與東亞比較文化。主要論文:〈他山の石:台湾から帝国の慰安婦問題を考える〉,浅野豊美、小倉紀蔵、西成彦編著《対話のために:帝国の慰安婦という問いをひらく》(東京:クレイン,2017),〈Becoming Taiwanese: Appropriation of Japanese Colonial Sites and Structures in Cultural Heritage Making—A Case Study on the Wushantou Reservoir and Hatta Yoichi〉(Michael Hsiao, Hui Yew-Foong and Philippe Peycam eds., Citizens, Civil Society and Heritage Making in Asia, ISEAS, 2017),〈A Japanese Engineer Who Became a Taiwanese Deity: Postcolonial Representations of Hatta Yoichi〉(East Asian Journal of Popular Culture, Vol. 1, No. 1, 2015),〈朴順宗:二二八事件中朝鮮人/韓僑的受難者〉(《臺灣風物》64卷第3期,2014)。

林子淳,1990年生,新竹人。長榮大學翻譯學系畢業,目前就讀於日本飯店專門學校,預定2018年3月畢業。

謝明諭,1989年生,南投人。長榮大學應用日語系碩士。

|