中譯本作者序

我非常感謝趙樹坤教授,她付出巨大的努力翻譯我2007年的著作《客觀性與法治》。從一種語言到另一種語言,譯事之艱辛,我特別瞭解。樹坤教授將此書介紹給中國讀者,其也必定經歷了這種艱難。對於她堅持不懈、終有所成,我深表感激。

2009年,在《客觀性與法治》付梓兩年後,我出版了《作為道德原則的道德實在論》一書。雖然該書篇幅比《客觀性與法治》更長,內容也更哲學化,但其對道德客觀性幾個突出要點的闡述與《客觀性與法治》第一章有關法律客觀性的闡述大致相同。我希望《作為道德原則的道德實在論》不久也會被譯成中文,以便中國讀者能夠與《客觀性與法治》進行比較。

在《客觀性與法治》第二章的中間部分,我對自由民主制的價值做了非常簡要的概述。雖然在本書發表之前,在自由民主政治哲學研究上我小有所成——特別集中於2003年出版的《自由的性質》一書,但在出版了《客觀性與法治》之後,我才進入政治哲學研究上特別多產的時期。這期間共出版了四本書,即2011年的《死刑的倫理觀》、2014年的《酷刑與道德完整性》、2017年的《伴隨完美的自由主義》以及2021年的《作為節制的表達自由》,它們共同給出了一個關於自由民主原則的與眾不同的解析。我希望這四本書部分或全部都能與中國讀者見面。(我當然也希望2018年出版的《哈特:自然法》今後也能有中譯本,供中國的法哲學者們審閱。)

在本書中,自由民主制茲事體大。我在第二章中對法治和“法治”做了區分。只要一個功能性法律系統存在並運行,法治就存在;而“法治”只能存在於自由民主制下。沒能生活在自由民主治理系統中的人無法全面理解“法治”的深刻意義。他們可以體驗到作為高度有效的社會指引和控制機制的法律,但他們無法體驗到法律作為媒介或展現出對每個個體的關懷。也就是說,他們所經歷的是法治而非“法治”。對於缺少日常途徑來親身熟悉“法治”的所有人來說,把握住自由民主價值的深刻性和珍貴性注定是不易的。由此,我渴望終有一天世界上的所有人都能通曉“法治”。

最後,再次感謝樹坤教授在本書的創造性翻譯中的所有勤勉付出。

馬修.克萊默

於英國劍橋大學

2021年1月

譯者序

一

馬修.克萊默(Matthew Kramer),美國康奈爾大學學士(B.A.),哈佛大學法律博士(J.D.),劍橋大學法學博士(LL.D.)。現任劍橋大學法律與政治哲學教授,劍橋大學丘吉爾學院院士,劍橋大學法律與政治哲學論壇負責人。此外,他還是《勞特利奇哲學百科全書》(法哲學部分)的主持人。迄今出版學術專著十餘部,因其在人文社會科學領域的卓越成就,2014年當選為英國國家學術院(The British Academy)院士。

這是來自劍橋大學官網上的介紹,顯然能傳達出克萊默教授在學術界的顯赫聲名以及斐然成就,但讓人遺憾的是,此種介紹不免讓人感覺程式老套,缺少血肉和趣味。2009年到2010年,我有幸作為訪問學者與教授相識、相處,也藉此機緣獲得教授授權,翻譯《客觀性與法治》一書。

當初收到教授的邀請信,簡直高興瘋了。在法理學上,我並沒有重點關注分析實證法學,當時博士論文研究也屬法社會學領域。但是,當時的我確實覺得規範分析方法在國內法學研究上運用得比較少,很想有機會學學這個方法。況且,教授當時在分析法學方面的造詣,與牛津大學的拉茲(Joseph Raz)教授可謂伯仲之間,能得到他的邀請,真是做夢都要笑醒了。

這份興高采烈和亢奮情緒很快被教授潑了一瓢冷水。為了辦赴英的簽證,教授郵寄了紙質邀請信給我,但我苦等一個多月都未收到。當我再次請求教授重新寄一份時,他回信說,邀請信似乎已成了個麻煩事,如果再出問題,他不得不撤回對我的邀請。那一刻,我心中悻悻然,這人似乎有點不近人情哦。

抵達劍橋後第一次見教授,約在丘吉爾學院的Porter’s Lodge見面。現在最記得的就是,教授清癯、消瘦,像一陣風兒似的旋進門來。他帶我到senior common room,一路腳上像踩了風火輪。但坐下來後,他卻用極緩慢而清晰的英語告訴我接下來要做什麼,生怕我聽不懂。當我表達卡殼時,他微笑著說:“你的口語比先前的一個中國訪問學者好很多。”這句話簡直讓我熱血沸騰,心中的忐忑也跑到九霄雲外,竟然與教授白話了兩個多小時!

一年的訪學時間裏,我選聽了教授所有的課程;參加了他主持的法律與政治哲學論壇的所有seminar;還與教授一起去參加在KCL的學術會議。印象深刻的是教授講課聲音洪亮,特別專注,喜歡在講台上走來走去,而且是快步走,甚至有幾次因為太快而不穩,打了趔趄。教授平時不用手機,聯繫都通過電子郵件。他回覆郵件非常快,我納悶他是不是總坐在電腦前。在去倫敦開會的火車上,教授告訴我,他每年除了暑期莎士比亞戲劇節期間會看幾場劇作為消遣,其餘的時間幾乎就是教學、讀書、寫作,每天大概只睡四五個小時。原來真的差不多總在電腦前哩!劍橋不大,教授幾乎不使用公共交通,也不自己開車,主要是騎自行車。他說之所以離開美國來劍橋工作,就因為這裏不用開車。另外,他滴酒不沾,是素食者。而且有個特別好的習慣,每天跑步五英里,據他說從十八歲開始堅持,幾乎從未間斷。

教授是如此自律、生活簡單,讓我感佩不已。為了紀念這段特殊的訪學經歷和我所認識的這位真正的哲學家,我生出把他的書介紹給中國讀者的想法,並在回國前,獲得教授的首肯。

二

什麼是客觀性?什麼是法治?法律系統的運行是客觀的嗎?如果是,以何種方式、在何種程度上說它們是客觀的?通過《客觀性與法治》這本書,克萊默教授對這些問題進行了清晰而全面的討論,引導讀者進入法哲學研究的重要領域。

全書共分為三章。第一章通過對客觀性六個維度的解析,構建起關於客觀性的分析框架。客觀性包含實體論、認識論和語義學三個層面。其中實體論層面的客觀性與事物的存在和本質相關聯;認識論層面的客觀性與主體形成的關於事物的信念的方式相關;語義學層面的客觀性則相關於事物本身與主體關於事物信念的陳述這兩者之間的關係。與此同時,三個層面所包含的六個維度的客觀性的內部,又存在某些關鍵性的區分。

實體論客觀性有三個面向:思維獨立性、確定正確性和統一適用性。當我們宣稱法律規範具有思維獨立性之客觀性,即是主張法律規範的存在和特徵不依賴於人們如何認識它。也就說,有關任何特定法律規範的實質並不隨任何人的信念或看法而改變。在此基礎上,作者進一步區分了弱的思維獨立性與強的思維獨立性、存在的思維獨立性和感知的思維獨立性。雖然法律規則既具有存在的思維獨立性也具有感知的思維獨立性;但是,其存在的思維獨立性是弱的,而感知的思維獨立性是強的。作為確定正確性的客觀性,其關注人們行為的法律後果是否確定由現行的法律條款所決定。一個法律系統中,確實存在著非確定性,但比起批判法學者所想象的範圍則有限得多。而且,作為確定性的客觀性具有分層次的屬性,相應地,非確定性的精準範圍及其引起的特殊類型問題,在不同的法律系統中會有所變化。作為統一適用性的客觀性強調,在一個法域內法律規範是以同樣方式適用於每個人的。為了準確理解法律規範的統一適用性,作者分析了絕對命令規範統一適用的幾個限制性條件。此外,目前英美侵權法的實踐一般堅持人們應依法對其過失行為負責,不問其是否有能力滿足合理注意標準。因為如果考慮個體的身體或精神上的不足從而拒絕統一適用,可能對無辜受害人造成不公正,也可能陷入滑坡謬誤並損害身體或精神上有缺陷人員作為社會中完整一員的尊嚴。同時,對不同個體進行身體和精神狀況的檢測從而衡量是否以及怎麼區別適用的花費也是一重考慮因素。

認識論客觀性首先表現為超越個體的可識別性,指一個研究領域內人們能夠就每一實體的本質或細節達成一致意見;而個體的偏好和特殊性不是決定性標準,相反其從屬於廣泛共享的觀念,而這些觀念維繫著其所從屬的事物實際上的統一。超越個體的可識別性是分等級的。作者詳細考察了超越個體的可識別性與思維獨立性、確定正確性之間的關係,指出在特定語境下,認識論客觀性與某些主要的實體論客觀性可能經常不相符,在事物實際上如何與其被共同認為如何之間,分歧的可能性總是持續存在。認識論客觀性的另一個面向是不偏不倚,其由無私利性和思想開放性構成。前者既是指在一個法律判斷中感知不到任何個人利害關係,也是指使一個人的法律判斷不被其所意識到的利害關係所影響的能力;後者即是沒有偏見和偏袒。在法律語境下,該維度的客觀性可適用於法律創制階段及法律實施階段,其同樣是分層的屬性,而非全有或全無屬性。作者著力分析了司法領域中不偏不倚的價值,並為追求不偏不倚給出了提醒。

語義學客觀性是指如果在某一領域內可做出某些富有意義的、陳述性的陳述,如果其中許多此類陳述具有真值,那麼,該領域在一個更大或更小的程度上具有語義學上的客觀性。作者引用極簡主義真值論的消引號解釋,分析確定法律話語具有語義學客觀性。同時對法律現實主義和所謂的內部標準學說的質疑進行了澄清。客觀性的另外四個附屬維度,因其可不同程度地被前述客觀性所吸收,故作者給出極為簡略的交代。

通過上述剝洋蔥式的層層論述,作者最終確立了全書關於客觀性的分析框架,強調強的感知的思維獨立性不具有分等級的屬性;而諸如不偏不倚、超越個體可識別性都具有分等級的屬性。即使因法律系統運行機制的變化而有所變化,但每一個有等級屬性的客觀性都是一個理想,都值得追求。

本書的第二章,教授著力以美國法理學家朗.富勒(Lon Fuller)提出的法治合法性八原則為靶子,討論法治的構成要素。教授首先將法治區分作為一般統治模式的法治與作為道德理想的法治。前者作為一般法理學現象,任何一個滿足法律系統之存在的那些基本條件即為法治的所有要素;而後者在自由民主社會裏,承諾涵容平等、個人尊嚴等珍貴的道德價值。第二章的第一部分作者重點分析了道德中立語境下的富勒法治八原則。

第一個原則是普遍規範的治理。作者承認在任何法律體制中,沒有普遍性規範就不會有法律,但針對特殊情形及對特定人發出的指令同樣不可或缺。同時,普遍性規範並非只是適用意義上,也包括制定意義上的。如果一個系統試圖針對每個人給出不同的規範,其想有效運轉將毫無希望。富勒未能將制定意義上普遍規範納入其第一個合法性原則,是有失妥當的。

第二個原則是公開確定性。一個法律體制必須為人們提供明確的指令及其他規範以適用於其行為,規範必須公開。但怎樣公開在不同的系統中機制各不相同。普通法法系的“以判定結果為中心”的公開模式算是一種極端情形,利弊皆有。而一個社會中的法律專家群體,作為給出建議和協助的重要資源,特別有助於確保法律規範的語意可及性。同時,必要的慈善性的法律服務相當重要。對任何一個真實的法律系統而言,並非是要完美地實現該原則,而是充分地實現它。

第三個原則是可預測性。一個法律體制的有效運行,甚至其存在都需要可預測性原則。然而,偏離可預測原則在某些場合是有益的。一種情形是當由先前的法律規範創制或執行的混亂而產生有害後果時,基於消除此類後果而進行的溯及既往;另一種情形是在少量的私法案件中,對不存在確定正確答案的問題,引入有追溯力的法律規範,但要切忌將之適用到刑法領域中。

第四個原則是明確性。一個法律系統中法律規範以明晰的語言合理地表達,以履行其指導人們行為之基本功能。但法律語言作為特定職業用語,缺乏法學專業知識的人往往不熟悉,故其清晰度並非主要參考普通人的理解力來測定。但因為該原則與普遍性原則間存在緊張,在許多情況下,掌控一個治理系統的法律官員及專家們通過採納明顯抽象的標準而實現其目標。換言之,有時候甚至在法律專家眼中,法律規範的抽象性也會使其不清晰。因此,在某種程度上,不清晰性是任何法律系統都無法避免的。但若將其控制在適當的範圍內,它不會減損一個法律系統運行機制的有效性。

第五個原則是非矛盾性和非衝突性。富勒雖認可非矛盾性原則,但其大多討論的重心在非衝突性上。在克萊默教授看來,法律義務之間的衝突能夠共存,這種共存不涉及邏輯上的不當;但是,相互衝突的義務絕不可能被共同履行,而只能有一個被履行,且可能會涉及某些道德上的不當。而相互矛盾的法律義務則絕不可能共存。某人既真正地有做X的義務,也真正地有不做X的自由,這兩者中間有且只有一種情形是現實的。進一步講,雖然矛盾的法律規範表達式是非常可能的;但在法律運行中,真正的矛盾性規範是不可能的。總體上,富勒的第五個原則需要解釋為非衝突性原則和非矛盾性原則,它們共同為任何法律系統之存在設定了一個必要條件。

第六個原則是可遵循性。正如人們不可能同時履行兩個互相衝突的義務;無法遵守一個難理解、模糊的法律強制性規範;即使能遵循不公開的或溯及既往的法律強制性規範,也是非常偶然的,可遵循性原則是前述其他合法性原則的邏輯結果。但是,即使當一條法律規範是清晰的、可預測的、公開明確的、擺脫了任何邏輯衝突的,但只要其要求直接超出所有或大部分公民的能力範圍,其仍然是失當的。偶爾的偏離法律規範是不可避免的,但是必須牢記的是,一個法律體制的規範性架構必須主要由可遵循的法律規範組成,否則,其存在都是成問題的。

第七個原則是穩定性。通過該原則,富勒試圖表明的是,在一個法律系統中限制大量規範變化的速度及規模對其功能來說是必要的,而非主張法律規範在時間流逝中始終一成不變。需要特別留意的是:一方面,嚴格控制法律變化的頻率和範圍至關重要。另一方面,在必要範圍內,對法律變革保持開放同樣至關重要。

第八個原則是在制訂和實施之間保持一致原則。一方面,如果官員被自私、偏好、疏忽、衝動等一個或幾個這樣的因素左右,其很難對某一事項得出正確的判斷和精確的理解。另一方面,官員要精通法律解釋,這種能力可以說是保持紙上的法與實踐上的法之間持續一致所必要的。司法、行政官員通過各種法律解釋機制與立法者和普通百姓之間建立起溝通橋樑。如果實踐中的法律與紙上的法律明顯不同,那紙上的法律規範很難說是真正的法律規範;如果官員通過具體裁判賦予效力的大部分規範並非是紙上的那些法律規範,那其不可能充分發揮法律的指引和協調作用。故使紙上的法與實踐上的法保持一致,是任何真正的法律體制的基本特徵,是法治的關鍵性條件。

至此,教授對作為道德中立之法治的富勒八個合法性原則進行了全面的解析。簡言之,每一個原則只要高於某一臨界值而得到滿足時,一個功能性的法律體制即存在了。但是,該法律體制既可以良善結果為追求目標,也可以邪惡結果為追求目標,它在道德上是中立的。

在第二章的第二部分,克萊默教授轉向對作為道德理性之法治(文中用帶引號的“法治”來指代)的討論。在此,富勒的八個原則不再作為對一個法律體制之存在的個別必要條件和共同充分條件,而是作為政治道德原則,相應的分析結論也與第一部分有所不同。

關於普遍規範的治理原則。教授首先引入了普遍性與特殊性、一般性與特定性的區分,對特定個人的指定指稱、大部分高度特殊的法律規範都是有害的。它們服務於裙帶關係及其他各種形式的徇私情,對某些被輕視群體採取歧視,儘管表現不一,但其危及了諸如公共秩序、人的行動及社會制度之間的合作、個體自由的維護等,而這些價值恰是人們對“法治”的熱望所在。

關於公開確定性原則。教授首先明確,從政治道德視角,法律規範的公開確定性從屬於合理的確定性而非實際的確定性,並非大多數公民都熟悉大部分法律條款,而是他們始終有機會來熟悉它們。嚴重偏離公開性原則會削弱公共秩序、社會合作、保障個體自由等。公開性原則給予公民公平的機會以使自己的行為符合法律條款,尊重公民作為道德主體的資格,同時也開放了公民對法律規範的審查。法律的公眾可及性是“法治”所涵容的價值之一。

關於預測性原則。教授再次強調該原則不是絕對的,存在例外情形。但不支持溯及既往的政治道德考量依然是強有力的:第一是它使相關人的行為無法和法律規範保持一致,其損害公民作為道德主體的慎思和選擇能力;第二是合理期待的頻繁落空,對任何經濟體的有效運轉均是有害的;第三是過多的溯及既往法律規範,將趨向於破壞一個法律體制功能的持續性。

關於明確性原則。一方面,有時候為保持法律規範的彈性而需要設計抽象條款,給行政和司法官員非常少的信息指導,以便他們在處理具體問題過程中發展出更為具體的標準。另一方面,抽象的法律表達無法給公民提供清晰性的指引。立法者提供的抽象表達與關照作為道德主體的守法者間存在緊張。但需特別注意的是,法律規範表達式中並不絕對地禁止使用稍微抽象的表達,卻絕對拒絕使用模糊性措辭,後者毫無疑問是對明確性原則的背離。

關於反對衝突和矛盾原則。教授直接指出,“法治”的本質是每個人能夠以避免任何違法的方式做出行為。而在衝突性規範下,這一願望落空,無論一個人怎麼選擇,其不可避免要違反法律。這樣的系統蔑視道德主體的尊嚴,對公民進行鉗制,不可能是自由民主的。但“法治”並非全然拒絕所有的衝突性規範,即使藉助於高超的法律解釋,也難以完全做到。相應的,“法治”意味著拒絕的衝突性規範數量眾多,範圍廣泛。但是,一個法律系統的權威淵源中出現矛盾性規範則毫無益處。對待矛盾性規範,教授並非是針對其過量,而是反對存在任何矛盾性規範,對“法治”而言,反對矛盾性規範相當於是一個絕對命令。

關於可遵循性原則。一個法律系統中,若大部分法律規範所設定的義務整體上超越所有或大部分公民的能力,既無法發揮指引和協調功能,所提出的要求也不公平合理,其根本就不應該存在。例外的情形雖然有,但極為罕見。如何理解超出公民能力,如何理解完全不可遵循,例如,如何對待笨手笨腳者的行為,需要仔細釐定。可遵循性不僅適用於強制性規範,也適用於其他規範。可遵循性也不是指要將法律規範適用涵蓋於每一個人。另外,該原則與英美法中的嚴格責任設定是相容的,雖然教授主張對嚴格責任設定與否的問題應保持開放立場。

關於穩定性原則。教授主張,某一個治理系統中的大部分規範隨著時間的流逝應合理地保持不變,這是因為,第一其將有利於任何一個法律系統的所願之達成;第二將有利於尊重公民的知情選擇能力;第三將有利於社會經濟的穩定性。當然,穩定性並不是停滯,其最突出的使命是警告法律規範的過度頻繁變化之惡果。

關於一致性原則。該原則的政治道德美德主要體現在不偏不倚上。被自私、偏見或反覆無常所驅動的官員不但容易誤解他們所面對的法律規範和情況,而且也很可能偏離道德義務或道德正當性。相反,力爭不偏不倚的司法和行政官員將提高其正確理解和實施那些法律規範的能力,提升做出道德正當之裁決的期望,由此,不偏不倚具有了工具性道德價值。同時,官員的不偏不倚也具有內在的道德價值。它不僅有助於確保官員做出道德上正確的裁判,而且有助於確保他們是基於道德上正確的理由而得出那些裁判。在自由民主制下,要實現一致性原則,官員需要具有精湛的解釋技藝。只要法律官員無法勝任解釋法律,他們或者給出錯誤的裁決,或者僅僅是碰巧得出正確的裁決。前者將阻礙公民和法律專家形成合理的期待;而後者既不可持續,也易於用人治替代法治及“法治”,依然是有害的。

在完成了上述論證後,克萊默教授總結到,由於我們承認法治是“法治”的必要條件,故任何危及前者的事物都將危及到後者。富勒原則的法理學版本對維持法律統治與人類能動實踐之間的整體聯繫都很關鍵。然而,法治的道德理想版本將法律統治與任何單純的操縱統治模式區分開,後者通過繞開人們的能動作用而將其作為無知無覺的小卒。恰恰是通過“法治”,才能確保將法律的實質良善作為一系列要求和機會有目的地提供給公民,而公民將能夠變得熟悉那些要求和機會,並有效做出選擇。

在第三章,克萊默教授進一步考察客觀性與法治或“法治”的聯繫。首先,法律規範的感知思維獨立性總是強的,而不是分等級的屬性。只要一個法律系統確實存在,那麼其法律規範及其運行就具有強的感知思維獨立性。這意味著感知思維獨立性與法治或“法治”的聯繫是不變的,無論一個法律系統擁有道德權威與否,其規範都被賦予了強的感知思維獨立性。由此,教授批評了一種所謂“權威性原則”的主張:法律體制不會具有道德權威,除非此體制中的規範具有強的感知思維獨立性。教授認為該主張沒有任何知識增益,相當乏味且有高度誤導性。而另外一些圍繞法律的道德權威與感知的思維獨立性之間聯繫的辯論,其實是混淆了法律的道德權威與作為確定正確性之間的聯繫。相關哲學家不是將注意力放在一個永恆的、既定的屬性上(感知的思維獨立性),而是放在了一個分等級的屬性(確定性)上。

接下來,教授分析了馬默(Andrei Marmor)教授所主張的法律規範的弱的感知思維獨立性與他自己所堅持的法律的強的感知思維獨立性,二者對法律的道德權威來說,究竟是否存在差別。兩個人都排斥強的感知思維依賴性,這意味著兩人之間存在的道德/政治意義分歧肯定與強的感知思維依賴性無關。實際上兩人的差別集中於官員們集體解釋法律時是否會犯錯這一問題。教授主張,法律官員並非永遠集體正確,仍然會有出錯的情況,且過錯並非總是使情況更糟,雖然這種情況的發生幾率極小。加之那些過錯通常存在於疑難案件中,它們對合理期待的衝擊是最低限度的,故沒有理由來預先假定集體錯誤的法律解釋將一定使法律體制的道德要旨變得更糟。假定馬默教授認為的官員絕不會集體犯錯是正確的,這並不影響其通過法律解釋對原初法律規範進行撤銷。如果官員們就撤銷這一點上都分享著共識,他們仍然能夠對過去有關各種法律規範的內容和可能結果的立場進行撤銷,而不涉及將任何錯誤的解釋歸於過去那個立場。如此,偏離往昔的理解將不必當作是對錯誤的矯正,而可以作為是對新情況的適應。總體上,兩位教授的主張都沒有以任何方式侵犯法律系統的潛在道德權威。

克萊默教授隨後詳細分析了,強的感知思維依賴性才對任何法律系統之道德權威具有危害性。更具體來說,是因為法律規範的強的感知思維依賴性包含了非確定性,如果任何人關於法律內容與可能結果的感知都決定著法律規範的內容與可能結果,這會是離譜的主觀主義狀態。如果法律規範的感知思維依賴性是強的,圍繞它們出現趨同或分歧,法律規範的內容將是徹底主觀的。很明顯,由強的感知思維依賴性所標識的情形是屬於實體論的,但由缺少超越個體可識別性所標識的情形則是屬於認識論的。這意味著如果確定法律規範的強的感知思維依賴性與削弱法律體制的道德權威有關係,並不能得出思維依賴性相當於或必然助長缺乏超越個體可識別性的結論。法律規範的強的感知思維依賴性之所以損害法律系統的道德權威,恰源於由此種思維依賴性所蘊含的非確定性,這屬於在實體論上欠缺客觀性——對每一個人應該如何解釋任何特定法律規範的內容和可能結果這個問題,沒有答案。

另外,非確定性仍可以其他方式廣泛存在,而且會很成問題。比如,如果一個體制的法律規範普遍違反富勒的明確性原則而引起非確定性,在此情形下,對該體制的任何規範的任何正確解釋都不存在標準;反過來,對於任何不正確解釋也沒有標準。換言之,對該體制的任何規範的每一種解釋——純粹作為一個解釋事項,都不優於也不劣於任何其他的解釋。此種結局將與以法律規範有強的感知思維依賴性的情形下的結局一樣。再比如,由廣泛違背富勒的禁止衝突性和矛盾性原則而引起非確定性,雖然由廣泛的矛盾性規範引起非確定性時每一個規範的內容本身是確定的,但是,大量的一對對的矛盾規範之矛盾性排除了對相關問題的任何確定的正確答案。類似這兩種非確定性,連同思維依賴性所引起的非確定性所共有的危害的核心是,它們阻止了通過參考該系統規範做出真正的、意思明確的正當裁決。法律的核心功能是指引和協調無數人和群體的行為。氾濫的非確定性之首要危害即它阻礙這一主要功能的實現。若法律規範普遍充滿模糊性或無法融貫,其所引起的非確定性對一個法律系統之運行幾乎當然是致命的,由此也對獲得所願之物是致命的。既然一個法律系統確保所願之物的能力是該系統道德權威的一個必要條件,那麼,非確定性當然是有損道德權威的。第二個危害是如果一個法律規範陷入非確定性中,則無力證明任何依據其所得結果的合法性,自然也就無力證明該結果的道德正當性。如果一個治理系統中有許多非確定性的規範,其就不會擁有任何積極的道德影響力。雖然一條法律規範的運行作為官員裁決的一個依據,其絕非該規範具有道德權威的一個充分條件,但它是一個必要條件。

在最後,教授對科爾曼(Jules Coleman)教授和萊特(Brian Leiter)教授關於非確定性的討論進行了澄清,指明其與本書的觀點不存在緊張,區別只是在於將非確定性作為邊緣現象還是作為已經滲透進一個治理系統規範和運行中的特徵;是小規模的還是大規模的。教授也對沃爾德倫(Jeremy Waldron)教授論證非確定性之存在對法律道德權威沒有實踐意義進行了分析。這個觀點似乎與本書主張的非確定性對法律道德權威的消極作用構成對立。教授指出,沃爾德倫教授將注意力放在了爭議性案件上,在某些棘手的案件中存在真正的非確定性卻並沒有損害其所在的法律系統的道德權威,這點沒錯。但是,在教授看來,在激烈爭議的案件中,所謂非確定性沒有實踐意義,源自像這樣的案件屬於真正的例外。換言之,一個法律系統所面對的非確定性如果只佔很小比例時,它與該系統的功能和道德權威是相容的;而普遍存在的非確定性對一個法律體制來說總是致命的。

克萊默教授完成了法律客觀性的每一個維度及富勒的合法性原則與法治和“法治”之間聯繫的論證。法律客觀性的每一個維度對法治和“法治”來說都不可或缺。只要一個法律體制存在,至少有一類法律客觀性(即法律規範的強的感知思維獨立性)以全有的方式存在(不管願不願意);而其他類型(如法律規範的超越個體可識別性)則具有分等級的屬性,它們在法律體制中不同程度地存在,是否實現與努力程度密切相關。但無論如何,法律客觀性的每一個維度都是法治和“法治”所必需的,這一點不容絲毫懷疑。

三

當初想要翻譯此書,百分之兩百是因為教授本人的人格魅力,百分之三百是我一時衝動。衝動真是魔鬼!我怎麼就忘了自己的英文水平是多麼菜鳥呢!所以,“搬起石頭落不下去”,啊、啊、啊,竟一直搬了十年!

回國後,教授每年在我生日那天,總會在Facebook上給我留一句:Happy Birthday!我每年聖誕節(後改為新年,教授是猶太人)給教授發一封郵件,表達節日祝福。我們保持著稀疏的聯繫,期間教授從未催問過翻譯事宜。我因諸事纏身,幾度中斷翻譯,最長的一次,也生出放棄之心。給教授寫信,主動提及翻譯困境,教授都鼓勵說原文意思上可以和他討論,不要畏難。2020年又兼愛人萬洪的支持,埋頭苦幹,終於完稿。只是早先的初生牛犢之勇、無知無畏都換成現在的越譯越心虛、越發不敢交稿的忐忑了。

為了盡最大可能減少翻譯的錯誤,萬洪挺身而出對譯稿進行了校對,這讓我大大鬆了一口氣。有人幫擋槍的感覺真好啊!

法律出版社的徐蕊女士、武漢大學出版社的胡榮女士等,為了本書的順利出版,多方出謀劃策,特此感謝。

我在西南政法大學法理學科的師友張永和教授、周祖成教授、胡興建副教授、楊天江副教授等大力支持本書的翻譯出版,深表謝意。

香港三聯書店以高度的責任感和效率聯繫了本書的中文版權,並接受本書在貴處出版,非常感謝總編輯周建華先生和責任編輯蘇健偉先生!

最後,還要感謝我摯愛的父親。倘若沒有父親生前對我的教導和鞭策,可能這個“愛因斯坦的第一個小板凳”也不會有。儘管費了九牛二虎之力,這本譯著也許還存在誤讀之處,仍有個別硬傷,語句表達之“達”、“雅”仍難盡如人意,但我還是要把它獻給父親!因為我相信,傳承是生命不朽的方式;有了傳承,我應該不再畏懼別離與死亡。在這個意義上,這本譯著是我與死亡之懼抗爭的一點嘗試。倘讀者知悉了此緣由後,能對譯文的諸多不足和遺憾諒解一二,我亦不勝感激。

趙樹坤

於重慶

2021年2月17日

前言

本書所討論的主題,歷來聚訟紛紜。在本書中,我試圖做出一些獨創性的貢獻,也努力為這些問題提供一個通俗易懂的綜述。術語常常對凝練複雜思想和避免乏味無聊的議論至關重要,所以整體來看,雖然我未能避免使用專門的哲學術語,但每一個術語和表達首次出現時,包括偶爾在後面出現時,我都會儘量解釋。同樣,儘管我沒有完全棄用腳注,但已盡全力最大限度地少用。本書所介紹的思想有時候是複雜的,不過我已竭力為廣大讀者闡明。

正如第一章將言明的,客觀性(objectivity)是一個多層面的現象。這個概念既與法律相關,也與人類思想和行動的其他領域相繫,其涉及到相當多不同的認識。然而,這個概念雖然有複雜的多樣性,但它依然具有某一至關重要的統一性。特別是,客觀性的每一維度都對應於一個相應的主觀性維度來加以界定。在多個層面上,法律的客觀性都是法治(rule of law)與人治(rule of men)區別之標識。

由於“劍橋哲學與法律入門”系列叢書各單冊篇幅的限制,我不得不放棄探討本是完整考察法律客觀性所必需的幾個重要論題。在這些未考察的論題之中,一個事實是大多數法律系統都包含多級的決策(decision-making),某些官員所做出的決策從屬於更高位階官員所做出的決策。分析一個法律系統運作機制具有客觀性時,司法與行政上的此種等級結構引出了某些具有挑戰性的問題。這些問題在本書中都沒能涉及,而留待以後的作品討論(拙著Kramer 2004a第四章中有所涉及)。本書還省略了兩個重要論題:一是對於許多違反法律規定的問題未予考察;二是對違法者僭越法律行為的考查大多失於精細和清晰。假使我有足夠的寫作空間,我本應該在第一章反思官員運用自由裁量權審查違法行為時,來處理那些問題,即,考察法律政府官員使其所在體制的法律規範生效之能力的限度。〔我曾勉力討論了由難以覺察的違法行為而引起的某些理論困境(Kramer 2001, 65-73)。Reiff對幾個困境及許多相關的問題進行了討論,頗有啟發(Reiff 2005)。〕

鑒於本書的篇幅,雖然我不得不忽略剛剛提及的那些問題以及某些相關的主題,但是,本書仍為書名所包含的兩個現象(即客觀性與法治——譯者注)的主要組成內容提供了一個梗概,考察了諸多(當然不是全部)有關這些內容的錯綜複雜的情形。之所以如此,是因為本書旨在揭示客觀性與法治之間聯繫的緊密性;更廣義地說,本書旨在揭示那些聯繫所引起的哲學難題的深度和魅力。

本書寫作於我獲得利弗休姆信託基金(Leverhulme Trust)資助進行研究的第一年裏。我十分感激利弗休姆信託基金對我工作的支持,也對以下評論人表示謝意,他們的評論使我受益匪淺:Richard Bellamy, Boaz BenAmiti, Brian Bix, Gerard Bradley, Alex Brown, Ian Carter, Sean Coyle, Daniel Elstein, John Finnis, Stephen Guest, Kenneth Himma, Brian Leiter, George Letsas, Peter Lipton, Mark McBride, Saladin Meckled-Garcia, Riz Mokal, Michael Otsuka, Stephen Perry, Connie Rosati, Gideon Rosen, Steve Smith和Emmanuel Voyiakis。蒙Richard Bellamy教授不棄,我曾將本書第一章的早期版本在倫敦大學學院2005年11月的討論課上使用。承Larua Donohue和Amalia Kessler教授之邀,我攜第一章的後期版本中部分內容,參加了2006年10月斯坦福大學法學院的研討課。Joan Berry和Debra Satz教授亦同時惠邀我將第一章的概要在斯坦福大學哲學系發表。特別感謝叢書編輯William Edmundson先生特別有價值的評論,也感謝本書寫作計劃的匿名評審人,其敏銳的洞察力在我寫作的早期彌足珍貴。

於英國劍橋

2006年6月

| FindBook |

|

有 1 項符合

趙樹坤的圖書 |

|

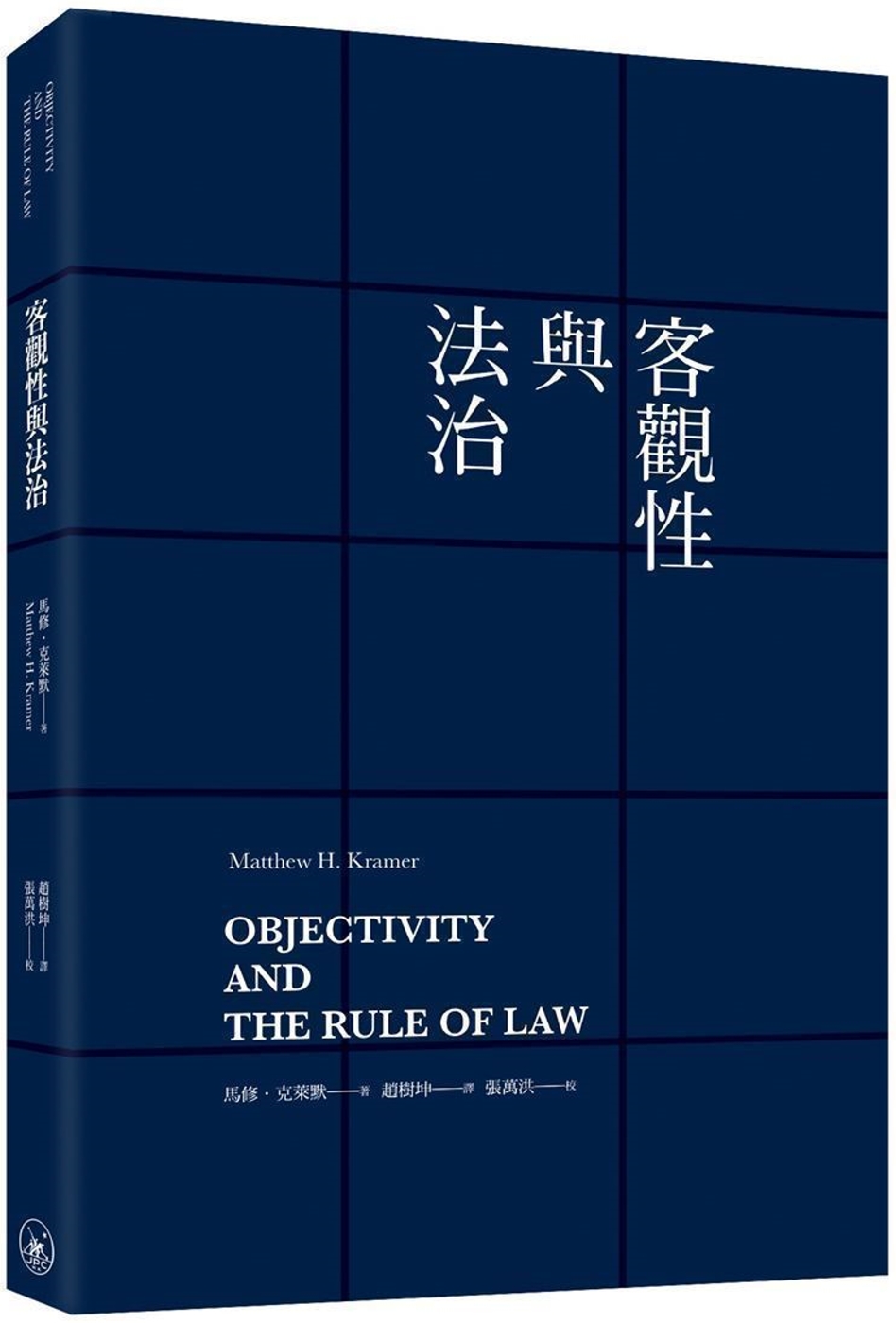

$ 529 ~ 603 | 客觀性與法治

作者:馬修.克萊默(Matthew H. Kram) / 譯者:趙樹坤 出版社:三聯 出版日期:2022-04-13 語言:繁體中文 規格:平裝 / 272頁 / 15 x 23 x 1.36 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:客觀性與法治

顧名思義,本書用三章分別分析了法律的客觀性的諸維度、法治的分類及內涵,以及客觀性及法治的關係及其在政治權威或政治道德中的作用。作者運用實證主義的方法,將法律的客觀性分為六個主要維度,並分別予以詳細分析;將法治概念分為“作為任何法律體系運行所必須的條件的法治”和“作為西方政治傳統的道德要求的法治”,並以富勒法治八大原則為線索,對兩種法治分別展開分析;最後論證了客觀性多個維度與兩種法治之間的關係,以及它們對政治權威的影響。總之,本書結構清晰,論述簡單,但仍保持一定深度,中文版翻譯亦準確、通順,若對法理學尤其是實證法學有興趣,推薦一讀。

作者簡介:

馬修·克萊默(Matthew Kramer),康奈爾大學學士(B.A.),哈佛大學法律博士(J.D.),劍橋大學法學博士(ph.D. and LL.D.)。現任劍橋大學法律與政治哲學教授,劍橋大學邱吉爾學院院士,劍橋大學法律與政治哲學論壇負責人。2014年當選為英國國家學術院(British Academy)院士。研究領域為法理學、政治哲學、道德哲學。他是當今法律實證主義(Legal Positivism)的領軍人物。出版學術專著二十部左右。

趙樹坤,法学博士,西南政法大學教授、博士生導師,《西南政法大學學報》副主編。研究方向為法理學、人權法。

張萬洪,法學博士,武漢大學法學院教授、博士生導師,武漢大學人權研究院執行院長,武漢大學公益與發展法律研究中心主任。研究方向為法理學、人權法。

作者序

中譯本作者序

我非常感謝趙樹坤教授,她付出巨大的努力翻譯我2007年的著作《客觀性與法治》。從一種語言到另一種語言,譯事之艱辛,我特別瞭解。樹坤教授將此書介紹給中國讀者,其也必定經歷了這種艱難。對於她堅持不懈、終有所成,我深表感激。

2009年,在《客觀性與法治》付梓兩年後,我出版了《作為道德原則的道德實在論》一書。雖然該書篇幅比《客觀性與法治》更長,內容也更哲學化,但其對道德客觀性幾個突出要點的闡述與《客觀性與法治》第一章有關法律客觀性的闡述大致相同。我希望《作為道德原則的道德實在論》不久也會被譯成中文...

我非常感謝趙樹坤教授,她付出巨大的努力翻譯我2007年的著作《客觀性與法治》。從一種語言到另一種語言,譯事之艱辛,我特別瞭解。樹坤教授將此書介紹給中國讀者,其也必定經歷了這種艱難。對於她堅持不懈、終有所成,我深表感激。

2009年,在《客觀性與法治》付梓兩年後,我出版了《作為道德原則的道德實在論》一書。雖然該書篇幅比《客觀性與法治》更長,內容也更哲學化,但其對道德客觀性幾個突出要點的闡述與《客觀性與法治》第一章有關法律客觀性的闡述大致相同。我希望《作為道德原則的道德實在論》不久也會被譯成中文...

顯示全部內容

目錄

中譯本作者序 / 006

譯者序 / 008

前言 / 024

第一章 客觀性的維度 / 027

1.1 概述 / 028

1.2 客觀性的種類 / 028

1.2.1 作為思維獨立性的客觀性 / 030

1.2.2 作為確定正確性的客觀性 / 041

1.2.3 作為統一適用性的客觀性 / 065

1.2.4 作為超越個體可識別性的客觀性 / 074

1.2.5 作為不偏不倚的客觀性 / 080

1.2.6 作為真值—能力的客觀性 / 095

1.2.7 其他類型的客觀性 / 109

1.3 小結 / 127

第二章 法治的要素 / 129

2.1 法律的本質 / 131

2.1.1 普遍性規範的治理 / 138

2.1.2 公開確定性 / 142

2.1.3 可預測性 / 148

2.1.4 明確性 / ...

譯者序 / 008

前言 / 024

第一章 客觀性的維度 / 027

1.1 概述 / 028

1.2 客觀性的種類 / 028

1.2.1 作為思維獨立性的客觀性 / 030

1.2.2 作為確定正確性的客觀性 / 041

1.2.3 作為統一適用性的客觀性 / 065

1.2.4 作為超越個體可識別性的客觀性 / 074

1.2.5 作為不偏不倚的客觀性 / 080

1.2.6 作為真值—能力的客觀性 / 095

1.2.7 其他類型的客觀性 / 109

1.3 小結 / 127

第二章 法治的要素 / 129

2.1 法律的本質 / 131

2.1.1 普遍性規範的治理 / 138

2.1.2 公開確定性 / 142

2.1.3 可預測性 / 148

2.1.4 明確性 / ...

顯示全部內容

|