一座非傳統的城市 一群漂泊者的生活掠影 城市既不是天堂,也不是地獄,或者說既是天堂,也是地獄;而生活在城市中的人們既不是天使,也不是魔鬼,或者說,既是天使,也是魔鬼……新崛起的移民城市多為混合文明,對大多數來自單一文明地區的移民,這會在初始期令他們感到陌生和無所適從,那是一幅混亂的浮世繪。

城市裡陽光被分割成了碎片,但快遞員、景觀設計師、奢侈品分析師、程序員、高級厨師等各行各業的人,仍自五湖四海湧向深圳,孜孜追求認可,將城市當作自己完成生命轉型的烹飪之器,在各自的崗位拚一個坎,想安一個讓自己的心不再旋轉顛沛的家。

推廣重點

● 名家精選

魯迅文學獎得主鄧一光短篇集

● 深圳故事

書寫移民城市的繁華和寂寞

● 城市與人

解構城市漂泊者的心靈困境

| FindBook |

|

有 1 項符合

鄧一光的圖書 |

|

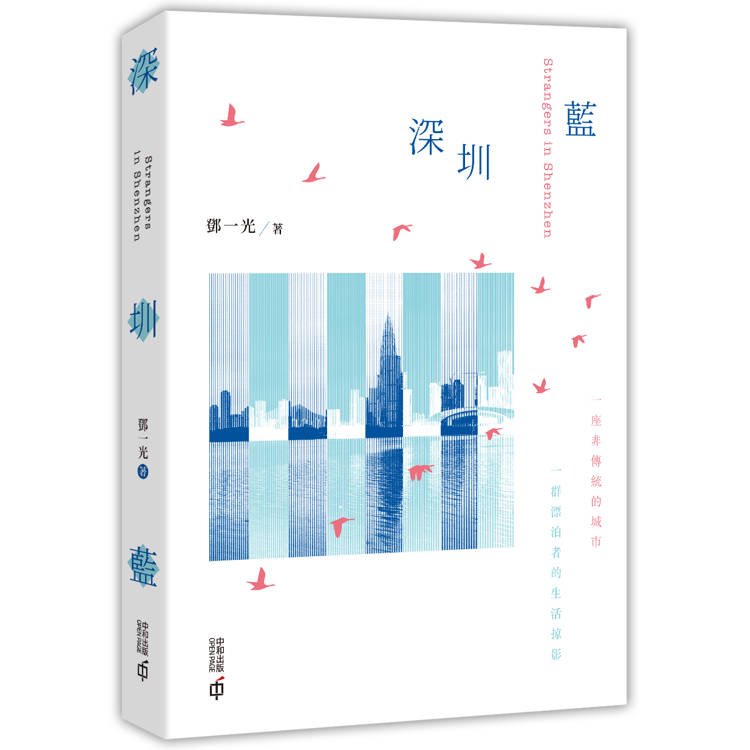

$ 387 ~ 441 | 深圳藍【金石堂、博客來熱銷】

作者:鄧一光 出版社:香港中和出版有限公司 出版日期:2024-07-30  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:深圳藍

內容簡介

作者介紹

作者簡介

鄧一光

當代作家,現居深圳。

著有長篇小說10 部,中短篇小說集20 多部,有長、中、短篇小說以英、法、德、俄、匈、日、韓、蒙等多種文字譯介到海外。

小說曾獲首屆魯迅文學獎、首屆馮牧文學獎、首屆郭沫若散文獎、首屆林斤瀾短篇小說傑出作家獎、第二屆國家圖書獎、第三屆郁達夫文學獎、第三屆吳承恩長篇小說獎等數十項重要文學獎項;兩度入選中國小說學會年度長篇小說榜、當代文學年度長篇小說榜、中國城市文學排行榜、收穫文學年度小說榜、十月文學獎;三度獲得人民文學獎、《小說選刊》獎;入選《亞洲週刊》全球華人十大中文小說榜、《揚子江評論》年度長篇榜、《長篇小說選刊》年度金獎、花地文學年度長篇小說等重要文學榜單。

鄧一光

當代作家,現居深圳。

著有長篇小說10 部,中短篇小說集20 多部,有長、中、短篇小說以英、法、德、俄、匈、日、韓、蒙等多種文字譯介到海外。

小說曾獲首屆魯迅文學獎、首屆馮牧文學獎、首屆郭沫若散文獎、首屆林斤瀾短篇小說傑出作家獎、第二屆國家圖書獎、第三屆郁達夫文學獎、第三屆吳承恩長篇小說獎等數十項重要文學獎項;兩度入選中國小說學會年度長篇小說榜、當代文學年度長篇小說榜、中國城市文學排行榜、收穫文學年度小說榜、十月文學獎;三度獲得人民文學獎、《小說選刊》獎;入選《亞洲週刊》全球華人十大中文小說榜、《揚子江評論》年度長篇榜、《長篇小說選刊》年度金獎、花地文學年度長篇小說等重要文學榜單。

|