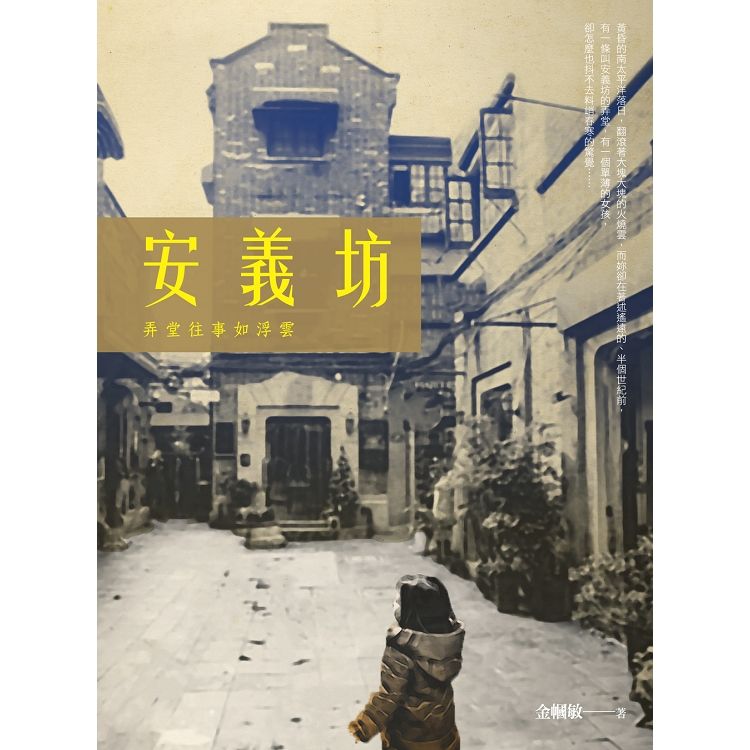

黃昏的南太平洋落日,翻滾著大塊大塊的火燒雲,而妳卻在著述遙遠的、半個世紀前,有一條叫安義坊的弄堂,有一個單薄的女孩,卻怎麼也抖不去料峭春寒的驚覺……。

上世紀五十年代末至七十年代末,上海城區一條三流弄堂裡,芸芸眾生在這裡開展了人生與故事。作者用血肉情感的真誠,喋喋不休地將這些讓自己曾經難過、痛恨、無奈的人和事用虛構的方式表達出來,文字中有作者沉痛之憂傷,無解之愁情,也有上海弄堂小市民那種審時度勢裡的狡黠與勢利,忠厚善良中的責任與良心。有怯怯的向政權決策者發出譴責與疑問,也有向在星月黯淡時空裡倒下去的鄉鄰念一聲「走好」。

雖然你們已經陷進深深的泥塘,影子也沒了,每當弄堂口的梧桐葉子又綠的時候,當破瓦盆裡小蔥仍在葳蕤生長,一小方一小方的燈光,從一扇扇打開的門裡透出來,有人仍然記得你們,記得你們的冤、記得你們的屈。 創痛的記憶不會麻痹感知。我們在王法中活著,在平等下搶灘,自食其力不為貧。日月迴圈,有人漏夜趕科場,有人風雪回故里,星星在樹隙裡露了出來,月亮那滿月的淸輝永遠照著這條弄堂幾代人的痕跡。

本書特色

▌記述1950年代上海弄堂的陳年往事,市井小民在困境中活著,在無奈中老去。

▌作者情感真摯,對話寫實,重現六十年前的上海街巷景色。

| FindBook |

|

有 1 項符合

金幗敏的圖書 |

|

$ 442 ~ 532 | 安義坊: 弄堂往事如浮雲

作者:金幗敏 出版社:獵海人 出版日期:2019-06-28  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:安義坊:弄堂往事如浮雲

內容簡介

作者介紹

作者簡介

金幗敏

五十年代中期生在上海盧灣地界的一條石庫門弄堂裡、一個多子女家庭裡的尋常女孩。爺爺還是毛頭小夥子時就兄弟結伴,搭舢板船從蘇州鄉下劃來上海,俱說太湖上風大浪大.從金門三官塘到黃浦江十六浦,竟然要在船艙裡窩上幾天幾夜。我娘口述幼時被人從南潯河浜灘頭被匆匆一抱,藏在一條鳥蓬船裡,搖啊搖的被搖進進了迎勛路上的馮公館……。

當過工人、機關文員,一九八九年赴澳留學,定居悉尼。曾用筆名悉尼敏姐、稼幸敏言,在自媒體連載過數部中長篇小說。

長篇小說《安義坊》是根據2015年《我的弄堂生涯》和2018年的《弄堂外史》改編而成的自敘體虛構長篇小說。

金幗敏

五十年代中期生在上海盧灣地界的一條石庫門弄堂裡、一個多子女家庭裡的尋常女孩。爺爺還是毛頭小夥子時就兄弟結伴,搭舢板船從蘇州鄉下劃來上海,俱說太湖上風大浪大.從金門三官塘到黃浦江十六浦,竟然要在船艙裡窩上幾天幾夜。我娘口述幼時被人從南潯河浜灘頭被匆匆一抱,藏在一條鳥蓬船裡,搖啊搖的被搖進進了迎勛路上的馮公館……。

當過工人、機關文員,一九八九年赴澳留學,定居悉尼。曾用筆名悉尼敏姐、稼幸敏言,在自媒體連載過數部中長篇小說。

長篇小說《安義坊》是根據2015年《我的弄堂生涯》和2018年的《弄堂外史》改編而成的自敘體虛構長篇小說。

目錄

第一章 兒家門戶舊弄堂

第二章 浩劫華夏明月淚

第三章 承恩堂前不在貌

第四章 憶得別家傷心事

第五章 不知風雨幾時休

第六章 披髮佯狂別夢寒

第七章 自是浮生無可說

第八章 獨留青塚向黃昏

第九章 玉茹魂歸離恨天

第二章 浩劫華夏明月淚

第三章 承恩堂前不在貌

第四章 憶得別家傷心事

第五章 不知風雨幾時休

第六章 披髮佯狂別夢寒

第七章 自是浮生無可說

第八章 獨留青塚向黃昏

第九章 玉茹魂歸離恨天

序

自序

寫了本書,彷徨不安。不斷地問自己:「這行嗎?這寫的是書嗎?是小說嗎?」

出版社讓我寫序跋,說是添些導讀功能,增些書籍的豐富度。

我搜腸刮肚想找些九鼎神句來押押陣腳,李白杜甫、孔孟老莊、查特拉斯、柏拉圖、托爾斯泰、褔克納……。

城市是一本打開的書本,弄堂是書本裡的章節,每個章節是不同的,是很個體的,大師說他們不知道我們弄堂裡發生的故事。小說安義坊是我居住過的一條真實的弄堂,裡面人物是我曾經鄉鄰的剪影,一道道血緣的記憶。三更燈火五更天,我的童年、我的青春。

有說寫作者的前二十年涵蓋了其全部經驗,餘下的歲月則永遠是在觀察、在觀察……。

然後發現真實,收集真實,傳達真實。

序寫著寫著,突然又回想起些許年前的另一道真實鏡頭,前去探望安義坊的那個㞳峭的傍晚……。

暮春三月,佇立弄口時,梧桐樹枝杆早已縱橫,嫰芽綴滿,大自然的綠葉必從淺到深、至黃葉飄落,俱是極美的,我不擔心。近鄉情怯讓我忐忑,這條相識又陌生的弄堂,已經不知道還有誰認識我,散葉的發小,飄走的長輩。過街樓的頂彷彿更低了,走道也更狹窄了,那堵當年專貼大字報的紅磚牆幾經風化,涮了一層黑灰,又涮了一層白灰,殘留的是橫橫豎豎、五顏六色的廣告招貼碎片。

臨街門面房紅紅火火,私營小老闆像『胡漢三』一樣回來了,就差腰裡沒有別駁売槍。

生意興隆通四海,財源茂盛達三江,曉荔家客堂間一塊「穩得福酒家」金色招牌閃閃發光。從她家後門經過,雞鴨血水淌的不知道應該先抬哪條腿。

一家隔著一家的飯館,叫賣聲噪雜不絕於耳,稍斜,髮廊兼足浴的三色斜轉燈箱暗了一色,按摩女站門外,靠著玻璃門嗑瓜子。

再稍稍斜,卡拉OK小舞廳,蓬拆拆、蓬拆拆的聲浪,把當年的底弄堂阿旭的黑燈舞擠的無路可走。弄堂像都市一般在擴大,維度我已不熟悉。

急跨幾步穿過後弄那條落日餘暉殘剩一絲的通道,流水淌過總還剩些什麼,斜陽無跡真正是無情。

伸頭探腦踏進舊家門檻時,走廊和門扉附近那些不曾漆刷的木椽已經塌陷,沒人認識我,我該是報出我的姓與名呢?還是報出曾是居住過此屋的鄰人姓名?

所問皆搖頭,長亭短亭,我的舊鄉鄰皆已漸去漸遠,雖有不滅之痕,卻無道可跡。天翻地覆慨而慷,又換了一回人間。

我簡而曠的悠悠歲月,我一夢再夢的弄堂遺夢,竟無人拾得,我童年時的風景不再。

嘴角傻傻的笑意在板結,尷尬又傷感,故鄉是一個空間的概念,確實也是一個時間的概念。

我是誰?我今天來有什麼事?我怎麼找不到表達的詞語,我怎麼忘了早點拼一個有些說服力的故事……。

後廂房前客堂、擱樓亭子間,改了鄉音的陌鄰客氣的招呼我,踢開幾大包胖鼓鼓的彩條塑膠袋、撐開一把帆布沙灘椅,讓我在天井沿廊歇歇腳。

灰白簷角潮濕的磚石散發一股淡淡的黴味,髙高低低數張桌子擺放的壓縮煤氣,不用煤球爐,灶台的火仍舔黑了兩邊的牆壁。樓梯口走出一個有點當年小廣東模樣的黃毛後生,穿一身緊身的格子呢服,遞給我一瓶炭酸飲料,朝我擺擺手,忙去了,我急起身揮手道別謝過,身影橫斜,已閃出牆跟。後弄原先海明家的那個方向飄來一陣陣鋼琴聲,好像還有手風琴音,笛子口琴是沒人吹了。

辭別時,一場細雨已不緊不慢的飄灑起來,時不時有輛汽車駛過弄口,遠風近雨,走著走著,夜色漸沉,雨草淒淒,有寥落之感,衣單微有寒意。

昔日的弄堂已經稍歇,喧嘩與騷動是有時代感的。

今晚無月照,冷月葬寃魂。

小廣東父子、黎莉莉、寶妹、李偉、琴琴一家同框相片七口人、米店朱老闆、三號醫生、電影製片廠的一號父母、脊背挺的筆直的舊黨部秘書先生、保定軍校的刑連長……,今天不用擔心他們會踏月而來。

曾經的一切現在已經如落潮一般,消退成了遠遠的水霧,殘留最多也就是身後的一灘水跡。幾步路外,在霧的光暈中,街燈發出閃閃的微光。燈光使得腳下的路有些孤寂。再遠一點,有幾扇照亮的玻璃窗,窗外搖曳著清瘦樹影的景致,是一家食店,我靜默推門而入,外邊陰沉的天和寒冷的風一下就隔開了。

2019.5.29

作於悉尼.Canada bay

寫了本書,彷徨不安。不斷地問自己:「這行嗎?這寫的是書嗎?是小說嗎?」

出版社讓我寫序跋,說是添些導讀功能,增些書籍的豐富度。

我搜腸刮肚想找些九鼎神句來押押陣腳,李白杜甫、孔孟老莊、查特拉斯、柏拉圖、托爾斯泰、褔克納……。

城市是一本打開的書本,弄堂是書本裡的章節,每個章節是不同的,是很個體的,大師說他們不知道我們弄堂裡發生的故事。小說安義坊是我居住過的一條真實的弄堂,裡面人物是我曾經鄉鄰的剪影,一道道血緣的記憶。三更燈火五更天,我的童年、我的青春。

有說寫作者的前二十年涵蓋了其全部經驗,餘下的歲月則永遠是在觀察、在觀察……。

然後發現真實,收集真實,傳達真實。

序寫著寫著,突然又回想起些許年前的另一道真實鏡頭,前去探望安義坊的那個㞳峭的傍晚……。

暮春三月,佇立弄口時,梧桐樹枝杆早已縱橫,嫰芽綴滿,大自然的綠葉必從淺到深、至黃葉飄落,俱是極美的,我不擔心。近鄉情怯讓我忐忑,這條相識又陌生的弄堂,已經不知道還有誰認識我,散葉的發小,飄走的長輩。過街樓的頂彷彿更低了,走道也更狹窄了,那堵當年專貼大字報的紅磚牆幾經風化,涮了一層黑灰,又涮了一層白灰,殘留的是橫橫豎豎、五顏六色的廣告招貼碎片。

臨街門面房紅紅火火,私營小老闆像『胡漢三』一樣回來了,就差腰裡沒有別駁売槍。

生意興隆通四海,財源茂盛達三江,曉荔家客堂間一塊「穩得福酒家」金色招牌閃閃發光。從她家後門經過,雞鴨血水淌的不知道應該先抬哪條腿。

一家隔著一家的飯館,叫賣聲噪雜不絕於耳,稍斜,髮廊兼足浴的三色斜轉燈箱暗了一色,按摩女站門外,靠著玻璃門嗑瓜子。

再稍稍斜,卡拉OK小舞廳,蓬拆拆、蓬拆拆的聲浪,把當年的底弄堂阿旭的黑燈舞擠的無路可走。弄堂像都市一般在擴大,維度我已不熟悉。

急跨幾步穿過後弄那條落日餘暉殘剩一絲的通道,流水淌過總還剩些什麼,斜陽無跡真正是無情。

伸頭探腦踏進舊家門檻時,走廊和門扉附近那些不曾漆刷的木椽已經塌陷,沒人認識我,我該是報出我的姓與名呢?還是報出曾是居住過此屋的鄰人姓名?

所問皆搖頭,長亭短亭,我的舊鄉鄰皆已漸去漸遠,雖有不滅之痕,卻無道可跡。天翻地覆慨而慷,又換了一回人間。

我簡而曠的悠悠歲月,我一夢再夢的弄堂遺夢,竟無人拾得,我童年時的風景不再。

嘴角傻傻的笑意在板結,尷尬又傷感,故鄉是一個空間的概念,確實也是一個時間的概念。

我是誰?我今天來有什麼事?我怎麼找不到表達的詞語,我怎麼忘了早點拼一個有些說服力的故事……。

後廂房前客堂、擱樓亭子間,改了鄉音的陌鄰客氣的招呼我,踢開幾大包胖鼓鼓的彩條塑膠袋、撐開一把帆布沙灘椅,讓我在天井沿廊歇歇腳。

灰白簷角潮濕的磚石散發一股淡淡的黴味,髙高低低數張桌子擺放的壓縮煤氣,不用煤球爐,灶台的火仍舔黑了兩邊的牆壁。樓梯口走出一個有點當年小廣東模樣的黃毛後生,穿一身緊身的格子呢服,遞給我一瓶炭酸飲料,朝我擺擺手,忙去了,我急起身揮手道別謝過,身影橫斜,已閃出牆跟。後弄原先海明家的那個方向飄來一陣陣鋼琴聲,好像還有手風琴音,笛子口琴是沒人吹了。

辭別時,一場細雨已不緊不慢的飄灑起來,時不時有輛汽車駛過弄口,遠風近雨,走著走著,夜色漸沉,雨草淒淒,有寥落之感,衣單微有寒意。

昔日的弄堂已經稍歇,喧嘩與騷動是有時代感的。

今晚無月照,冷月葬寃魂。

小廣東父子、黎莉莉、寶妹、李偉、琴琴一家同框相片七口人、米店朱老闆、三號醫生、電影製片廠的一號父母、脊背挺的筆直的舊黨部秘書先生、保定軍校的刑連長……,今天不用擔心他們會踏月而來。

曾經的一切現在已經如落潮一般,消退成了遠遠的水霧,殘留最多也就是身後的一灘水跡。幾步路外,在霧的光暈中,街燈發出閃閃的微光。燈光使得腳下的路有些孤寂。再遠一點,有幾扇照亮的玻璃窗,窗外搖曳著清瘦樹影的景致,是一家食店,我靜默推門而入,外邊陰沉的天和寒冷的風一下就隔開了。

2019.5.29

作於悉尼.Canada bay

|