【第一章】緒論

十九世紀至二十世紀晚期,影響海外華僑學校發展的原因,主要來自中國內部的變動、世界局勢的演變以及政府的態度與政策。從初創期之私塾,轉變到以培養新國民觀念與建立國家認同為目標、且具備近代內涵之華僑學校。例如因滿清中國國際地位低落與內部改革受阻,梁啟超、孫中山等力主發展海外華僑學校,導致海外華僑學校之形態。又如,清末時期,鼓勵華僑辦學堂,包括日本、新加坡、泗水及加拿大等均設立華僑學校。

值得注意的是,華人移居各地區,包括商人、勞工或軍人等,不因其職業差異,而稍有疏忽或遺忘教導子弟學習漢字與認識中華文化之教學和文化活動。移民自行出資或集資的方法,以個別、集體的教學方式,甚至於成立學堂,自中國邀請教師教導華僑華人子弟說寫中文,為移民本身落葉歸根及返回原鄉做準備。如十九世紀福建人陳金聲創辦萃英書院,另有英國人於新加坡成立三所華文私塾,辦學目的似以傳遞福音為主,在馬來亞,一八一九年,已有教授華人子弟的私塾,如五福書院(或稱五福堂)。菲律賓在西班牙統治下,華僑在自己家裡教授子弟學習華文,直到一八九九年,中西學堂的設立,成為第一所華文學校。荷屬巴達維亞華僑設有明誠書院,以教授中國傳統幼童書為主。

美國受到日本偷襲珍珠港事件的影響,夏威夷的華僑學校全面停止招生與上課。日本投降後,日本、美國及東南亞的華僑學校陸續恢復營運,進入一個全面重建的時期。然而,面對中國內部發生國共戰爭與東南亞國家之民族意識的高漲等多重因素的影響下,各國之華僑學校均有不同的發展與轉變,例如來自華僑居留地政府所設立的管制,使得華僑學校的成立與教學內容,從獨立自主走向限制或干涉,華僑學校的定位與特性被迫需要進行調整,有的華僑學校甚至於走向停止營運的命運。

第二次世界大戰結束後,各地的華僑學校陸續恢復上課,東北亞的華僑學校或華語文學校陸續恢復營運,進入一個全面重建的時期。受到各國不同的政策影響,華校則有不同的因應策略,惟皆以達成傳播中華文化及學習中文字的辨識與書寫為主。誠如美籍學者孔腓力(Philip A Kuhn)所說,華僑華人移民形成了幾個有價值的特點,其一即是華僑華人在海外各地維持中華文化,而華僑學校則是教授與傳承中華文化的重要據點。是以,華僑/華人在移居國內所成立的華僑/華文/中文學校,為研究中華文化散播於海外的最佳典範。

第一節 日本華人海外移民與僑校的設立

一八五三年以前,日本即與中國從事文化或貿易、宗教等活動,惟並無以教授漢文之專門華僑學校的設立。一八九七年,孫中山與革命黨人結合梁啟超等維新人員,在日本橫濱首創中西學校,華籍學童除了學習漢字、中華文化外,還設有英語及日語、地理等課程,為具近代學校體制的華僑學校。十九世紀中期以後,由於日本華僑人數日益增加,基於學習華語及實用技藝的需要,開始設立如「蒙學」之小型私塾,並發展成近代式之華僑學校,即日本的華僑學校走向「國際化」(internationalization)。在十九世紀晚期前,日本實施鎖國制,以長崎為中心,開放與中國的貿易及文化活動,華人以居留長崎為主。惟在美國船堅炮利下,日本被迫放棄鎖國制,向歐美國家開放港口,歐美人士移入日本,中國人以所謂歐美人士「附屬」之名義(如僕役等)移入日本橫濱。至中國與日本於一八七一年簽署修好條約後,中國人方以中國籍的身分進入日本。華人亦陸續進入日本,居住地不限於長崎,擴及神戶、大阪及東京等。至於華人移入韓國,除了中韓兩國地緣關係外,為了平衡日本有計畫地移民韓國,清朝政府亦鼓勵華人移入韓國。

從十九世紀晚期至一九八○年,日本近代式之華僑學校設立過程,可以分成草創期、發展期、艱困期及重建期等四個時期。初期以長崎之私塾為主。其後,以廣東語為主的華僑於橫濱設立華僑學校,教授華僑子弟學習漢字書寫與中華文化為主,亦宣傳中國政治改革或革命之思想,鼓舞華僑參與改革或革命行列。

一九三七一九四五年間,因中日戰爭與太平洋戰爭之影響,在汪精衛政權的支持下,日本的華僑學校勉強維持最基本的運作,東南亞的華僑學校則因支持中華民國抗日的關係而被迫停止辦理。一九三七年,中日兩國發生戰爭後,華僑陸續返回中國,其子弟隨其父母離去,教職員紛紛散去,導致華僑學校解散或關閉。太平洋戰爭爆發後,受到美國軍機的轟炸,原有之華僑學校建築或校舍遭受到嚴重地破壞,至一九四五年八月前,事實上,華僑學校已名存實亡。日本投降後,中華民國成為戰勝國,華僑的地位因而提升;原為日本籍之在日臺灣人,因國籍復籍,成為臺僑,加入華僑社會,原被解散或關閉之華僑學校逐漸開始復校。一九四六年至一九八○年,日本有六個主要的華僑學校,在東京、橫濱、大阪及神戶、長崎等重新開設,擔負起教導華僑子弟的任務,其重建過程及其所面臨的問題,與中國內部政治情勢及中日外交、軍事關係之演變具有密切關係,包括華僑社會本身的變化、日本主流社會的影響,以及來自中華民國及中華人民共和國兩個「祖國」的意識形態及經濟支援的力量,形成錯綜複雜的關係。日本華僑學校的教學內涵,具有跨國性的教育與文化活動,兼具華文、日文及英文的學習。此外,華僑學校的功能是多元性的,除了傳承與推動中華文化外,亦具備聚集與結合華僑力量的流動空間,提供學生家長交流的場面,並發展成為鼓勵與推動華僑參與主流社會的活動。

第二節 韓國華人海外移民與僑校的設立

韓國(即朝鮮)雖然與中國相鄰,惟受到韓國王朝禁令的限制,至十九世紀晚期,華人方開始移入,發展出華人聚居所在地。自冷戰時期起,基於反共的立場,中華民國與韓國建立起特殊政治與文化關係。十九世紀晚期,因韓國內部發生動亂,清政府派兵支援韓國皇室平息兵變。一八八二年,中、韓兩國簽訂「中國朝鮮商民水陸貿易章程」後,以來自山東、河北及東北等地區之華人,紛紛跨越國境進入韓國的通商港口,以仁川為主。華人在韓國的生活漸趨穩定後,遂將在原鄉之家屬接入韓國共同生活,逐漸形成華人社會。華人最初延請老師在家中教授《三字經》及《千字文》等傳統經書,兼學珠算等技藝課程,後因中國境內以書院及學校來取代私塾,遂集合華人及清駐韓領事館人員力量,一九○二年,設立仁川華僑小學,成為韓國境內最早的一所華僑學校。這所學校由駐韓副領事金慶章兼任首任校長,校址初設於仁川中華商務總會;其後,華人捐款建校興建三間教室。民國以後,仁川華僑小學是當時最具規模的一所學校。一九○九年,漢城華僑小學設於中區水標洞舊商會內,其後遷入今日之中央郵局處的中華總商會內,由富士英兼任校長,又遷入中國大使館內。

| FindBook |

|

有 1 項符合

金恩美編著的圖書 |

|

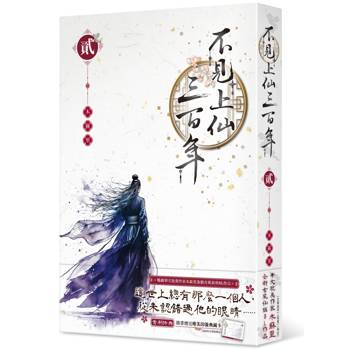

$ 221 ~ 238 | 日本與韓國僑教

作者:徐榮崇、金恩美編著、財團法人興華文化交流發展基金會、世界華語文教育學會策劃主編 出版社:獨立作家 出版日期:2025-05-23 語言:繁體書  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:日本與韓國僑教

★作者金恩美與徐榮崇分別針對日本與韓國僑教之歷史、文化、制度,進行深入剖析。

★精選十所華僑學校,解析各校沿革、現況與展望,以期突破華僑教育困境。

本書精選日本、韓國各五所華僑學校,

深入剖析其制度與困境,並探討可能的突圍之道!

日本與韓國的華僑教育始終承載著傳遞中華文化的使命,但現今卻面臨著資源匱乏、招生困難、課程調適等現實挑戰。書中精選十所華僑學校,解析各校沿革、現況與展望。

其中,日本華僑學校中分成兩種教學體系,屬於台灣體系的有東京中華學校、橫濱中華學院、大阪中華學校;屬於中國體系的有橫濱山手中華學校、神戶中華同文學校。而韓國華僑學校全為台灣體系,有漢城華僑小學、漢城華僑中學、永登浦華僑小學、釜山華僑中學、仁川華僑中山中小學。

在學校沿革部分主要討論創校的背景、教育內容與課程的變化,學生與教師的變革等;在現況部分主要說明目前各所學校的教育課程、學生與教師背景、所面臨的問題與因應策略等;最後針對各校作出小結,並展望各校的發展。

作者簡介:

徐榮崇

臺北市立大學歷史與地理學系教授。

主要專長:國際移民、海外僑教與僑教政策。

金恩美

國立臺灣師範大學東亞學系教授,主要研究領域是東亞近現代史、東亞華僑研究。

章節試閱

【第一章】緒論

十九世紀至二十世紀晚期,影響海外華僑學校發展的原因,主要來自中國內部的變動、世界局勢的演變以及政府的態度與政策。從初創期之私塾,轉變到以培養新國民觀念與建立國家認同為目標、且具備近代內涵之華僑學校。例如因滿清中國國際地位低落與內部改革受阻,梁啟超、孫中山等力主發展海外華僑學校,導致海外華僑學校之形態。又如,清末時期,鼓勵華僑辦學堂,包括日本、新加坡、泗水及加拿大等均設立華僑學校。

值得注意的是,華人移居各地區,包括商人、勞工或軍人等,不因其職業差異,而稍有疏忽或遺忘教導...

十九世紀至二十世紀晚期,影響海外華僑學校發展的原因,主要來自中國內部的變動、世界局勢的演變以及政府的態度與政策。從初創期之私塾,轉變到以培養新國民觀念與建立國家認同為目標、且具備近代內涵之華僑學校。例如因滿清中國國際地位低落與內部改革受阻,梁啟超、孫中山等力主發展海外華僑學校,導致海外華僑學校之形態。又如,清末時期,鼓勵華僑辦學堂,包括日本、新加坡、泗水及加拿大等均設立華僑學校。

值得注意的是,華人移居各地區,包括商人、勞工或軍人等,不因其職業差異,而稍有疏忽或遺忘教導...

顯示全部內容

作者序

百年僑教的回顧與前瞻——出版僑教叢書 序言

華文教育是華人移民過程中建立起來的一個特殊的族裔語言文化教育體系,華文教育的發展過程也是華人社會一個具有廣泛文化意義的歷史進程。因此,研究華文教育是深入認識華人歷史文化的重要途徑。

華人在海外辦學的歷史很早,最早有文獻記載的是清康熙二十九年(一六九○年)印尼巴城(巴達維亞,今之雅加達)的明誠書院,距今已有三百多年的歷史,但它與國內的私塾無異。

真正具有特殊歷史意義的華文教育體系,是在十九世紀末和二十世紀初華僑社會已融入西方教育理念,在一些...

華文教育是華人移民過程中建立起來的一個特殊的族裔語言文化教育體系,華文教育的發展過程也是華人社會一個具有廣泛文化意義的歷史進程。因此,研究華文教育是深入認識華人歷史文化的重要途徑。

華人在海外辦學的歷史很早,最早有文獻記載的是清康熙二十九年(一六九○年)印尼巴城(巴達維亞,今之雅加達)的明誠書院,距今已有三百多年的歷史,但它與國內的私塾無異。

真正具有特殊歷史意義的華文教育體系,是在十九世紀末和二十世紀初華僑社會已融入西方教育理念,在一些...

顯示全部內容

目錄

百年僑教的回顧與前瞻——出版僑教叢書序言/陳士魁

【第一章】緒論

第一節 日本華人海外移民與僑校的設立

第二節 韓國華人海外移民與僑校的設立

【第二章】日本華僑學校教育的沿革與現況/金恩美

第一節 日本僑校與發展

第二節 橫濱中華學院

第三節 橫濱山手中華學校

第四節 神戶中華同文學校

第五節 東京中華學校

第六節 大阪中華學校

第七節 小結

【第三章】韓國華僑學校教育的沿革與現況/徐榮崇

第一節 韓國僑校與發展

第二節 漢城華僑小學

第三節 永登浦華僑小學

第四節 漢城華僑中學

第五節 ...

【第一章】緒論

第一節 日本華人海外移民與僑校的設立

第二節 韓國華人海外移民與僑校的設立

【第二章】日本華僑學校教育的沿革與現況/金恩美

第一節 日本僑校與發展

第二節 橫濱中華學院

第三節 橫濱山手中華學校

第四節 神戶中華同文學校

第五節 東京中華學校

第六節 大阪中華學校

第七節 小結

【第三章】韓國華僑學校教育的沿革與現況/徐榮崇

第一節 韓國僑校與發展

第二節 漢城華僑小學

第三節 永登浦華僑小學

第四節 漢城華僑中學

第五節 ...

顯示全部內容

|