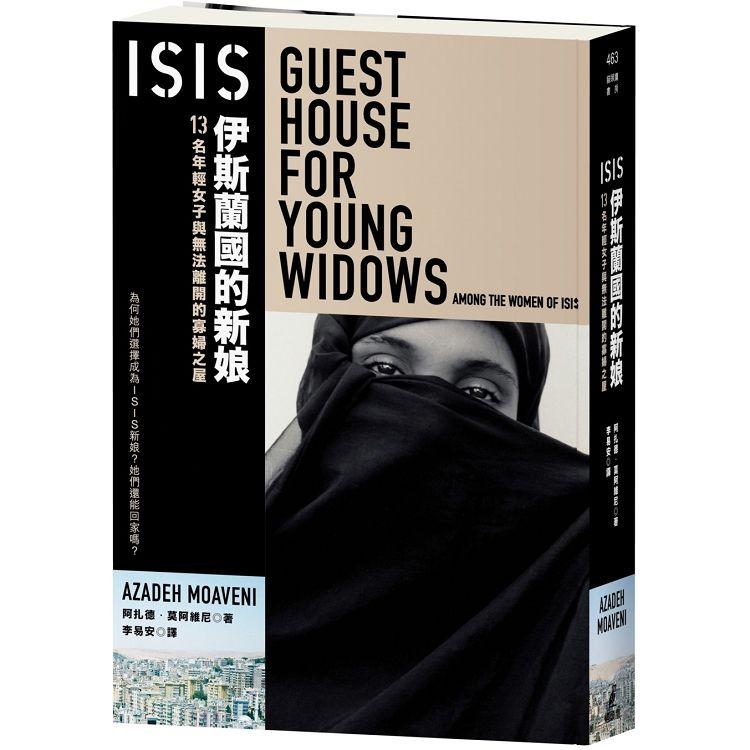

在世人的眼裡,

她們難道只是一群天真的新娘,或工於心計的怪物?

遠離家鄉、成為ISIS新娘的她們,

怎麼也料想不到,等待自己的,竟是一次次成為寡婦的人生。 成為ISIS的女人

2014年,以伊斯蘭國為名的激進組織,躍上世界各大媒體。他們殘酷的處決方式與斬首影片,引發各界關注、恐懼與好奇。他們一方面以暴力掠奪中東、中亞地區的婦女,一方面也用傳單、影片、網路文宣,向那些活在西方世界的穆斯林兄弟姊妹呼喊,提醒他們的「悲慘」處境,呼喚他們一起為伊斯蘭國努力。

那些年,有不少女性湧入伊斯蘭國控制下的城市。她們可能是外交官女兒、實習醫師、成績優異的少女,但也有無家可歸的低收入女性和孤獨的家庭主婦,她們在敘利亞和伊拉克難民逃走後留下的房子裡落腳,為這個伊斯蘭教的祖國,這個她們相信自己正在建立的祖國,搭建了許多臨時診所和學校。她們為何願意拋棄看似的安穩生活,去那個戰亂之地?除了伊斯蘭國的宣傳,她們身處的社會又給了她們什麼推力?

絕望的寡婦之屋

這些進入伊斯蘭國的女性,部分成為聖戰士之妻,也就是伊斯蘭國的新娘。身為聖戰士的妻子,很容易在丈夫成為烈士後變成寡婦,然後又被指定嫁給下一任聖戰士為妻。等待期間,她們可能得住進寡婦招待所,等待再次成為新娘,以及不遠的將來再次成為寡婦。

本書收錄13名在伊斯蘭國的女性故事,她們來自英國、德國、突尼西亞、土耳其、敘利亞、伊拉克與利比亞等不同國家。她們或年輕、年長,或受教育或沒受過教育,有些是主動加入伊斯蘭國,有些是被迫,只好逃亡或想辦法在伊斯蘭國謀生。

她們可以回家嗎?

當2019年美國宣布擊敗伊斯蘭國領導者巴格達迪後,又有一批新的寡婦誕生。在伊斯蘭國勢力減弱後,這些女性向自己原本的祖國求助。但對於她們的祖國而言,卻面臨道德與實際面的兩難。她們是否自願加入伊斯蘭國,還是被迫參加?倘若接納她們回國,國民是否可以接受自己的鄰居在伊斯蘭國生活過,甚至當過ISIS新娘。

長期以來,為了符合反恐論述,從聯合國到各國政府都把這些背景各異女性簡化成一種樣貌。彷彿她們的選擇只有一或兩個理由。本書主要以13名女性的故事,以及她們周遭人物的經歷,追溯這些女子做出選擇的理由,同樣也思考她們的未來又在何方?

專業推薦

張育軒(說說伊朗創辦人)

阿潑(轉角國際專欄作者)

蔡芬芳(國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授)

莊德仁(建國中學歷史教師、臺灣師範大學歷史博士)

蔡依橙(陪你看國際新聞創辦人)

顏擇雅(出版人,作家)

作者簡介:

阿扎德‧莫阿維尼

記者、作家及學者。在中東二十餘年新聞工作期間,報導範圍涵蓋伊朗、黎巴嫩、敘利亞、埃及與伊拉克等國,並出版《唇膏聖戰》、《德黑蘭蜜月》等書,曾與諾貝爾和平獎得主希林·伊巴迪(Shirin Ebadi)合著了《伊朗覺醒》一書。她的作品出現在衛報、紐約時報等知名報刊裡,其中關於ISIS的報導曾獲普立茲新聞獎提名。莫阿維尼亦在紐約大學教授新聞學,現於國際危機組織內擔任資深性別分析師。

譯者簡介:

李易安

專職譯者與獨立記者。關注邊界、地緣政治、族裔性、海外華人、移動以及交通基礎設施等議題,對於中亞、太平洋地區、前蘇聯國家與伊斯蘭世界尤感興趣。著有:《搭便車不是一件隨機的事:公路上3萬5千6百公里的追尋,在國與界之間探索世界》。譯有:《歐亞帝國的邊境》《啟蒙運動》等書。

各界推薦

名人推薦:

稜鏡下的伊斯蘭──性別、宗教與戰爭

蔡芬芳/國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授

我常在以多元文化主義為主題的課堂上問學生,當提到伊斯蘭或是穆斯林的時候,會想到什麼?最常出現的答案不外乎是「不吃豬肉、戴頭巾」。回想自己以前在德國留學時,雖然周遭隨處可見穆斯林,仍然所知甚少,而且也不免停留在刻板印象之中。而隨著擔任教職之後,從研究印尼客家華人穆斯林開始,以及探究西方改宗的穆斯林女性之後,方始踏入了伊斯蘭的世界,透過人類學視角,從研究對象的生命故事呈現他們在成為穆斯林過程中所經歷的苦痛,而伊斯蘭提供了他們身心安頓之所。

當時我在德國印象最深刻的不外乎就是穿著罩袍(burqa 或是 burka)的女性,特別是全身黑色的罩袍,而對男性的印象則是他們的鬍子。二○○一年九一一事件發生之後,在德國(與其他西方國家)瀰漫著一股不歡迎穆斯林的氛圍,彷彿眼簾所及的穆斯林都是恐怖分子,甚至是連台灣友人也在閒談之間,提到在公車上或是在火車上,避免與穆斯林坐在一塊兒。二○一五年到二○一六年跨年之際的科隆(Köln)集體性侵事件更加導致德國(與其他西方國家)的穆斯林受到排斥,當我二○一六年暑假重返德國時,在科隆火車站可以感受到警察加強巡邏的嚴肅氣氛。從這些點滴可見身處西方的穆斯林之處境。

身在台灣的我們,或許常不自知地覺得中東世界距離我們甚遠,甚至可能認為無關,然而如何理解伊斯蘭卻也意味著我們要從何種角度了解我們所處的世界,特別是我們是否聽到了由穆斯林自己發出的聲音?隨著阿扎德‧莫阿維尼筆下的十三位女性,我們進入了她們的人生。從她們的經歷中,除了明白她們前往伊斯蘭國的原因之外,最重要的是,作者帶著我們回到她們在投身伊斯蘭國之前的生活,以便更加清楚是因為她們曾經度過的生活而一步步地走向伊斯蘭國,例如突尼西亞的努兒歷經因為自己戴頭巾而被奉行世俗主義社會所排斥的疏離感,抑或是未能從原生家庭獲得溫暖,而又因為強迫式婚姻被壓得無法喘息的麗娜。當然,書中來自倫敦的青少女之前過得就是一般青少年的生活,例如去彩妝店購買化妝品,或是敘利亞中產階級的年輕女孩沉浸在英國文學的世界中,也喜歡好萊塢的明星。還有來自德國的改宗者敦雅,為何她願意成為穆斯林,甚至前往伊斯蘭國,這些女性在在皆顛覆了我們對穆斯林可能會有的扁平認知。

這本書雖然主要以投身伊斯蘭國的女性為主體,然而與這些女性相關的其他女性(例如母親、姊妹、同學、伊瑪目夫人等)以及男性(例如父親、兄弟、丈夫、男朋友、伊瑪目等)同樣地重要,因為書中女性所在的社會位置與生命經歷,皆在與其相關的人們的相對性中構成。此外,女性所處國家在國際政治、經濟秩序中的位置、國內政治、歷史背景、社會文化皆是我們在理解她們之所以做出投身伊斯蘭國的選擇時不可或缺的宏觀架構。至於她們個人的生命經歷,除了與她們的性別有關,她們家庭的社會階級、族裔身分,或是否具有移民背景也都在她們的個人經驗中發生作用。在上述各種因素交織之下而形成的經驗,皆讓她們做出為何投身伊斯蘭國,成為戰士的妻子之決定。更甚者,不論是西方或是伊斯蘭國的常見論述之一則將一切歸於宗教,然而事實上從書中女性或其他相關人物的經驗中得知,除了尋找一個能夠實行伊斯蘭教義與生活方式的理想之地,還有其他的原因,可能是因為社會不平等所造成的,例如在突尼西亞的一般百姓,即使相當努力準備應徵公務職位考試,但卻永遠都不得其門而入,永遠都是工會成員或是有關係的人才能獲得工作。但也有可能是情感所需,或希望建立美好家庭而與丈夫或是男友在當地共築未來人生。當然還有許多其他與個人經驗交織而成的在地脈絡與社會屬性的因素,促使了她們以及其他男性願意成為伊斯蘭國的子民。此外,我們也須注意,並非社會受挫者才會前往伊斯蘭國,還有其他原來屬於社會中堅分子的男男女女也投入了伊斯蘭國的懷抱,例如醫生、外交官或知識分子等。這些階級上的差異,更讓我們看到促使他們遷移背後的因素是相當多樣的。

阿扎德‧莫阿維尼依著時序,讓不同的女性登場,雖然看似是不同國家的女性,然而她們各自因為網路而與素昧謀面者連結了起來,社會媒體也讓書中部分女性進入了一個新世界,打開眼界。當今社會,網路的效用絕對不容小覷。在書中女性的生活,社會媒體扮演了重要角色,不僅能夠知道各地情形,甚至是後來逃離敘利亞的有力工具,然而它亦同時是西方國家、伊斯蘭國,以及身在其中的行為者(政府、新聞媒體、宗教人士、個人等)為了達到各自目的(例如西方與伊斯蘭國皆在傳遞抹黑對方的訊息或是為自身辯白)之手段。因此,我們有其必要,需要認知到網路與社會媒體在當代研究或呈現人們生活時是無法缺席的。

作者莫阿維尼因其長久浸淫在中東世界與從事相關報導,讓我們有幸能夠一窺ISIS伊斯蘭國崛起的過程,以及了解在其中的女性生活世界與心路歷程,更重新解讀性別與戰爭之關係。這部作品同時讓大歷史與個人經驗交織,作者扎實的採訪、求證以及細膩的筆觸,讓我在閱讀的過程中往往欲罷不能,也跟著書中人物一一進入了他們的世界,最重要的是,透過本書,像是透過稜鏡的多角折射,看到宗教與戰爭之下,女性多樣的生命經驗,以及穆斯林內部的異質性。在我看來,本書不僅清楚勾勒出複雜國際情勢之外,更透過有血有肉的人物,讓身處台灣的我們稍稍與他們同感,因為他們生命中的喜怒哀樂與人生挫敗,並不會因為膚色、國籍、宗教而不同,因著共同的經驗而產生的共感,拉近了我們與伊斯蘭國戰士之妻的距離。行文至此,仍意猶未盡,因為本書中尚有許多值得我們探討的議題,例如虔信伊斯蘭的女兒對於母親不遵守教規的指責,抑或是原本抱著前往理想國度的女性為何後來要逃離,希望「回家」,而這「家」又是哪兒?尤其對於移民後代來說,與接收國的關係更常常是當代探討多元文化主義或是後多元文化主義時的主題。其他在此文中尚未提及的議題,事實上正是說明了探究伊斯蘭國現象與牽涉其中的行為者是相當複雜的浩瀚工程,因此本書作者能夠完成此書,實屬不易!

名人推薦:稜鏡下的伊斯蘭──性別、宗教與戰爭

蔡芬芳/國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授

我常在以多元文化主義為主題的課堂上問學生,當提到伊斯蘭或是穆斯林的時候,會想到什麼?最常出現的答案不外乎是「不吃豬肉、戴頭巾」。回想自己以前在德國留學時,雖然周遭隨處可見穆斯林,仍然所知甚少,而且也不免停留在刻板印象之中。而隨著擔任教職之後,從研究印尼客家華人穆斯林開始,以及探究西方改宗的穆斯林女性之後,方始踏入了伊斯蘭的世界,透過人類學視角,從研究對象的生命故事呈現他們在成為穆斯林過程中所經歷的苦痛...

章節試閱

二○○七年春天,突尼斯,克蘭姆

努兒並不覺得自己是顆少了保護殼的珍珠,也不覺得自己是支褪去包裝紙的棒棒糖。她覺得自己就是個十三歲的女孩,想要努力實踐自己的宗教信仰。她曾在 YouTube 上聽過一位謝赫論證,為何穆斯林女性有義務戴面紗。聽了四遍之後,謝赫的話便像電報字條一般,開始在她的腦海裡不斷播放。古蘭經的〈光明章〉要求女性不得展現自己的美麗和打扮,「只有那些明顯可見的部分除外。」照這樣說來,臉算是明顯可見的部分嗎?那位謝赫如此問道。有比臉部還要更不明顯可見的部位嗎?作為一名想順從真主聖意,希望蒙受真主祝福、並受祂認可的女性,將自己的臉部遮蔽起來,就是最能表達你真心誠意的方式。謝赫的話對努兒來說既直觀、又合理:只要衣著得當,女性就能被包覆在伊斯蘭的核心價值之中,包覆在和平、平靜與平等之中。那讓所有女人可見的差異都模糊了起來,不論貧富、不論美醜,也不論膚色深淺,大家都是一樣。這種做法可以提醒我們:真主對於所有祂創造出來的事物,都抱持著同等的愛。

二○○七年春天的某個下午,當努兒和幾個女性朋友坐在公園裡時,她將這個新的觀點告訴她們。那個公園雖然名義上是克蘭姆的社區綠地,但裡頭其實只有乾枯的棕櫚樹、幾堆垃圾,以及一個布滿鏽斑、搖搖欲墜的盪鞦韆。其他女孩都同意,這是個很具說服力的說法,其中一個女孩還問:「那要先從誰開始呢?」她們大部分都在過去幾年身體變得豐腴之後,就開始戴頭巾了(雖然只是一條薄薄的絲巾而已),並且像家裡、左鄰右舍的許多人那樣開始做禮拜。戴頭巾的行為並不罕見;即使法律禁止女性在學校戴頭巾,違者也可能會被趕回家去,但戴頭巾依然是個頗為常見的違規行為。至於戴面紗呢?這個行為所傳達出的訊息就更有力、更堅定了。YouTube 上的那位謝赫曾說,雖然在很多地方,要戴頭巾並不容易,但我們不應為自己的伊斯蘭信仰感到退卻,「如果我們的人數愈多,傳達出的訊息就會愈強烈。」

突尼斯有個郊區叫做瑪爾莎,那裡住著許多自由派的突尼西亞人,他們和來自西方的跨國工作者比鄰而居,街上還有供應義式生豬肉火腿和琴酒的餐廳;如果努兒也出生在瑪爾莎某個中上階級家庭的話,那麼她可能就會用穿舌環的方式來表達叛逆。但她終究是個出生在克蘭姆的女孩,那是個勞工階級社區,而這個國家的政府還會監控人民,避免他們變得太過虔誠。因此很自然地,對於一個青少女來說,戴頭巾就是一種抵抗行為。那天她們在公園裡,當陽光把果汁盒的鋁箔面晒得閃閃發亮之際,她心裡卻因為使命感而感到有點緊張、有點興奮,胃裡不禁一陣翻攪。「從我開始吧。我從明天起就會戴面紗。」她如此跟朋友們說道。

她已經有一條面紗了,那是她從披薩店旁邊的頭巾鋪買來的。上週看完謝赫的影片之後,她就去那裡買了一條。她把自己鎖在家中的廁所裡,試戴了一下那條頭巾,還轉了轉身子,想從不同角度確認自己的眼睛在戴上面紗後好不好看。

隔天早上,她把頭巾塞進書包裡,接著像往常那樣和母親道別。靠近學校時,她鑽進一個門廊,然後將面紗固定在自己的頭巾上──其實也沒什麼,面紗不過就是一小塊遮住口鼻的布罷了。呼吸時,她能感覺到那塊布把自己的嘴脣磨得癢癢的。

校長早上通常都會站在校門口,迎接趕著上學的學生們。努兒緊跟在一些年紀比較大的女生後面,希望經過時不會被注意到,但校長還是攔住了她。

「你是誰?」校長一邊如此問道,一邊盯著她隱在黑布後面的纖細身軀。或許是幻想吧,但努兒似乎在女校長的聲音中聽到了一絲絲讚許。「我會讓你進校門,但你必須自己過你們老師那關。」校長如此說道。

努兒那天的第一堂課是法文課,她在自己平日的座位上坐了下來,然後把筆記本和原子筆都放到了木桌上。老師在教室的另一端看著她。起初老師並沒有說什麼,只是瞇起了自己的眼睛、帶點敵意地看著努兒,然後才走了過來,最後在離她兩公尺左右的地方停了下來,靠在一張沒有人使用的桌子上。

「你戴的那個是什麼可笑的東西啊?你以為真主希望你把一扇窗簾掛在自己的臉上嗎?我恨真主。祂才不是什麼和藹、仁慈的力量,祂非常殘酷。」老師將雙臂交叉在自己的胸前,鼻孔還在抽動著。對努兒來說,法文老師這幾句話是在褻瀆真主。努兒直直盯著黑板,全神貫注地看著老師在上面寫出的奇怪線條。「真主殺死了我的父母。」法文老師繼續說道。「如果可以對真主報仇的話,我一定會這麼做的。」全班學生都在看老師如何嚴厲地斥責她,他們從來沒有如此安靜過。法文老師最後終於起身,開始進行當天的課程。

努兒的下一堂課是阿拉伯文學。在突尼西亞,人文學科(尤其是文學)吸引到的一般都是一些說法語的世俗主義者,他們通常都非常討厭信教的人,認為那些人既落後、又愚昧。當文學老師看到努兒時,她驚訝地從自己的座位上站了起來,接著走了過來,卡在努兒和桌子之間。

「你如果要戴這個,就別想在我的班上上課。馬上給我摘掉。」她說。

努兒的臉熱得發燙。她拒絕了老師的命令。

「我說了,給我摘掉。」老師又重複了一次,每個音節都鏗鏘有力。

努兒心想,不知道老師知不知道眼前的人是她。文學老師明明很喜歡她的。她是誰重要嗎?「不,我沒辦法摘掉,拜託。是我,我是努兒。」她的聲音在顫抖著。

老師聽了向前踏了一步,將自己的手壓在努兒的胸口上。「你沒聽到我說什麼嗎?我叫你把它摘掉。」她現在是用吼的了,臉部因為憤怒而扭曲變形。

努兒的耳裡充滿了自己的心跳聲。她向後退了一步,想擺脫老師用手施加的壓力。其他學生則圍了過來,試圖讓老師冷靜下來。她接著一把推開了學生,將自己的雙手都壓到了努兒的胸口上,用力地推著,彷彿想要把她推倒似的。

努兒倒抽了一口氣,向後踉蹌了幾步。老師再次把手臂舉了起來,像是要出手打她,又像是要將她的面紗摘下來似的。此時,努兒在班上的一個朋友──一個偶爾會被大家稱作「長頸鹿」的女生抓住了老師的手。「拜託,老師,拜託,冷靜一下。」

努兒哭了。她慶幸沒有人看得到她藏在面紗後方、因為屈辱而落下的淚水。整個班此時都陷入了混亂。有人去把校長找了過來,後來校長衝進了教室裡,命令所有學生到操場上集合。當天接下來的課程,全都被取消。

二○○七年春天,突尼斯,克蘭姆

努兒並不覺得自己是顆少了保護殼的珍珠,也不覺得自己是支褪去包裝紙的棒棒糖。她覺得自己就是個十三歲的女孩,想要努力實踐自己的宗教信仰。她曾在 YouTube 上聽過一位謝赫論證,為何穆斯林女性有義務戴面紗。聽了四遍之後,謝赫的話便像電報字條一般,開始在她的腦海裡不斷播放。古蘭經的〈光明章〉要求女性不得展現自己的美麗和打扮,「只有那些明顯可見的部分除外。」照這樣說來,臉算是明顯可見的部分嗎?那位謝赫如此問道。有比臉部還要更不明顯可見的部位嗎?作為一名想順從真主聖意,希望蒙受真主...

目錄

目次

第一部 繼承之荊

第二部 離開的女孩們

第三部 整裝出發

第四部 伊斯蘭之地的子民

第五部 愛與哀傷,週而復始

目次

第一部 繼承之荊

第二部 離開的女孩們

第三部 整裝出發

第四部 伊斯蘭之地的子民

第五部 愛與哀傷,週而復始

共

共