◎

突如其來狂掃地球五大洲、至少奪走近 700 萬條寶貴人命、同時造成超過 7 億 7 千萬無辜百姓感染的新冠肺炎浩劫雖然已揚長而去,但是,對於在疫情方興未艾之際,竟以母親美惠的房產向銀行抵押借款 1,600 萬元,而今卻已揮霍殆盡的瘟疫倖存者吳為之而言,真正的存活搏命之戰才正要開始。

大疫肆虐之前 ——

唯有了解過去,才能進而理解現在,也才得以更加懂得未來

民國 70 年 台灣 · 桃園 (1981 年 — )

自從我無意間看到周青青的那一刻起,我的內心就永遠有她的影像。

1

站長吹出的宏亮哨音和台鐵藍皮列車響徹雲霄的鳴笛聲,此起彼落地迴盪在旅人滿布的月台與烏雲彌漫的十月天際,昭示著火車即將離站。

我避開蜂擁的人潮,選擇最後一個出站。站外一望無垠的黑雲壓頂、昏暗陰沉,某種難以言喻的神秘,令人心生敬畏。忽然,眼前閃出一道電光,隨後是一聲震耳欲聾的雷響,剎那間,一場聲勢浩大、震撼人心的傾盆秋雨已緊接而來。

「還好我有帶傘 ⋯⋯ 」我暗自慶幸著。打著傘,我沿著自從就讀建中、台北—桃園兩地通勤時期,就習慣走的那條最省時路線,踩踏著雨水快步回家。

才剛要到第一個交叉路口,我一眼就看見站在騎樓下,似乎正在避雨的一個身穿白衣黑裙制服的女生,她的顧盼生姿又惹人愛憐模樣,讓我不禁砰然心動而立刻放慢了原本急行的步伐。

「 ⋯⋯ 我應該前去問她是否需要這把傘嗎?(如果是,我是真心願意給她的)」

「 ⋯⋯ 還是不要問好了,雖然是出於好意,但非常有可能會嚇到她。」

「 ⋯⋯ 或者就當這件事沒發生過吧,繼續走,不要停。」

我的腦海裡,頓時浮現一個個可能的作為與不作為。

還正想著,傘也未收,我就來到她的面前。

「妳在避雨嗎?如果不嫌棄,我可以送妳回家。」

「我家就在前面,不遠。本來我想等雨停了再走。」她以她極為圓潤悅耳的聲音答著,並指著我原本就要走的那個返家方向。

「我家也在那邊,我送妳回家吧。」我說。

就在滂沱大雨中,儘管不時有著各種呼嘯而過的疾駛車聲、喇叭聲和飛輪輾捲起的嘩啦水聲,加上落雨急速猛敲傘頂的咚咚巨響,合力把這傘團團圍住在那喧嘩雜沓、紛擾粗暴的天地之間,但是,在傘下,卻是一方靜謐與溫柔。

她的身子緊緊靠著我撐傘的整個右手臂膀,略捲的鬢髮襯映著她嫵媚清麗的眉、靈動慧黠的眼、晶瑩秀挺的鼻、玲瓏精緻的唇,膚光勝雪的頸,以及英華無雙的臉。

我們邊走邊聊著,我簡單自我介紹和描述目前就讀的學校與地理位置後,我開始知道她是周青青,台北中山女高二年級學生,稍早搭乘跟我同一班次普通車回到桃園。

「我家就快到了,就在前面左手邊,有著紅色的門。」她說。

我嚇了一跳,她家不是不遠,而是好近、真的好近,完全出乎我的意料。

「謝謝你。」她接著說。

「不用客氣,這是我應該做的。」我愣了一愣,回過神來後才說。

「我家在妳家前面那條路走出去,第一個路口左轉,大約再走 100 公尺後,過個馬路就到了。」我伸手比劃著。

「妳明天還是搭同一班火車回桃園嗎?」我問。

此時,我們已一起站在她家門口,面對著面,依然是親近到恰好的距離。

「是的。」她淺淺一笑回應。「真的好美。」我心裡滿是讚嘆。

「好,趕快進去,我們明天見。」說完,我撐著傘護著她開門進去後,我繼續快步回家,一邊回味著這不可思議的兩人 —— 兩個素昧平生的高二生和大一新鮮人 —— 在彼此生命中第一次交會的美麗、神奇與甜蜜。

2

青青放學後,應該是先搭公車往台北火車站,然後再從那兒搭火車南下桃園。而我,因為上課地點是在學校城區部的關係,下課回家,其實是從小南門直接走到台北站的下一站 —— 萬華站,上火車較為方便。也因此,我無法在青青上火車前,先在台北站的月台就找到她 (我一點都不懷疑我一定可以很快地看到她,如果她比我早到,而且已經在月台等車的話 —— 但這已不會發生在今天)。

而這也就代表著我在萬華上車後,將要從列車的第一個或最後一個車廂開始,一邊披荊斬棘地、一步步挺進每一個車廂裡、走道上,早已人滿為患、擠得水洩不通的狹窄空間,然後一邊依賴我上高中數學時曾學過的機率與統計,求「火車抵達桃園站之前 (車程 38 分鐘),我最慢要在最後一節車廂 (共 8 節) 的盡頭找到青青」所計算出的那個機率。

除非,就只是「除非」,青青在火車一停靠萬華站時,她就暫時走出那兩扇氣閥控制的自動車門,站在月台上,讓我得以有機會望見她,就可以改變這個機率。

尋思至此,我 (和我的左腦) 已來到月台,凝神等待那道難題的到來,但同時,右腦卻還夢想著另一個不可能發生的事件和機率。突然之間,我聽到背後有人咯咯輕笑。

「吳 — 為 — 之。我在這裡。」

我總是會被青青嚇一大跳,我覺得。

「妳怎麼會在這裡?」我霍地回過身,看著她。

「上最後一堂課前,我肚子突然好痛好痛,痛得不得了。因此,我趕緊向老師請了假,提早離開了學校。後來想到,好像跟你有約,不能食言而肥,所以,我雖然搭了早一班的火車,但剛剛就提前在你昨天說過的這站下車,在月台等你,也想看看你吃驚的樣子。」說完,她又逕自咯咯笑了起來。

「哈哈哈~ 吃驚?倒是真的,妳也如願以償地看到了吧,哈哈哈~ 但讓我真正大吃一驚的是妳的冰雪聰明又善解人意,真的。謝謝妳。」

青青嬌羞一笑,傾身向我附耳低聲說:「在我看來,你是深藏不露的『絕頂聰明』,『冰雪聰明』可要小心才好。」說完,青青臉上一紅,說不盡的嫵媚可愛。

「哈哈哈~ 是嗎?我只聽說過『⋯⋯ 要提防女人騙你,越是好看的女人越會騙人』(註 1),『絕頂聰明』才更要小心呢,妳說是不是?」

「對了,現在肚子比較不痛了吧?」我聽到火車鳴笛聲緊接著問。

「嗯,現在好多了。」

「嗯,火車來了,待會兒我走前面開路擠進去,妳跟著我。」我說得就好像今年夏天在成功嶺接受那 45 天的軍事訓練期間,我站在衝鋒發起線前磨刀霍霍、血脈賁張、蓄勢待發、準備殊死一搏的模樣。青青「嗯」了一聲,神色堅毅,英氣煥發,目光炯炯,有如電閃,令人不敢直視。

今天這班列車的車廂座椅呈「非」字型排列,並非另一種有著較為寬敞空間和通道的長條型,因此在人擠人、人貼人的摩肩接踵下,站位區更顯得擁擠、緊貼。

同時,雖然所有的車窗都開著,頭上的一整排電扇,個個也都是奮力旋轉鼓動著,但是,依舊沒有任何人可以逃過那張由旅人、遊子、學生和氣溫、氣流共同交織而成的巨大燠熱之毯的綿密覆蓋。

青青和我當然也置身其中 —— 她微微滲汗的額頭與泛映紅霞的嬌柔面龐幾乎要埋入我的右肩和胸膛,溫嫩的左手和整個身子緊壓著我的臂膀,而柔軟修長的左掌也依著我的建議,緊抓著我捲起的右手襯衫袖管,以免因突發狀況失去重心而跌倒。

然而,跟這車廂裡其他所有已經緊貼在一起的每一個人心境相比,我認為最大的差異可能在於:當我閉起雙眼,我清楚地感知到,我的軀體與身旁青青胴體之間,所形成的某種間距的變化,也就是因車廂搖晃所產生「若即」、「若離」的交替更迭,使得我們所有貼近的個別身體部位,忽而輕觸、忽而暫離,再加上我深刻地感應到,青青和我意識與潛意識的匯流相通、圓轉纏繞,款款地構成了一種無法言表的韻律、撩撥、往復和美感。換句話說,這就像個宇宙,專屬於我倆的宇宙 —— 高妙、驚奇、真善且壯美。

「妳在想什麼?」我睜開眼,望向正看著窗外怔怔出神的青青。

「我在想你是一個什麼樣的人。」

「目前有答案嗎?」

「有,我相信我的直覺。但我現在不告訴你。我想先聽你說你自己。」

「好,但我們用玩遊戲的方式來進行,妳覺得怎樣?」

「好啊,要怎麼玩?」青青興致勃勃地問。

「當我在說我自己的時候,所有陳述裡面,應該都要是事實或真實的,對不對?但我會說出一項,是的,就只有一項是虛構的。然後,『冰雪聰明』聽完後,就要告訴我,哪一項或哪一部分是謊言。妳答對、還是答錯,也許可以觀察我的表情,但我暫時不會回答妳噢,因為接著,就是妳要說說妳對我這個人的直覺和想法。最後,我再揭曉謎底。怎樣?要玩嗎?」

「猜對有獎品嗎?猜錯要處罰嗎?」

「有的,妳若猜對,我答應妳,為妳做一件事。可是如果妳猜錯,那抱歉了,妳得答應我,為我做一件事,但絕不會是違法的事,請放心。」

「好,我才不擔心呢,我們來玩。」青青嫣然一笑爽快得說。

「我是一個什麼樣的人?可能得先從我的家庭說起。」我望著輕倚著我的青青說。

「我出生那年,祖父當時是桃圓國小校長的關係,我就住在緊臨學校的一棟木造日式建築的校長宿舍裡,開始跟著曾祖父母、祖父母、爸媽和姐姐一起生活與受教。雖然曾祖父和曾祖母先後在我兩歲和三歲時就離開了我們,但我想,老人家在垂暮之年,迎來大家族裡第一位曾孫女 —— 我姐和第一個曾孫 —— 我,他們含目時,心中應是欣慰的吧。」

「嗯。」青青點了點頭,一雙妙目凝視著我。

「曾祖父仙逝後,火化撿骨時,發現了好幾顆舍利子,目前仍妥善保存在我家裡。他生前是一位佛教會居士,畢生在道場,教導信眾誦經、宣揚佛法。聽我爸媽說,經常是每天晚上七點,數十位信眾就會準時齊聚道場,曾祖父就帶領著信徒念經、講道、禮佛。我上了高中後,回頭去探索思考我曾祖父當年所成就的許多事情和留下的資料,其中,他講道時談到『認識佛教』這個題目和內容,讓我沉思許久。」

「為什麼?我想知道。」說著,青青眼中露出甚為期待的神色。

「曾祖父說:『佛陀是釋迦牟尼佛,他是人。佛是覺悟的人,所以,佛不是神、不是上帝。佛教就是大覺聖人的教誨,也就是[佛陀的教育〕。真正搞清楚的人確實不多,提起佛,大家都說這是宗教。可是,宗教裡面的第一個條件,就是要承認有一個主宰宇宙的神,創造萬物的神。然而佛教 ——』」

「就是佛陀的教育。」我對青青補充說。

「『—— 確實承認有神,有諸天的天神、鬼神,但他們都還是凡夫,他們都還得向佛學習,所以,佛教不是宗教。』」

「原來如此。」青青若有所思地說。

「我曾祖父還說:『佛陀的教誨有教無類,來者無拒,去者不留。這是一種多元文化的教學,不分國籍、不分族群、更不分宗教,甚至擴大到了不存在時間和空間的法界和虛空界。釋迦牟尼佛是聖哲,而佛經是高等哲學。』我曾祖父更真心認為:『學佛是人生最高的享受。』」

「我想這也是你曾祖父會以一生來奉獻的原因之一吧。」青青幽幽地說。

「嗯,我確實也是這麼想。」我點頭說。

「最後,曾祖父說:『釋迦牟尼佛出家修行證果的目的究竟是什麼?他就是要把現實、事實、真相搞清楚、弄明白。他 30 歲搞清楚、弄明白後,便從事於教學的工作。整整 49 年未中斷過。他一生沒做過法會,所有宗教活動都不參加。他的活動就是教學,跟同學一起研究討論,為大眾解答疑惑。49 年所教的、所說的,就是佛法,後來,同學們 ——』」

「也就是弟子們。」我又向青青提示了一下。

「『—— 整理編輯成了佛經。佛經說明宇宙和人生的現實、事實和真相,以及脫離六道輪迴的方法。』」

「接下來,是我個人覺得最具啟發的部分。」我對青青說。

「他說:『佛法真正的意義,就是教人破迷開悟,離苦得樂,要我們看破、放下。看破、放下,我們就能契入佛法的境界。換句話說,就是要我們在短如幻相的人生中受報修行,脫離六道輪迴,往生無量光、無量壽的西方極樂世界。』」

「剛剛對妳所說的,就是讓我沉思許久和不斷探索的重點。」我望著青青說。

「我知道了,將來我們一起探索好不好?」青青在我耳邊低聲說。

「嗯。」點頭的此時,我鼻中聞到一陣淡淡幽香,只見她雙頰生暈,眼波中盡是歡喜。

我接著對青青說:「除了曾祖父遺留給我們的非凡思想和言行紀錄外,我自然也受到長年都在教育界工作與教學的祖父母和爸媽身教和言教的開導啟蒙,以及從小培養自己在道德、智慧、體魄、人際和審美各方面均衡學習、體驗與發展之後所帶來的影響。」

「舉例來說,打從能識字開始,只要家裡有的書、週刊、月刊和雜誌等,不限於兒童或青少年讀物,我都翻、都看、都認真閱讀。」

「也喜歡並投入各種體能運動,像約同學們一起競賽跑步 —— 尤其短跑、跳高、跳遠、打棒球、躲避球、籃球、排球、桌球,以及高中時期的橄欖球和游泳。」

「另外,繪畫、書法、作文和集郵,也是我從小學就開始的藝術接觸。我經常會拿剪刀,去剪下家裡所收信件上蓋了郵戳的郵票,然後,泡水再風乾後收藏起來。還有,因為在創作上的時常練習和比賽,也因此得以不斷精進。」

「那有哪些特定的書、或者事情,是影響你特別、特別深的嗎?」青青非常專注地聽到這裡,看著我問。

「我覺得有,但答案可能跟妳想得不太一樣。首先是『布袋戲』,唸國小二年級到四年級期間,電視每天會播映的布袋戲節目《雲州大儒俠》的史豔文和《六合三俠傳》裡的六合善士,這兩位英雄角色的性格和言行深植了我『有為者亦若是』的想法。」

「接著是包括《8·1·3 的謎》、《黃金三角》、《奇巖城》和《金字塔的秘密》等書在內的 30 冊《怪盜亞森羅蘋全集》推理小說。因為書中主角亞森羅蘋的絕頂聰明、心思縝密、觀察分析、風流倜儻和劫富濟貧的個性和作為,也在我心裡埋下了『理想典範』的種子。」

青青噗哧一笑說:「原來『絕頂聰明』是來自這裡。」

「哇~ 妳這個人也真『冰雪聰明』得過了份了吧,連我剛剛不經意的描述,妳竟然也可以馬上聯想。」我咯咯笑了起來說。登時,青青紅暈上臉,神情盡顯溫柔。

我看著青青繼續說:「再來是高中時期所看的武俠小說。其中,《金庸作品集》12 部、共 36 冊裡的 12 個長篇故事和所有主要角色暨次要角色,都因為作家金庸獨特的敘事才情與技巧,呈現出我們已經體驗過或尚未經歷過的各種人性、情感和愛,以及往往出人意料的真相、事實和現實,因而讓我每次閱讀之後,都可以用嶄新的眼光、視角來觀察人事物情、探索天地間神祕的未知、也挖掘人世間種種表象背後的撲朔迷離。」

「嗯,我們世上萬事萬物背後,個個其實都高深莫測。而且,每個跟每個之間的關連,冥冥之中,又好像自有天意。」青青對著我說。

「妳說得真好。妳也說到我心裡所想的,真厲害。」我說。青青微笑而不答,就只是看著我。

我也對她微微一笑,接著說:「最後,是除了我曾祖父所研修和宣揚的佛法 —— 淨土宗學之外,我的人格、性情和思維也深深受到禪宗思想的影響。」

「例如:我也研讀過曾經在東京學習院教書時,在自己宿舍裡掛上書寫著『世界是我的國家,行善是我的宗教』匾額的日本大禪學思想家、也是被尊稱為『世界禪者』的鈴木大拙 (註 2) 的多本中文譯作,以及不少其他作者的禪學相關著作。」

「其中,禪思想的『直指人心,見性成佛』這個信念,以及主張『任何一個人,都可以尋求自己本來就具足的佛性,來自力求悟』、『不需要藉由他力』、『沒有一定的悟道方法』、『不必視佛為偶像』,再加上『真正開悟後,便與佛無異』等開悟成佛的觀念,都讓我茅塞頓開、獲益良多。」

「好了,以上這些,就是妳要我說的『我所知道的我』的一部分,敬請多多指教。」

「哇~ 好棒。謝謝你用這種方式說你自己,讓我更瞭解了你。」青青笑意盈盈地望著我,洋溢著甜美少女氣息。

「不客氣。換妳囉~『冰雪聰明』,請。」

「別再說什麼『冰雪聰明』了,早知道,就不跟你玩這個遊戲,這分明是個陷阱嘛。」

「我真的非常仔細地聽了你從頭到尾所說的每一句話、甚至每一個字,但是,都聽不出來有謊言在裡面。」

「你是不是騙我,你說的根本都是真的?」青青話鋒一轉、臉色一變,似乎覺得好氣又好笑,同時以犀利的眼神和哀怨的口吻接著對我說。

「我對妳所說的如果都是真的,沒有造假,只有實話,那妳怎能說我騙妳呢?妳最後一句話好像有點矛盾。」我故意跟青青再玩個將語句文字「斷章取義」的小小遊戲。

「哼,我是在問你,在我們說好要玩的這個遊戲裡,你有沒有欺騙我?你別顧左右而言他。」青青板起了臉嬌聲地說。

「我沒有騙妳,真的沒有騙妳。真的有一個地方是虛構的。只是包裝得跟真的一樣,妳不容易發現而已。」

「嗯 ⋯⋯ 其實我是知道的啦 ⋯⋯ 我一直都知道你沒有騙我 ⋯⋯ 我也一直都相信你啦。剛剛說你設下陷阱,只是跟你鬧著玩的,你可別當真噢。」青青雙唇靠近我的耳邊,改以輕柔的語氣低聲說。

「哼,誰希罕妳的相信,趕快猜在哪裡,然後,趕快猜錯。妳別顧左右而言他。」我倒是板起了臉,對著青青學著她稍早嗔怒的語調朗聲喝斥。

我們倆說到這兒,不禁一起哈哈大笑。

「你虛構的地方,偽裝得跟真的一樣,對不對?我猜是在最不起眼的地方 ⋯⋯ 也就是 ⋯⋯ 你剛剛說著說著會一筆帶過的部分 ⋯⋯ 啊,我知道了,在你說你喜歡的運動和創作的時候,對不對?」青青興高采烈地說著,同時雙眼馬上正視著我,想看我當下的表情。

我立即舉起我的雙手,放到她笑得燦爛的面前,用「報以熱烈掌聲」意涵的兩掌張開持續作態互擊、但毫無聲響的拍手叫好方式給予回應。不到三秒的時間,我立刻收回我的雙臂,同時把頭頸垂到低得不能再低的位置,緩緩地左右左右搖晃擺動,並長嘆一口氣表達惋惜之意。

「我就知道你很會演戲,尤其是高難度的默劇。那我剛才為什麼沒聽到你說你有這項才華?」青青似乎強憋住了笑說著。

「佛曰:『不可說,不可說』。」我這次又舉起了雙手,但卻是雙掌合十為禮地放在我的胸前,平靜地向已經笑噴但仍美得不可方物的青青稍點了頭說。

「沒關係,我已經知道答案了。最後呀,你要為我做一件事是做定了。」青青胸有成竹地嬌聲說。

「沒問題。只要妳猜對,我赴湯蹈火,在所不辭。」我當下慨然承諾。

「但妳猜了之後,不管最後是對或錯,還是要先繼續說妳對我這個人的想法和直覺感受噢。」我接著又補充。

「當然。我要說囉 ⋯⋯ 『絕頂聰明』話中,有個非常非常小的破綻不慎露出了馬腳,但我可沒那麼容易忽視和上當。」

「沒錯,鼎鼎有名的建中黑衫軍橄欖球隊,無人不知,無人不曉。從你口中說出你會約同學一起打橄欖球,自然符合學校傳統和精神,本來就順理成章,根本不會有人會質疑。」

「但是,壞就壞在:一、太合理了,合理到不真實;二、你的形象、氣質和談吐偏文,不像橄欖球員偏武。」

「所以,我猜『橄欖球』這一項是你虛構的。我也不再看你的表情或動作了,免得我又氣又笑。待會兒,我繼續講完之後,我如果有想到,我再吿訴你要請你為我做的是哪一件事。好嗎?」青青一付勝券在握似地柔情跟我說。

「嗯。」我微微點頭。

接著,青青望向窗外,半响不語。

隨後,暈紅的臉頰輕輕地回復倚偎在我的肩上說:「我們在昨天之前,還是陌生人。可是,當你在超大豪雨及雷電交加中,意外地出現在我眼前時,一瞬間,不知道為什麼,我感覺你像一道溫暖的陽光,你對我說話時的聲音、語調和態度,就像是和煦的太陽本身,你一出現,風雨雷電好像都不見了。」

「我更覺得,我們以前應該是彼此認識的,只是不知道在什麼時候、在什麼地方。目前,我們雖然或許還在重新熟悉尚未能恢復記憶的彼此,但是我想要在今天,先跟你說的是:我好像沒忘記你是一個好人,一個大善人。」

「你不只對我很好,你也對你身邊的親人、朋友很好,你甚至對不認識或不怎麼認識的所有人都很好。對了,你也對許多動物和植物都很好。所以,我也希望有那麼一天,你也可以想起來我所記得的 —— 你對我真的很好。」

我一邊聽著青青柔聲的傾訴,不爭氣的淚水卻一邊在兩隻眼眶裡不停地打轉。

我接著對青青說:「不管將來有沒有那一天,我現在就想讓妳知道,也希望妳會永遠記得:從昨天初次相遇開始,我就以真心真情待妳,我會對妳真的很好、很好,比妳記憶中的過去還來得更好。好嗎?」

才一說完,兩行清淚瞬間就從青青的雙瞳滑落了下來。我本能反應似地以我的右手手掌,去緊緊握住青青原本抓著我襯衫袖管的左手手掌。然後再用左手,取出我口袋中日常攜帶的一條乾淨手帕,輕輕幫她擦拭淚痕和淚水,一邊在她耳邊輕聲說:「我知道妳也會對我很好,謝謝妳。」青青緊扣著我手掌的五指忽地一緊,俏臉雙目流波,表情又是嬌羞、又是欣喜。

「桃園就快到了。待會兒,我送妳回家。」

「那我到底猜對了沒?你還沒說。」

「是的,妳猜對了 ——『冰雪聰明』。我心甘情願為妳做一件事、而且全力以赴,請出題。」

「我現在一時還想不到,到時候再跟你說,好不好?」

「好,妳放心,跟妳一樣,我也不會食言而肥的。」

說完,我心裡立時知道我對青青多了一個暫時的秘密 —— 一個真實的「善意的謊言」,不像稍早的那個是虛構的。

(剛才,青青問我猜對、還是猜錯的那個時間點,真的非常不合適當下就對她說實話,對吧。我想。)

我想,還是等真正的時候到了,再跟青青說,我真的、真的是會和同學們一起打橄欖球的。然而,正確的答案,卻是跟我唸小學時 (註 3),和家人前往板橋大同水上樂園有關。當時,不會游泳的我,坐在小水床上划水,卻被無心的泳客,從水下猛然竄起,導致翻滾落水。之後,雖然被幸運救起,但我也就因此對水有了恐懼,而不再碰泳池。所以,「喜歡並投入『游泳』」的那個說法,才是虛構的。青青,對不起,請讓我暫時再瞞著妳一下下。

「對了,妳家的門牌號碼是不是 8 號?我昨天在送妳進門後、離開時,有仔細看了一下。」我邊走邊問與我並肩而行的青青。

「嗯,你真的好細心。」青青點了點頭說。

「如果可以的話,我改天寫信寄到妳家給妳,妳說好不好?」

「好啊,你會寫什麼?」

「寫我沒辦法用說的 —— 沒法對妳說的,只能用寫的。或者,不能寫給別人,只能寫給妳的 —— 只有妳才能看的。」

「例如什麼?」她語調一轉,低聲靦腆地問。

「例如我倆之間的秘密 —— 只有因為天地要做見證一定會知道之外,其他像我們最親的爸媽、兄弟、姐妹、家人、同學、朋友、老師和所有認識與不認識的人都不會知道的秘密。好嗎?」

「好,你放心,我爸爸和媽媽不會偷看信的。但到時候,他們應該會很好奇,因為家裡從來沒有人幫我收過這樣的信。」

「什麼樣的信?別人寫給妳的情書嗎?」我望著青青問。

「嗯,我沒有交過男朋友,也不曾收到過你說的情書。」青青輕聲說著說著低下了頭,不讓我看到她的表情。

此時,我悄悄伸手去握住她緊靠著我的左手掌,讓雙掌十指相扣後,兩人停在騎樓下,柔聲對她說:「我也沒交過女朋友,也從未寫過所謂的情書。但從現在起,我會真心待妳、對妳好,也會時常寫情書給妳,希望妳天天快樂。好嗎?」

「嗯。」

青青抬起了頭,只見她白裡透紅的臉上,眼波粼粼,情意盈盈,說不盡的嬌媚動人,我不禁低下頭去,在她微微顫動的額頭上輕輕一吻。

隨後,我繼續陪伴青青走到她家門口,才依依不捨地跟她告別。

| FindBook |

|

有 1 項符合

陸正宏的圖書 |

|

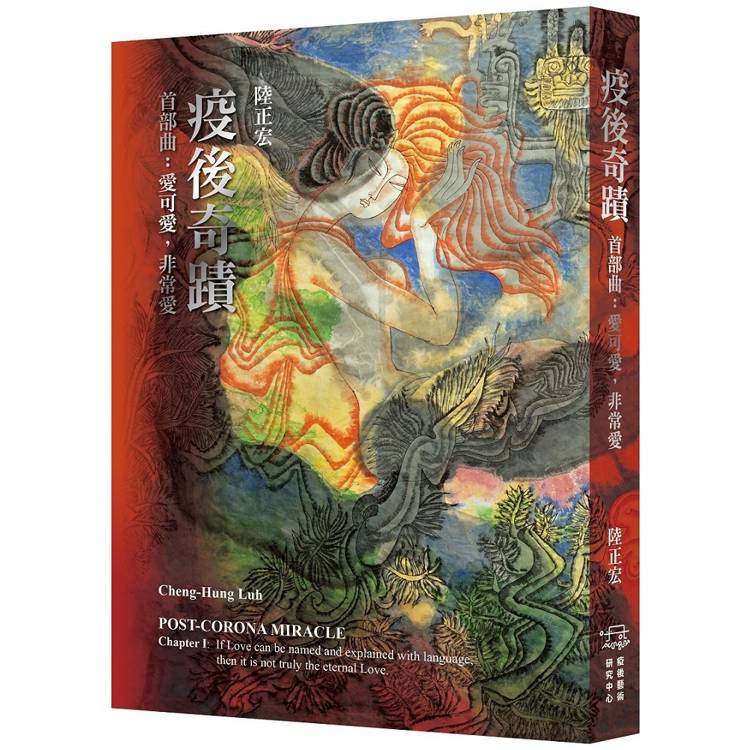

$ 317 ~ 324 | 疫後奇蹟 首部曲:愛可愛,非常愛【金石堂、博客來熱銷】

作者:陸正宏 出版社:東西方藝術經紀空間 出版日期:2024-09-01  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:疫後奇蹟 首部曲:愛可愛,非常愛

◎代理經銷 白象文化

◎這本也就是未來一整套大河小說 (一個系列) 的第一集 (首部曲) ——

這集是關於「解嚴」倒數時期,Pub、MTV、KTV、Disco 舞廳盛行,以及新一波民主化、本土化風起雲湧的一九八〇年代台灣高中生、大學生、上班族、為人父母者和一群平凡但卻是性情中人的記憶、思想、情感與作為的一部長篇小說。

作者簡介:

◎陸正宏

我心裡清楚,當這個名字一出現在這裡之後,所有跟這個名字相關或原本不相關的人、事、物、情,都會改變了,畢竟,「道」與「空」早有安排。

但我真的希望不久的將來,這套書的每一本續集,這個位置可以不用再看到這個名字,一來是因為我就只企盼無名無形、無欲無求;二來是因為未來名字應該已不再重要。真正重要的是,讀者們全部都只是由衷地為了想看《疫後奇蹟》這一系列小說來購買的,而不是因為這個作者叫這個名字。

附註:照片裡的美麗雌鴿,名叫珍珠 (2007-2023)。她生前不只是我的好朋友、好室友,更是我最親密的家人之一。她也是籌備中的「疫後藝術博物館」首任募款親善大使。她的動人故事,屆時,將會在《疫後奇蹟》這套長篇小說裡,呈現給讀者們。

章節試閱

◎

突如其來狂掃地球五大洲、至少奪走近 700 萬條寶貴人命、同時造成超過 7 億 7 千萬無辜百姓感染的新冠肺炎浩劫雖然已揚長而去,但是,對於在疫情方興未艾之際,竟以母親美惠的房產向銀行抵押借款 1,600 萬元,而今卻已揮霍殆盡的瘟疫倖存者吳為之而言,真正的存活搏命之戰才正要開始。

大疫肆虐之前 ——

唯有了解過去,才能進而理解現在,也才得以更加懂得未來

民國 70 年 台灣 · 桃園 (1981 年 — )

自從我無意間看到周青青的那一刻起,我的內心就永遠有她的影像。

1

站長吹出的宏亮哨音和台鐵藍皮列車響徹雲霄的鳴...

突如其來狂掃地球五大洲、至少奪走近 700 萬條寶貴人命、同時造成超過 7 億 7 千萬無辜百姓感染的新冠肺炎浩劫雖然已揚長而去,但是,對於在疫情方興未艾之際,竟以母親美惠的房產向銀行抵押借款 1,600 萬元,而今卻已揮霍殆盡的瘟疫倖存者吳為之而言,真正的存活搏命之戰才正要開始。

大疫肆虐之前 ——

唯有了解過去,才能進而理解現在,也才得以更加懂得未來

民國 70 年 台灣 · 桃園 (1981 年 — )

自從我無意間看到周青青的那一刻起,我的內心就永遠有她的影像。

1

站長吹出的宏亮哨音和台鐵藍皮列車響徹雲霄的鳴...

顯示全部內容

作者序

◎

對於準備花錢購買這本將近 14 萬字長篇小說《疫後奇蹟 —— 首部曲:愛可愛,非常愛》的讀者來說,我想,作者誠實地將此書究竟是如何寫成的過程公諸於眾,應該是一個合理合情的做法吧。

我是一個完全沒有受過正統文學、經學、語文學、語文教學,以及文學解析和文學創作教育的文字工作新手。迄今,我甚至未曾上過任何一堂與作家養成或寫作技巧相關的實體或者網路課程。當然,我更不曾想過我要寫作或我能寫作這件事,真的,想都沒想過。

但就只是因為一個很單純的、您一定不相信 (但卻是事實) 的「要寫小說」的念頭,在今 (2023) 年 ...

對於準備花錢購買這本將近 14 萬字長篇小說《疫後奇蹟 —— 首部曲:愛可愛,非常愛》的讀者來說,我想,作者誠實地將此書究竟是如何寫成的過程公諸於眾,應該是一個合理合情的做法吧。

我是一個完全沒有受過正統文學、經學、語文學、語文教學,以及文學解析和文學創作教育的文字工作新手。迄今,我甚至未曾上過任何一堂與作家養成或寫作技巧相關的實體或者網路課程。當然,我更不曾想過我要寫作或我能寫作這件事,真的,想都沒想過。

但就只是因為一個很單純的、您一定不相信 (但卻是事實) 的「要寫小說」的念頭,在今 (2023) 年 ...

顯示全部內容

|