好兵帥克干預世界大戰

「原來他們把斐迪南給幹掉啦!」女傭對帥克先生說。很多年以來,軍醫審查委員會宣布他害了神經不健全的慢性病,他就退了伍,從那以後一直就靠販賣狗來過活―—替奇醜無比的雜種狗偽造血統證明書。除了幹這營生以外,他還患著風濕症。這時,他正用藥搓著他的膝蓋。

「哪個斐迪南呀,摩勒太太?」帥克問道,一邊繼續按摩著他的膝部。「我認得兩個斐迪南。一個幫藥劑師普魯撒幹活兒,有一天他喝錯了東西,把一瓶生髮油喝下去了。還有呢,就是斐迪南.寇寇斯卡,他是滿街撿糞的。這兩個隨便哪個死掉都沒有什麼了不起的。」

「不對,是斐迪南大公爵,就是那個康諾庇斯特地方的,帥克先生,您曉得,又胖又虔誠的那個。」

「天哪!」帥克驚叫了一聲,「這可妙透了!這事情在哪兒發生的呀?」

「在薩拉熱窩,您知道嗎,他們用左輪槍把他打死的。他正和他的公爵夫人正坐著汽車在兜風呢!」

「嘿,坐著汽車,多神氣呀!摩勒太太。唉,只有像他那樣的貴人才坐得起汽車哪!可是他不會料到兜一趟風就那麼嗚呼哀哉啦。而且還是在薩拉熱窩。喏,摩勒太太,那是在波斯尼亞省呀。我猜準是土耳其人幹的。我想當初咱們根本就不該把他的波斯尼亞和黑塞哥維那搶過來。你瞧結果怎麼著,摩勒太太!現在大公爵上了西天啦,他是受了半天罪才死的吧?」

「大公爵是當場就嚥了氣的。您知道,不應該耍弄那些左輪手槍。那玩意兒可厲害,真不是玩兒的!前些日子咱們這邊有位先生也拿著支左輪槍尋開心。他把他一家子全給打死了。看門的上去看看四樓誰在放槍,喝,連他也給結果啦。」

「有一種左輪槍,隨便你怎麼使力氣扳它也不冒火,摩勒太太。這種槍還真不少。可是我估計他們準備幹掉大公爵的槍肯定比我說的那種強;而且我敢跟你打賭,摩勒太太,幹這趟營生的人那天還一定得穿上他最漂亮的衣裳。開槍打那位大公爵可不簡單,不像偷進人家園子裡行獵的人打個看守人;你先得想法子靠近他,像他那麼顯貴的人,不是隨便穿什麼都能接近的。你得戴一頂高筒的禮帽,要不然,你還沒找著方向,警察就先把你逮住了。」

「帥克先生,我聽說刺客有好幾個哪!」

「當然嘍,摩勒太太,」這時帥克按摩完了他的膝蓋。「譬如,你打算害一位大公爵或者皇帝,你當然先得找一個人商量呀。兩個腦袋總比一個強,這個出點主意,那個再出點主意,照聖詩上說的,功德就圓滿嘍。要緊的是你得一直要注意等你要幹的那位大人的車子開過……可是這樣的大人還有的是哪,他們遲早一個個都要輪到的。你等著瞧吧。摩勒太太,他們一定饒不過沙皇和他的皇后,儘管我們但願不會發生,也許連咱們這位奧地利皇帝自己也難保呢,既然現在他們已經拿叔叔開了張。這老傢伙的對頭真不少,比斐迪南的還多。剛才酒吧間雅座裡一位先生說,早晚有一天這些當皇帝的,一個個都得被幹掉,所以他們手下的大員們也搭救不了。」

「帥克先生,報上說大公爵通身都給子彈穿個稀爛。開槍的人把子彈對著他全放光了。」

「活兒幹得真麻利,摩勒太太,真麻利。我要是幹那麼一檔子營生,我一定買一支白朗寧槍;看起來像隻玩具,可是兩分鐘裡頭你足可以打死二十個大公爵,不論胖瘦。不過,這是咱們說句體己話,摩勒太太,一個胖的大公爵總比一個瘦的容易打,你還記得葡萄牙人怎麼槍殺他們國王吧!他是個胖傢伙。自然,一個國王也不會是個瘦子。好啦,我該到瓶記酒館去溜達一趟啦。要是有人來取那隻留了定錢的小便狗,你告訴他狗在我鄉下狗場裡那,我剛剪齊了它的耳朵,得等它耳朵長好才能領去,不然它會傷風的。把鑰匙交給門房吧!」

瓶記酒館只有一個主顧,就是做密探工作的便衣警察布里契奈德。掌櫃帕里威茲正在洗玻璃杯,布里契奈德巴望跟他鄭重地談談,可是老也談不攏。

「今年這夏天可真不錯,」這是布里契奈德鄭重談話的開場白。

「糟透了,」帕里威茲回答說,一面把玻璃杯放進櫥裡。

「他們在薩拉熱窩可替咱們幹下了件好事,」布里契奈德發著議論,同時感到碰了釘子。

「我向來不過問那一類事,勒死我也不往那種事上插嘴,」帕里威茲先生小心翼翼地回答說,一邊點上他的菸斗。「如今要跟這類事糾纏上,那就等於去送命。我有我的買賣要做。一位主顧進來叫啤酒那麼我就給他們一杯啤酒。可是什麼薩拉熱窩,什麼政治,或者什麼死了的大公爵,那些跟我們這種人毫不相干,除非我們找死。」

布里契奈德沒再說下去了,他只定睛四下望了望空無一人的酒館,很失望。

「你這裡曾經掛過一幅皇帝的像啊,」過一會,他又找起話碴兒來說,「就在你如今掛著鏡子的地方。」

「對,」帕里威茲回答說。「從前是掛在那兒,蒼蠅在上頭留下了一灘灘的屎,所以我把它放到儲藏室了。你想,說不定誰會扯句閒話,跟著就許惹出麻煩來,那對我有什麼好處呢!」

「薩拉熱窩那檔子事是塞爾維亞人幹的吧?」布里契奈德又扯回來。

「這一點你錯了,」帥克回答說,「是土耳其人幹的,是為了波斯尼亞和黑塞哥維那兩省。」

| FindBook |

|

有 1 項符合

雅羅斯拉夫.哈謝克的圖書 |

|

$ 237 ~ 270 | 好兵帥克

作者:雅羅斯拉夫.哈謝克 出版社:新潮社文化事業有限公司 出版日期:2021-04-07  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

哈謝克

雅羅斯拉夫·哈謝克是一名捷克幽默小說作家、諷刺小說作家和社會無政府主義者。他的最知名的作品是《好兵帥克》,一部關於一戰時一個士兵鬧劇般的遭遇,以及諷刺當時愚蠢僵化當局的諷刺小說,這部小說在哈謝克生前並未完成,但目前為止已經被翻譯成了六十種語言。除此之外,哈謝克尚有一千五百篇左右短篇小說存世。

雅羅斯拉夫·哈謝克是一名捷克幽默小說作家、諷刺小說作家和社會無政府主義者。他的最知名的作品是《好兵帥克》,一部關於一戰時一個士兵鬧劇般的遭遇,以及諷刺當時愚蠢僵化當局的諷刺小說,這部小說在哈謝克生前並未完成,但目前為止已經被翻譯成了六十種語言。除此之外,哈謝克尚有一千五百篇左右短篇小說存世。圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

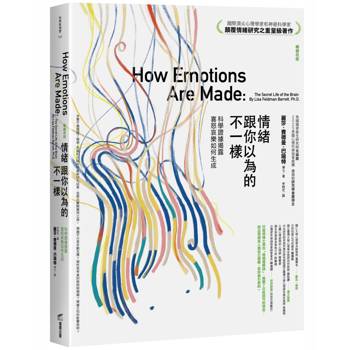

圖書名稱:好兵帥克

《好兵帥克》一書描寫的是一位名叫帥克的捷克士兵在第一次世界大戰期間的荒謬軍旅經歷,淋漓盡致地諷刺了奧匈帝國的軍官、員警以及神父昏庸無能和愚蠢透頂的醜態,這部作品自問世以來,在世界各地持續發揮著影響,本書塑造的帥克形象耿直誠懇、憨厚淳樸、幽默機靈,他總是善於以耿直無辜的態度戳破統治官僚的謊言,讓暴虐腐朽的軍官暴露出醜惡嘴臉,讓蠅營狗苟的官僚丟人現眼,讓人的自由價值得到彰顯,作品以生動的筆觸塑造出惹人喜愛的好兵帥克形象,在他的身上展現了捷克人民的智慧及其對異族統治者不滿和自發性的鬥爭。

作者簡介:

哈謝克( Jaroslav Hašek,1883.4.30~1923.1.3)捷克幽默小說、諷刺小說作家和社會無政府主義者,最知名的作品是《好兵帥克》(Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války),是關於第一次世界大戰時一位士兵鬧劇般的遭遇,以及諷刺當時愚蠢僵化當局的諷刺小說,深刻地揭露了走向末路的奧匈帝國種種弊病,並對當時社會和軍隊中所存在的腐敗醜惡現象和天主教教士們的虛偽進行了深刻的諷刺,本書筆法幽默,對白常常令人啼笑皆非,帥克樂觀幽默的態度也成為捷克民族的象徵。

章節試閱

好兵帥克干預世界大戰

「原來他們把斐迪南給幹掉啦!」女傭對帥克先生說。很多年以來,軍醫審查委員會宣布他害了神經不健全的慢性病,他就退了伍,從那以後一直就靠販賣狗來過活―—替奇醜無比的雜種狗偽造血統證明書。除了幹這營生以外,他還患著風濕症。這時,他正用藥搓著他的膝蓋。

「哪個斐迪南呀,摩勒太太?」帥克問道,一邊繼續按摩著他的膝部。「我認得兩個斐迪南。一個幫藥劑師普魯撒幹活兒,有一天他喝錯了東西,把一瓶生髮油喝下去了。還有呢,就是斐迪南.寇寇斯卡,他是滿街撿糞的。這兩個隨便哪個死掉都沒有什麼了不起的。...

「原來他們把斐迪南給幹掉啦!」女傭對帥克先生說。很多年以來,軍醫審查委員會宣布他害了神經不健全的慢性病,他就退了伍,從那以後一直就靠販賣狗來過活―—替奇醜無比的雜種狗偽造血統證明書。除了幹這營生以外,他還患著風濕症。這時,他正用藥搓著他的膝蓋。

「哪個斐迪南呀,摩勒太太?」帥克問道,一邊繼續按摩著他的膝部。「我認得兩個斐迪南。一個幫藥劑師普魯撒幹活兒,有一天他喝錯了東西,把一瓶生髮油喝下去了。還有呢,就是斐迪南.寇寇斯卡,他是滿街撿糞的。這兩個隨便哪個死掉都沒有什麼了不起的。...

顯示全部內容

目錄

關於.本書

關於.作者

第一部

第一章 好兵帥克干預世界大戰

第二章 好兵帥克在警察局

第三章 帥克見法醫

第四章 帥克從瘋人院裡被趕出來

第五章 帥克在警察署裡

第六章 帥克踏出惡性循環,又回了家

第七章 帥克入伍

第八章 帥克被當作裝病逃避兵役的

第九章 帥克在拘留營

第十章 帥克當了神父的傳令兵

第十一章 帥克陪神父舉行彌撒

第十二章 帥克當了盧卡施中尉的傳令

第十三章 大禍臨頭

第二部

第一章 帥克在火車上鬧的亂子

第二章 帥克的遠征

第三章 帥克在吉拉里―—西達的奇遇

第四章 新的磨難

第五章 從里塔河上...

關於.作者

第一部

第一章 好兵帥克干預世界大戰

第二章 好兵帥克在警察局

第三章 帥克見法醫

第四章 帥克從瘋人院裡被趕出來

第五章 帥克在警察署裡

第六章 帥克踏出惡性循環,又回了家

第七章 帥克入伍

第八章 帥克被當作裝病逃避兵役的

第九章 帥克在拘留營

第十章 帥克當了神父的傳令兵

第十一章 帥克陪神父舉行彌撒

第十二章 帥克當了盧卡施中尉的傳令

第十三章 大禍臨頭

第二部

第一章 帥克在火車上鬧的亂子

第二章 帥克的遠征

第三章 帥克在吉拉里―—西達的奇遇

第四章 新的磨難

第五章 從里塔河上...

顯示全部內容

|

2025【重點一網打盡】記帳相關法規概要(包含記帳士法、商業會計法及商業會計處理準則)[八版](記帳士)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100122235)