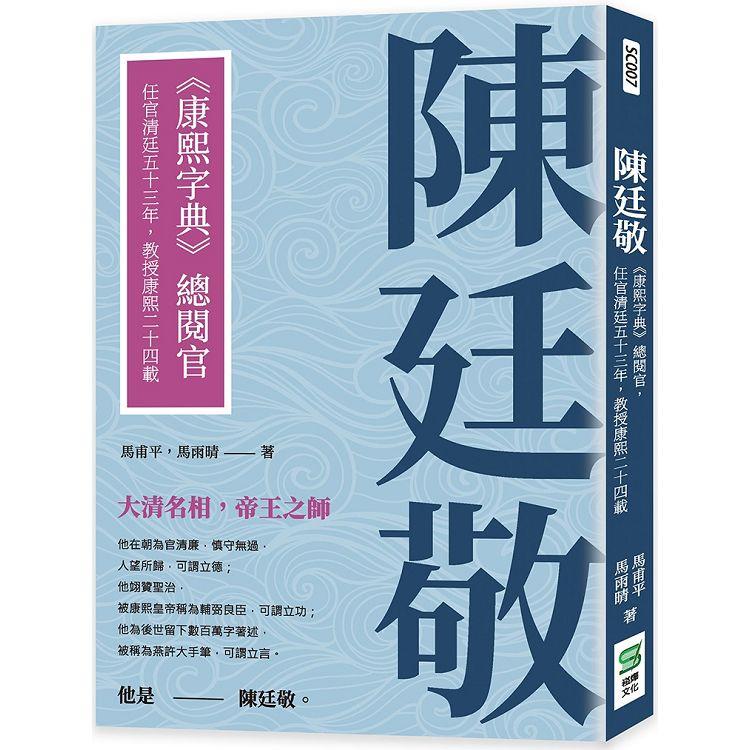

編纂《康熙字典》、《明史》、《大清一統志》等多部大型典籍

入仕53年,入值南書房24年,從翰林一路升至文淵閣大學士

在朝為官清廉,慎守無過,人望所歸,可謂立德;

翊贊聖治,被康熙皇帝稱為輔弼良臣,可謂立功;

留下數百萬字的著述,被稱為燕許大手筆,可謂立言。

──他是陳廷敬

▎同名者成績太差被罰,為區別上奏求改名

陳廷敬本名是陳敬。但在陳廷敬的同榜進士中另有一位陳敬,是通州人,也被選入了翰林院。為了區別,就把陳廷敬稱作澤州陳敬,另一位稱作通州陳敬。通州陳敬因滿文成績每每不合格受到處罰。陳廷敬因為同名容易引起混淆,所以他特別向皇帝上奏,請求改名。順治皇帝將陳敬的名字中加了「廷」字,以與通州陳敬相區別。

▎絕不阿諛奉承,對皇帝也不例外

陳廷敬發現言官在奏章中連篇歌頌皇帝,認為這是不好的風氣,所以他要求言官上疏不要一味讚頌皇帝。康熙雖是開明的皇帝,但也喜歡被歌頌。因此陳廷敬上奏後,皇帝很不高興,下旨駁斥。陳廷敬沒想到這意見皇帝竟聽不進去,面對皇帝的駁斥他著實吃驚。半年後他曾向御史陸隴其提起此事,他仍堅持自己的觀點,還堂而皇之地將此事記入自己的文集中。

▎貪汙案中被解任,兩年後官復原職

張汧案中受牽連的三位大臣陳廷敬、徐乾學、高士奇,一齊被解任,在京修書。經過將近兩年的考驗,高士奇和徐乾學先後被趕出京城,就在徐乾學於通州碼頭登船南下的時候,陳廷敬已經接到官復原職的聖旨。這標誌著張汧案對陳廷敬的影響已經成為過去,其仕途又進入了一個新的階段。

▎入閣拜相,君臣相得

康熙33年,戶部尚書出缺,內閣大學士列出三位候選官員讓皇帝挑選。康熙帝對他們擬選的名單看都沒看就直接下旨:「需陳廷敬服滿來。」這時陳廷敬守孝尚未期滿,結果戶部尚書一直懸缺大半年之久。康熙41年,陳廷敬被任命為南書房總理大臣,在康熙皇帝身邊的近臣中居於首位。康熙42年,陳廷敬正式進入內閣,成為掌鈞國政的宰相。陳廷敬從翰林一直升到文淵閣大學士,與康熙皇帝的關係達到極為密切的程度,備受器重和信任。

▎74歲再起入閣,京城中一時傳為佳話

陳廷敬於康熙49年獲准致仕後,本來可以整理行裝告老還鄉了,但康熙皇帝沒有放他走,讓他留京編纂《康熙字典》,並為康熙皇帝編纂御集。陳廷敬因此暫時不能離京歸里。僅過了五個月,張玉書突然死去,李光地又告病,此時大學士尚有二人,但是康熙皇帝還是下了聖旨讓陳廷敬重新入閣主持閣務。這說明陳廷敬確是康熙皇帝最為倚重的元老重臣。

▎帝謂全人

康熙皇帝曾對陳廷敬說:「卿是老大人,是極齊全底人。」表達了康熙皇帝內心深處對陳廷敬的敬重,自此之後,康熙皇帝就稱呼陳廷敬為「老大人」。這是一位年近花甲的皇帝對陳廷敬一生人品道德和清廉作風所做出的高度評價。

▎高文典冊

近三百年的時間裡,《康熙字典》一版再版,一直享有崇高的學術地位,成為有關中國語言文字必不可少的大型工具書。陳廷敬是《康熙字典》的總閱官,是本書編纂工作的重要組織者,是中國歷史上傑出的語言文字學家。

康熙皇帝譽為「恪慎清勤,始終一節」,可謂達到封建社會人臣的最高境界。

作者簡介:

馬甫平,山西省陳廷敬研究會副會長,主編、參編、撰著、點校文史著作六十多種,發表學術論文四十餘篇。關於陳廷敬的研究成果有專著《升平宰相陳廷敬評傳》、《皇城陳氏詩人遺集》、《午亭文編》點校本;論文《陳廷敬的廉政思想及其清廉作風》、《陳廷敬尊聞詞簡論》、《陳廷敬的家風傳承與為官之道》等。

馬雨晴,發表論文、詩詞多篇。參編《康熙字典(簡明本)》、《翰墨書香》系列圖書,擔任書法字帖書寫、配套影片主講。

章節試閱

第一章 家世春秋

先祖尋蹤

陳氏家族的先祖世居澤州永義都天戶里(今山西省晉城市澤州縣川底鄉)的半坡溝南。明朝洪武年間,由於「河北諸處,自兵後田多荒蕪,居民鮮少。山東、山西之民自入國朝,生齒日繁」(《明太祖實錄》卷一九三),所以朝廷於洪武二十一年(一三八八年)八月決定:「遷山凱撒、潞二州民之無田者,往彰德、真定、臨清、歸德、太康諸處閒曠之地,令自便置屯耕種,免其賦役三年,仍戶給鈔二十錠,以備農具。」洪武二十二年(一三八九年)十一月,又以「河南彰德、衛輝、歸德,山東臨清、東昌諸處土宜桑棗,民少而遺地利」(《明太祖實錄》卷一九八),乃命「往諭其民,願徙者驗丁給田」。由於朝廷的移民政策,陳氏的先祖陳仲名,由澤州永義都天戶里被「撥入河南彰德府臨漳縣籍」(陳昌言:《陳氏上世祖塋碑記》)。彰德府的府治就是現在的河南省安陽市,臨漳縣原屬河南省,今屬河北省。

陳仲名被撥入河南彰德府臨漳縣籍,但他的兒子陳靠卻仍然居住在澤州永義都天戶里的半坡溝南。陳靠為什麼沒有隨父而去,史籍記載闕如。當然只有一種可能:陳氏在澤州永義都天戶里世代居住,擁有一定的產業。於是陳仲名留下了長子陳靠,帶著其他兒子離開故土,遷入了河南彰德府臨漳縣。

陳靠以牧羊耕田為生。在陳氏的祖祠中,原來供奉著陳氏始祖陳靠的畫像,是牧羊人的打扮裝束,手裡拿著放羊的鞭子。關於陳靠,史書對他的記載雖然不多,但有兩件事值得注意:第一,他決定要遷居;第二,他的孫子做了官。這兩點說明了一個問題:陳靠不只是一個普通的牧羊耕田的農夫,他已經注意讓自己的子弟讀書,試圖進入官場的大門。他家居澤州天戶里的半坡溝南,但他對這個地方並不滿意,想另外選址,然後四處尋找,終於決定遷到陽城縣郭峪里(一九一七年,實行編村制,郭峪里改為郭峪村)東北定居。陳廷敬所寫的《陳氏家譜》中記載說,這塊地方「山嶺雄秀,泉水溫涼,風氣鬱茂,實太行之中落」,自然環境好,適合人們居住。

陳靠選定了這個地方,但他沒有來得及遷居就去世了。陳靠娶妻樊氏,生有兩個兒子,長子陳岩,次子陳林。陳靠死後,他的兒子陳岩和陳林把他安葬在溝南的一個叫作「迪將」的地方,然後按照陳靠生前的安排,與他們寡居的母親樊氏遷到了郭峪里東北定居下來。這一年是明朝的宣德四年,即西元一四二九年。

他們在這裡修了房子,置了田產,可以安居樂業了,給這個新建的小莊子取名為中道莊。《陳氏家譜》中說得很明白:「中道莊者,上下皆村落,故以中道名。」陳靠的兩個兒子陳岩和陳林,同時到中道莊定居,這樣就產生了陳氏家族。但是直到二百六十多年後的康熙三十一年(一六九二年),才由陳廷敬創修《陳氏家譜》,陳氏族人的世系皆無從查考,只有陳廷敬祖父陳經濟這一支世系清晰不紊。所以這裡所說的陳氏家族,實際上是以陳廷敬祖父陳經濟這一支為主線的狹義的陳氏家族。陳林是陳廷敬的直系先祖,所以他是陳氏家族的二世祖。

陳林娶妻郭氏,生有兩子,長子為陳秀,次子為陳武。陳秀,字升之,是陳氏家族的第三世。他小時候很聰明,家裡讓他讀書,學習舉子業,希望他能考取功名。可是他不喜歡八股文,考場屢屢失利。他能詩文,而且喜歡寫散曲。他還擅長書法,行草書寫得很好。為人風流倜儻,有氣節。同族中的人想吞噬他的家業,他拚盡全力與人相爭,終於保全了自己的家產。陳秀因為沒有考取功名,無法由正途進入官場。所謂正途就是通過科舉考試考中舉人、進士,然後由朝廷正式任命而成為官員。陳秀沒有這樣的資格,只好謀了個陝西省西鄉縣典史的職位。一個縣的最高行政長官是知縣,其次是縣丞,再次是主簿。典史不入流,沒有品級,負責掌管文書收發。典史職位雖然很小,但也是經吏部選派的,是朝廷命官,在縣裡算是四把手,當時民間習慣上稱之為「四老爺」。典史掌管文書,沒有多少權力,但在知縣、縣丞和主簿空缺時,一般是由典史來代理。西鄉縣附近有一個城固縣,知縣空缺,上級就讓陳秀去代理城固知縣。陳秀有了施政的機會,為百姓辦了一些好事,受到當地老百姓的愛戴。後來他辭官歸家,當地的百姓為他立了生祠。陳秀做了九年典史,留下了很好的官聲,得到了立生祠的待遇。

陳秀在陳氏家族史上是一個極其重要的人物。其一,他是陳氏家族第一個發跡的讀書人。雖然他沒有取得功名,但因為他讀書,便為陳氏家族後來出現九進士、六翰林奠定了基礎。其二,陳秀是陳氏家族中第一個做官的人。雖然他只做了一個不入流的小官,連最低的從九品官階也未達到,但他卻進入了仕途,為陳氏家族後來出現高官顯宦奠定了基礎。其三,陳秀是陳氏家族中第一個寫作詩文的人。雖然他留下來的詩數量不多,藝術價值也不高,但他卻擠進了詩人的行列,為陳氏家族成為詩書世家、文化巨族奠定了基礎。陳秀是陳氏家族實現讀書入仕理想的第一人。陳秀在任西鄉縣典史時寄給兒子三首律詩、三首詞曲,這些詩詞後來成為陳氏家族的家訓。

陳秀有三子,長子叫陳玨(ㄐㄩㄝˊ),次子叫陳珦(ㄒㄧㄤˋ),三子叫陳珙(ㄍㄨㄥˇ),是陳氏家族的第四世。陳玨字孟璧,和陳秀一樣,做了不入流的河南滑縣典史。陳玨的兒子陳天佑在明嘉靖十三年(一五三四年)考中舉人,嘉靖二十三年(一五四四年)考中進士,做了戶部主事,累官至陝西按察司副使。按察司是一省內掌管刑法和監察的衙門,長官叫作提刑按察使,副使是其下屬官員。陳天佑是陳氏家族的第一位進士。

陳秀的三子陳珙,字孟瑞,號南泉。他少小讀書,攻舉子業,但在考場上不得志,在其父陳秀去世後,就棄儒經營家業。陳珙生於明弘治三年(一四九〇年),卒於明嘉靖三十七年(一五五八年),終年六十九歲。他有三子,長子叫陳僑,次子叫陳修,三子叫陳信。

陳修,字宗慎,號柏山,是陳氏家族的第五世。因所居面對著西坪之柏山,故取以為別號。他年輕時有志於舉業,但屢次參加考試都不順利,便退而經營鼓鑄業。鼓鑄業是冶煉金屬、鑄造器械的行業。陳修有心計,善於治理家業,並且輕財好施。鄉親有急難來求他,他總要出錢出糧相助,從不推託。鄉親欠了他的債,如果無力償還,他就不要了,而且焚燒了債券。他雖然不再求取功名,但並不放棄讀書做官的理想,所以他對兒子的教育很嚴格,常常要兒子們以自己的堂兄陳天佑為榜樣。他說:「盍學汝伯父?汝父不足法也。」(陳廷敬:《陳氏家譜》)陳修生於明正德十三年(一五一八年),卒於萬曆六年(一五七八年),終年六十一歲。陳修有四子:長子陳三晉,恩貢,當了懷仁縣(今屬山西省)訓導,次子陳三樂,三子陳三接,四子陳三益。

陳三樂,字同倫,號育齋,為陳氏家族的第六世。陳三樂的名字出自《論語》:「益者三樂,……樂節禮樂,樂道人之善,樂多賢友。」陳三樂賦性嚴毅,倜儻不群,容儀端莊,行於途中,回首觀看者不絕。他為人溫和慈善,與之接近,有藹然可親之感。善於料理家事,經營農田,一手籌劃,使內外井井有條。家富有資財,樂善好施,在周濟別人急難之時,從來沒有吝嗇之意。陳三樂生於明嘉靖三十一年(一五五二年),卒於萬曆四十一年(一六一三年),終年六十二歲。配盧氏,郭峪鎮盧光耀之女。子四:長子陳經濟,次子陳經正,三子陳經訓,四子陳經典。女一:適白巷明吏部尚書王國光之孫王于召。王國光是明代著名的政治家,是張居正進行改革的得力助手,也是陽城明代官職最高的人。王氏家族是陽城白巷裡的大戶,方圓有名的官宦之家。陳三樂能和王國光的兒子攀親,成為兒女親家,可見當時陳氏家族的聲望已非同一般。

陳經濟,字伯常,號泰宇,為陳氏家族的第七世。他幼時攻讀制舉業,有壯志,但考場不利,終未能遂其心願。於是代父綜理家政,能襄成大事。其父去世,他悲傷過度,哀毀骨立。母盧氏在堂,早晚探視,必親必誠。先人所遺資產,全部平均分給諸弟,無一點私心。孝友傳家,成為鄉里效法的榜樣。鄉人之間發生糾紛,他首先辨別是非,然後三言兩語便可調解,無不心悅誠服。鄉人做了錯事,就怕受到陳經濟批評,所以鄉里人流傳著這樣一句話:「寧為刑罰所加,不為陳君所短。」(陳廷敬:《陳氏家譜》)意思是說,有了錯處,寧願接受官府的刑罰,也不願意讓陳經濟批評。

陳經濟生於明萬曆四年(一五七六年),卒於天啟六年(一六二六年),享年五十一歲。有三子:長子陳昌言,次子陳昌期,三子陳昌齊。是陳氏家族的第八世。陳昌期就是陳廷敬的父親。

從始祖陳靠、二世陳林、三世陳秀、四世陳珙、五世陳修、六世陳三樂、七世陳經濟,到八世陳昌言、陳昌期、陳昌齊弟兄三人,陳氏家族已經成為方圓百里的富戶巨族,到了非常興盛的階段,但他們的另一個目標還沒有真正實現,就是還沒有成為一個世宦之家。

第一章 家世春秋

先祖尋蹤

陳氏家族的先祖世居澤州永義都天戶里(今山西省晉城市澤州縣川底鄉)的半坡溝南。明朝洪武年間,由於「河北諸處,自兵後田多荒蕪,居民鮮少。山東、山西之民自入國朝,生齒日繁」(《明太祖實錄》卷一九三),所以朝廷於洪武二十一年(一三八八年)八月決定:「遷山凱撒、潞二州民之無田者,往彰德、真定、臨清、歸德、太康諸處閒曠之地,令自便置屯耕種,免其賦役三年,仍戶給鈔二十錠,以備農具。」洪武二十二年(一三八九年)十一月,又以「河南彰德、衛輝、歸德,山東臨清、東昌諸處土宜桑棗,民少而遺地...

推薦序

序 清、慎、勤:大清相國陳廷敬的為官之道

十七世紀後期,漸次走向大一統的清王朝,正在步入佳境。中國封建社會的最後一個盛世即將來臨,康熙皇帝的股肱大臣,康熙皇帝決策集團的重要成員,一代名相陳廷敬應運而出。

陳廷敬(一六三八年至一七一二年),字子端,號說岩,晚號午亭,卒諡文貞。出生於山西省陽城縣郭峪里,因籍隸澤州,故亦以「澤州」相稱。他是清代康熙年間卓越的政治家、理學家、文學家,是中國文化史上具有重大貢獻的學者。

陳廷敬於清順治十五年(一六五八年)考中進士,一直到康熙五十一年(一七一二年)逝於任上,為官長達五十四年之久。他的一生與康熙皇帝的文治武功、鴻猷偉業緊密相連。

陳廷敬起家翰苑,領袖詞林,由翰林院庶起士,歷任祕書院檢討、國子監司業、日講起居注官、詹事府詹事、內閣學士、經筵講官、翰林院掌院學士,以清妙絕倫的才華在朝臣中嶄露頭角。

康熙十七年(一六七八年),入值南書房,是陳廷敬宦途生涯的重要轉折。南書房是康熙皇帝的機密決策中心,入值南書房標誌著他成為清廷核心機構的一員。自此之後,其政治地位穩步上升,由禮部、吏部侍郎,管理京省錢法,到都察院左都御史、工部尚書、刑部尚書、戶部尚書、吏部尚書。

康熙四十一年(一七〇二年),陳廷敬奉命總理南書房事務,其政治影響力進一步提高。次年,他升任文淵閣大學士兼吏部尚書,成為名副其實的宰輔大臣。陳廷敬受康熙皇帝「非常之知遇,出入禁闥幾四十年」,與康熙皇帝這種密切的君臣關係,深刻影響著康熙朝的政治走向。

縱觀陳廷敬為官的歷程,始終奉行清、慎、勤的為官之道。所謂清,即清正廉潔;所謂慎,即謹慎敬業;所謂勤,即勤勉從政。陳廷敬身體力行,潔身率屬,堪稱封建社會的政治典範。他曾經兩次擔任戶部尚書,手握國家財政大權,卻能做到兩袖清風。史書記載他:「兩為大司農,處脂不染,清操肅然。」又說:「清廉雖不足以盡公,而略舉數端,已足媲美楊震、鄧攸無慚色矣。」他不僅潔身自好,而且特別注重教育家人後輩廉潔自律。「憑寄吾宗諸子姓,清貧耐得始求官」,是他留給子孫後代的鐵律。他告誡陳氏家族的子孫,如果能夠耐得清貧,方可求官;如果耐不得清貧,不可求官。耐得清貧,也是陳廷敬一生始終奉行的信條。

年輕的康熙皇帝英資天縱,勤奮好學,信用儒臣,勵精圖治,這樣的政治環境十分有利於陳廷敬實現自己「致君堯舜」的人生理想。陳廷敬以對皇帝的忠誠之心,竭力用儒家思想影響康熙皇帝,以期推行儒學治國的國策。他說,曾經仰慕宋臣趙普以半部《論語》輔佐君王,使其先明白「敬信節愛」的治國道理;願意效法朱子以《大學》四字進諫皇帝,使其先遵行「誠意正心」的修養功夫。他希望康熙皇帝「天德與王道同功,修己與治人兼至」,即希望康熙皇帝把儒家思想當作人君的最高準則,用儒家思想來修身、齊家、治國、平天下,成為堯舜那樣的聖君明王。而他自己則無論在進講、奏對或是理政、議政之時,都極盡翊贊之能力,使康熙皇帝能夠實現「濟世安民」之功,達到「二帝三王」之治。

政治腐敗是永恆的社會難題,並且直接關係著民心的向背和國家的安危。陳廷敬針對當時政治腐敗、貪汙成風的情況,向康熙皇帝上疏,強調指出:「貪廉者,治理之大關;奢儉者,貪廉之根柢。欲教以廉,當先使儉。」認為,貪汙還是廉潔,是治理國家的關鍵;奢侈還是儉樸,是決定貪廉的基礎。要使官員廉潔,應當先讓他們形成儉樸的作風。官員生活奢侈,互相競爭,「其始由於不儉,其繼至於不廉」,最容易形成貪得無厭的惡習。他請求朝廷對官員的衣冠、車馬、器用、婚喪之禮要有嚴格的限制,不得過侈,使他們逐漸養成節儉的習慣。

陳廷敬深刻指出:「上官廉,則吏自不敢為貪;上官不廉,則吏雖欲為廉而不可得。」一語中的,揭示出政治腐敗的根本所在。他還說:「為督撫者,既不以利欲動其心,然後能正身以董吏;吏既不復以曲事上官為心,然後能加意於民。」作為總督、巡撫,如果能夠對利益不動心,保持一身正氣,就能夠監督管理下級官吏。下級官吏不曲意逢迎上級官員,然後才能全心全意為百姓辦事。於是他進一步指出,總督、巡撫的政治作風,在國家清廉政治的建設中,有著至關重要的作用。陳廷敬不僅極力提倡清廉政治,而且對貪汙腐敗的現象深惡痛絕,懲治貪官汙吏不遺餘力。

陳廷敬長期充任經筵講官,他透過為康熙皇帝講解經書,堅持向康熙皇帝貫徹儒家的仁政思想和治國之道。在進講時,陳廷敬經常根據康熙皇帝的提問,針對當時的政事情況,闡發自己的政治見解。他向康熙皇帝奏對說:帝王應該具有宏大的器量,像天一樣無所不覆蓋,像地一樣無所不承載。要有為天下民眾建功謀利的公心,不可有為自己計功謀利的私心。應當「以至誠惻怛之心,為愛養斯民之政,初不計民之為我用也」。即要以真誠的同情憐憫之心,實行愛養百姓的政治,不去計較百姓是不是為自己所用。只有「聖君賢臣朝夕講求以實心行實政」,才能「膏澤下民」。他不論是反貪倡廉、整飭吏治,還是改革錢幣、賑濟災荒,都是站在國家和人民的立場上,務求利國利民。他向康熙皇帝說:「臣竊思國家之法,本以便民,苟有利於民,即於國無利,猶當行之。」換句話說,當國家利益和人民利益相衝突時,他主張國家利益服從人民利益。

孟子有「民貴君輕」之說,陳廷敬「利民」高於「利國」的思想,是儒家民本思想的精粹展現。他從利國愛民的思想出發,考慮國家的根本大計,頗具遠見卓識。他的愛民思想,對康熙皇帝逐漸成長為一位仁君產生了不可忽略的影響。他是一個正直敢言的官員,他的政治主張講求實際,不附和,不苟同,見解獨到,具體可行。史書譽之曰:「切中時弊,棘棘不苟同。」他的為政思想對於康熙皇帝廉潔吏治和康熙朝的大政方針都發揮了顯著的作用。

陳廷敬為人老成寬大,溫厚和平,寬裕汪洋,慧眼識人。清官陸隴其、邵嗣堯,詩人王士禛、查慎行,文學家汪琬、姜宸英,翰林史申義、周起渭,以及書法家林佶等人,都經過陳廷敬的推薦,方能名達天聽,出谷遷喬。史書評價說:「誠所謂文章報國,而得以人事君之道者矣。」

陳廷敬之所以能夠成為康熙皇帝最可信賴、最為倚重的大臣,靠的不是花言巧語。作為理學大臣,他主張用身言,不用舌言,注重躬行,不尚空談。在政治生涯中,他「不徇親黨,不阿友朋」,「慎守無過」。在當時滿朝官僚三五成群、互相交結的政治風氣下,展現出一種獨善其身的道德情操。他絕不呼朋引伴,植黨營私,從不參與互相傾軋的權力之爭。他以正直無私、光明磊落、老成謹慎的政治作風,被康熙皇帝譽為「恪慎清勤,始終一節」,達到了封建社會人臣的最高境界。

陳廷敬的詩文作品特色鮮明,獨樹一幟,是清代文學史上與王士禛、汪琬鼎足而三的文壇泰斗。他一生創作詩歌近三千首,各種體裁的文章一百五十餘篇,重要結集有《尊聞堂集鈔》八十卷、《午亭集》八十卷、《午亭文編》五十卷。康熙年間,中國社會又一次由動亂走向安定,由凋敝走向繁榮,面對朝氣蓬勃、風雷激盪的時代,陳廷敬以積極的態度、滿腔的熱忱,面對現實,形諸歌吟,藝術地再現了時代的風貌,唱出了時代的最強音。他的詩作中,對當時社會狀況的深沉關注及對民間疾苦的由衷同情,反映了一個正直詩人心繫國事民生的高尚情操。在他的筆下,紀行狀景之詩尤具特色,將大好河山寫得勃勃有生氣,令人無限神往。陳廷敬的散文恪守儒家「文以載道」的理念,敘事則要言不煩,不蔓不枝,聲情並茂,精彩淋漓;議論則酌古御今,無黨無偏,褒善貶惡,持論公允;抒情則溫柔醇厚,清正典麗,行雲流水,情真意切。不愧燕許大手筆,儼然醇儒名臣風範。

陳廷敬學問淵博,文采優長。他為朝廷主持了許多文化工程,編纂了許多大型典籍,充分展示了他在經學、史學、文學、小學等方面的精深造詣。陳廷敬所編纂的文化典籍,如《康熙字典》、《佩文韻府》、《皇清文穎》、《明史》、《大清一統志》等,在當時不僅加速了文化發展,促進了文化繁榮,而且推動了清王朝的漢化進程,為滿漢文化的交融發揮了重要作用。今天,這些文化典籍已經成為中華文化寶庫中的重要遺產,成為研究清代文化歷史不可或缺的重要資料。陳廷敬為中國的文化事業付出了他畢生的心血,為中華民族留下了寶貴的精神財富。

陳廷敬作為康熙皇帝的股肱大臣,備受康熙皇帝的信任和倚重,可謂君聖臣良,君臣相得。因而,陳廷敬以自己的全部精力,為康熙皇帝開創康乾盛世做出了巨大的貢獻。康熙皇帝是一位英明的皇帝,他所取得的成就並不只屬於他一個人,陳廷敬是康熙決策集團的重要成員,陳廷敬的成就是康熙皇帝成就中不可分割的組成部分。

陳廷敬清廉政治的思想、利國愛民的思想以及清、慎、勤的為官之道,對於當代仍然具有重要的現實意義和借鑑作用。學史崇德,見賢思齊,陳廷敬謹身自律、慎守無過的道德情操,正直無私、光明磊落的人格魅力,恪慎清勤、始終一節的政治作風,都值得今天的人們繼承和弘揚。

序 清、慎、勤:大清相國陳廷敬的為官之道

十七世紀後期,漸次走向大一統的清王朝,正在步入佳境。中國封建社會的最後一個盛世即將來臨,康熙皇帝的股肱大臣,康熙皇帝決策集團的重要成員,一代名相陳廷敬應運而出。

陳廷敬(一六三八年至一七一二年),字子端,號說岩,晚號午亭,卒諡文貞。出生於山西省陽城縣郭峪里,因籍隸澤州,故亦以「澤州」相稱。他是清代康熙年間卓越的政治家、理學家、文學家,是中國文化史上具有重大貢獻的學者。

陳廷敬於清順治十五年(一六五八年)考中進士,一直到康熙五十一年(一七一二年)逝於任上,...

目錄

序 清、慎、勤:大清相國陳廷敬的為官之道

第一章 家世春秋

先祖尋蹤

河山為囿

斗築可居

歸順大清

激流知止

第二章 簪纓巨族

石壁飛魚

桂宮聯捷

冠蓋如雲

百鶴來翔

天恩世德

義行善舉

第三章 輔弼良臣

文壇泰斗

奪席談經

理學宗師

敬賢修己

贊襄聖治

人望所歸

高文典冊

第四章 班聯懿範

一路清廉

三字箴言

宦海驚濤

涇渭分明

昇平相國

帝謂全人

午壁魂歸

第五章 翰林門第

棠棣花開

翰林迭出

詩律傳芳

閨閣雙秀

第六章 宰相家風

雅訓傳家

尊儒重道

耕讀並舉

積德行善

清正廉潔

參考文獻

附錄一 陳廷敬年表

附錄二 陳廷敬傳

序 清、慎、勤:大清相國陳廷敬的為官之道

第一章 家世春秋

先祖尋蹤

河山為囿

斗築可居

歸順大清

激流知止

第二章 簪纓巨族

石壁飛魚

桂宮聯捷

冠蓋如雲

百鶴來翔

天恩世德

義行善舉

第三章 輔弼良臣

文壇泰斗

奪席談經

理學宗師

敬賢修己

贊襄聖治

人望所歸

高文典冊

第四章 班聯懿範

一路清廉

三字箴言

宦海驚濤

涇渭分明

昇平相國

帝謂全人

午壁魂歸

第五章 翰林門第

棠棣花開

翰林迭出

詩律傳芳

閨閣雙秀

第六章 宰相家風

雅訓傳家

尊儒重道

...

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹