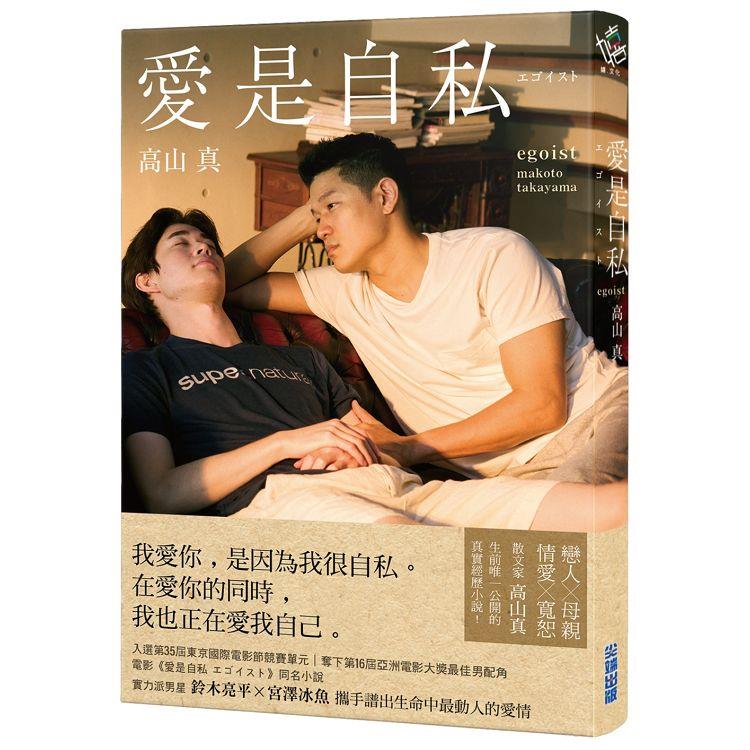

【《愛是自私》同名電影設計書衣,同名電影由「天馬行空」代理發行】

我愛你,是因為我很自私。

在愛你的同時,我也正在愛我自己。

戀人與母親,愛與寬恕

散文家高山真,生前唯一公開的真實經歷小說

*

入選

第35屆東京國際電影節競賽單元

第48屆報知電影獎作品、導演、最佳男主角、最佳男配角

奪下

第15屆TAMA電影獎最佳男主角

第45屆橫濱電影節最佳男主角

第36屆日刊體育電影大獎最佳男主角、石原裕次郎獎

第78屆每日電影競賽最佳男主角、最佳男配角

第16屆亞洲電影大獎最佳男配角

《愛是自私 エゴイスト》同名原著小說

實力派男星 鈴木亮平 × 宮澤冰魚

攜手譜出生命中最動人的愛情

*

我沒有戀愛的才能,更不懂得什麼是愛。

所以,我會出錢。為了讓龍太成為自己的東西——

齊藤浩輔從小便和他人不同。

他十四歲喪母,天生的性別氣質也異於他人,長期的霸凌和失去母親的痛苦,讓他最終決定要逃離家鄉重新生活,所以他來到繁華的東京,成為事業有成但心中無根的人。

直到他認識了大學生中村龍太,才聽到自己重新呼吸的聲音。

龍太帥氣、認真,為了病弱的母親努力工作,甚至不惜成為性工作者,而深深為他著迷的浩輔,成了他唯一的客人,更認識了龍太的母親,逐漸填補自己過去的空缺。

但在浩輔覺得人生已然滿足的前一刻,龍太倒下了——

作者簡介:

高山真

東京外國語大學外國語學院法文系畢業後,於出版社任職編輯的同時,亦以散文作家的身分活躍於文壇。著有《恋愛がらみ。不器用スパイラルからの脱出法、教えちゃうわ》(小學館出版)、《羽生結弦は助走をしない 誰も書かなかったフィギュアの世界》(集英社出版)、《愛は毒か 毒が愛か》(講談社出版)等書。二〇二〇年歿。

譯者簡介:

許子昭

輔大日文系畢業,現為兼職日中譯者。譯有《邪教之子》、《致親愛的你》。

聯絡信箱:srimsk09@gmail.com

各界推薦

名人推薦:

「本來是因為喜歡的演員出現在封面才會想要買的,也想說被小說內容吸引,想要讀讀看所以就買了。雖然作者高山真過世的消息讓人非常惋惜,但這是一本讓心非常溫暖,也會讓人開始思考很多事情的作品。我覺得能在書店遇到這本書真的太好了,非常感謝。」(30多歲 男性)

「在故事確定翻拍成電影後,我想著絕對要在看電影之前先讀讀看原作,於是在書店訂購了這本書。這是最一開始接觸本書的契機。閱讀的途中,我流了好幾次眼淚。我的母親也在我24歲的時候因為肝癌過世了,母親與病魔抗爭的那三個月,我因為工作的關係無法好好照顧她,沒能盡情與她說到話,時間就這麼一眨眼地過了。所以我總是在她的牌位前面雙手合十,對她說著『對不起』。看完故事之後,我覺得在主角的『愛情』面前,即使是同為男性的人,也無須感到任何羞恥、無須遮掩,它就是一部如此自然而沁入人心的故事。真的非常感謝高山真先生,我二月的時候絕對會去電影院觀賞這部作品的。」(60多歲 女性)

「或許有點冒犯,但我非常羨慕作品中龍太的母親。我的母親在我三歲的時候,抱著還在喝奶的弟弟離了婚,回老家去照顧她的父母了。在我工作後可以盡孝道的時候母親因為憂鬱症纏身,最後以自我了結的形式終止了自己57年的人生。而現在,我已經57歲了,有一名高中即將畢業的女兒,還遠遠不是可以死的時候。自己無法向母親盡到的孝行,浩輔先生辦到了,讓我覺得很開心。」(50多歲 女性)

「因為喜歡看電影,在確認最新的電影資訊時,知道了這部《愛是自私》。得知電影是從小說原著改編之後,想著要先讀過原著再去看電影便決定買下了這本書。」(20多歲 女性)

「從演員鈴木亮平的Twitter看到了消息,想在觀賞電影前先看原作的我買了這本書。有買下它真的太好了,這是一本讓人想永遠珍藏著、,重複一讀再讀的書。」(30多歲 女性)

「哭了好久好久。胸口感覺滿溢著什麼。這本書讓我思考了很多,關於人與人的羈絆、愛或是自私等等。尤其是書裡那句『不管是愛或者是溫柔又或者是情意,我總是晚一步才感受到。』讓我印象非常深刻,能讀到這本書實在太好了。」(30多歲 女性)

名人推薦:「本來是因為喜歡的演員出現在封面才會想要買的,也想說被小說內容吸引,想要讀讀看所以就買了。雖然作者高山真過世的消息讓人非常惋惜,但這是一本讓心非常溫暖,也會讓人開始思考很多事情的作品。我覺得能在書店遇到這本書真的太好了,非常感謝。」(30多歲 男性)

「在故事確定翻拍成電影後,我想著絕對要在看電影之前先讀讀看原作,於是在書店訂購了這本書。這是最一開始接觸本書的契機。閱讀的途中,我流了好幾次眼淚。我的母親也在我24歲的時候因為肝癌過世了,母親與病魔抗爭的那三個月,我因為工作的關係無法好好照...

章節試閱

僅僅是為了回到故鄉,我就特地買了昂貴的衣服。至今我依然深信,所有想讓留在鄉下的同學們嫉妒得咬牙切齒的人,大家做的都是同一件事。能以日常便服返鄉的話,代表那個人其實不離開故鄉也行。

襯衫的胸口與牛仔褲的後口袋……唯有在這些最常被人留意的地方繡上品牌商標與金屬牌的服飾,才會被我穿在身上。如此厚臉皮的打扮,若是穿去和東京的友人赴約,登時便會成為他人揶揄的笑料;可若是在一小時只發兩班車的地方性單線鐵路上以這身打扮巧遇中、小學時代的同學,笑料頓時就會成為我的盔甲,服裝的意義於焉改變。

自東京搭乘新幹線三個多小時,而後在只有「回聲號」會停靠的車站下車,轉乘JR在來線(註二)後抵達第五個車站,接著再搭上一班地方鐵路,隨著行進的車身搖晃十分多鐘後,就會抵達我老家所在的城鎮。一到假日便充滿以車代步的人們,儘管是在這種鄉下的電車上,平日傍晚也能遇到兩、三張認識的面孔。從我二十七歲的冬天,一次偶然於平日傍晚返鄉時注意到這件事以來,我就總是期待著與他們不期而遇。

暑意持續的八月下旬,一下JR奔上地方鐵路的車廂,隔著中央走道的右前方,正好就坐了一個被我私下叫做「豬玀一號」的男同學。自二十七歲那年以來,這是我們第二次在這輛電車中巧遇。我裝作顧慮兩側乘客的樣子,將壓印了商標的波士頓包放到地板上,一副無所謂的模樣。男同學注意到我,立刻對著縫在我T恤胸口的品牌金屬牌與腳邊的波士頓包來回打量,那眼神簡直要在上面開出洞來。我以側臉承受那道視線,拚命壓抑住想竊笑的衝動,目光始終停佇在翻開的文庫本上。

電車行駛到站。我將車票塞進駕駛座後方設置的集票箱並走下電車。原本配有站務員的剪票口早在十幾年前廢止。踏上沒有屋頂且四處龜裂的月臺,便能見到鐵軌兩側的雜草因為無人修整而生長到成人的腰際,受到地面蒸騰而上的熱氣與黏人的風的雙重吹拂,雜草隨之搖曳。大海的氣息從一公里遠的地方捎至此處。這座小鎮上幾乎沒有高於兩層樓的建築物。蕭條的魚市裡疊放的漁獲箱子的氣味,以及潮水中夾雜的鐵鏽味,在鑽過雨幕般密密麻麻的蟬鳴後黏糊糊地發酵,化為一股遠比市場上聞到的更加令人窒息的惡臭。

男同學始終臉色僵硬,沒有看向我便走下電車,我走在晚他幾步的後方。對方同樣身穿便服,從事的大概是須要在職場換上工作服的工作吧,過大的T恤衣領處已然拉長變形,腳上那雙運動鞋被穿得破破爛爛,鞋跟的外緣嚴重磨損,即使盡全力用善意來看待也毫無性感可言。我的嘴角克制不住地上揚。到了這個年紀,總算能在這個鄉下地方笑出來了。

我羨慕那些可以發自內心高興地談論十幾歲回憶的人的時期已經結束。正因為沒有能夠笑著講述的過去,我才得以離開這個鄉下小鎮。

無論在托兒所或者學校,我總是被叫「人妖」、「娘娘腔」。為什麼大家非要這樣叫我不可?自從小四暑假在社團的對外比賽上,被隔壁鎮學校的六年級生攫獲目光以後,我的那種想法便轉為「不管被說了什麼都不能承認。奇怪的不是那些人,而是我」。這個連自己都未曾察覺到的祕密,早在許久以前就被那些人嗅出來了。

上中學後,那些人霸凌我的花樣越來越多。早上本該擺在鞋櫃裡的室內鞋老是會被扔進垃圾桶裡,就像是要故意做給我看似的。就算難得看到鞋子待在原位,但凡往鞋子裡一看,就會發現裡面被人用雙面膠黏了一排排的圖釘。去到教室後,找不到課桌椅才是常態。老師貼在美術室裡的學生畫作約有十來張,其中唯獨我的作品被亂塗成了面目全非的樣子。

我從沒想過要向老師求助。期末時,美術老師撤下畫作發還給學生,那幅被畫滿塗鴉的畫也被比照辦理。而那個人只是困擾地笑一笑,將畫還給我時什麼也沒表示。

有次下課我站起來打算去洗手間。靠近教室門邊的位置坐了三個女生面對面一起看漫畫,我的眼角餘光瞄到了漫畫的內容,主角喜歡上異性的雀躍心情被描繪成各式各樣的花朵。小學四年級時候的記憶頓時復甦。我無法對學校的任何人產生當時的那種心情。但是,倘若我不小心動了心,在尚未告訴任何人以前就被察覺到的話,在我身邊綻放出的肯定不會是花香,而是肉類腐敗的臭氣吧。

我還什麼都沒坦白,就已不被當作人來看待。萬一被知道以後,指不定就連作為一介生物存在的資格都會被剝奪。

中學二年級暑假的最後一天,只要把教科書和作業放進書包裡就能準備好迎接隔天的到來,我卻怎麼也做不到。陡然間,我冒出一個想法:已經可以了吧。我可以趁現在主動選擇去死,我想憑藉自己的意志,結束這一切。

颱風快來的時候,我去過海邊。最終海浪撞上防波堤,我只得到從頭澆灌而下的破碎浪花。放學走鐵軌回家成了我每天的慣例,然而每回電車鳴笛駛近,我就忍不住躲向軌道兩側。每天夜裡,我都嘗試將刀子抵在手腕上。明知道不縱切出深深的傷口就沒有意義,可我就是怎麼也下不了手。流出的淚水是血絲滲出的好幾倍,窗外總在這種時候迎來天明。我祈求著可以去到下一世,但最先背叛這個願望的卻是我自己。

和我對於自己的絕望相比,我對周遭所感受到的絕望其實不過爾爾。等到換季的時候,我已能將學校裡的一切遭遇看作毛玻璃的另一側所發生的事。上課時,我曉得老師說了些什麼,但是無法理解他正在說什麼。體內的所有力氣流失殆盡。只要如此老實待著便行。當其他人開始準備回家,自己也準備回家就可以了。一旦可以渾然不覺地度過一整天,就不會把精力浪費在無關緊要的事情上面。為了可以確實地死去,好好儲存精力吧。我考慮的只剩下這件事。

接下來的半年裡真的很輕鬆。直到母親因為癌症逝世為止。

母親在這八年間,反覆不停地住院、出院。那已成為了再自然不過的日常,而我不知是出於無知,抑或不願去承認,所以才從來沒想過即使是理所當然的事,也必然有結束的一天。起初看病的醫院只須父親開車半小時便可抵達,後來轉到了車程將近兩小時的大醫院。過去不曾見過的那些插在她鼻子裡的透明管子,或者吊在床邊厚厚一包的塑膠尿袋,如今隨著探病的次數逐漸增加,這一切我都看在眼裡,可唯獨「母親會死」這件事,直到她的遺體被送回家裡以前,我都視而不見。

母親於平日深夜裡與世長辭,我沒能見到她的最後一面。那時住附近的叔叔、阿姨們聚到一起,迎接我的父母回來。母親躺臥在房內的榻榻米上,父親坐在枕邊,眾人圍著他們淚流滿面。不知是誰想要誦經,一打開讀經桌的抽屜,才發現裡面有封母親寫的信。大概是在住院前留下來的吧。

「發生這種事教人好不甘心,好難過。對不起。真的很抱歉。謝謝。浩輔就拜託你了。」

其中一位阿姨頓時嚎啕大哭起來。父親也用雙手捂住臉,發出嗚咽的哭聲。那是我頭一次看到父親哭的樣子。小學時出現過好幾次的對話在腦子裡不停地打轉,我連要擦乾鼻水與眼淚都忘了。

「在我們小浩長大娶老婆以前,媽媽都要健健康康地活著才可以呢。」

「嗯。我以後要當醫生喔。我要治好媽媽妳的病,讓妳活得長長久久的。」

「真的呀?媽媽好高興唷。」

當時我是真心地那麼想,想著要治好媽媽。結果到頭來,我絲毫沒有察覺母親即將離開人世,甚至她已對此有所覺悟。我在這一年裡,什麼也沒看見。除了自己的事以外,沒有一件事被我看在眼裡。

請完一週的喪假後我回到了學校。室內鞋沒被弄髒,課桌椅也還在原本的地方。難道是班導向同學轉達了我家的情形,所以那些傢伙們多少也收斂了點兒嗎?我既沒有鬆口氣的感覺,亦沒有開心的情緒湧上心頭,只覺得那面毛玻璃變得越發厚重。

班會時間,班上每個同學收到了一本以奠儀回禮的名義發下的筆記本。我想應該是父親請班導做的。就在全部人都拿到筆記本的時候,那個在小學第一個叫我「娘娘腔」的傢伙,開口和隔壁的男同學譏笑著說道:

「這是怎樣,怎麼不是給點心?蠢斃了。」

「只不過死了一個老太婆就這麼小題大作,對吧。」

那兩人繼續說,但我已經聽不下去了。太陽穴附近傳來像是飛機飛過的金屬音。肚子裡有某種東西在沸騰,擴散到四肢百骸,身體的每一處都快要炸裂開來。我死命壓下想大吼大叫的衝動,差點沒把臼齒咬碎掉。即使如此,我也沒能踹飛桌子撲過去。這些傢伙明明在嘲笑我的母親,我卻連衝過去揍他們一頓都做不到!

緊緊攥在桌子上的拳頭已變得蒼白。媽,對不起。真的很抱歉。抱歉讓妳有我這種沒出息的兒子。要力氣或勇氣我都沒有,實在很對不起。作為交換,我不會再想著要去死了。誰要因為這些傢伙去死,就算是開玩笑我也絕對不要!儘管已經無法治好妳的病,可是十年以後,二十年以後,我一定會在這些傢伙們不知道的世界裡好好地活下去!

第一堂課開始上課。這半年來的狀態彷彿不曾發生過一般,我能夠消化老師所說的內容了。我可不能和那些傢伙上同一間高中。不能和這些傢伙活在同個空間裡。我沒有任何理由須要對這些豬一樣的傢伙們提心吊膽地活下去。想到這些的瞬間,集中精神變得易如反掌。

我思忖著,這麼簡單的事,為什麼以前沒有發現?既然想要重生,就非死一次不可。母親逝世後,「想要死掉」的我的某個部分也跟著死了。從那以後,學校發生的一切開始變得微不足道。區區的豬玀們做了些什麼,豈會擾亂我的心情。況且,凡事不都是互相的嗎。哪怕是豬也會有自己的好惡吧。這只不過是我與豬玀們的行事方式、表現厭惡的方式不同罷了──。我竟然到現在才理解這麼簡單的道理。

極少數的情況下,他們會躲在校舍的陰暗角落裡揍我。只有這種時候,我會去向老師報告。面對只會驚慌失措的老師,我在內心裡發牢騷。

「想當養豬人的是你吧。這也算在你薪水分內的工作不是嗎。」

高中我選了本地升學率最好的學校就讀。再也不用見到那些傢伙們了。基於「鄉下沒有學法文的人能從事的工作」的理由,大學我選擇進入法文系,去到東京讀書。就讀大學四年的期間,一想到東京其實和鄉下一個樣,就覺得將來去法國算了。反正只要不是在「這裡」,去到哪裡都好。

開始工作後的第五個冬天,回老家搭乘地方鐵路的時候,偶然遇到了以前母親過世時譏笑的兩隻豬玀的其中一隻。頃刻間,我僵立在原地,不過搶先別開視線的卻是對方。當時我穿在身上的皮革大衣、牛仔褲、拿在手上的波士頓包,放到現在早就退了流行,但我還未扔掉它們。我想把保存了當時感受的物品全部留下來。直到下電車以前,豬玀一號始終在相隔一段距離的座位上,用他略顯骯髒的羽絨外套遮掩自己那個老舊的提包,期間時不時往我這裡偷瞄。我在那時候第一次意識到,十四歲時許下的願望成真了。從那次之後,服裝便成為我的盔甲。

今天,這個與我二度重逢的豬玀一號剛從三十多年來未經人整修的車站走出去,踏上T字路口後拔腿就朝與我家相反的方向快步離開。站前的主要幹道勉強能容納兩輛車交錯,路上鮮有人影。我彎過好幾條小巷子,抵達家門時,父親已結束工作回到家中。正在看電視的父親轉過頭來。

「喔,回來啦。」

「我回來了。你今天回來得很早耶。」

「嗯。對了,大概三天前吧,你中學的同學寄來同學會的邀請明信片喔。」

「那我先收著。等回東京再回信。」

「喔。」

以前有一次,我從父親手上接過同學會的明信片,看都不看一眼上面的字,便逕自扔到垃圾桶裡。當時父親對著我大呼小叫:不准這麼怠慢朋友!

我沒告訴父親被霸凌的事,往後也有沒說出來的打算。父親一直生活在這塊土地上,在這裡擁有工作與朋友,晚飯小酌時總要嚷嚷「這裡是個好地方」、「搞不懂去東京生活的傢伙在想什麼」,讓他得知自己的孩子曾在「好地方」被欺負過就太殘酷了。父親三十二歲時面臨母親病倒,四十歲時經歷死別,沒有必要再讓他承受更多的重擔。對我而言,正因為沒和父親住在一起,所以才能好好相處。

自那次惹父親發怒以來,我便改將這類信件帶回東京用碎紙機銷毀。當然,我一次也沒回過信。

「我先到媽的佛壇上香,等等就去準備晚飯。」

「喔。」

洗完手後我坐到佛壇前。只要打開讀經桌,總能發現每次回來,那封信擺的位置都有些微的不同。父親多半也將信反覆地讀了又讀吧。

我點亮蠟燭,將線香前緣送入火燭點燃,而後立於香爐之中。雙掌合十之際,我在腦袋裡與母親說話,以此代替早已忘得一乾二淨的經文。我所說的總是同一套內容。

工作還算順利。朋友也交到了幾個。當年在教室裡發的誓如今實現了──。

接著最後,我會喃喃道出口。

「對不起。對不起──」

事到如今,我完全不認為身為男同性戀是件壞事。不管被誰說了什麼,我都會冷笑著擊垮他。然而,在母親面前,我總是反覆說出「對不起」。

母親說過要努力活到我結婚的時候。我回答自己想治好她的病,偷偷地以此迴避話題。在母親死後,我只做出活下去的選擇。為了結婚或者生孩子那種辦不到的事而煩惱未免愚蠢,我一直是這麼想的。除此之外,難道我還能做些什麼嗎。

我沒有組成家庭。母親曾對我有過期望,父親恐怕到現在也還抱有期待,而我違逆了這一切。

僅僅是為了回到故鄉,我就特地買了昂貴的衣服。至今我依然深信,所有想讓留在鄉下的同學們嫉妒得咬牙切齒的人,大家做的都是同一件事。能以日常便服返鄉的話,代表那個人其實不離開故鄉也行。

襯衫的胸口與牛仔褲的後口袋……唯有在這些最常被人留意的地方繡上品牌商標與金屬牌的服飾,才會被我穿在身上。如此厚臉皮的打扮,若是穿去和東京的友人赴約,登時便會成為他人揶揄的笑料;可若是在一小時只發兩班車的地方性單線鐵路上以這身打扮巧遇中、小學時代的同學,笑料頓時就會成為我的盔甲,服裝的意義於焉改變。

自東京搭乘新幹線三個...

共

共