他將自己的經歷稱之為「荊棘人生」,意謂自己生活道路之崎嶇多險,一路走來殊為不易。

他這一生不僅故事多多,而且平凡中有不平凡,當他把自己個人經歷與歷史進程融為一體時,死水微瀾也曾凸現驚濤駭浪。他是記者出身,文筆上佳,會講故事,大事小事,經他娓娓道來,皆清新可讀,引人入勝。像每一個經歷豐富的老年人一樣,他的人生況味,就像一壇陳年佳釀,是值得人們細細品賞的,哪怕是那些隨手寫下的瑣碎記憶,其間也體現著某個特定時代的特徵,對於今天的讀者,已成為一種歷史的認知。他是文人,平日裡以文會友,與一大批文友結緣,有些還是忘年交。他在書中幾乎是隨口講出的一些自己與沈從文、蕭乾、劉開渠、黃永玉、錢紹武、李煥民等作家、藝術家交往的故事,便不能不令讀者對他刮目相看。

奇異恩典 追思無限

作者高魯冀回想起他的人生路上,真可謂曲折不斷、艱險重重,他說:

我1980年來美,不幸七年多才拿到綠卡,又過了七年才取得公民資格,期間所遇困難,真是一言難盡,前後經歷了十五年,夫妻分居了十二年。一位朋友說,你已經大大超過王寶釧了!

……

我六十歲時回國,在天津,被人稱為「老大爺」,使我犯了琢磨,我有那麼老嗎?回家問妹妹,她說:「是該叫老大爺了,都六十了!」一語驚醒麼夢中人,我都六十了!「人生七十古來稀」,雖說現在科學昌明,醫學進步,人活到七老八十並不稀奇,但即使活到一百歲,現在也進入了倒計時,活一天,少一天了。

這麼一想,我立即陷入了恐慌,幹什麼都打不起精神來,總想著自己的「大限」。家人們為我祝六十大壽,我強顏歡笑,實際上心中在滴血。我一生就這麼交待了?人活著何其無奈!「蹉跎歲月」,「行屍走肉」,此等成語形容我當時的光景,當不為過。幹什麼都沒精神,什麼都不想幹。只是思索一個問題:我的一生是何等的一生,難道就此了斷?

想想1986年種種打擊接踵而至,都未能壓跨我,靠著信仰,我又活過來。今天,信主已十五年,我讀經禱告,求神給我答案。神是信實的,祂給了我答案。「出埃及記」記載,摩西八十歲時,為神所呼召,那時他已牧羊四十年,終日與羊為伍,不大會說話了。神對他說 :「我必賜你口才,指教你所當說的話。」(《出埃及記》4:12)。摩西年已八十,尚能為神所用,因為神若用你,必賜你能力。我只不過六十,離八十還有二十年呢!而且我的家庭醫生,也是虔誠的基督徒,他贈我二字:「服老」。 想通這個道理,我又活了過來。

| FindBook |

|

有 1 項符合

高魯冀的圖書 |

|

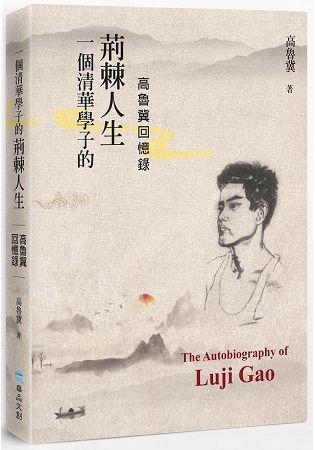

$ 356 ~ 405 | 一個清華學子的荊棘人生: 高魯冀回憶錄

作者:高魯冀 出版社:華品文創出版股份有限公司 出版日期:2018-11-01  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:一個清華學子的荊棘人生:高魯冀回憶錄

內容簡介

作者介紹

作者簡介

高魯冀

1941年5月18日,於天津市出生,1959年考入清華大學土木系。1966-1976曾歷經文化大革命;人生有了不同的生命體驗與省思。1969年2月與丁蕾萍結婚。1979年一1980年重返清華大學攻讀研究生。1980年4月隻身赴美,曾擔任《美國時代報》、香港《文匯報》特約記者,後又任《文匯報》駐美特派員。曾因報導 「胡娜事件幕後人物 」和「江南事件」聲名大噪 。1991年9月其妻偕二女全家赴美相聚。1990-2008於CSM聖馬刁大學教中文。2001-2004去神學院讀書,獲教牧學碩士學位。2005年7月16日,被「中華聖經公會」按立作了牧師。2015年8月19日其愛妻告別人世。2017年獲《世界名人錄》頒發終生成就獎。畢生專研美術、音樂、古董與書畫鑒定,與畫家黃永玉及幾十位中美文化名人交誼甚篤。人生回憶錄精采,曲折且奇蹟不斷,終因信仰基督,生命有了改變,找回內心的平安與喜樂。

高魯冀

1941年5月18日,於天津市出生,1959年考入清華大學土木系。1966-1976曾歷經文化大革命;人生有了不同的生命體驗與省思。1969年2月與丁蕾萍結婚。1979年一1980年重返清華大學攻讀研究生。1980年4月隻身赴美,曾擔任《美國時代報》、香港《文匯報》特約記者,後又任《文匯報》駐美特派員。曾因報導 「胡娜事件幕後人物 」和「江南事件」聲名大噪 。1991年9月其妻偕二女全家赴美相聚。1990-2008於CSM聖馬刁大學教中文。2001-2004去神學院讀書,獲教牧學碩士學位。2005年7月16日,被「中華聖經公會」按立作了牧師。2015年8月19日其愛妻告別人世。2017年獲《世界名人錄》頒發終生成就獎。畢生專研美術、音樂、古董與書畫鑒定,與畫家黃永玉及幾十位中美文化名人交誼甚篤。人生回憶錄精采,曲折且奇蹟不斷,終因信仰基督,生命有了改變,找回內心的平安與喜樂。

目錄

歷史機遇中的人生傳奇

──《一個清華學子的荊棘人生》序 李 昕

第一章 童年憶往

瑣事

母親

父親

三姨

解放

小學

第二章 中學時代

一中

煉鋼

美術

高考

第三章 大學生涯

入學

軍樂隊

困難時期

清河跳井

雜事一束

包頭實習

畢業分配

第四章 步入社會

四清

造反有理

保佛派

被抄家

回校鬧革命

第五章 建造毛主席塑像

清華大學毛主席塑像緣起

鬥爭王光美

毛主席塑像落成

第六章 韶山毛主席塑像

奔赴韶山

去京求助

塑像停工

恢復施工

華山之旅

鎏金傳奇

塑像落成

肇慶之行

第七章 敬修寶像

區委報告

戀愛結婚

秦城監獄

邁開雙腳

調人記

修整塑像

第八章 鑽研進修

兩個女兒

下放勞動

下放農村

運磚記

小白鞋

一件懸案

第九章 重新出發

參觀大寨

1976禍亂交興

毛主席紀念堂

蕭乾先生建議

研究生生涯

第十章 準備去新大陸美國

找到三姨

劉開渠先生

沈從文先生

黃永玉先生

錢紹武先生

蕭乾先生

李煥民先生

汪國渝先生

納子先生

王秉復先生

劉小芩先生

出發

第十一章 自由國度的新人

自由國度 失去自由

應徵編輯 飛到西岸

中國城內 暫時安身

神父家中 一住兩年

金東公司 當總經理

第十二章 記者生涯

江南風雲寫作說明

初識

文友

《蔣經國傳》的風波

高朋滿座

江南小語

〈調人記〉之風波

吳國楨傳

江南被殺

追悼會前後

蓋棺論不定

破案

石破天驚

備受困擾

急轉直下

買錄音帶

六十分鐘

抹黑戰術

紀念江南

江南事件委員會

大審竹聯幫

江南風雲

第十三章 一九八六年

一葉孤舟

渾渾噩噩

宣傳工作

斷線風箏

袁捷出場

大禍臨頭

晴天霹靂

收之桑榆

永生之路

奇異恩典

第十四章 家庭團聚

首次回國

二次回國

博物館工作

八九 六‧四

于長城先生永垂不朽

在紐約幫王己千先生做事

闔家團聚

「房事」風波

第十五章 奔走天路

教授中文

吾師吾友曹仲英

初識吾師 一見如故

對齊白石 推崇備至

守護發揚 中國文化

滿腹經綸 目光精準

篳路藍縷 兼容並蓄

堅持正道 循循善誘

取之有道 用之有道

報業生涯

各種職業 均有體驗

成為公民

念神學 作牧師

復旦大學 開研討會

全家十口 幸福家庭

第十六章 愛妻驟逝

發現患癌

與癌抗爭

癌症死因

信仰堅定

百花爭豔

病中旅行

臨終關懷

向神呼求

緊急送醫

一週生命

奇異恩典

追思無限

神蹟不斷

──《一個清華學子的荊棘人生》序 李 昕

第一章 童年憶往

瑣事

母親

父親

三姨

解放

小學

第二章 中學時代

一中

煉鋼

美術

高考

第三章 大學生涯

入學

軍樂隊

困難時期

清河跳井

雜事一束

包頭實習

畢業分配

第四章 步入社會

四清

造反有理

保佛派

被抄家

回校鬧革命

第五章 建造毛主席塑像

清華大學毛主席塑像緣起

鬥爭王光美

毛主席塑像落成

第六章 韶山毛主席塑像

奔赴韶山

去京求助

塑像停工

恢復施工

華山之旅

鎏金傳奇

塑像落成

肇慶之行

第七章 敬修寶像

區委報告

戀愛結婚

秦城監獄

邁開雙腳

調人記

修整塑像

第八章 鑽研進修

兩個女兒

下放勞動

下放農村

運磚記

小白鞋

一件懸案

第九章 重新出發

參觀大寨

1976禍亂交興

毛主席紀念堂

蕭乾先生建議

研究生生涯

第十章 準備去新大陸美國

找到三姨

劉開渠先生

沈從文先生

黃永玉先生

錢紹武先生

蕭乾先生

李煥民先生

汪國渝先生

納子先生

王秉復先生

劉小芩先生

出發

第十一章 自由國度的新人

自由國度 失去自由

應徵編輯 飛到西岸

中國城內 暫時安身

神父家中 一住兩年

金東公司 當總經理

第十二章 記者生涯

江南風雲寫作說明

初識

文友

《蔣經國傳》的風波

高朋滿座

江南小語

〈調人記〉之風波

吳國楨傳

江南被殺

追悼會前後

蓋棺論不定

破案

石破天驚

備受困擾

急轉直下

買錄音帶

六十分鐘

抹黑戰術

紀念江南

江南事件委員會

大審竹聯幫

江南風雲

第十三章 一九八六年

一葉孤舟

渾渾噩噩

宣傳工作

斷線風箏

袁捷出場

大禍臨頭

晴天霹靂

收之桑榆

永生之路

奇異恩典

第十四章 家庭團聚

首次回國

二次回國

博物館工作

八九 六‧四

于長城先生永垂不朽

在紐約幫王己千先生做事

闔家團聚

「房事」風波

第十五章 奔走天路

教授中文

吾師吾友曹仲英

初識吾師 一見如故

對齊白石 推崇備至

守護發揚 中國文化

滿腹經綸 目光精準

篳路藍縷 兼容並蓄

堅持正道 循循善誘

取之有道 用之有道

報業生涯

各種職業 均有體驗

成為公民

念神學 作牧師

復旦大學 開研討會

全家十口 幸福家庭

第十六章 愛妻驟逝

發現患癌

與癌抗爭

癌症死因

信仰堅定

百花爭豔

病中旅行

臨終關懷

向神呼求

緊急送醫

一週生命

奇異恩典

追思無限

神蹟不斷

序

序

歷史機遇中的人生傳奇

李昕(原香港三聯及北京三聯總編輯)

高魯冀先生的回憶錄終於出版了。

這是我曾經抱著極大熱情參與策劃和編輯的書。

那還是七八年前,我在北京三聯書店任職,經人介紹,魯冀先生約我面談。就在三聯樓下的雕刻時光咖啡館,我初次見到這位風度儒雅、帶著一股濃濃的知識份子氣息的作者。他就著一壺伯爵紅茶,與我侃侃而談,講述自己平凡但又頗為傳奇的一生。我好奇地傾聽,時時被他的故事吸引、感動和震撼。大約兩個小時,我被他迷住了。我說,你的人生這麼精彩,為什麼不寫回憶錄呢?他說以前零星地寫過一些,也曾經出版過兩本隨筆集,但是總覺得自己不是名人,不曾動過寫回憶錄的念頭。於是我勸他說,你的人生經歷中有些重要的事實和史料,是值得挖掘和總結的。不光是為了對自己負責,而且,將這些真實的故事留下來,留給社會,留給後人,留給歷史,本身也是我們對於這個時代的一份責任。他接受了我的建議,於是就有了這本書。

魯冀先生的經歷,大體上分為前後兩段。早年在國內求學,「文革」前畢業於清華大學土建系,「文革」後又重回清華,獲得建築學碩士學位,成為土木建築領域的專業人士。八十年代初期,在一個偶然的機會中他移居美國,轉而變成了一位專業記者。晚年,在經歷了若干人生變故之後,他皈依基督,在美國成為一位牧師。他將自己的經歷稱之為「荊棘人生」,意謂自己生活道路之崎嶇多險,一路走來殊為不易。誠然,就像他自己記述的那樣,他這一生不僅故事多多,而且平凡中有不平凡,當他把自己個人經歷與歷史進程融為一體時,死水微瀾也曾凸現驚濤駭浪。他是記者出身,文筆上佳,會講故事,大事小事,經他娓娓道來,皆清新可讀,引人入勝。像每一個經歷豐富的老年人一樣,他的人生況味,就像一壇陳年佳釀,是值得人們細細品賞的,哪怕是那些隨手寫下的瑣碎記憶,其間也體現著某個特定時代的特徵,對於今天的讀者,已成為一種歷史的認知。他是文人,平日裡以文會友,與一大批文友結緣,有些還是忘年交。他在書中幾乎是隨口講出的一些自己與沈從文、蕭乾、劉開渠、黃永玉、錢紹武、李煥民等作家、藝術家交往的故事,便不能不令讀者對他刮目相看。

然而在我看來,魯冀先生最為可圈可點的是兩件壯舉。

一件是他「文革」期間在清華大學主持修建毛澤東塑像的事。按理說,他1965年從清華畢業,1966年「文革」興起,他早已離開學校。清華的「文革」與他無緣。然而由於受到好友邀請,他竟然意外地獲得了「回校鬧革命」的機會。而此時又恰逢清華大學的紅衛兵拆除校園內標誌性的歷史建築「二校門」,引發了他的一個創意:在「二校門」原址上建造一座毛澤東塑像。他的想法得到了蒯大富領導的紅衛兵總部的支持,於是他承擔了組織、策劃和施工的責任,作為塑像建造的總指揮,搖身一變成了「清華園裡能量最大的人之一」。1967年5月4日,塑像落成,不僅清華一片歡騰,而且引起全國廣泛關注。各地紛紛派代表到清華取經,魯冀先生作為專家屢受邀請,到處去指導毛澤東塑像的修建。他甚至為此專門寫了一本著作,向讀者講解主席塑像修建中的種種技術問題。須知,那時中國正處在個人崇拜的熱潮之中,到處都在「造神」,「大樹特樹」毛澤東的「絕對權威」,於是清華為毛澤東造像的創意在全國各地被迅速推廣,成為時代風尚,短短一兩年之內,在九百六十萬平方公里的土地上,成千上萬座毛澤東塑像在機關、學校、工廠,在社區、廣場、街頭被豎立起來,成為「文革」「紅海洋」中最為醒目的一道風景線。這樣的情景,相信所有經歷過「文革」的人們都記憶猶新。

儘管,時過境遷,隨著「文革」結束,極左思潮被糾正,這些在公共場所「日夜站崗」的毛澤東塑像,99%以上的已被拆除。就連魯冀先生在清華大學建造全國第一座毛澤東塑像的地方,清華「二校門」也早已按照原貌修復,而那座「毛主席揮手我前進」的塑像已無處找尋。今天,甚至連研究街頭雕塑的專家想要找到當年這些毛澤東塑像的照片也十分困難,魯冀先生作為為毛澤東塑像的「始作俑者」,「開風氣之人」自然也不為人知。由於他幾十年來身居海外,沉默低調,很少談及當年往事,以至於有關第一座毛澤東塑像的策劃、建造的故事,被人眾說紛紜,甚至以訛傳訛。由於大家從不同角度看待此事,有人認為這並非光彩之舉,所以即便參與了塑像的設計和修建,也羞於承認;有人卻以為這畢竟是一件輝煌的藝術作品,作為參與者與有榮焉,於是極力強調自己在當初發揮的決定性作用,難免有貪人之功的嫌疑。對此,魯冀先生在本書中細說從頭,提供了不可多得的史料,客觀還原了這段歷史。我想,無論人們怎樣看待此事的是非功過,都必須承認,建造毛的塑像,畢竟是當時的一件影響遍及全國的大事,它體現著中國曾經盛行的社會思潮,見證著我們的社會曾經陷入過怎樣的狂熱,代表著一個時代的歷史,因此值得一記。

魯冀先生做出的第二件壯舉,是他以記者身份在美國全程介入了記者江南遇害案的調查,並成為破案的關鍵人物。

江南本名劉宜良,是原《台灣日報》駐美特派記者,他在美國寫出《蔣經國傳》,該書在洛杉磯《論壇報》連載後,因其中披露蔣家內部矛盾和國民黨的派系鬥爭,引起國民黨上層強烈不滿,且同時國民黨情報局又發現他為中國大陸「收集情報」。於是,該情報局買通黑社會「竹聯幫」,於1984年10月15日在三藩市附近Daly City的江南私宅的車庫內將其暗殺。於是一時間國際輿論大嘩,海內外各界紛紛要求追查兇手。

魯冀先生此時也在三藩市,他是《時代報》記者,同時兼任香港《文匯報》駐美特派員。因為同行的關係,他結識了江南,彼此成為密友。江南遇害,他悲痛至極,決心親自追蹤調查,揭出事件真相。這在當時顯然是一件十分危險的事。然而魯冀先生是執著的,他抱著一種「走火入魔」的心態,連續撰寫了數十篇有關這一事件的新聞和評論,其中披露了大量鮮為人知的獨家資料,特別是提供了破解此案的一些關鍵證據線索。有時他的文章《時代報》害怕惹禍不敢刊登,他便轉給香港《文匯報》刊登,這些文章當時在港台、美加多間報刊都有轉載,引來大批讀者追讀。而魯冀先生為了避免暴露身份,頻頻更換筆名。他說自己一生用過十幾個筆名,光是為了江南案的報導,就用了七八個。可以說當時情況是大案當前,眾皆怯怯,而唯魯冀先生無所畏懼。他是唯一一位堅持獨立進行追蹤調查江南案的記者,也是唯一一位對此案的結案做出重大貢獻的記者。在這裡,他顯示出了一位優秀記者所具備的主要品質:敏銳,機智,有策略,有膽識,有擔當,有強烈的使命感和社會責任感。他的努力自然是有回報的,「大審竹聯幫」、台灣情報局長被撤職便是最後的結果。相信讀者後來都見到過相關報導,從中瞭解了事件的來龍去脈,但我希望大家在驚歎美國FBI破案能力之餘,不要忘記此案中調查記者那一支犀利的筆,曾經為迷茫的案情做出的解析,或許這才是FBI賴以破案的基礎。

這兩件「壯舉」,魯冀先生可以說都是受到歷史風雲的裹挾,而不由自主地參與其間。其實,他和我們一樣,原本是平凡的普通人,是「小人物」,也就是他所說的「small potato」。在通常的情況下,這樣的人是沒有機會參與歷史進程的。他們會被漫漫的歷史所遮蔽,而難以浮現出來。經驗告訴我們,一個小人物一生中假如有一次參與創造歷史的機會,那就是足夠幸運的,然而魯冀先生得天獨厚,他運氣特好,竟然趕上了兩次,無論是「文革」中修建毛澤東塑像,還是推動江南大案的偵破,他都處在創造歷史的核心位置。這是否應該簡單地歸之於他有非同尋常的機遇呢?

人們常說,機遇只留給「有準備」的人。這句話用在魯冀先生策劃修建毛澤東塑像上,是完全正確的。魯冀先生自幼喜愛藝術,少年學畫,對建築和雕塑早有心得,繼而又畢業於清華土建系,成了一名工程師。正是因為他具備了這幾方面的綜合素質,才能使他在看到清華「二校門」被推到時,第一時間想到的是在原址上該建一個什麼樣的建築?於是修建毛澤東塑像的創意便應運而生,這完全是天賜良機於斯人,天降大任於斯人也。但是,如果說他遭逢江南大案以後,冒險追蹤調查並取得關鍵證據線索也是因為「有準備」,那便是牽強附會了。在這裡應該說,創造歷史的機遇,通常只留給那些有良知、有膽略、有魄力的人,魯冀先生屬於這樣的人。

也許有人讀過本書以後,會感歎說,魯冀先生作為一位青年建築師,早早就顯露才華,不僅「文革」中主持修建過多座毛澤東塑像,而且「文革」後還以專家身份參加毛主席紀念堂前群雕的建造工程,在土建專業上,他顯示出的,完全是一種前程不可限量的發展態勢。如果他不移居美國去改行做記者,而留在國內繼續發展自己的專業,或許今天,他已經是國內著名的土木建築大家。但我以為,就像歷史是無法假設的一樣,個人專業的發展前景也無法假設。在人才問題上,只有一條邏輯是恒定的,那就是「金子在哪裡都閃光。」你看魯冀先生改行做了記者,不是也同樣優秀,同樣傑出嗎?哪怕是他後來研讀三年神學,做了牧師,他的論文在國際神學研討中,也受到特別的重視,被同行稱為「重量級」的專家。這可真是「才華不滅」的道理。

魯冀先生年長我十餘歲,其閱歷和學識一向為我所敬重;他過去曾是土建專家,其擅長的專業,我所知甚少。因而本書的序言,本該由前輩建築學家或藝術家來做。但是,如前所述,鑒於我和這本回憶錄的七八年的「緣分」,魯冀先生再三邀我動筆,我又感覺無法推辭。在第三遍閱讀本書之際,邊讀編寫,遂成此篇,勉強叫做序吧。

歷史機遇中的人生傳奇

李昕(原香港三聯及北京三聯總編輯)

高魯冀先生的回憶錄終於出版了。

這是我曾經抱著極大熱情參與策劃和編輯的書。

那還是七八年前,我在北京三聯書店任職,經人介紹,魯冀先生約我面談。就在三聯樓下的雕刻時光咖啡館,我初次見到這位風度儒雅、帶著一股濃濃的知識份子氣息的作者。他就著一壺伯爵紅茶,與我侃侃而談,講述自己平凡但又頗為傳奇的一生。我好奇地傾聽,時時被他的故事吸引、感動和震撼。大約兩個小時,我被他迷住了。我說,你的人生這麼精彩,為什麼不寫回憶錄呢?他說以前零星地寫過一些,也曾經出版過兩本隨筆集,但是總覺得自己不是名人,不曾動過寫回憶錄的念頭。於是我勸他說,你的人生經歷中有些重要的事實和史料,是值得挖掘和總結的。不光是為了對自己負責,而且,將這些真實的故事留下來,留給社會,留給後人,留給歷史,本身也是我們對於這個時代的一份責任。他接受了我的建議,於是就有了這本書。

魯冀先生的經歷,大體上分為前後兩段。早年在國內求學,「文革」前畢業於清華大學土建系,「文革」後又重回清華,獲得建築學碩士學位,成為土木建築領域的專業人士。八十年代初期,在一個偶然的機會中他移居美國,轉而變成了一位專業記者。晚年,在經歷了若干人生變故之後,他皈依基督,在美國成為一位牧師。他將自己的經歷稱之為「荊棘人生」,意謂自己生活道路之崎嶇多險,一路走來殊為不易。誠然,就像他自己記述的那樣,他這一生不僅故事多多,而且平凡中有不平凡,當他把自己個人經歷與歷史進程融為一體時,死水微瀾也曾凸現驚濤駭浪。他是記者出身,文筆上佳,會講故事,大事小事,經他娓娓道來,皆清新可讀,引人入勝。像每一個經歷豐富的老年人一樣,他的人生況味,就像一壇陳年佳釀,是值得人們細細品賞的,哪怕是那些隨手寫下的瑣碎記憶,其間也體現著某個特定時代的特徵,對於今天的讀者,已成為一種歷史的認知。他是文人,平日裡以文會友,與一大批文友結緣,有些還是忘年交。他在書中幾乎是隨口講出的一些自己與沈從文、蕭乾、劉開渠、黃永玉、錢紹武、李煥民等作家、藝術家交往的故事,便不能不令讀者對他刮目相看。

然而在我看來,魯冀先生最為可圈可點的是兩件壯舉。

一件是他「文革」期間在清華大學主持修建毛澤東塑像的事。按理說,他1965年從清華畢業,1966年「文革」興起,他早已離開學校。清華的「文革」與他無緣。然而由於受到好友邀請,他竟然意外地獲得了「回校鬧革命」的機會。而此時又恰逢清華大學的紅衛兵拆除校園內標誌性的歷史建築「二校門」,引發了他的一個創意:在「二校門」原址上建造一座毛澤東塑像。他的想法得到了蒯大富領導的紅衛兵總部的支持,於是他承擔了組織、策劃和施工的責任,作為塑像建造的總指揮,搖身一變成了「清華園裡能量最大的人之一」。1967年5月4日,塑像落成,不僅清華一片歡騰,而且引起全國廣泛關注。各地紛紛派代表到清華取經,魯冀先生作為專家屢受邀請,到處去指導毛澤東塑像的修建。他甚至為此專門寫了一本著作,向讀者講解主席塑像修建中的種種技術問題。須知,那時中國正處在個人崇拜的熱潮之中,到處都在「造神」,「大樹特樹」毛澤東的「絕對權威」,於是清華為毛澤東造像的創意在全國各地被迅速推廣,成為時代風尚,短短一兩年之內,在九百六十萬平方公里的土地上,成千上萬座毛澤東塑像在機關、學校、工廠,在社區、廣場、街頭被豎立起來,成為「文革」「紅海洋」中最為醒目的一道風景線。這樣的情景,相信所有經歷過「文革」的人們都記憶猶新。

儘管,時過境遷,隨著「文革」結束,極左思潮被糾正,這些在公共場所「日夜站崗」的毛澤東塑像,99%以上的已被拆除。就連魯冀先生在清華大學建造全國第一座毛澤東塑像的地方,清華「二校門」也早已按照原貌修復,而那座「毛主席揮手我前進」的塑像已無處找尋。今天,甚至連研究街頭雕塑的專家想要找到當年這些毛澤東塑像的照片也十分困難,魯冀先生作為為毛澤東塑像的「始作俑者」,「開風氣之人」自然也不為人知。由於他幾十年來身居海外,沉默低調,很少談及當年往事,以至於有關第一座毛澤東塑像的策劃、建造的故事,被人眾說紛紜,甚至以訛傳訛。由於大家從不同角度看待此事,有人認為這並非光彩之舉,所以即便參與了塑像的設計和修建,也羞於承認;有人卻以為這畢竟是一件輝煌的藝術作品,作為參與者與有榮焉,於是極力強調自己在當初發揮的決定性作用,難免有貪人之功的嫌疑。對此,魯冀先生在本書中細說從頭,提供了不可多得的史料,客觀還原了這段歷史。我想,無論人們怎樣看待此事的是非功過,都必須承認,建造毛的塑像,畢竟是當時的一件影響遍及全國的大事,它體現著中國曾經盛行的社會思潮,見證著我們的社會曾經陷入過怎樣的狂熱,代表著一個時代的歷史,因此值得一記。

魯冀先生做出的第二件壯舉,是他以記者身份在美國全程介入了記者江南遇害案的調查,並成為破案的關鍵人物。

江南本名劉宜良,是原《台灣日報》駐美特派記者,他在美國寫出《蔣經國傳》,該書在洛杉磯《論壇報》連載後,因其中披露蔣家內部矛盾和國民黨的派系鬥爭,引起國民黨上層強烈不滿,且同時國民黨情報局又發現他為中國大陸「收集情報」。於是,該情報局買通黑社會「竹聯幫」,於1984年10月15日在三藩市附近Daly City的江南私宅的車庫內將其暗殺。於是一時間國際輿論大嘩,海內外各界紛紛要求追查兇手。

魯冀先生此時也在三藩市,他是《時代報》記者,同時兼任香港《文匯報》駐美特派員。因為同行的關係,他結識了江南,彼此成為密友。江南遇害,他悲痛至極,決心親自追蹤調查,揭出事件真相。這在當時顯然是一件十分危險的事。然而魯冀先生是執著的,他抱著一種「走火入魔」的心態,連續撰寫了數十篇有關這一事件的新聞和評論,其中披露了大量鮮為人知的獨家資料,特別是提供了破解此案的一些關鍵證據線索。有時他的文章《時代報》害怕惹禍不敢刊登,他便轉給香港《文匯報》刊登,這些文章當時在港台、美加多間報刊都有轉載,引來大批讀者追讀。而魯冀先生為了避免暴露身份,頻頻更換筆名。他說自己一生用過十幾個筆名,光是為了江南案的報導,就用了七八個。可以說當時情況是大案當前,眾皆怯怯,而唯魯冀先生無所畏懼。他是唯一一位堅持獨立進行追蹤調查江南案的記者,也是唯一一位對此案的結案做出重大貢獻的記者。在這裡,他顯示出了一位優秀記者所具備的主要品質:敏銳,機智,有策略,有膽識,有擔當,有強烈的使命感和社會責任感。他的努力自然是有回報的,「大審竹聯幫」、台灣情報局長被撤職便是最後的結果。相信讀者後來都見到過相關報導,從中瞭解了事件的來龍去脈,但我希望大家在驚歎美國FBI破案能力之餘,不要忘記此案中調查記者那一支犀利的筆,曾經為迷茫的案情做出的解析,或許這才是FBI賴以破案的基礎。

這兩件「壯舉」,魯冀先生可以說都是受到歷史風雲的裹挾,而不由自主地參與其間。其實,他和我們一樣,原本是平凡的普通人,是「小人物」,也就是他所說的「small potato」。在通常的情況下,這樣的人是沒有機會參與歷史進程的。他們會被漫漫的歷史所遮蔽,而難以浮現出來。經驗告訴我們,一個小人物一生中假如有一次參與創造歷史的機會,那就是足夠幸運的,然而魯冀先生得天獨厚,他運氣特好,竟然趕上了兩次,無論是「文革」中修建毛澤東塑像,還是推動江南大案的偵破,他都處在創造歷史的核心位置。這是否應該簡單地歸之於他有非同尋常的機遇呢?

人們常說,機遇只留給「有準備」的人。這句話用在魯冀先生策劃修建毛澤東塑像上,是完全正確的。魯冀先生自幼喜愛藝術,少年學畫,對建築和雕塑早有心得,繼而又畢業於清華土建系,成了一名工程師。正是因為他具備了這幾方面的綜合素質,才能使他在看到清華「二校門」被推到時,第一時間想到的是在原址上該建一個什麼樣的建築?於是修建毛澤東塑像的創意便應運而生,這完全是天賜良機於斯人,天降大任於斯人也。但是,如果說他遭逢江南大案以後,冒險追蹤調查並取得關鍵證據線索也是因為「有準備」,那便是牽強附會了。在這裡應該說,創造歷史的機遇,通常只留給那些有良知、有膽略、有魄力的人,魯冀先生屬於這樣的人。

也許有人讀過本書以後,會感歎說,魯冀先生作為一位青年建築師,早早就顯露才華,不僅「文革」中主持修建過多座毛澤東塑像,而且「文革」後還以專家身份參加毛主席紀念堂前群雕的建造工程,在土建專業上,他顯示出的,完全是一種前程不可限量的發展態勢。如果他不移居美國去改行做記者,而留在國內繼續發展自己的專業,或許今天,他已經是國內著名的土木建築大家。但我以為,就像歷史是無法假設的一樣,個人專業的發展前景也無法假設。在人才問題上,只有一條邏輯是恒定的,那就是「金子在哪裡都閃光。」你看魯冀先生改行做了記者,不是也同樣優秀,同樣傑出嗎?哪怕是他後來研讀三年神學,做了牧師,他的論文在國際神學研討中,也受到特別的重視,被同行稱為「重量級」的專家。這可真是「才華不滅」的道理。

魯冀先生年長我十餘歲,其閱歷和學識一向為我所敬重;他過去曾是土建專家,其擅長的專業,我所知甚少。因而本書的序言,本該由前輩建築學家或藝術家來做。但是,如前所述,鑒於我和這本回憶錄的七八年的「緣分」,魯冀先生再三邀我動筆,我又感覺無法推辭。在第三遍閱讀本書之際,邊讀編寫,遂成此篇,勉強叫做序吧。

2018,9,30

A Journey in Russia in 1858 (Esprios Classics)

History of Peter the Great

The Real Australia

The History of Egypt: Pharaohs, Caliphs, and Khedives

Green Mountains: Walking the Caucasus with Recipes

Scary Ancient Egypt History Facts: Spirits, Spells, and Sacrific

Devil in the Death Zone: The Truth Behind the Selfish Life and Death Decisions on Everest

Devil in the Death Zone: The Truth Behind the Selfish Life and Death Decisions on Everest

Another Way to Travel: Intuitive Journeys Near and Far Part 1

The Inspired Traveller: Our World in 100 Cultural Places

History of Peter the Great

The Real Australia

The History of Egypt: Pharaohs, Caliphs, and Khedives

Green Mountains: Walking the Caucasus with Recipes

Scary Ancient Egypt History Facts: Spirits, Spells, and Sacrific

Devil in the Death Zone: The Truth Behind the Selfish Life and Death Decisions on Everest

Devil in the Death Zone: The Truth Behind the Selfish Life and Death Decisions on Everest

Another Way to Travel: Intuitive Journeys Near and Far Part 1

The Inspired Traveller: Our World in 100 Cultural Places

|