| FindBook |

|

有 1 項符合

麥可・法瑞姆的圖書 |

|

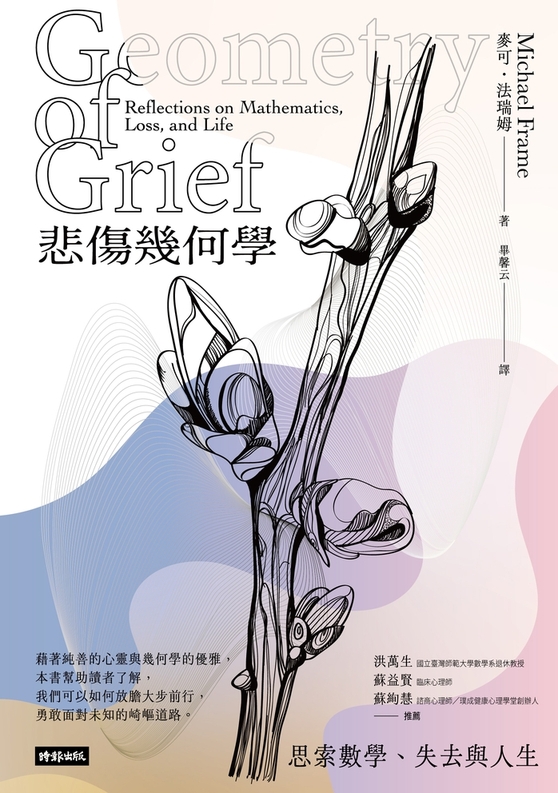

$ 130 ~ 360 | 悲傷幾何學:思索數學、失去與人生 (電子書)

作者:麥可・法瑞姆(Michael Frame) / 譯者:畢馨云 出版社:時報出版 出版日期:2023-05-19 語言:繁體中文 規格:普通級/ 初版  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:悲傷幾何學

我們有時會感受到,對某事突然理解或頓悟而產生的瞬間快感,但伴隨著興奮之後的是一種失落感,因為領悟的剎那永遠不會重複,也就是幾何學談的「不可逆轉」,我們對此情境變化的反應就是悲傷。

但對《悲傷幾何學》作者而言,悲傷可能是人們生命中充滿可能性的時刻,讓我們能夠了解,失去親人或生命中各種事物,與失去頓悟的快感之間有相似之處。透過幾何學的放大對稱性,我們依然會看到原始形狀。同樣的,鑲嵌在大損失中的是較小的損失。這種領悟有助於減輕人生痛苦,重新定向我們的思維。

作者認為,悲傷有兩種意思。首先,悲傷是對永久失去的反應:它是不可逆轉、帶有情感重量,且是超凡的;此外,悲傷是自我相似:譬如,喪母之痛包含許多「比較輕微」的悲傷,因為再也不能促膝長談,或一起用餐、散步。然而,每一個微小悲傷都是對失去母親的反應之縮影,可以當成尋找有效投射的實驗室。向外在投射,悲傷就有可能指向可以助人的舉動。

在這本意義深遠且充滿希望的書中,作者為讀者陳述幾何學如何幫助我們理解與應對悲傷,即使你是排斥數學的人,也能理解書裡淺顯易懂的敘述。作者在書中穿插了原創插圖、對基礎幾何學的清晰介紹,以及從他自己人生中汲取的智慧,是穿越數學與美麗人生之旅。藉著人類純善的心靈與幾何學的優雅,本書幫助讀者了解,我們可以如何放膽大步前行,勇敢面對未知的崎嶇道路。

作者簡介

麥可・法瑞姆(Michael Frame)

耶魯大學數學系教授,2016年退休。

譯者簡介

畢馨云

清華大學數學系畢業,曾任科普書編輯十餘年,現為自由譯者及業餘交響樂團團員。譯有《生而為人的13堂數學課》、《翻轉微積分的28堂課》、《幫孩子找到自信的成長型數學思維》、《數學是最好的人生指南》等書。

|