| FindBook |

|

有 1 項符合

麥特‧戴蒙Matt Damon的圖書 |

|

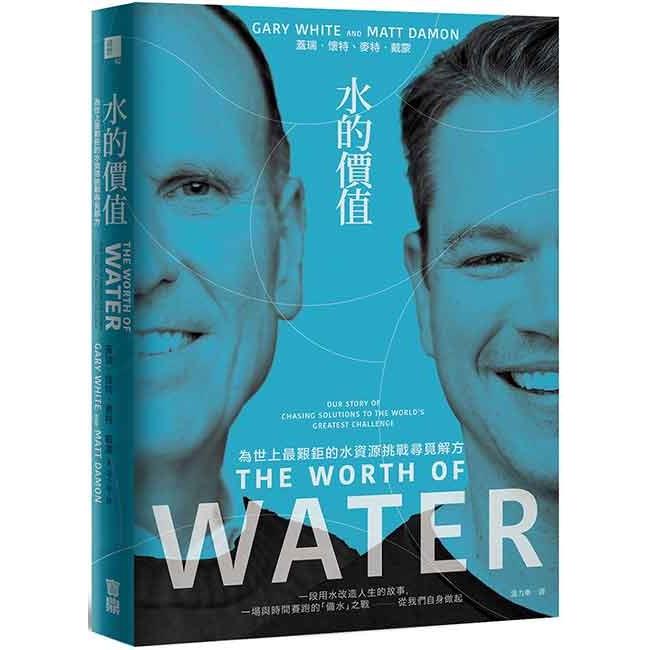

$ 216 ~ 405 | 水的價值:為世上最艱鉅的水資源挑戰尋覓解方【金石堂、博客來熱銷】

作者:蓋瑞‧懷特Gary White、麥特‧戴蒙Matt Damon 出版社:寶鼎 出版日期:2023-01-05  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

水無所不在;人起床後用水淋浴,用水刷牙,用水沖馬桶,用水煮咖啡,倒一杯水來喝,用水洗碗盤等等,我們出門前就用水做了這麼多事情。天天無水可用是什麼情景,我們不曾想像過,因為從沒機會想像過。

然而,世界各地有七成五以上的人口做不到這些事——因為住家附近沒有乾淨的水源。此外,有11億人口沒有馬桶可用。這種危機影響了地球三分之一的人口,不但讓兒童失學,使女性無法工作,也把人們困在極端貧窮之中,還會散播疾病。

但這也是可以解決的問題——電影演員麥特‧戴蒙和水資源專家暨工程師蓋瑞‧懷特正是因為這樣的信念組成搭檔。這段路走了多年,兩人歷經了找錯解答然後逐步接近正確解答的過程,他們率領自己的組織Water.org逐漸找到有效的途徑,和東非、拉丁美洲、南亞和東南亞各地的合作夥伴攜手,透過WaterCredit貸款計畫與公益創投,至今已幫助超過4000萬人取得用水及/或衛生設施。

蓋瑞和麥特在《水的價值》中帶領我們走上這段旅程,聽他們述說故事的同時,一邊看著他們揭開洞見、試驗新構想,進出於他們服務的社區以及做出決策的權力廳堂之間。兩位作者以幽默和謙遜的筆調,描繪他們如何推動攸關世界各地人們的身體健康和幸福繁榮的全新解決途徑,以及過程中所面臨的艱鉅挑戰。

這不是一本只會拋出陳腔濫調、空喊「愛惜水資源」口號的書,而是透過兩位作者努力改善水資源分配的歷程,串連起一個個故事——是真實發生在與你我同一個地球上的活生生例子:辛巴威婦女每天徒步到20公里外取水,再把重達30公斤的水罐扛回家;印度貧民窟幾乎沒有一戶有廁所,女性必須去趁夜黑到野外隱密之處解決生理需求,安全堪虞⋯⋯當我們拿自己的生活環境和書中人物對比時,這樣的反差帶出了更強烈的衝擊。

《水的價值》也邀請我們加入這波浪潮,共同努力將資源和期望相互搭配,幫助家庭和社區擁有自主能力,永久終結全球水資源危機。兩位作者從本書銷售所獲得的收益將捐贈給Water.org。

本書特色

1. 本書將重點聚焦在受苦於水資源問題的人們,以及解決用水問題的奮鬥歷程,以一種更貼近你我生活的角度出發,其中的故事不僅震撼,整部作品更流露出溫暖的人性光輝,並帶來非常正面的影響。

2. 兩位作者以第一人稱的方式穿插敘述,內容多為兩位作者的親身經歷,不僅讓讀者從不同的角度瞭解同一個議題,也讓內容更加生動、完整。

3. 關注公共衛生、水資源戰爭等環境議題、希望能貢獻一份心力,並想更深入瞭解這些問題的讀者,在閱讀完本書之後,都能對全球的水問題有更深層的認識。

4. 特別收錄20張彩色珍藏照片,讀者可以看到兩位作者為了解決水資源危機所做的積極行動與成果:在國際論壇發聲、拍片募款、印度當地婦女順利獲得微型貸款、衣索比亞孩童終於有乾淨水源可用的滿臉笑容。

權威推薦

「我十分幸運自己當時就在現場,見證了一位熱衷於全球發展事務的演員和一位對水資源及衛生議題有多年經驗的工程師之間,那有如命運般的初次會面。如今,這對看似不可能的搭檔以安全的用水和衛生設施,協助改善了數百萬人的生活。麥特和蓋瑞有清晰的願景、聰明的策略,對人類同胞充滿信心,這些就是他們的途徑所憑藉的根基。《水的價值》讀來不但振奮人心,著墨重要議題,亦是令你獲益匪淺之作。」——比爾‧柯林頓總統(President Bill Clinton)

「《水的價值》強烈證明人人有能力克服自身困境。蓋瑞‧懷特和麥特‧戴蒙以及他們領導的組織Water.org已經證明,一小筆貸款就能為貧困的家庭和社區發揮改造效果。這本書述說了一個賦權和改變的故事,最重要的是,這也是一個充滿希望的故事。」——穆罕默德‧尤努斯(Muhammad Yunus)/2006年諾貝爾和平獎得主

「本書讀來引人入勝,指明了全球無法取得用水的人們難以自主的最重大因素,就是他們需要有改造自己的機會,進而徹底改善自己的生活。」——維諾德・柯斯拉(VINOD KHOSLA)/科斯拉風險投資公司(Khosla Ventures)創辦人及昇陽科技(Sun Microsystems)共同創辦人

「健康的人類、健康的企業、健康的社會,全都始於可隨時取得乾淨的用水,要達成此目標就必須動員所有人,從執行長、政府官員到老百姓,做好自己本分並通力合作。Water.org的創辦人麥特‧戴蒙和蓋瑞‧懷特一直在前方指引道路,現在我們有幸看到他們一路走來的故事。《水的價值》就和兩位作者一樣充滿洞見,處處可見溫馨與幽默,樂觀看待人類造就全球性改變的能力。」——盧英德(INDRA NOOYI)/百事可樂(PepsiCo)前董事長暨執行長

「蓋瑞‧懷特和麥特‧戴蒙協助開發了數十年來最具開創性的一個構想,那就是貧民有能力終結水資源危機,而且已經證實有效。從《水的價值》一書可以清楚看到,解決方案必須以有需求的人為中心的理由。」——克勞斯‧施瓦布教授(Professor Klaus Schwab)/世界經濟論壇(World Economic Forum)執行董事長、施瓦布社會企業家基金會(Schwab Foundation for Social Entrepreneurship)共同創辦人

「誠摯邀請各位踏上這趟追尋之旅,為地球每一個人取得乾淨用水。」——科克斯書評(Kirkus Reviews)

「懷特和戴蒙將他們的發現、遭遇的挫敗,以及尋覓解決之道這一路走來的旅程描繪得淋漓盡致⋯⋯他們從他人的失敗之處找到成功的契機,這有一部分要歸功於他們致力於與社區攜手合作解決用水供應的問題,而非帶著千里之外決定好的方案空降到當地。」——美聯社(Associated Press)

國內專業推薦

朱平/漣漪人文化基金會共同創辦人

林士傑/臺灣金融研訓院金融研究所所長

孫智麗/臺灣仿生科技發展協會Biomimicry Taiwan首任理事長、永續發展組召集人

郭屹安/DQ地球圖輯隊總編輯

陳一強/活水影響力投資總經理

虞國興/臺灣水資源與農業研究院院長

作者簡介

蓋瑞・懷特(Gary White)

Water.org和WaterEquity共同創辦人暨執行長。他於1991年推動非營利組織WaterPartners International,後來該組織在2009年成為Water.org。現今他所領導的組織正打造市場機制的解決方案,創新水資源與衛生設施計畫的資助方式。

麥特・戴蒙(Matt Damon)

除了演員、製作人和編劇的身分之外,也是Water.org和WaterEquity的共同創辦人。2006年他成立H2O非洲基金會(H2O Africa Foundation),支援非洲大陸的水資源倡議行動。麥特積極參與Water.org和WaterEquity的事務,已經是當今水資源和衛生議題的專家。

譯者簡介

溫力秦

輔仁大學德文系畢業,目前為專職譯者,從事書籍、繪本和電腦資訊的翻譯工作。譯作有《做個有SENSE的人》、《領導力藍圖》、《丟掉你的那些無關緊要》、《讓你的脆弱,成就你的強大》、《如何幫雞洗澡》、《購物革命》、《精通談判藝術》、《品牌親密度》、《AI創世紀》、《書呆與阿宅》、《下一波商業創新模式》、《小數據獵人》(合譯)等。

|