01.高雄

啟航

自我來台已六天,昨日送別同遊高雄之朋友,今天便要開始我單獨一人的行腳環島。可能是我對未知旅程的興奮,我把從書店買回來的臺灣地圖攤放地上,然後用筆在地圖上寫下由南向北而行會經過的城市名稱,然後踏在其上,作為表示決心的儀式。誓師結束後,我背起背包,踏出民宿大門,啟航往北。民宿的女生相送至大門,我跟她說「我要走了」。她問我坐幾點的飛機,我說:「不是,我要徒步環島去。」她驚訝地問道:「你下一站是?」我笑著回答:「還未決定。」她叮嚀著我,路上要多小心,我說:「謝謝你的關心與祝福。」

走到民宿附近的便利商店,用過早餐,拿出地圖。細看一會,最後選擇走台十七號省道(海線),之所以做出如此的決定,是因為在看地圖時,發現走海線會經過「彌陀」,而蔣勳先生在《少年臺灣》一書裡,有一章叫〈少年彌陀〉,所以那時只是單純想去看看彌陀,便斷然上路。那時對路線、計劃、腳程、公里、住宿等等,全然未知。我就是抱著這個未知,一直超前,直到後來更轉為走到哪,便是哪的心態上路。

天真如我,本以為陰天好趕路,一天便可從高雄前鎮走到彌陀。但現實深深地告訴我:「想像是美好的,而現實卻是殘酷的。」因為第一次背著這二十來公斤的背包,身體的不適應,令我每走不到一公里便要停下來休息。更在中午十二點多時,因不會看手機地圖,令我在新興區迷了近一個小時的路。那時我心中只好安慰自己:浪費一個小時也好,就當是訓練。

黑犬

天色由陰轉晴,太陽公公對我親切微笑,其微笑令我體力消耗特快,肩膀被背包壓到痛楚難忍,再加上酷熱的天氣,令我本來像蝸牛般的步伐,變得更慢更慢,背部也漸漸給壓到彎曲了起來。穿過正在維修的大馬路,遠望便見高雄左營火車站,在此我發現身旁突然多出一條黑狗,身材均等,不瘦不肥,但卻呈現出飢餓的樣子。只要有行人經過,他必靠近用鼻子嗅其袋子,只求飽餐一頓。那時我身上沒有任何食物,背包只剩半瓶開水。我將水輕倒在他面前,然後試著用眼神跟他交流。表示此水是給你解渇,我身上沒有食物,所以請你原諒我。之後我便繼續上路,走了一個街口左右。

當我站在斑馬線前,等待著紅綠燈轉動時,回首一看只見黑狗跟隨身後。我停下休息時,他也跟隨躺下。我動身時,他也隨之動身。經過兩天前跟朋友一起遊覽過的蓮池潭時,他餓了,我也餓了。於是我便在一家販賣關東煮的路邊小店坐下,點了兩塊豬血榚,想著一塊我一塊他。但是我沒顧慮到他的想法。店主看見便說他是不吃這種食物的。然後便與我閒聊起來,問我在旅行嗎?他是你養的嗎?怎麼會帶著他一起旅行?我向這位店主阿姨道出前緣,他便從店裡的鐵盒中拿出狗糧,輕撫著小黑狗的頭,用台語對他說話。我對台語一竅不通,但卻能猜知一二。阿姨是叮嚀著他,叫他在路上好好守護著我。

如此我們一人一狗,一前一後,從高雄的左營走過了三民、新興、梓官。那時我心中在想,這流浪狗和我一定有很深的因緣,從高雄的高鐵站,就一直跟著我走。難道他也想去環島嗎?

其實我們每一個人都在流浪,每天、每分、每秒都在流浪,上班下班,開心不開心,所以流浪未必是實在的出走,而是在這叫做人生的旅途上,我們的心,每分每秒也在流浪當中。

走到梓官時,天已漸黑,我將面對我環島的第一個夜晚。面對陌生和全無概念的環境,加上人對未能掌控和黑暗的恐懼,心中早已慌張至極,但離訂下的目的地——彌陀——還有一段距離,還好那時有小黑狗相伴左右,因他在,我的不安才微減少許,也才能硬著頭皮繼續上路。

橋頭區,路燈亮起,夜幕已降。不安和焦慮已經充斥我心,我向途人相問,此地離彌陀還剩多遠的距離。他們都異口同聲地回答:「還有好一段距離,你走路的話可能要走到晚上十點多才可以到達。」本來不安的心,聽到這一番接一番的回覆,立刻害怕、緊張起來。乍看附近好像沒什麼可供住宿之處,於是便向附近居民打聽,最後從一位看守停車場的大哥口中得知,在我剛走過的橋旁有一家旅社,只是環境十分惡劣。然那時的我已不管環境、服務方面的問題,只想快快找個落腳地。

走進旅社,店主是一位五、六十來歲、濃艷裝扮的阿姨,我問:「今天還有房間嗎?」她回道:「還有。」接著她像我要身分證,我說我是外國人,香港來的。於是留下我的電話和護照號碼,阿姨誇我中文說得好,認為我是華僑,而我只想早點休息,也就不加解釋了。

那時,我做了一個十分錯誤、讓我後悔至今的決定,小黑狗本想與我一起進店,但那時的我因為怕店主不喜歡,便把他獨自留在店門之外,本想他會在門外等待。沒想到就這一個小小的念頭,讓我們分離了,令我往後的旅程,心中常常牽掛著他。

房間實在有點破舊,各處可見裂痕,所以那天便在日記中寫道:旅館一晚六百,因為不會台語一開始以為是一百,空歡喜一場。這比昨天的民宿還貴二百,實在沒法,方圓百里唯有這店。房間破舊已到頂了,不過對我來說沒關係,影響不大,反正眼睛一閉,五星酒店和這裡,又有何分別。

走了一天的路,肩膀已開始痠痛,腳掌也有脫皮,長著水泡。但整體而言,卻沒很累很痛。在進食方面,全日只用過豬血糕和兩顆茶葉蛋,漸漸為日後如苦行般的日子做準備。我在當天的日記中寫下:

突然有一種孤獨感,只有一個人的孤獨感。也許,這便是我每天的功課。

經過一晚的休息,大概是因為要趕路的關係。身體作出了相對的調整,我竟四點多便自然醒來。我把從香港帶來的拖鞋放下,那意味著我開始考慮到背包的重量。因為背包內還有一雙新買的,所以我決定與它分別了。放下才會輕鬆點,人生也不是那樣嗎?留下還可以給予下位有緣的旅人。

05.阿里山

幻想與現實

「幻想是美好的,現實卻是殘酷的。」我常把這話掛在嘴邊,提醒著別人,但卻忘了提醒自已,這番終於輪到我了。開往祝山之小火車,售票時間在下午二點半至四點,那段時間,我正在神木林中,快四點半時,我還冒著霧雨,聽著流水聲行在那「香林拱橋」上。

手機已快將沒電,我心中急著尋找可以供我充電的地方,因為沒了手機,一者,意味著唯一的求救工具沒了。所以,在行腳中我意識到飯可以不吃,而電卻萬萬不能不偷。如果說令我放不下,不能灑脫,應只有這部可供求救的手機。

解手後,我嘗試著在洗手間內充電,拔起了那台對著濕滑地板猛吹的大型吹風機插頭,插上我的充電線,不知為何,可能是老天不容許偷電這行為,手機竟毫無起色,換回那台吹風機,照舊猛吹。走回遊客中心,躲在那個滿布著強烈阿摩尼亞味的傷殘人士專用洗手間中,因為只有那可以「偷電」。

從遊客中心拿了一張整個阿里山園區的地圖,將其打開,看著剛自沼平公園起一路走來的路線,發現已繞了一圈。再看看明天要看日出的地方「祝山」,地圖畫著在派出所附近有一「觀日步道」可達祝山。再望地圖上祝山的部分,只見那裡有食店、商店之圖樣。心中便想,那應是與阿里山火車站那一帶相近,有便利商店、餐廳之類。索性現在便走上去,待上一夜,起來便可看日出。

於是,我又回到沼平公園,這次穿過鐵道,經過派出所,再向火車站方向走,不消一會,一條石階步道出現眼前,看過幾間木造的員工宿舍,看來應該已沒人居住了,窄狹步道,坡度稍陡,只可供一人走動;青苔滿布,兩旁藤蔓侵道,濃霧、寒雨,自柳杉林裡間中傳來幾聲鳥啼,淒寂得很。本以為柳暗花明處便是終點。那知步道盡頭是一條汽車行走之泊油路,沿這「祝山步道」而上,經過了火車鐵道,繼續上坡,也不知爬了多少個坡,過了多少個彎,終到眺望台。

我是一位絕對的理想主義者,當我步踏祝山時,便心知不妙,心中輕嘆著我又再一次給自已的幻想蒙騙了。便利商店、飯店未見,只有那五家緊連的小商鋪,鐵閘緊鎖。於是我想火車站,應有地方可讓我避寒飽睡,便從那長闊的石階而下,推開那及腰的小鐵門,抬頭是正在跳動的電子錶,月臺空空,連房間也沒人在,木門上鎖,推不開。這刻手機又再響起警號,提醒著我,它又快要沒電了。回想剛下來時,指示板上有「洗手間」之字樣,那應該有電可偷。就此我又回到了那寮棚般的「觀日樓」,洗手間便在其左上方。充電器一插,沒反應,這洗手間有遮有擋,大門關起來,甚暖。天色轉暗,想是那金烏快將下班回家了,沒了光線,洗手間內有點漆黑,我按下電燈開關,毫無反應,原來這根本沒電,腦海閃過拾枯葉殘枝生火之念,奈何身上並無火柴與打火機,鑽木取火,野外求生,一概不會。這刻真的應了馮夢龍的那句老話:「屋漏偏逢連夜雨,船遲又遇打頭風。」

沒燈、沒火、沒人,腦子一麻,心頭顫慄、慌張,拔腿便跑,心裡只有一念,要趕在夜幕降臨前下山。天越暗,霧越濃,沿著來時路,急著步走,把目光放於前路,不敢四處張望。可能這便是心中對黑暗與死亡的原始恐懼。

20.臺東

心在此休止

如我的人生是一首流浪的奏鳴曲,行腳臺灣將會是奏鳴曲第二樂章的變奏曲,浪漫、激情、起伏,而臺東則成了這變奏曲中的休止符。

臺東是個節奏緩慢的城市,而我則是一個節奏緩慢的人,所以走到這兒心突感到舒逸了,不再想前行了,所以臺東以南,太麻裡,大武,整條南迴公路我皆未踏足。還記得在玉里的最後一夜,於靜如的朋友家,大夥曾為我舉行過一次有關臺東之後的行走路線討論,大夥都覺得大武之後的一段「南迴」,危險度與「蘇花」在伯仲之間。如不走南迴去屏東的楓港,則要從達仁南行阿朗壹,再回接二十六號省道下滿州,最後到最南之鵝鑾鼻回走向北。但問題在於要過阿朗壹必需要有導領帶領,有其他人還好,沒人的話便要一人獨出三千大元。不走此路也可,可在南迴轉至「一九九縣道」過牡丹直下車城,再北上,但此路山道彎多,前不著村,後不著店,人生地不熟,加上如果夜行,沒有電燈照明很危險。千錘打鑼,一錘定音,最後大夥接納了樂隊先生的建議,就是什麼路也不用挑,索性走到大武時坐火車直去枋寮。

Cherry建議我自臺東去綠島,再自綠島轉去蘭嶼,蘭嶼坐船到後壁湖,再北上走回高雄,因大武一段騎自行車,曾經過,風景一般,較特別者則是滿州一帶的沙漠地貌,下次有機會再補也未遲。但我心始終未能過得了自己,總覺得這樣是半途而廢,是好逸惡勞,為了讓良心得以理直氣壯些,我打算將行李放於臺東,南行至大武再坐火車歸來。

世事多變,所有二元的選擇都流淌在稱作剎那的河裡。那夜我十一點多才走到臺東,因為我在趕路的途中,左腳受傷了,腳底不單起了水泡,而且血管像是破裂了,凸出帶著斑斑血絲的硬塊,咬緊牙根用力地把腳踩踏在道路上,那一瘸一拐的移動,那刻世界恍如只剩下痛楚。當晃晃二手書店的管家阿誌為我開門時,我像得到了救贖似的,我與他輕嘆了一句:「我快死了。」接連兩天,血腫未散,房間在二樓,上下樓梯總是格外地慢與痛,只好在客棧養傷,最終那個「大武的計劃」就此由耽擱變為攔置。

我發現到達臺東的那個我,心裡比以前像是沒那麼孤寂了,我想快點結束這次的環島,回到台南的窩窩頭裡,然心底的鏡湖,微風吹動帶來了朵朵漣漪。

那夜在瑞穗的青蓮寺,手機收到一封來自大俠的訊息,她說可能未能如約與我同去蘭嶼。看到後心生失落,同時也變得異常,如是平常與朋友相約,其未能或不想趁約而告知與我,我多是回以知道了。因為我尊重他的自由,但這次說了些我在臺東等她到來的話。只因我想見到她,心中對她產生了曼妙的情愫,休止臺東大半也為此,於是我站在時間的風雪中期待著她的到來。

| FindBook |

|

有 1 項符合

黃智鋒 著的圖書 |

|

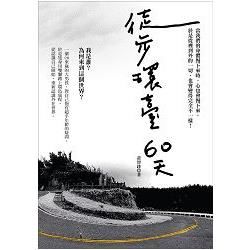

$ 90 ~ 270 | 徒步環臺60天

作者:黃智鋒 著 出版社:大旗出版 出版日期:2015-08-01 語言:繁體書  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:徒步環臺60天

第1天,我隻身上路,

60天後,我在環島路上不只遇見我自己!

黃智鋒,一個出生在中國農村的男孩,8歲那年隨家人移居香港,在香港上了小學和中學,從農村到城市,讓他心底深處從此帶有回不去的鄉愁。

「其實我們每一個人都在流浪,每天、每分、每秒都在流浪,上班下班,開心不開心,所以流浪未必是實在的出走,而是在這叫做人生的旅途上,我們的心,每分每秒也在流浪當中。」

從他的文字裡,可以感受到他超乎年齡的想法,字裡行間在在流露出不屬於這個年紀的哲思,與他人生此刻既留的真誠之心,不斷在內心裡劇烈碰撞著,於是他掙扎著該如何面對與看清每一個當下的真實自己。

「你今次不走,這樣就一輩子了。」

姐姐的一句話,把他埋藏心中兩年的計畫推向了現實的彼端,於是他一個人踏上了與自我對話的徒步環島旅程,在路上不斷地思考著自己究竟是誰。每當身體走不下去時,或心裡出現放棄的念頭時,他都在與自己對抗,也在與自我溝通。

這是他的遊記,他的隨筆散文,也是他在每個地方所親身經歷的故事,但唯獨不是一本吃喝玩樂的旅遊工具書,而是真切紀錄不同的人、不同的自已,以及不同的物,存活在這相同時空下的故事。

作者簡介:

黃智鋒

字藏之,1991年生於中國台山的農村,8歲時隨家人移居香港,但不以香港人自居,也不不愛以任何地方的人自稱,認為人即是人,不需要其他標籤。嗜書、叛逆、熱愛自由,挑戰著一切又一切現實與形而上的束縛,嚮往過著「無所在的生活」,不停行走與流浪各地。

目前為QI Post網路媒體的城市觀察者之一,並於網上撰文。

TOP

章節試閱

01.高雄

啟航

自我來台已六天,昨日送別同遊高雄之朋友,今天便要開始我單獨一人的行腳環島。可能是我對未知旅程的興奮,我把從書店買回來的臺灣地圖攤放地上,然後用筆在地圖上寫下由南向北而行會經過的城市名稱,然後踏在其上,作為表示決心的儀式。誓師結束後,我背起背包,踏出民宿大門,啟航往北。民宿的女生相送至大門,我跟她說「我要走了」。她問我坐幾點的飛機,我說:「不是,我要徒步環島去。」她驚訝地問道:「你下一站是?」我笑著回答:「還未決定。」她叮嚀著我,路上要多小心,我說:「謝謝你的關心與祝福。」

走到民...

啟航

自我來台已六天,昨日送別同遊高雄之朋友,今天便要開始我單獨一人的行腳環島。可能是我對未知旅程的興奮,我把從書店買回來的臺灣地圖攤放地上,然後用筆在地圖上寫下由南向北而行會經過的城市名稱,然後踏在其上,作為表示決心的儀式。誓師結束後,我背起背包,踏出民宿大門,啟航往北。民宿的女生相送至大門,我跟她說「我要走了」。她問我坐幾點的飛機,我說:「不是,我要徒步環島去。」她驚訝地問道:「你下一站是?」我笑著回答:「還未決定。」她叮嚀著我,路上要多小心,我說:「謝謝你的關心與祝福。」

走到民...

»看全部

TOP

目錄

01 高雄

啟航

黑犬

彌陀葉先生

黑夜的不安與焦慮

02 臺南

窩窩頭

人間正道是滄桑

甜意台南

百年英名少年身

尋文房

東寧興衰

大俠

樓臺煙雨

忠文堂堂主

別離夜

03 台南至新營

相似的路,不同的人

清狂.輕狂

古道熱腸人

我們都是時代的獨行者

鴨舌帽與跆拳道

04 嘉義

諸羅山諸事

05 阿里山

登山記

春之佐保姬

米家煙雨巨然山

幻想與現實

冷雨夜

心生怖懼

神祕的呼日儀式

奮起湖,非湖。

玉山旅社

06 嘉義至斗南。

吉爾拉

07 彰化田尾

鳶尾花

農業環島家

08 臺中

香港旅人們

三人行

鹿港小鎮

他...

啟航

黑犬

彌陀葉先生

黑夜的不安與焦慮

02 臺南

窩窩頭

人間正道是滄桑

甜意台南

百年英名少年身

尋文房

東寧興衰

大俠

樓臺煙雨

忠文堂堂主

別離夜

03 台南至新營

相似的路,不同的人

清狂.輕狂

古道熱腸人

我們都是時代的獨行者

鴨舌帽與跆拳道

04 嘉義

諸羅山諸事

05 阿里山

登山記

春之佐保姬

米家煙雨巨然山

幻想與現實

冷雨夜

心生怖懼

神祕的呼日儀式

奮起湖,非湖。

玉山旅社

06 嘉義至斗南。

吉爾拉

07 彰化田尾

鳶尾花

農業環島家

08 臺中

香港旅人們

三人行

鹿港小鎮

他...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 黃智鋒 著

- 出版社: 大旗出版 出版日期:2015-08-01 ISBN/ISSN:9789866234842

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁

- 商品尺寸:長:148mm \ 寬:210mm

- 類別: 中文書> 旅遊> 臺灣

|