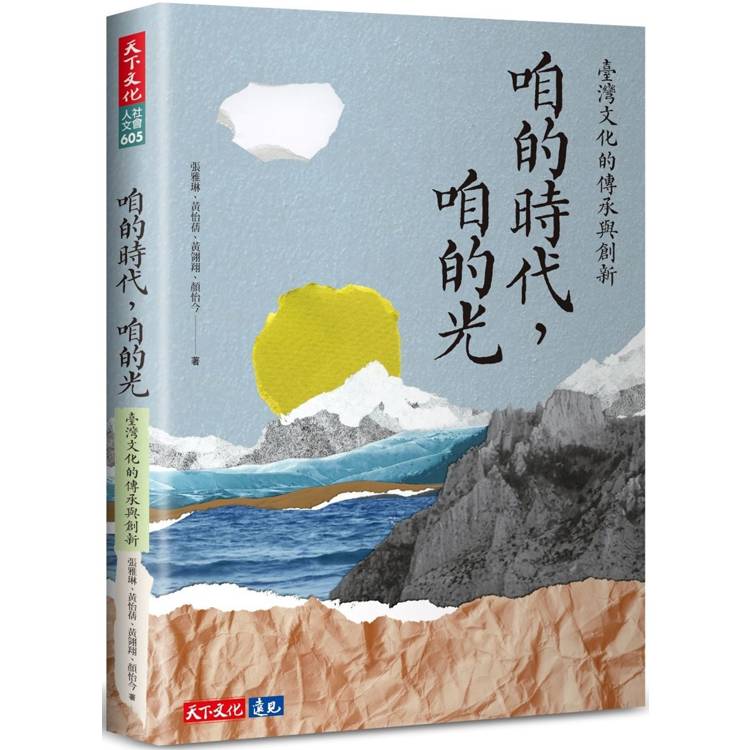

讓文化,永續流傳

以二十二個真摯的生命故事,感受臺灣土地的脈動,

凝望臺灣人的歷史、容顏與記憶,

從音樂、戲劇、影像、美學、文學及教育的時代背景,

勾勒出臺灣文化的多元面貌,

喚起我們對這片土地深藏的情感與驕傲。

文化,就像是一道光,帶來希望也照亮文明,而臺灣文化的傳承,因有這群人以熱忱點燃亮光,為時代也為後世,延續臺灣文化之美。文化,不必單一化,無論是原住民、閩南、客家或中華文化,都是臺灣珍貴的寶藏。

創立於1954年的臺北西區扶輪社,為了傳達對發揚本土文化的心意、感謝對社會有貢獻的人士,在1984年設立「教育文化獎助金」,資助國內大學、研究所進修或從事教育文化的學術研究,又於1995年更名為「臺灣文化獎」,鼓勵並表揚在藝術創作、影像紀錄、教育傳承等領域,致力保存與記錄臺灣文化的文化工作者。

這些文化工作者的堅持與努力,讓臺灣文化能隨著時代演進,持續豐美、永續傳承,期待透過本書每一篇得獎人的故事,喚醒新世代對傳統文化的重視,並在傳統的基礎上創新未來。

| FindBook |

|

有 1 項符合

黃翎翔的圖書 |

|

$ 363 ~ 495 | 咱的時代,咱的光:臺灣文化的傳承與創新【金石堂、博客來熱銷】

作者:張雅琳、黃怡蒨、黃翎翔、顏 出版社:遠見天下文化出版股份有限公司 出版日期:2025-02-20  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:咱的時代,咱的光:臺灣文化的傳承與創新 (電子書)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

張雅琳

自由撰稿人。踏入媒體業十餘年,以「寫字的人」為職志。著有《讓每個決定,成為最好的安排》,合著《划向未來的方舟》、《解構鐵道美學》、《勇敢不放手》、《給生命第二個起點》、《牧路》、《觀光50》、《廟宇覺旅》、《Made In Forest山林製造》、《鐵馬款款行》等。

黃怡蒨

師大藝術行政與管理碩士,企劃採訪編輯工作數十年,曾任《商業周刊》副總主筆,參與alive軟性版面規劃、主導文化部文化資產局《一心一藝:巨匠的技與美》等公部門文化類型刊物、《MOOK》旅遊雜誌創刊等。

黃翎翔

輔仁大學大眾傳播系畢業。企劃採訪編輯工作資歷二十多年,曾任蘋果日報美食組資深記者和副組長、《傳藝》季刊主編、台視文化《家庭月刊》、《四季味》執行編輯,現為自由撰稿人,主要撰寫美食、生活工藝、傳統表演藝術等題材。合著《吃喝玩樂在台酒:精釀台灣生活味的13間酒廠》、《高餐大的店:創業與夢想III-18位餐飲職人創業的夢想與實踐》等。

顏怡今

資深記者,高雄人,現為自由撰稿人。30年記者生涯曾跑過政治、醫藥、環保、藝文、美食等各領域,喜發掘並記錄庶民日常與職人故事。曾以「楊晴」為筆名出版《Life Net墾丁》、另合著《發現臺灣小吃》、《小吃東西軍》、《臺灣老字號小吃》、《HOT!溫泉》及《主廚的百味人生》等。

張雅琳

自由撰稿人。踏入媒體業十餘年,以「寫字的人」為職志。著有《讓每個決定,成為最好的安排》,合著《划向未來的方舟》、《解構鐵道美學》、《勇敢不放手》、《給生命第二個起點》、《牧路》、《觀光50》、《廟宇覺旅》、《Made In Forest山林製造》、《鐵馬款款行》等。

黃怡蒨

師大藝術行政與管理碩士,企劃採訪編輯工作數十年,曾任《商業周刊》副總主筆,參與alive軟性版面規劃、主導文化部文化資產局《一心一藝:巨匠的技與美》等公部門文化類型刊物、《MOOK》旅遊雜誌創刊等。

黃翎翔

輔仁大學大眾傳播系畢業。企劃採訪編輯工作資歷二十多年,曾任蘋果日報美食組資深記者和副組長、《傳藝》季刊主編、台視文化《家庭月刊》、《四季味》執行編輯,現為自由撰稿人,主要撰寫美食、生活工藝、傳統表演藝術等題材。合著《吃喝玩樂在台酒:精釀台灣生活味的13間酒廠》、《高餐大的店:創業與夢想III-18位餐飲職人創業的夢想與實踐》等。

顏怡今

資深記者,高雄人,現為自由撰稿人。30年記者生涯曾跑過政治、醫藥、環保、藝文、美食等各領域,喜發掘並記錄庶民日常與職人故事。曾以「楊晴」為筆名出版《Life Net墾丁》、另合著《發現臺灣小吃》、《小吃東西軍》、《臺灣老字號小吃》、《HOT!溫泉》及《主廚的百味人生》等。

目錄

序

日頭出來,猶原是好日子 司馬文武

一攬芳華,看見臺灣的希望與未來 臺北西區扶輪社

向傳承臺灣文化的推手們致敬 王政修

楔子

文化覺醒,從狂飆年代走向新派復古

第一部 音樂 傳統歌謠永續傳唱,留存族群文化

陳郁秀 藝術與行政天賦兼具的音樂家

近半世紀努力,擦亮臺灣文化品牌

清雅樂府 傳承四代南管百年館閣

沒人接手就不放手!堅守雅樂不絕

周明傑 原住民古謠復興者

傳唱部落歌謠,找回族人驕傲

恆春鎮思想起民謠促進會 復振地方民謠的代表性組織

跨世代同心傳唱,臺灣古調名揚國際

第二部 戲劇 今日的創新,明日的傳統

邱婷 北管戲曲世紀風華見證者

亂彈家族之重,為傳承殫心竭慮

陳芝后 客家大戲當代名伶

演而優則教,全齡推廣客家戲

許家綺 以歌仔戲做外交的青年大使

無論台前幕後,只願投入戲曲人生

羅斌 荷籍偶戲研究及推廣學者

旅臺逾三十年,推廣布袋戲熱情不減

第三部 影像 時代動盪下最有渲染力的發聲

黃伯驥 小兒科醫生斜槓攝影師

決定性瞬間留下珍貴時代故事

梁皆得 鳥類生態紀錄片先鋒導演

一輩子拍鳥,肩負生態保育使命

楊順發 心懷臺灣的藍領攝影師

唯美取代說教,傳達深沉國土危機

第四部 美學 從賽事到日常的美學競爭力

韓旭東 創新畫素式風格木雕家

自學不斷,以創作回應數位時代

吳日云 首位登上紐約時裝週的臺灣設計師

跨域無限,一心傳遞生活美學

林舜龍 跨越國境的地景藝術領航者

用藝術連結人和土地,臺灣更美好

徐嘉彬 斜槓的花磚職人

重振臺灣花磚美學邁向國際

第五部 文學 挺過暗黑時代,純文學不死

李敏勇 以詩論政的詩人

以詩為力量,針砭時事推展文藝

彭瑞金 臺灣文學系重要推手

透過評論讓筆耕一輩子的作家被看見

李勤岸 竭力推廣臺語文的熱血鬥士

七十多歲還用AI創作臺語詩

楊允言 臺語文數位資源整理者

盡畢生所學讓臺語文接軌智慧科技

第六部 教育 大時代動盪下的體制巨變

蕭瓊瑞 建構臺灣美術史的關鍵學者

以歷史縱深推動藝術教育

董昭民 跨域創作知名音樂家

東西融合,玩出音樂無限可能性

懷劭.法努司 原舞者創團人

百萬公里的堅持,以樂舞引領青年尋根

結語

利他利己,創造社會良善循環

附錄

臺北西區扶輪社「臺灣文化獎」歷屆得獎人

日頭出來,猶原是好日子 司馬文武

一攬芳華,看見臺灣的希望與未來 臺北西區扶輪社

向傳承臺灣文化的推手們致敬 王政修

楔子

文化覺醒,從狂飆年代走向新派復古

第一部 音樂 傳統歌謠永續傳唱,留存族群文化

陳郁秀 藝術與行政天賦兼具的音樂家

近半世紀努力,擦亮臺灣文化品牌

清雅樂府 傳承四代南管百年館閣

沒人接手就不放手!堅守雅樂不絕

周明傑 原住民古謠復興者

傳唱部落歌謠,找回族人驕傲

恆春鎮思想起民謠促進會 復振地方民謠的代表性組織

跨世代同心傳唱,臺灣古調名揚國際

第二部 戲劇 今日的創新,明日的傳統

邱婷 北管戲曲世紀風華見證者

亂彈家族之重,為傳承殫心竭慮

陳芝后 客家大戲當代名伶

演而優則教,全齡推廣客家戲

許家綺 以歌仔戲做外交的青年大使

無論台前幕後,只願投入戲曲人生

羅斌 荷籍偶戲研究及推廣學者

旅臺逾三十年,推廣布袋戲熱情不減

第三部 影像 時代動盪下最有渲染力的發聲

黃伯驥 小兒科醫生斜槓攝影師

決定性瞬間留下珍貴時代故事

梁皆得 鳥類生態紀錄片先鋒導演

一輩子拍鳥,肩負生態保育使命

楊順發 心懷臺灣的藍領攝影師

唯美取代說教,傳達深沉國土危機

第四部 美學 從賽事到日常的美學競爭力

韓旭東 創新畫素式風格木雕家

自學不斷,以創作回應數位時代

吳日云 首位登上紐約時裝週的臺灣設計師

跨域無限,一心傳遞生活美學

林舜龍 跨越國境的地景藝術領航者

用藝術連結人和土地,臺灣更美好

徐嘉彬 斜槓的花磚職人

重振臺灣花磚美學邁向國際

第五部 文學 挺過暗黑時代,純文學不死

李敏勇 以詩論政的詩人

以詩為力量,針砭時事推展文藝

彭瑞金 臺灣文學系重要推手

透過評論讓筆耕一輩子的作家被看見

李勤岸 竭力推廣臺語文的熱血鬥士

七十多歲還用AI創作臺語詩

楊允言 臺語文數位資源整理者

盡畢生所學讓臺語文接軌智慧科技

第六部 教育 大時代動盪下的體制巨變

蕭瓊瑞 建構臺灣美術史的關鍵學者

以歷史縱深推動藝術教育

董昭民 跨域創作知名音樂家

東西融合,玩出音樂無限可能性

懷劭.法努司 原舞者創團人

百萬公里的堅持,以樂舞引領青年尋根

結語

利他利己,創造社會良善循環

附錄

臺北西區扶輪社「臺灣文化獎」歷屆得獎人

|