「迷人的海洋性、幻想性、現實性,龔萬瑩把它們交織在了一起。」

——畢飛宇│茅盾文學獎得主、《推拿》作者

「宛如《城南舊事》的老派氣味,淡淡的憂愁有優雅的質地,很美。」

——陳柏言│《聯合文學》「二十位最受期待的青壯世代華文小說家」

●

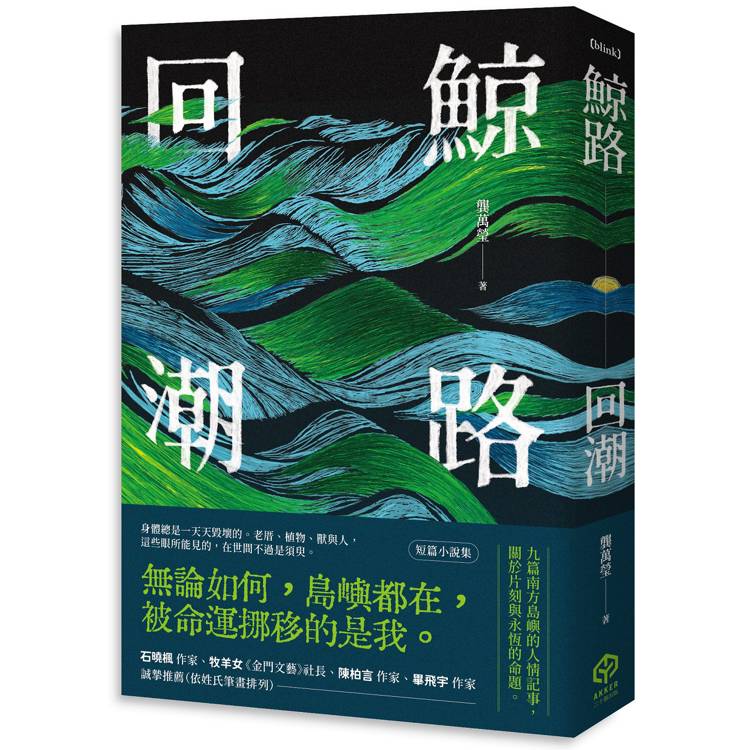

「島嶼受潮了,生命受潮了,

無論如何,島嶼都在,被命運挪移的是我。」

九篇南方島嶼的人情記事,關於片刻與永恆的命題。

新生代小說家龔萬瑩,為傾頹的記憶之島保留純真、感動與生命榮光。

——畢飛宇│茅盾文學獎得主、《推拿》作者

「宛如《城南舊事》的老派氣味,淡淡的憂愁有優雅的質地,很美。」

——陳柏言│《聯合文學》「二十位最受期待的青壯世代華文小說家」

●

「島嶼受潮了,生命受潮了,

無論如何,島嶼都在,被命運挪移的是我。」

九篇南方島嶼的人情記事,關於片刻與永恆的命題。

新生代小說家龔萬瑩,為傾頹的記憶之島保留純真、感動與生命榮光。

「風緊來,一錢給你買鳳梨。風緊去,一仙給你買空氣。這是媽媽之前教給她的。風好像水流一般彙集在一起。樹是風裡的夜航船。阿禾坐著的芒果樹慢慢升起,她看見吊在樹上的月亮,像個巨大的圓白茉莉花苞,飽滿漲著冷冽的香氣。」

成長是一段只能往前、不可逆轉的生命週期。人的一生如此,對於一座島嶼或許也可以此定義。

以文字記錄島嶼的興盛消亡,龔萬瑩在這本半虛構小說集中盡顯精細筆功,以島上住民的生死與遷徙,帶領觀者進入充滿蕭索之意的回憶小島。這座島與印象中帶有鹹鹹海風味的盛夏島嶼大相逕庭,它似乎只剩下眷戀不捨的故事,某個程度上表現出作者積累已久的心情,壓抑而投入。

在九篇小說中以一群共有人情牽扯的住民依次展開,張力與衝突層層堆疊,故事中的庭院有花圃矮樹,有曬穀的院埕,兜售各式化工零嘴的柑仔店,破舊商店街僅存的喪儀店,……街坊錯落著住民之間爬梳不清的人情關係。兩小無猜、兄弟情感、婚姻倫常、家族羈絆,島嶼上的人情是一張密密織就的網,裡頭有互相成就,也有猜忌齟齬,更有不懼時光喧囂而熾烈如昔的情意。

而真實上演的人生不只是小說,更多的是龔萬瑩意在言外、對人事變化所書寫的最美的感嘆。

「島嶼是這一切複雜的容器,是空間與時間交匯之處。那麼,以島嶼為船,能否逆時間的海潮而上?借著倒塌的老厝,飛翔的果樹,黑暗的魚腹,燃燒的王船,連通天國的梯子,能否窺見一星半點的,那些勞苦中的喜悅,煩惱中的歡樂,平凡人世的奇蹟?」

誠摯推薦

石曉楓│作家

牧羊女│《金門文藝》社長

陳柏言│作家

畢飛宇│作家

(依姓氏筆畫排列)

共

共