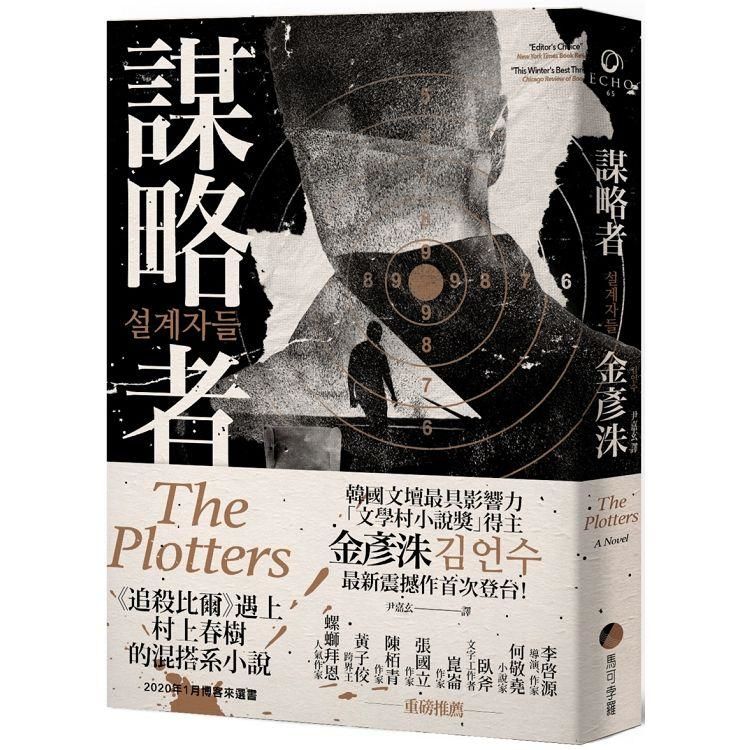

圖書名稱:謀略者

★2020都柏林文學獎唯一入圍韓文作品

★2016年法國偵探文學大獎Grand Prix de la Littéraire Policière提名作

★《紐約時報書評》選為「編輯精選好書」

★《紐約時報》「本週推薦9書」

★懸疑小說專業網站CrimeReads、文學網站Lit Hub推薦「2019最令人期待的犯罪小說」

★《芝加哥書評》推薦「今年冬季最佳驚悚小說」

★《出版者週刊》、《紐約郵報》、《書籤雜誌》選為「本週最佳好書」

★全美最大連鎖書店Barnes & Noble評選「2019必讀15本翻譯小說」

★已售出美、澳、法、日、德、義等22國主流國家版權,電影籌拍中!

平靜文字下的驚濤佈局,是一曲殺手的輓歌。

他是滿手鮮血的暗殺者,卻是紛亂中最純淨的人。

日本殖民朝鮮以來,「圖書館」已是當時極負盛名的存在,但它從未有過任何讀者,直到──

來生是個孤兒。

被館長收養後,圖書館便是他的世界。他在這藏書二十餘萬冊的空間裡成長,偷偷學習認字,卻被發現遭責打。他每天的任務是等待指令,聽令行事。因為圖書館從來就不是圖書館,來生也不是個普通少年。

他是「謀略者」底下的暗殺者。

「謀略者」是每個暗殺行動背後的主使,他們掌握國家最黑暗的一面,法、軍、政皆在其掌控之下。隨著韓國民主化,選舉制度確立,經濟迅速成長,暗殺體系愈發蓬勃,使得獨大百年的圖書館遭逢劇變。各派如雨後春筍般紛紛崛起,其中最大勢力便是叛離圖書館自立門戶的暗殺者漢子。

在這場權利鬥爭中,來生發現自己成了那顆關鍵棋子,迎接他的是不再安穩的生活,和連串惡意。至交好友一個接一個死於非命,家中被安裝炸彈。同時,他發現了一張「謀略者」暗殺名單。

他的名字就在上面。

他眼前有三條路可以選擇:忠誠,背叛,或死。但此時,一名女子浮上檯面。

因為這名平凡卻神祕的女子,他選了第四條路──

這是一部充滿陰謀、人命交易、政治佈局,人性最深層欲望的犯罪推理小說。被譽為韓國賀寧曼凱爾的當代知名犯罪小說家金彥洙,以韓國民主化的政治背景為舞台,揭開謀略者體系背後的黑幕。

作者簡介

金彥洙Kim Un-su

金彥洙 김언수/Kim Un-su

1972年生於韓國釜山,畢業於慶熙大學。2002年以短篇小說〈傻瓜文章速成法〉和〈集市街〉,在《真州日報》秋季文學大獎中勝出;2003年以中篇小說《揮別星期五》獲《東亞日報》新春文藝獎,自此於文壇出道。2007年,以《13號櫥櫃》榮膺韓國文壇最具影響力的「文學村小說獎」,《謀略者》是他拿下大獎四年後推出的新作,2018年因售出英文版權與影視改編權而再次受到矚目與討論。

譯者簡介

尹嘉玄

韓國華僑,國立政治大學傳播學院畢業。曾任遊戲公司韓國主管隨行翻譯、出版社韓文編輯,現為書籍專職譯者,譯作涵蓋各領域。

5 則評論

5 則評論  共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹

2020/01/31

2020/01/31 2020/01/23

2020/01/23