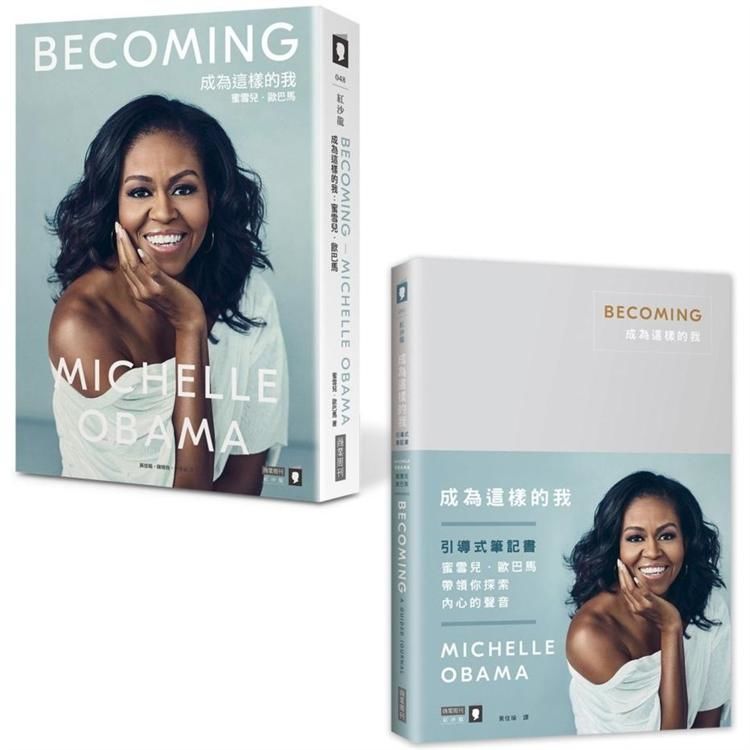

VIDEO ▁▁《成為這樣的我》,全球熱賣超過千萬本的暢銷書 ▍坦誠以對、充滿力量且鼓舞人心──《成為這樣的我》▌

美國前第一夫人蜜雪兒.歐巴馬,一路從芝加哥郊區到白宮,

不斷超越自我,對自身深刻的審視,充滿溫暖、智慧與啟示。

────她的故事將鼓舞我們追隨仿效。

★獨家收錄64幅歐巴馬家庭珍貴照片

★歐普拉讀書俱樂部盛讚推薦

★史上最暢銷回憶錄,全球銷售破1,150萬冊

§為何要讀蜜雪兒.歐巴馬?

〉〉〉她的家族,記錄時代變遷,見證社會進步,

是美國黑人族群自奴隸制度以來,漫長艱辛奮鬥史的縮影。

〉〉〉她的故事,證明底層也能翻身向上,擁有無限可能。

〉〉〉成為(Becoming)之路沒有終點,是不斷前進、進化、蛻變的過程,

時間到了,即褪去舊的自己,成為更好的自己!

看蜜雪兒如何在多重身分轉換之中,堅持「做自己」並「成為理想的自己」。

也看她在面對人生每一次「轉變」之間,如何展現溫柔、堅定而優雅的態度與氣度!

▍一步一步帶領你探究自己的成長之路,找到屬於你的價值──《成為這樣的我「引導式筆記書」》▌

這樣的你,曾經走過怎樣的人生旅程?

這本精美的筆記書是以蜜雪兒.歐巴馬的暢銷回憶錄為基礎,

特別呈現由前第一夫人執筆親密體己且激勵人心的引言,

並收錄超過150則發人深省的問題與金句,

幫助你發現──並重新發現──你的故事。

★美國首印50萬本,出版即登亞馬遜暢銷榜

★上市前已授權全球超過20個國家

★尼爾森圖書調查(Nielsen Bookscan)評選為非小說類暢銷書

§請把這本筆記書,視為你在「成為自己」的人生道路上前行的指南!

〉〉〉書中收錄了引人深思的提問,旨在幫助你反思你的個人經歷與家族歷史;

你的目標、挑戰與夢想;讓你感動並帶給你希望的事;以及你為自己和社會懷抱的憧憬。

〉〉〉蜜雪兒.歐巴馬:「我希望你利用這本筆記書寫下你的經歷、想法與感受,

不文過飾非,也不做任何評判……我們不必記得每一件事,但我們記得的每一件事都有價值。」

這些篇章將帶領你捕捉自己的聲音、記錄自己的旅程,幫助你滋養心中的歸屬感。

打開本書,你將不僅有機會細細思索來時路,更會萌生邁步向前的力量,不論前方的路將通往何方。

作者簡介:

蜜雪兒.羅賓森.歐巴馬 Michelle Robinson Obama

譯者簡介:

黃佳瑜

章節試閱

第4章_蜜雪兒談母親對子女的教育

第4章_蜜雪兒談母親對子女的教育

推薦序

《成為這樣的我》推薦序_誰是蜜雪兒.歐巴馬? 推薦序1‧與自己「相連」,成為完整的我 推薦序2‧寫一個自己之所以為自己的故事

《成為這樣的我》推薦序_誰是蜜雪兒.歐巴馬?