徐行之被押出殿中時,只覺口中臉上鮮血尖銳如倒鉤,刺得他渾身發燒,然而他聽天由命地望著眼前漸漸集聚起來的人群,像在發一個白日夢。

他看過一張張熟悉的臉,以及不斷從各個方向湧來的踟躕人影。他看到元如晝驚愕的淚眼,看到曲馳、周弦與溫雪塵,還看到了徐平生。

徐平生掙扎著撲上來抓住廣府君的衣襬,卻被他一腳掀開,他滾開的時候,徐行之清楚地看到,他的膝蓋上都是在雨後泥濘上久跪後板結的乾涸泥土。

徐行之以為自己看到了幻覺。

他的聽力好似也出了問題,他只能聽到早蟬長一聲短一聲的鳴叫,聽到天邊的雲行聲,卻聽不清弟子們在知曉清靜君暴亡的驚呼與飲泣,也不知道周北南在那廂咆哮和質問些什麼。

徐行之迷迷糊糊地想,自己這副狼狽不堪的樣子一定夠周北南笑一年的。

他勉強抬起頭來,卻恰好看到正欲衝上前來的周北南被廣府君隨袖甩出的一道靈光擊倒在人群間。

「不可能,他不可能!」周北南搖搖晃晃從地上爬起,慘聲疾呼,「廣府君,這其間定然是有什麼誤會!行之他不會殺清靜君!」

他的表情比徐行之要苦痛百倍,至少此時的徐行之眼球乾燥,一滴淚水都流不出。

……北南還是一如既往地護著他,可是這回他說錯了。

師父是他殺的,沒錯啊。

心臟像是被沸水緩緩澆過,失了知覺,徐行之覺不出痛來,只徒勞地在天地間張望,只渴盼天上降下一道雷來,即刻劈死自己才好。

廣府君立在徐行之背後,面如鐵石,臉色青灰,眼中止不住垂下淚來,卻依然澆不熄臟腑處熊熊燃起的烈火。

那騰升的烈焰將他的一應道心盡數焚燒殆盡。

此刻他不再是什麼風陵廣府君了,他只想把徐行之幾劍拆解開來,叫他身首分離,死無葬身之地!

師兄死前,口口聲聲說是他讓徐行之殺了自己的,可這根本沒有道理!

他看得分明,師兄單獨傳喚徐行之入殿,殿中只得他們兩人,而地上摔裂的酒壺、染血的玉片,以及徐行之唇角未乾的鮮血,無一不指向殺人者便是徐行之!

動機、證物,一應俱全,可師兄為什麼至死還是要護著他!

為何

?!

為何啊!

方才,他搶入殿中,看到師兄鮮血流盡、倒臥在徐行之懷中時,在天崩地裂之時,仍抱有一絲微茫的期望。

凡元嬰期修士,元嬰不死,只需移其體,養其氣,照樣能活命。

廣府君用靈識探入清靜君識海間時,見到的卻是一地元嬰本體的流光碎片,零零落落,支離破碎,已難以拼湊出本相來。

眼見此景,若不是尚存一絲理智,知道若不明正典刑,師兄便算死得不明不白,且必定會讓其他三門妄議風陵山是非,他恨不得立時就將徐行之碎屍萬段!

面對愈聚愈多的諸門弟子,廣府君親自把徐行之踹翻在地,拔出劍來,怒聲道:「徐行之,你弒師叛道,罔顧五倫,大逆不道之舉,罄竹難書!你可認罪?!」

溫雪塵攥住輪椅扶手的指間發出「咔嚓」一聲木響:「廣府君!」

站於眾弟子最前面的曲馳以單手握緊腰間佩劍劍柄,咬牙定神,暗自計算倘若廣府君真要動手,自己拔劍後蕩開的劍氣與靈壓可否及時替行之擋下。

廣府君雪亮的劍鋒直指徐行之心窩。

然而,那眸中已經喪失活氣、看樣子已死去一半的徐行之,卻在此時猛地動了。

他的左手一把擒握住劍鋒,直直望向廣府君,聲若雷霆:「弟子從未叛道!」

廣府君劍身一抖。

被徐行之閃著熒熒狼光的狠厲目光一擊,廣府君竟覺得心中一片慌亂,彷彿他一直以來竭力隱瞞的祕密已被徐行之看穿了似的。

在他怔神之際,斜刺裡陡然打來一道金紅幻光,輝光逼目。

勃然震開的靈力讓站在青竹殿高臺的弟子紛紛慘呼著倒地,就連廣府君也被震得直接滾下了殿前臺階,手中的劍木棍似的打轉飛旋出去,在空中碎成了渣滓。

曲馳頓覺有異,本就蓄勢待發的劍錚然一聲脫出鞘來。

然而,那道雪鋒只脫出一半,就和曲馳一起僵立在了原地。

今日,清靜君在擂臺之上動用靈壓壓制徐行之時,曲馳方能挪動一二,但此番靈壓,卻讓曲馳體會到了久違的窒息與惶然。

他全身上下唯一能動的只剩下了眼睛。

寒空自碧,從那深翠的天幕之上降下一道素色身影,落至徐行之身側,不由分說便將他攬抱入懷。

那可怖的靈壓唯獨放過了徐行之。

徐行之想要看清來者,微啟雙目,卻只見一雙唇覆蓋上了他的唇畔,將一顆彌漫著檀木香的圓丹以及熟悉的清爽草葉味道一起餵入他的口中。

說也奇怪,那人一抱住他,海似的安寧和疲倦便頓時漫了上來,惹得徐行之昏昏欲睡。

他恍惚著抬起右臂,想去握那隻手:「……回來了?」

來人的嗓音軟得像水,生怕聲音大了,驚嚇到蒼白如紙的懷中人:「師兄,我回來了,重光回家了。」

徐行之笑了一聲。

孟重光想去抓他遞來的「右手」,可在剛剛抓到一層被鮮血染透的薄袖時,徐行之便徹底失去了知覺,那袖子從孟重光虛握的掌心裡抽離,落在了地上。

所有在場弟子,還能夠保持清醒的,均看到了孟重光與徐行之唇齒交融的一幕。

此情此景太過驚世駭俗,倒吸冷氣之聲此起彼伏。

溫雪塵震驚得甚至顧不得胸口的抽痛,竭力聚起胸臆中閉塞不通的靈氣,咬牙道:「孟──」

孟重光聞聲,抬起頭來。

溫情脈脈的目光在離開徐行之的瞬間便綻開了無窮的惡意,明明如火,傲慢且輕蔑地注視著底下那一群被他壓制得難以動彈的修士們。

徐行之的右手斷腕隱匿在寬大的袍袖之中,左手又新受劍創,鮮血把袖口染得絳紅一片,又沾上了孟重光的風陵素袍。

那長袍在風裡翻捲,狀如桃花流水。

徐行之倒在孟重光懷中,已失去了所有知覺,因此他沒能看見一寸寸爬上孟重光眼尾的妖異的紅,以及他雙眉之間灼然而起的朱砂痣。

已臨場的諸位君長,以及周北南、溫雪塵與曲馳,滿目慌張,眼睜睜地看著他平素乖巧的外殼褪去,露出了張揚無比的天妖本相。

溫雪塵只覺得呼吸也停滯了:「天妖……」

廣府君驚得口舌打結:「孟重光,你──」

容不得他將話說完,廣府君便覺腰間一輕,原本草草收納了師兄元嬰碎片的靈囊竟輕飄飄飛出,落入了孟重光掌心。

廣府君登時間睚眥盡裂,掙扎欲起又不得其法,赤紅了雙目咆哮:「孟重光!」

孟重光冷笑,疊好靈囊,收好玉穗,塞入徐行之懷中。

……此刻,他不管是要摘廣府君的頭顱或是心臟,只全憑他喜好罷了。

然而,他帶走的東西,要比一齊摘走廣府君的心肝脾肺還要更令他痛徹心扉。

他謹慎地扶住徐行之受傷的手臂,指肚扣住他勁瘦的腰腹,把昏迷的人打橫抱住,竟是要帶他離去的模樣。

曲馳又把劍往外拔了一點,但也僅能止於此步,再無法寸進。

就連在場的扶搖君、廣府君等君長亦是動彈不得。

曲馳的師父登仙而去,清靜君與徐行之一死一傷,在場之人,竟再無一人能克制這般的湃然靈壓!

眼見徐行之要被孟重光帶走,溫雪塵心裡一涼,奮力喊道:「你若帶他走,行之便再也證明不了他的清白了!」

「證明?」孟重光冷冷一睨,「你們今天一整日證明了什麼?我只看到師兄受重傷,被汙蔑,難道要等到師兄涼了屍骨,方才由著你們指著他說,他是冤枉的?」

他看向廣府君,一字一頓道:「你們如何看待師兄,我管不著。但你們最好知曉,師兄如何看待你們,才是最要緊的。」

他伸出手去,「閒筆」似有所感,從大開的殿門間飛出,落於他的掌心。

孟重光冷冷笑著:「師叔,為著風陵山及其餘三門的平安,您最好設法為師兄證明清白。」

「你膽敢威脅四門?」

孟重光抱住徐行之,站起身來:「我這不是威脅,是通知。十日之後,我需得風陵山給我一個交代,一個為何要把師兄害至此等地步的交代。否則師叔,恕我冒昧,您的性命,我便取之一用,聊作安慰。」

「在那之前……」無視了廣府君可稱之為猙獰的面色,孟重光抬手撫了一下徐行之的胸口,神情才略略變得複雜起來,「……師父的清靈,我會暫時替您保管。」

廣府君的面色沉沉如鐵。

待孟重光懷擁徐行之踏風而去許久之後,眾人才覺心神一鬆。

曲馳與廣府君幾乎是在解綁後的瞬間便御風向孟重光離開的方向追去。

事關清靜君的神魂,幾乎所有能動彈的四門弟子都追隨廣府君而去,就連元如晝也在狠狠抹去臉上淚水後,踏劍沐雨,拂袖追去。

餘下的幾名風陵弟子默契地魚貫進入青竹殿,把散發著血腥氣的殿門合上,默默打掃。

清靜君的遺容並不好看,事發突然,他們只能竭力為清靜君在其餘三門君長與弟子面前保留幾分最後的體面。

剛才溫雪塵受孟重光壓制過甚,此時胸口悶痛得緊,一直守在他身側的周弦急忙倒出幾粒藥,替他壓在舌下。

周北南脫力地坐倒在青竹殿前溼漉漉的臺階上,雙肘搭在雙膝之上,略有凌亂的烏髮在額前垂下幾綹。

今日之事,件件突然,以至於他此時仍如墜五里迷霧。

是耶非耶,他已全然混亂了。

緩過一口氣來後,溫雪塵搖著輪椅,行至周北南面前:「在行之醒後,我便去見了師父。北南,在我走後發生了什麼?」

周北南不知溫雪塵為何要問此事,他痛苦又不解地將亂髮一遍遍向後捋去,答道:「我與曲馳陪行之說了會兒話。」

「行之那時狀況如何?」

「尚可。」周北南說,「我與曲馳都不太想馬上追問他身上的鬼族刻印是如何來的,只與他談論了他的手傷。行之精神不大好,答了幾句後便倚著床欄休息了。」

「後來呢?」

「後來?……廣府君遣弟子來通傳,讓曲馳帶行之去見他。我想著,左右回了應天川弟子下榻的別館,我父親也定是要把我傳喚去罵上一通的,索性便留在了行之殿中。後來,孟重光便回來了。」

溫雪塵蹙眉:「他何時回來的?」

周北南煩躁地擼了兩把頭髮:「我怎會記得這個?」

周弦替他回答:「戌時整。」

溫雪塵這才記起,在自己被師父喚走時,周弦與元如晝為著照料徐行之,一起留在了他的殿中。

他轉向周弦,語氣放緩了許多:「他回來時是什麼模樣?」

周弦凝眉回憶:「他初始是很不高興看見我與兄長的模樣,徑直便問,徐師兄身在何處。」

「他回來時已知道行之出事了嗎?」

「那時尚不知道。」

直至現在,周弦仍然清晰地記得,自己在告知他徐師兄被疑為鬼修並身受重傷時,孟重光那驟然間變成死人顏色的臉。

「……然後?」

「我與他大致講過事情原委之後,他便問師兄被帶往了哪裡。當時廣府君遣弟子前來,說的是廣府君要提審師兄,我便以為師兄被送去了妙法殿。將此事告知於孟師弟後,他便匆匆抽身去了。」

溫雪塵沉吟片刻,反問道:「也就是說,在孟重光離殿之後,並沒有人跟著他?」

周弦訝異:「塵哥?」

周北南尚未能明白溫雪塵所指何意:「雪塵,你是什麼意思?」

溫雪塵指尖抵著陰陽環,卻未曾轉動:「我信行之,行之絕不可能殺清靜君。但是,孟重光就不一定了。」

「孟重光那段時間無人跟隨,嫌疑著實很大。」他緩聲推測道,「他明明是天妖,卻假作凡人身分,潛入風陵山多年,定是別有所圖。他有殺掉清靜君的實力,趁此時帶走行之,更是會坐實了行之弒師的罪名,正好也能堵住行之的口。」

周北南想起孟重光身上騰躍洶湧的靈壓,只覺脊骨發涼。

他無法想像那個空有一張漂亮臉蛋的青年坐擁這般深沉如海的靈力,卻裝作靈力低微、天賦不足,且一裝就是十數年光景。

他喃喃問道:「他圖什麼呢?」

溫雪塵推測道:「混入風陵,所圖謀的,大概便是神器世界書了吧?」

周北南的思路已然混亂,呆呆地順著溫雪塵「嗯」了一聲,繼續苦惱地把額前亂髮抵在手心裡,緩緩鑽動,看樣子是打算用腦袋在手上鑽出一個洞來。

周弦了解塵哥,知道他絕不憚以最大的惡意揣測非道之人的行事動機,但她卻並不這麼認為。

徐行之被押出殿後的神情,周弦看得一清二楚。

他那副恨不得把自己的心手套似的從胸腔裡翻掏出來的絕望神情,已經讓周弦對殿中發生的事情有了猜想。

她盯著孟重光和眾位修士離開的方向,眸色間透出難言的憂鬱。

──徐師兄,你若真的打定主意要走,便不要再回來這傷心地了。

燈火瘦搖,道士掃雨。

沒了在山前通天柱前刻字的醉酒青年,沒了叮鈴鈴地穿梭往來的六角鈴鐺聲,風陵山的夜從未如此靜過。

| FindBook |

有 3 項符合

反派他過分美麗(3)(限)的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

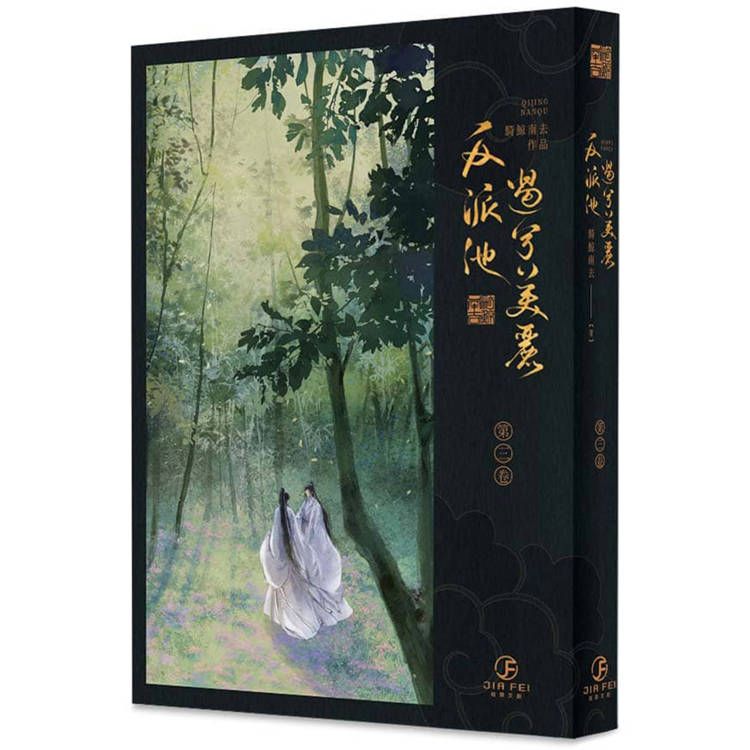

圖書名稱:反派他過分美麗(3)(限)

徐行之在自己的話本裡寫道:

在山的那邊海的那邊有一群大反派,他們伶俐又可愛,

他們千奇又百怪,他們勤勤懇懇,要從牢裡逃出來。

後來,他穿進了話本裡。

世界說:你的設定攪亂了世界秩序,你要把打算衝破牢籠、占領世界的反派boss殺掉。

徐行之說:對不起,我只是一條鹹魚。

世界說:沒關係,反派是你親手寵大的師弟,他最聽你的話了。

徐行之:……我沒寫過這樣的設定。

boss溫柔臉:師兄兄,你喜歡這條金鎖鏈,還是這條銀鎖鏈?你慢慢選,我什麼都聽你的。

徐行之:……我真沒寫過這樣的設定。

——這設定,一切如你所願。

作者簡介:

騎鯨南去

知名網路小說作者。

章節試閱

徐行之被押出殿中時,只覺口中臉上鮮血尖銳如倒鉤,刺得他渾身發燒,然而他聽天由命地望著眼前漸漸集聚起來的人群,像在發一個白日夢。

他看過一張張熟悉的臉,以及不斷從各個方向湧來的踟躕人影。他看到元如晝驚愕的淚眼,看到曲馳、周弦與溫雪塵,還看到了徐平生。

徐平生掙扎著撲上來抓住廣府君的衣襬,卻被他一腳掀開,他滾開的時候,徐行之清楚地看到,他的膝蓋上都是在雨後泥濘上久跪後板結的乾涸泥土。

徐行之以為自己看到了幻覺。

他的聽力好似也出了問題,他只能聽到早蟬長一聲短一聲的鳴叫,聽到天邊的雲行聲,卻聽不清弟子們在...

他看過一張張熟悉的臉,以及不斷從各個方向湧來的踟躕人影。他看到元如晝驚愕的淚眼,看到曲馳、周弦與溫雪塵,還看到了徐平生。

徐平生掙扎著撲上來抓住廣府君的衣襬,卻被他一腳掀開,他滾開的時候,徐行之清楚地看到,他的膝蓋上都是在雨後泥濘上久跪後板結的乾涸泥土。

徐行之以為自己看到了幻覺。

他的聽力好似也出了問題,他只能聽到早蟬長一聲短一聲的鳴叫,聽到天邊的雲行聲,卻聽不清弟子們在...

顯示全部內容

|