第一章 伺機而動

亞曼達.史密斯(Amanda Smith)在三十歲時告訴自己和她的母親,三十五歲是個生小孩的絕佳時機。她有個計畫,在當時這個計畫近乎完美。為了避免在五年內懷孕,亞曼達在子宮裡置入避孕器(IUD),等她計畫的時間到了之後再取出,接著她就能按照計畫開始談戀愛、生小孩。倘若到時候她沒有伴侶,她也要自己生小孩。但她深信到時候一定可以遇到某個人,一同組成家庭。

對三十歲的亞曼達來說,三十五歲可能是那個「這些事情都會成真」的年紀,但如今三十六歲卻還單身的亞曼達可能不同意這一點。「我很憤怒。」她說。「現在的生活並不符合我的期望,這一點都不公平,真的很糟糕。我看著身邊的朋友都有了孩子,而我現在的生活狀況也讓獨自生育孩子變得很困難。」

亞曼達並不是唯一一個覺得自己還沒準備好成為父母的人。自一九九○年以來,三十歲以上順性別女性的生產率逐漸攀升。現今,介於三十至三十四歲之間的產婦所生下的孩子,數量高於其他年齡層的產婦。三十五歲以上的生產率更高於青少年,這和幾十年前的情況有所不同。

這麼多人在等待是有道理的。美國的學生透過聯邦助學金貸款的,每人平均負債三萬六千五百一十美元,私人借貸的,則每人平均負債五萬四千九百二十一美元,房價中位數為三十七萬四千九百美元,而一年的托兒費用超過一萬七千美元。然而,等待「完美時機」似乎意味著能夠提升社會、財務和心情等方面準備充分的機率,但社會學家勞倫.杰德.馬丁(Lauren Jade Martin)博士認為,這些相對新興的社會壓力帶來的問題是,「生小孩之前必須考慮一些情況」的想法越來越強烈。因此,那些相對有特權的人在生育選擇上較為自由, 比起其他人也更容易達到做好準備的標準。

延遲生育的現象在高知識分子或中產階級等族群更為普遍。研究認為這是因為不同社經地位的族群,對於生育小孩抱持不同的看法。年輕的中產階級和高知識分子傾向規避風險,而社經地位較低的族群則視生育小孩為一種尋求生命意義的方式,因此限縮了他們向上流動的機會。

設想好各種條件看似萬無一失,能讓自己做好準備成為父母。但事實上,達到自己所設定的目標,並不保證你會覺得自己已經為生育小孩做好準備。馬婷(Martin)針對七十二位膝下無子的美國女性進行研究,她們的年齡分布在二十五歲到四十歲之間。馬婷根據她們的生育意願將其分為三類:延遲生育者,想要生育小孩的人;談論生育者,生不生小孩都行的人;拒絕生育者,不想要生育小孩的人。四年後,當她再次面談這些人時,只有部分的延遲生育者和談論生育者生下小孩,屬於拒絕生育者的族群中,沒有一個人生下孩子。有些人在完成目標後,最終生下小孩。其他人即便已滿足先前設下的條件,依然膝下無子。那些仍然覺得不適合生小孩的人,則是一直改變他們的目標。因此馬婷相信,這些決定之後再成為父母的人,較多是因個人選擇,而非受到外在因素的影響。

這並不意味著推遲生小孩的時間是一件不好的事。研究發現,等待生小孩也是有它的益處。年紀較長的父母隨著孩子的出生,更能體驗到生活滿足感的增加。推遲生育小孩的人,則更能感覺到自己對生活的掌握,因此比起那些在二十三歲以前就生下小孩的人承受更少壓力。然而,對於順性別的男性來說,推遲成為人父的時間越久好處似乎越多,而順性別的女性在三十歲之後則漸漸轉為不利。

亞曼達並未在此刻做決定,她採取的是保險的策略:凍卵。這不是個容易的選擇。作為一位住在洛杉磯的作家,亞曼達對於花費一萬美元凍卵感到猶豫,因為當時她甚至不確定自己是否想要生育孩子。然而,最後她還是認為這筆花費相當值得,因為可以為她排除選擇所帶來的負擔。她不想在五年後回頭懊悔自己沒有採取行動,所以她為自己爭取了更多時間。

「我可能會在四十歲時重新評估,」她說。「我不認為自己四十歲之後還會想生育小孩,我無法想像自己在四十五歲時,還有足夠的精力生育小孩。我深信自己到了四十歲時,將會再次改變心意,而凍卵可以減輕我需要做出決定的壓力。」

做決定是相當困難的一件事。那不僅僅關乎財務或社會壓力,而是一連串因人而異且隨著時間改變的因素。如果你想理解自己的感受,那麼可以看看外面的世界,看看整個社會和我們的成長背景如何形塑我們對於成為父母的理解。接著,再看看自己的內心,看看自己想從生活中得到什麼,成為父母的好處和壓力是否符合這些目標。我們將在接下來的章節中討論這些問題。

人們為什麼生小孩?

倫理學家克莉絲汀(Christine)總述:「很諷刺的,在當代西方文化中,人們需要一些理由來拒絕生育孩子,而生育孩子卻不需要任何理由......沒有人會問一個剛懷孕的女性或自豪的新生兒父親說:『你為什麼要生小孩?你的理由是什麼?』」

皮尤研究中心(Pew Research Center)的調查顯示,當他們被問到為什麼要生小孩時, 百分之八十七的父母都會回答:「生育小孩帶來喜悅」。然而,其中近半數的父母也說:「沒有什麼理由,自然而然就發生了。」 這些幾近矛盾的答案顯示出,社會如何形塑我們對於成為父母這件事情的認知,並且過去我們在做決定時顯然考慮不周。

決定成為父母是一件複雜的事,因此有些人寧可不做決定,順其自然。然而,每年有將近一半的美國新生兒,在產婦非自願和缺乏計畫的情況下誕生。小孩提供了研究人員所謂的「減少不確定性」。人類天生傾向於減少不確定因素,通常透過以下兩種做法實現:我們蒐集資訊以便做出風險最低的決策,或者我們在可預測的、設定好的途徑中採取行動。這本書屬於第一種行動策略,你正在了解是否成為父母、有哪些職責和選擇,藉此做出最合適自己的決定,降低未來可能後悔的風險。在不做任何研究的情況下決定生小孩,是降低不確定因素的第二種形式。小孩將迫使我們走上一條固定的道路上,因為他們將帶來長期的責任。當你有小孩後,你可能必須照顧他們至少十八年。所以,你或許不知道自己未來的樣貌,但至少知道養育小孩會是你生活中的一部分。

對未來感到不安是一股很強大的力量。當我詢問那些幾乎篤定不生小孩的人猶豫的點在哪,絕大多數的答案都是他們擔心年紀漸長後沒人照顧。當然,有小孩並不保證當你年老後他們必然會照顧你,然而,比起老了之後孤身一人或住在養老院裡,有家人陪伴你邁入老年的想法,能讓你減輕一些焦慮。

然而,研究顯示,多數父母更傾向援助已成年子女,而非接受他們的援助。聽起來有點哀傷,但確實無法保證你的孩子將來必定會照顧你。你可能與孩子的關係疏遠、他們可能比你先離世,或者可能因無法照顧你而把你送到療養院。如果臨終照護是你想成為父母的唯一理由,那麼更好的做法是,把需要花費在孩子身上的數十萬美元存放在退休基金裡。一般中產家庭每年在養育小孩上平均花費一萬六千美元。如果把這些錢以每年百分之四的報酬率進行投資,除了這十八年來可存下將近三十萬美元之外,你還能額外獲利十二萬美元。雖然這些錢不夠退休後的生活,但你還是能比原先多得到四十萬美元。

孩子能在我們年老時照顧我們的觀念已經過時。成年子女和父母的生活關係緊密相連的結果是,成年子女的生活問題會為父母的身心健康帶來負面的影響。因為我們告訴父母們某些養育小孩的方式,能培養出成功的孩子,所以當成年子女在社會標準下被判定「失敗」 時,父母會將其內化為自己的失敗。所以,如果你只是樂觀地認為自己之後的生活會更好而想要生小孩,那麼必須先認清事實並非總是如此。

年輕人漸增的經濟焦慮也會影響到父母。那些認為自己的成年子女需要比別人得到更多援助的父母,在生活滿意度方面也較為低落。現今的父母須花費更長的時間養育子女,並為子女提供更多的經濟援助。父母投注在已成年子女身上的花費,大約是養育兒女至十八歲所需費用的三分之一。所以,倘若從上面的例子來看,從出生到十八歲的育兒費是三十萬美元,孩子成年後則需再付出十萬美元來支持他們。

儘管某些人默許以不安全性行為來決定自己是否成為父母,但並非每個人都可以或希望接受這種生物性的選擇。研究員茱莉亞.摩爾(Julia Moore)博士認為,生育小孩的路徑並非總是線性的,而是常常會遇到轉折或改變。我們的態度會隨著時間而改變,改變也取決於我們身處的環境和境遇。

茱莉亞面談了三十二位成為母親後,卻表示不想要小孩的女性,部分的研究結果發表在《婚姻與家庭》(Journal of Marriage and Family)這本期刊中。這份研究顯示,在這些改變父母身分態度的人背後有三種機制:意外懷孕、意圖不明、蓄意決策。這些意外懷孕的人懷上小孩時皆尚未結婚,她們大多數人正在使用避孕藥,卻意外的失敗了。部分人則因為曾被診斷無法受孕而沒有使用保護措施,或是過去從未因為沒有避孕而懷孕。對於這些女性而言,懷孕並不是證明了她們瞞騙自己或別人她們想生小孩這件事。當她們發現自己懷孕時, 內心沒有一絲喜悅或安慰。相反的,她們大多感到憤怒或認為自己的人生要毀了,甚至想要墮胎,只是最終沒有這麼做。

從不想生小孩轉變為不確定是否生小孩的第二類人,通常是在擁有固定伴侶之後,他們的伴侶很渴望有孩子。因此,這一類人中有許多女性停止避孕措施,選擇藉由順其自然來為她們心中的猶豫做決定。儘管這類人在往後的日子裡也獲得為人父母的喜悅,但多數人當初對於懷孕的結果漠不關心,部分的人甚至考慮將小孩拿掉,只是最後決定不這麼做。

研究中,最後一類女性的轉變是,從決定不生小孩轉變為要生小孩。成功懷孕的人談到,儘管已達到當初設定的目標,但她們仍然感到空虛。此外,伴侶之間的交流及家庭成員的離世,都是激發這種改變背後的動力。

對於酷兒而言,決定生孩子這件事需要更多的動機。研究認為,男同志和女同志渴望成為父母的比率低於他們的異性戀同儕,原因正是異性戀霸權主導了理想父母的型態(孩子需要一位母親和一位父親的想法),以及自我汙名化和一些阻礙,例如生育治療、墮胎和代孕方面遭遇到的歧視。

然而,這種情況受到婚姻平權的影響而起了一些變化,酷兒族群逐漸被社會接受,成為父母的管道也日漸增加。如今,越來越多的酷兒子女(酷兒的小孩)出生於已公開出櫃的父母親;相比之下,從前酷兒往往被認為膝下無子,且大部分的酷兒父母是沒有公開出櫃的。儘管酷兒成為父母的阻礙已減少,但對於大部分被歧視的有色人種的酷兒族群來說,成為父母的平等權依舊受到侷限,並且大部分的酷兒家庭都無法負擔昂貴的生育服務和收養所需的費用。

對於跨性別者來說,成為父母的道路更是坎坷。大約有百分之二十五至百分之五十的跨性別者已成為父母,而大部分的跨性別父母在公開出櫃之前,就已經有了孩子。已出櫃但尚未成為父母的跨性別族群中,跨性別女性更傾向收養小孩,其中有一半的跨性別男性則表達他們願意懷孕。

雖然跨性別與非二元性別族群傾向和他們的順性別同儕一樣,擁有育兒的渴望,卻很少有人在使用賀爾蒙和進行性別確認醫護手術之前,保存自己的生育能力。性別確認醫護已相當昂貴且耗時,因此對於跨性別和非二元性別族群而言,很難再負擔保存生育能力所需的費用,也不太想為此延後轉性的時間。此外,儘管已保存生育力的跨性別族群,都相當肯定自己的決定,凍精或凍卵仍會增加他們對於自己性別的焦慮,更不用說懷有身孕的跨性別男性(又稱為海馬爸爸)所感到的性別焦慮。「海馬爸爸」一詞源於海洋生物海馬,牠們是唯一從懷孕到生產皆由男性負責的生物。

異性戀和酷兒出於相同的原因想要小孩,人們常見的主要理由是情感上的滿足、取悅伴侶、滿足生理上的欲望,以及延續他們的家族。儘管對於一些人而言,與孩子之間的血緣關係相當重要,但對於酷兒、非二元性別和跨性別族群來說,這點似乎不太重要。研究人員修正了一項源自一九七○年代的理論,使其較符合現代社會,藉此檢視人們為什麼決定要生小孩。人們之所以決定生育小孩,是因為他們認為有小孩可以得到:

●成人地位與社會認同

● 自我延續、存在的連結、生生不息

● 道德:宗教、利他主義、群體利益;關於性行為、衝動行為和美德的規範

● 心理上的益處:與小孩互動時激發的情感

● 獲得激勵、新奇與樂趣

● 獲得成就、能力與創造力

● 獲得力量與影響力

● 社會比較與競爭

● 經濟效用:財務分配、家務分擔及老年保障

不生小孩的人心裡想的是,無償照顧小孩,且付出勞力卻得不到正面評價(雖然說實際上這些事比較可能發生在有小孩的人身上)。對二十二歲的伊恩(Ian)而言,生育小孩與延續家族姓氏緊緊相連。他表示:「每個人都會死去,而後代子孫就像是『我們還在這裡的標誌。』我了解小孩可能很惱人,有時候很難應付,但是終究會得到回報。我很喜歡和我的表弟妹們互動,我認為小孩很有趣。」

正如人們想生小孩的原因有很多種,也有許多原因使人們不願生育小孩。其中包含父母的負面典範(例如,你的父母親很糟糕)、對小孩抱持負面觀感、擔憂人口的成長、個性、偏好以成人為導向的生活方式、缺乏照顧小孩的技巧、追求事業目標、工作壓力大,以及優先考慮伴侶關係、健康和教育。

研究人員研究人們的生育意願時,通常會利用一種稱為「計畫行為理論」的研究架構。基本上,生小孩這個決定取決於你是否認為生小孩有好處與生小孩所需的花費;再來就是社會壓力的影響,例如來自伴侶、家人、朋友和整個社會的壓力;以及你是否認為自己能夠勝任父母的角色。你的個性、價值觀、過去的行為、教育背景、年齡、性別、收入、宗教信仰、種族、文化、知識和媒體等,也是左右你做決定的因素。

但這個理論架構並不完美。畢竟,倘若非自願懷孕的現象在美國占據了一大半,那麼科學家又要如何預測生育小孩的意圖呢?意圖無法完全呈現行為模式,因此批評該理論的觀點認為,生育小孩或許更像是一種無意識的行為。我們的大腦經由圖式理解資訊,圖式是思考或行為的模式,用以分類和處理這世上的事物。例如,某人邀請你去參加一場生日派對,他們毋須向你說明這場活動的細節,你還是可以了解生日派對的用意。你腦中的圖式使你能夠很快地處理這項訊息,並理解生日派對上可能會出現蛋糕,以及走音的生日歌唱。這些圖式和社會脈絡(不同的場合、規範和人們)相互匹對,進而影響我們的意圖和行為。有個例子可以說明這個過程,某人意外懷孕了,卻因家人反對而沒有墮胎。

不論是否在計畫之中,成為父母與否取決於你如何看待這個世界,無論你的看法是有意識還是無意識的。這就是為什麼正反意見屢屢不足,它們並未全盤考量所有的因素,只將重點擺在自己看得見的正面意見和負面意見。做一個讓自己滿意的決定,不僅取決於深度的自我了解,更取決於形塑著你思想的社會規範與其他的外部因素,以及作為父母的意義。因此,讓我們深入的了解吧。

| FindBook |

有 7 項符合

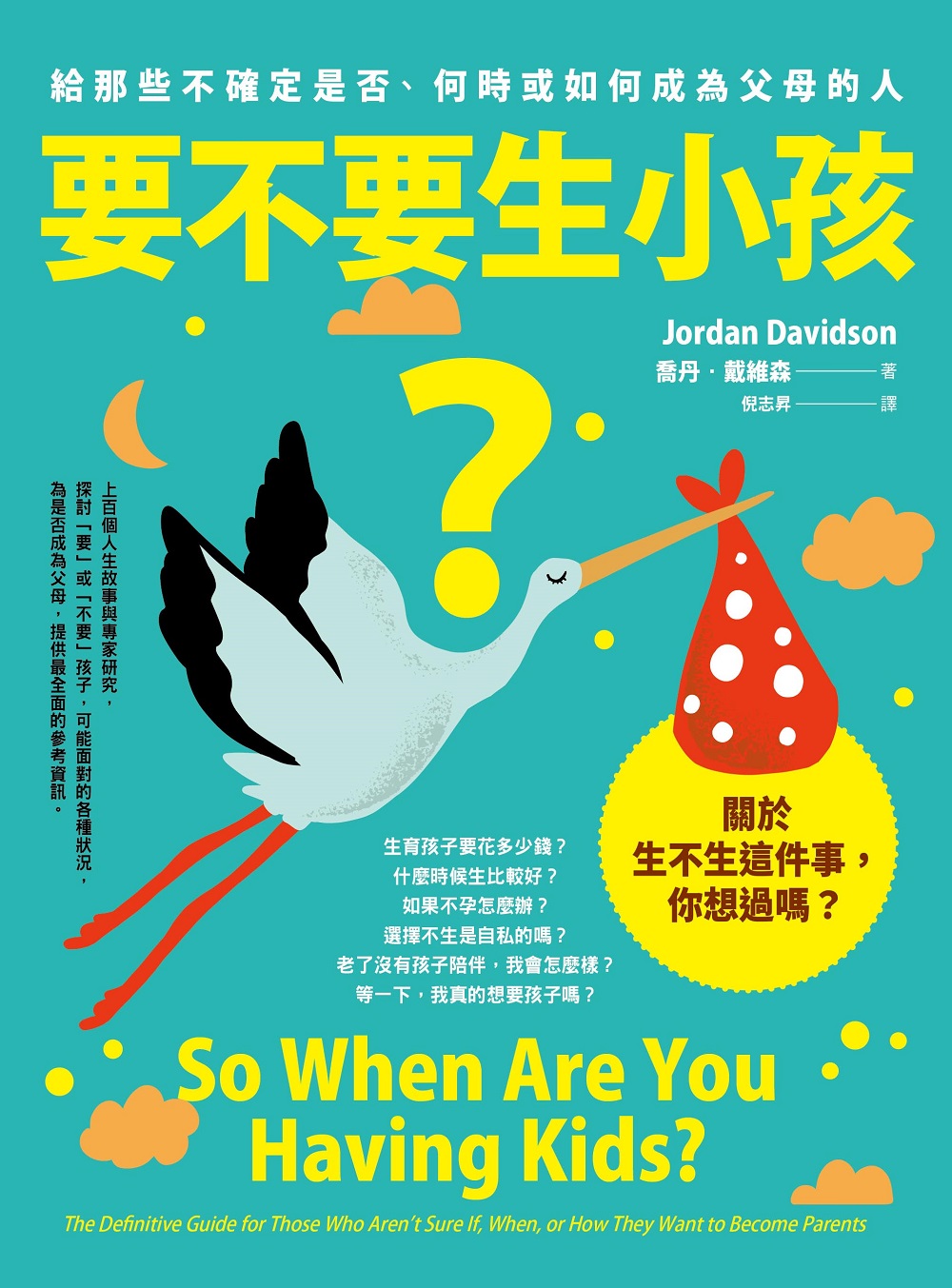

要不要生小孩?:給那些不確定是否、何時或如何成為父母的人的圖書 |

|

要不要生小孩?:給那些不確定是否、何時或如何成為父母的人 作者:喬丹‧戴維森(Jordan Davidson) / 譯者:倪志昇 出版社:日出出版 出版日期:2024-01-08 語言:繁體中文 規格:普通級/ 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 440 |

人生規劃/自我改變 |

二手書 |

$ 530 |

二手中文書 |

$ 563 |

新書推薦79折起 |

$ 593 |

家庭關係 |

$ 660 |

中文書 |

$ 675 |

社會觀察評論 |

$ 675 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:要不要生小孩?:給那些不確定是否、何時或如何成為父母的人

探討「要」或「不要」小孩,可能面對的各種狀況,

為是否成為父母提供最全面的參考資訊。

無論你的決定是什麼,你都好好想過,

真正理解這個決定對自己的意義,

做好相應的準備,更篤定地走在適合自己的道路上。

生育孩子要花多少錢?

什麼時候生孩子比較好?

如果不孕怎麼辦?

選擇不生是自私的嗎?

晚年沒有孩子陪伴,我會怎麼樣?

等一下,我真的想要孩子嗎?

無論是否成為父母,都是人生中的重大決定之一,

但是針對這個主題所能找到的參考,

多半是如何懷孕,或者有了小孩後如何養育。

然而,對於那些不確定是否、何時該成為父母,

或不了解為何想要成父母的人而言,能得到的資訊卻相當有限。

本書收錄上百個人生故事、研究與專家意見,

跨越性別與種族,

分析社會如何形塑我們對於「成為父母」這件事的理解,

探索各種與生育孩子相關的主題與觀點,

包括不孕、收養、氣候變遷、不生育等等。

如果你不確定是否想要小孩、

計畫生小孩卻不知道該做那些準備、

正在考慮要不要凍卵或做絕育手術、

對於無子女的晚年生活有些疑慮、

打定主意不生卻疲於應付他人關切、

或是不知該如何跟你的伴侶談論這件事,

都能從書中獲得明確指引,

拋開各種外在壓力與他人期待,

釐清自己是否真想成為父母、有哪些挑戰和選擇,

盡可能做出最合適的決定,降低未來可能後悔的風險。

作者簡介:

喬丹.戴維森(Jordan Davidson)

屢獲殊榮的健康新聞記者,也是《健康》(Health)雜誌的編輯總監。其作品曾刊登於雜誌《Parents》、《Men’s Health》、《Teen Vogue》、《Everyday Health》、《Verywell Family》、《Scary Mommy》、《Prevention》和Rewire News、BuzzFeed、CBS Interactive、Upworthy等媒體。她在生育領域的倡議也曾出現在萊斯特‧霍爾特主持的夜線新聞節目(NBC Nightly News with Lester Holt)和《Below the Belt》紀錄片中。在寫作本書期間,她是Citizen Endo研究團隊的一員,在哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)進行生殖健康相關項目的研究。她與伴侶和兩隻貓一起居住在紐約市郊區。

譯者簡介:

倪志昇

英美文學博士。著有《關於人生,莎士比亞的神回覆:來自莎劇的105個經典語錄》一書,譯有《負面思考的正向力量》、《王家衛的感官電影:影像詩學與煩鬱之美》、《最高領導力:讓員工把最好的自己帶入工作中》,並有多篇論文與譯文散見於國內期刊。現為大學教師與自由譯者。

章節試閱

第一章 伺機而動

亞曼達.史密斯(Amanda Smith)在三十歲時告訴自己和她的母親,三十五歲是個生小孩的絕佳時機。她有個計畫,在當時這個計畫近乎完美。為了避免在五年內懷孕,亞曼達在子宮裡置入避孕器(IUD),等她計畫的時間到了之後再取出,接著她就能按照計畫開始談戀愛、生小孩。倘若到時候她沒有伴侶,她也要自己生小孩。但她深信到時候一定可以遇到某個人,一同組成家庭。

對三十歲的亞曼達來說,三十五歲可能是那個「這些事情都會成真」的年紀,但如今三十六歲卻還單身的亞曼達可能不同意這一點。「我很憤怒。」她說。「現在...

亞曼達.史密斯(Amanda Smith)在三十歲時告訴自己和她的母親,三十五歲是個生小孩的絕佳時機。她有個計畫,在當時這個計畫近乎完美。為了避免在五年內懷孕,亞曼達在子宮裡置入避孕器(IUD),等她計畫的時間到了之後再取出,接著她就能按照計畫開始談戀愛、生小孩。倘若到時候她沒有伴侶,她也要自己生小孩。但她深信到時候一定可以遇到某個人,一同組成家庭。

對三十歲的亞曼達來說,三十五歲可能是那個「這些事情都會成真」的年紀,但如今三十六歲卻還單身的亞曼達可能不同意這一點。「我很憤怒。」她說。「現在...

顯示全部內容

作者序

在人生的某些時刻,你或許曾經思考過是否想要小孩。在你的內心深處,你可能已為孩子選了個你喜歡的名字,或者想像小孩的眼睛可能長得像你,鼻子像另一半。或著剛好相反:你喜歡別人的小孩,卻無法想像自己有小孩。你可能會想,當我的房間角落堆滿了發臭的髒衣服時,我怎麼能生小孩呢?或是你可能在想,學生貸款都還沒還清,怎麼負擔得起育兒費用?你的生理時鐘是否真的就像臉書上不斷彈出的凍卵廣告所說的那樣,正在倒數呢?

事實上,你有比你想像的還要多的時間,去組成一個家庭。至於確切還有多少時間,則取決於許多因素。當然,首要...

事實上,你有比你想像的還要多的時間,去組成一個家庭。至於確切還有多少時間,則取決於許多因素。當然,首要...

顯示全部內容

目錄

引言

第一部 你想要孩子嗎?

第一章 伺機而動

第二章 育兒的欲望從哪裡來?

第三章 應付外界期望

第二部 你應該生小孩嗎?

第四章 將渴望變成計畫

第五章 育兒的要求和回報

第六章 家庭計畫與人際關係

第七章 氣候變遷之下,還要生孩子嗎?

第八章 良好的財務狀況

第九章 傳承基因真的是最好的選擇嗎?

第十章 擔心自己無法成為好父母

第十一章 害怕懷孕或分娩

第三部 如何懷孕?

第十二章 生育能力基礎知識

第十三章 檢查生育能力

第十四章 保存生育能力

第十五章 生育治療

第十六章 面對不孕的悲痛

第十七章...

第一部 你想要孩子嗎?

第一章 伺機而動

第二章 育兒的欲望從哪裡來?

第三章 應付外界期望

第二部 你應該生小孩嗎?

第四章 將渴望變成計畫

第五章 育兒的要求和回報

第六章 家庭計畫與人際關係

第七章 氣候變遷之下,還要生孩子嗎?

第八章 良好的財務狀況

第九章 傳承基因真的是最好的選擇嗎?

第十章 擔心自己無法成為好父母

第十一章 害怕懷孕或分娩

第三部 如何懷孕?

第十二章 生育能力基礎知識

第十三章 檢查生育能力

第十四章 保存生育能力

第十五章 生育治療

第十六章 面對不孕的悲痛

第十七章...

顯示全部內容

|