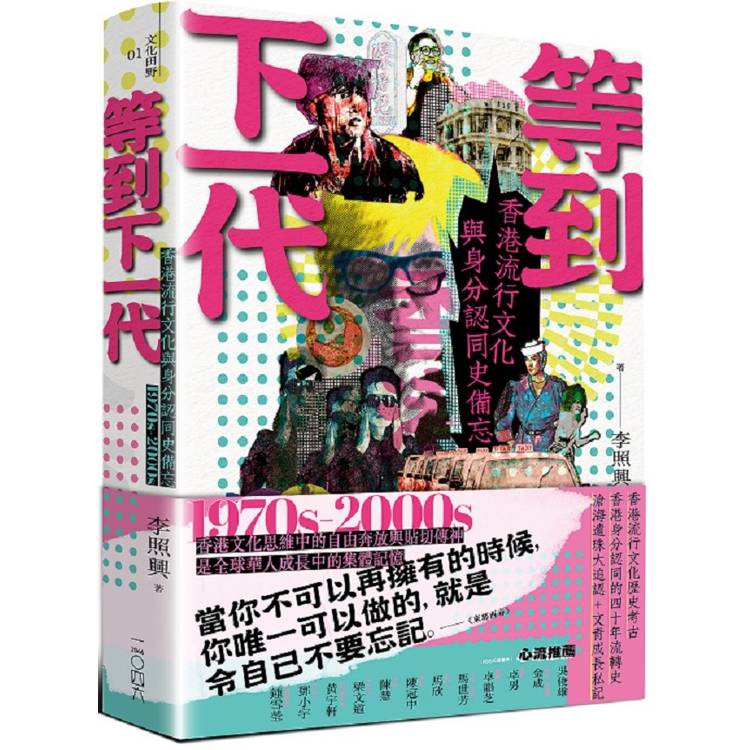

「當你不可以再擁有的時候,你唯一可以做的,

就是令自己不要忘記。」——《東邪西毒》

香港流行文化歷史考古

香港身份認同的四十年流轉史

滄海遺珠大追認+文青成長私記

香港文化思維中的自由奔放與貼切傳神

是全球華人成長中的集體記憶

為香港流行文化整理四十年脈絡

追溯香港流行曾經賴以成功的基因

為什麼香港文化可以創造流行盛世?

香港身分又如何通過流行建構?

面對正在消失的身分 文化可以如何傳承?

是從哪天起 帶着流行文化的自信

我們自豪地說 :我們香港人

我們又終將要到哪裡

由李小龍、許冠傑、衛斯理、張國榮、梅艷芳、林夕、周星馳、王家衛到四大天王;從功夫片、警匪片、黑幫古惑仔到臥底無間道,一杯茶餐廳奶茶呷到的港式風味,這一波始於70年代的香港流行文化產業及文化輸出,到90年代達至頂峰,是幾代香港人自鳴得意的標籤,進而成為了肯定自我的身分認同。

在挪用其時異常篷勃的文化商品和偶像風潮的過程中,同時激發更多香港新一代投身創作與文化消費,形成獨特的成長經驗。

香港流行文化這段黃金時代是如何被創造的?

所謂「港式」所指又是什麼?

它又如何輸出到全球華人地區,形成了「香港大流行」並一步步蛻變為「香港身分」的載體?

這是一場又一場跨界別新興媒體熱潮下的協同並肩:電視、電台、電影、出版、雜誌、漫畫、時尚、商場空間各種潮流大交滙。

一種無序中自生成序的獨有香港流行美學。

一個與全球華人文化圈息息相關的狂飊時代。

香港流行文化史,也是全球華人文化圈的交易誌和演變史。

正值香港面臨文化危機、身分存亡爭辯之際,要回顧香港流行文化這段大流行歷史,就無可避免同時也是一次香港文化的重塑與再植。無須一定清楚所有文化走向的來龍去脈,但共同有過的香港記憶卻早已化為你我個人成長中不被遺忘的一部分。

往後,香港文化香港身分,既要保存,同時講求再植與跨域長期連結。依仗的是熱愛過的、經歷過這個獨一無二的香港的每一個人,當中每一位都擁有一本屬於自己的香港流行史記。

本書特色

李照興早年曾撰寫《住在台北的101個理由》,在台灣本有知名度。他編著的《王家衛的映畫世界》,亦是電影界中知名著作。本書距離他上一本著作已超過十年,他亦有心建立離散港人/華人之論述,相信出版時會有一定哄動,是本社未來重點操作項目,亦將在台北書展舉辦活動。

名家推薦

吳俊雄(流行文化學者)

金成(《美紙》總編輯)

卓男(影評人)

卓韻芝(編劇)

馬世芳(作家、主持人)

馬欣(影評人)

陳冠中(作家)

陳慧(作家)

梁文道(文化人)

黃宇軒(城巿研究者)

曾志豪(傳媒人)

鄧小宇(文化人)

鍾雪瑩(金馬影后)

(按姓氏筆劃序)

「李照興的文章,有視野,有人氣,我一直愛讀。寫文化評論,他有邊緣人的優勢:比戰後嬰兒年輕,比數碼世代老成,實時見過丁蟹,體驗過政權交接,並提早用腳行遍大地,直擊潮爆中國。香港流行文化生於邊陲,數歷出奇的轉折。這段歷史,由李照興來寫,我想不到更好的人選。」——吳俊雄(香港流行文化學者)

「李照興總在逍遙獨遊間吸盡世間的日月精華,再以兼收並蓄的筆觸將觀察紀錄和分析。能寫出一本探索橫跨三十年的香港流行文化好書,非他莫屬!由黃金盛世的香港電視、電影、電台、出版,講到港式時尚和商場空間,以及香港身份的建構、消失和傳承,Bono跨領域的足跡,猶如香港流行文化從在地、跨越以至再植於全球華人世界般,獨一無二。」——卓男(影評人)

「什麼是香港?那就是餘年偶爾夜半想起,那些這輩子不知什麼時候還能再會的友伴,那些不知道什麼時候還能再度召開的集體儀式;那些我們曾經以為像呼吸喝水一樣自然,但現在猶如毒藥猛獸的言語和行動。當然,還有李照興如此深情而又細緻的替我們這代人所召喚回來的流行文化記憶。是的,那種生猛放肆無所顧忌,就是香港,至少是李照興和我的香港。如今,因為失去,所以我們想要記起;又因為我們記得,或許猶有餘燼。」——梁文道(文化人)

「作為80後,成長於九十年代,到了千禧過後,開始想參與其中,共同創造香港文化。於是,既對二十世紀末香港文化從現代走向後現代的發展軌跡極其著迷,也對千禧後現在進行式、百花齊放的當代演化,也充滿期待,急著想將一切放回應有的脈絡裡思索。要審視1970s– 2020s這半世紀的香港文化,評論人李照興的文字,一直是我這代人最重要的座標之一。從《香港101──愛恨香港的101個理由》到《香港後摩登:後現代時期的城市筆記》,從他的專欄文字與影評到「B鏡:流行世界自由connect」,這位前輩持續啟蒙大家,以宏觀的視野評價身份與潮流。尤其喜歡此書中「蒲點考古學」一章,那是香港一直有待書寫的城市空間文化史,非常精采。」——黃宇軒(城巿研究者)

「很高興現仍有人肯花如此時間,心機, research 寫香港流行史,回報肯定不成正比,十分欽佩和感動,希望出版後得到文化界正面的迴響和肯定。」——鄧小宇(文化人,《號外》創辦人之一)