安德烈婭‧武爾夫為寫作《創造自然》重新追尋洪堡的足跡。她以生動的筆觸和翔實的資料將洪堡的個人傳記、旅行歷險和自然觀念的演變交織在一起,既揭示了他在科學史上的樞紐地位,也搭建起這位150多年前的博物學家與現代的聯系。

洪堡宛如一位21世紀的通才,帶著遠超同時代人的前瞻性視角,將敏感的心靈注入對奴隸制、環境問題與科研發展等的探討。這位跨越科學與藝術的觀察者,可以超越任何時代。18世紀的人類以「進步」為關鍵詞,不斷投身改造自然的熱潮,可也逐漸失去了對自然的敬畏。在這一時期眾多探究「如何理解自然」的科學家中,有一位浮士德式的人物:他的內心簸盪著不息的求知沖動,不僅渴望周游世界,更試圖洞悉整個宇宙。深受啟蒙思想影響的他,堅信客觀實驗之必要,但也重視個人的主觀感受。他將科學與想象結合在一起,以「生命之網」的整體視角重新審視自然。

亞歷山大‧馮‧洪堡(Alexander von Humboldt,1769—1859),曾被普魯士國王腓特烈?威廉四世盛贊為「大洪水後真正偉大的人物」。他深入委內瑞拉的茂密雨林,穿越漫長的安第斯山脈,攀登當時公認高的火山——欽博拉索山;他曾與同伴驚險地逃脫鱷魚之口,目睹野馬與電鰻的殘酷搏斗,在重重樹影間與美洲豹狹路相逢。他將對自然的嶄新理解,融入對彼時政治局勢的悉心體察,既為托馬斯?傑斐遜帶去詳盡的考察資料,還影響了西蒙?玻利瓦爾的拉丁美洲革命。洪堡對世界的廣博認識不但招致了拿破侖的嫉妒,更深度影響了歌德、柯勒律治、達爾文、梭羅、海克爾等詩人與科學家。洪堡究竟如何從一位懷有遠游心氣的少年成長為具有世界影響力的科學家,其觀察自然的全新視角受到哪些影響的形塑,由此生成的整體自然觀又如何在思想史的流變中影響一代又一代的知識分子,這些問題都可以在《創造自然》中找到答案。

安德烈婭·武爾夫(Andrea Wulf),作家、歷史學家,出生於印度,童年時遷居德國,現居倫敦。她畢業於英國皇家藝術學院,主攻設計史方向,曾三次當選羅伯特·史密斯傑斐遜國際研究中心研究員,更於2013年當選大英圖書館艾克爾斯美國研究中心駐館作家。她是美國筆會中心、國際探險家俱樂部、女性地理學家協會、林奈學會和英國皇家地理學會會員,為《紐約時報》《大西洋月刊》《洛杉磯時報》《華爾街日報》《衛報》等撰寫專欄。她的著作豐富,成績斐然,常見於《紐約時報》暢銷榜單。她的《園藝兄弟》(Brother Gardeners)曾入選2008年薩繆爾·約翰遜獎長名單,並於2010年榮獲美國園藝學會年度圖書獎。從倫敦的英國皇家學會到美國的紐約公共圖書館,武爾夫的演講足跡遍布世界各地,她積極投身地理學與植物探索歷史的公共普及教育,並於2016年榮獲英國皇家地理學會頒發的內斯獎章。

| FindBook |

有 1 項符合

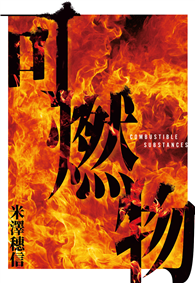

創造自然:亞歷山大‧馮‧洪堡的科學發現之旅的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

|