導讀

世界的小說:塞萬提斯

張淑英(臺灣大學外國語文學系教授/西班牙皇家學院外籍院士)

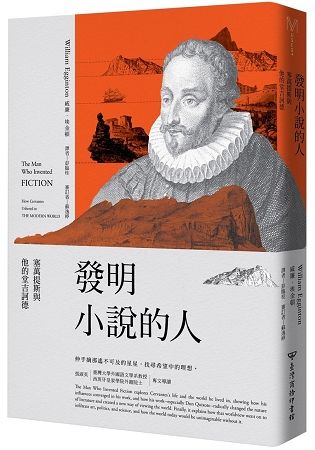

二○一四年七月五日,「第十四屆高中生人文及社會科學營」在臺灣大學舉辦,我主講一場「你我都有點兒吉訶德」,講述分析《堂吉訶德》。演講後有一位男同學提問說,《堂吉訶德》這部作品的梗概大家耳熟能詳,但是有沒有中文書籍特別討論塞萬提斯的生平傳記,以便和《堂吉訶德》有更深刻緊密的連結呢?當時我似乎沒有一個確切的答案。不惟中譯本,一直以來,我也持續蒐集彙整塞萬提斯傳記的外文原著。四年後的今天,臺灣商務印書館出版的威廉.埃金頓(William Egginton, 1969~)這部《發明小說的人:塞萬提斯與他的堂吉訶德》中譯本是一個相當合適的選擇。

《堂吉訶德》(1605/1615)上下冊出版迄今四百多年來,「塞萬提斯研究」和「吉訶德研究」汗牛充棟,但由於《堂吉訶德》的內容、文類浩瀚磅礴,鑽研主題式、文類式、某篇章、某理論、某些人物的研究較多,少有全面性的探討;即便許多論述聲稱吉訶德是塞萬提斯的原型,塞萬提斯的經歷在吉訶德身上體現,但是那畢竟是虛構的小說人物吉訶德的生命和歷練(相對詼諧、趣味、精采),不一定能恰當正確地從字裡行間對應出塞萬提斯的真實人生(總是挫敗、失落、潦倒)。誠如小說上冊第二十五章吉訶德在黑山的奇遇發出的妙語:「一個騎士有緣有故發了瘋,沒什麼好說;關鍵是要無緣無故發瘋……。」塞萬提斯近七十年人生(1547-1616),雖然歷盡滄桑,參透世態炎涼,隨時都還想奮力一搏,從谷底翻身,期待名揚利藪,因此沒有膽子、沒有症狀可以「無緣無故發瘋」,勢必得靠「無欲則剛」、有勇氣又有傻勁的吉訶德幫他抒發心中與胸中鬱。四百多年後的今天,威廉.埃金頓致力將塞萬提斯的人生嵌入《堂吉訶德》和他相對鮮為人知的《訓誡短篇故事集》、詩篇《帕納索斯山之旅》、戲劇《阿爾及爾的交易》、《努曼西亞之毀滅》等劇作和散文,藉著諸多文類作品的敘事,佐以眾多學術論文的評論,提點讀者在那些時空場域裡,塞萬提斯的真實人生發生了哪些事,而他的人、他的事又如何轉化為作品裡面的人事物。

而這只是第一步。埃金頓認為自己並非提供塞萬提斯生平的原創知識,換言之,他爬梳更深、鋪陳更廣。埃金頓在稱許塞萬提斯的虛實並置、歸功他發明「小說」(fiction)的原創力時,自己也依樣模擬、建構虛實,用小說的文字本質「散文」將塞萬提斯其人其事的「實」和他的創作的「虛」對照融合為一。我們讀完《發明小說的人》,發現埃金頓是全面解讀且讚賞塞萬提斯的多元貢獻。西班牙作為西方第一個新興民族國家,在所謂的「黃金世紀」(十六、十七世紀文藝復興與巴洛克時期)的輝煌盛世下,塞萬提斯時不我予或生不逢時的弔詭命運,創作出《堂吉訶德》這一部傳世經典,這樣的歷史、這樣的文學就極具魔幻寫實的本質。埃金頓旁徵博引,提出證據,稱許塞萬提斯承先(青出於藍勝於藍)並翻轉亞里斯多德的《詩學》和霍拉斯的詩的定義,引導讀者具備「懸置懷疑」的能力,堅持「詩意的信仰」,而讓後世讀者閱讀理想與現實交錯戲耍的《堂吉訶德》,四百年也不厭倦。相對拉伯雷《巨人傳》的猥褻和惡作劇,塞萬提斯的諷喻更具人性與同理心。又如,面對伊拉斯謨的《愚人頌》或摩爾的《烏托邦》,個中角色刻意針對權力和偽善的尖銳批評,吉訶德的傻子真話更顯得自然誠懇,就像傅柯的《瘋癲與文明》所言,吉訶德的瘋癲受到優遇且占據一個中心位置,形塑了情節糾紛和戲劇高潮。

承先之外,埃金頓如數家珍,將塞萬提斯「啓後」的貢獻更為宣揚落實:不只是十九世紀的寫實主義復甦後,紛紛以塞萬提斯為師,浪漫主義的詩學也濡染了塞萬提斯和《堂吉訶德》的自由主義,筆鋒思維更見感性和想像力。席勒、蒂克、施勒格爾均尊稱《堂吉訶德》是最偉大的浪漫主義小說,冒險又機智,歡笑又嚴肅,假作真時真亦假,無為有處有還無的謎猜。文學之外,埃金頓更將塞萬提斯的知性與智性以哲學和藝術的觀點詮釋。他認為晚塞萬提斯四十九年出生的笛卡兒所提出的「心物二元論」和「普遍懷疑」的論點,比柏拉圖的「洞穴理論」想像無限延伸,更具思考獨立性,絕對深受塞萬提斯的影響,而有《沉思錄》奠定他成為現代哲學之父的思想辯證。藝術這廂,埃金頓提出委拉斯蓋茲(Diego Velázquez1599-1660)的曠世名畫《侍女圖》(Las meninas, 1656)為例,視為西班牙藝術思維上的塞萬提斯和《堂吉訶德》,畫家兼具了觀者和作者的雙重身分,在兩相衝撞的空間主宰自我的「被看」與「看見」。究其原理,委拉斯蓋茲是透過鏡子繪畫,他畫出鏡子映照出來的人物,因此自己才有可能透過鏡子走入畫布,而我們看畫的人,從畫布外看見了被畫且在繪畫的委拉斯蓋茲。十七世紀備受宮廷重用的御用畫家委拉斯蓋茲,無庸置疑,知道了前輩塞萬提斯的文字作品如何刻劃人物,他也試圖在同一塊畫布上建構他一人分飾兩角的世界。

埃金頓從世界文學的角度看塞萬提斯,宏觀可喜;難能可貴地也勾勒了西班牙的敘事傳統和社會輪廓。塞萬提斯所處的西班牙黃金世紀時期,一方面承襲義大利創作的傳統,即田園牧歌文類、薄伽丘和佩托拉克等人的詩風;另一方面流浪漢小說蔚為風尚,更盛行的則是戲劇的創作與演出,此時期可稱是眾多文類百花齊放的時代。人稱「才子中的鳳凰」(塞萬提斯稱他是「天生魔鬼」)的洛佩.德.維加(Lope de Vega, 1562-1635)就是國家戲劇的靈魂,劇作數百、詩作數千,一天可以寫成一個劇本上演,不管是宮廷劇院或野臺戲,主題環繞在英雄事蹟與名譽、名譽與復仇、西班牙歷史與宗教信仰、田園牧歌戀情,以及所謂的「斗篷與劍」(Capa y espada)描述的貴族、婚姻糾紛、洗門風等情節,最後由國王、地方官或有力人士主持公道、曉以大義的喜劇結局。從洛佩.德.維加大受歡迎的現象可以窺知,文藝復興跨越到巴洛克時期的西班牙社會,天主教的教義是行為最高規範,名譽(尤其女人的名節)更是一輩子的情操。由此可見,塞萬提斯在他的作品裡所秉持的也是這類社會共通的價值觀,從《加拉泰亞》展現的田園詩書寫與愛情相思的主題,到十二篇《訓誡短篇故事集》、扛鼎之作《堂吉訶德》,以及遺作《貝爾西雷斯和西希斯蒙達歷險記》,塞萬提斯不斷地在愛情、信仰、教義、禮儀、名譽和國家認同中掙扎拔河。這位後世譽為「才子的王子」的塞萬提斯,他的家族,從曾祖父(羅德里戈)、祖父(胡安)、父親(羅德里戈)到他自己的兄弟姊妹(安德烈、羅德里戈、路易莎、安德瑞亞、瑪德蕾納)和私生女(伊莎貝),拋妻棄子有之,與人不倫之戀有之,紅杏出牆有之,官司牢獄有之,不幸早夭有之,奔波遷徙有之,屋漏偏逢連夜雨有之……,世代家族風光日短,坎坷日長(日常),塞萬提斯的一生就如葛拉西亞(Jordi Gracia) 在《征服諷喻》(La conquista de ironía)的傳記所提:「不斷地細數,不斷地細訴。」(contar y contar)塞萬提斯「生來也賤,多能鄙事」,工作要掂斤兩、數穀物,人生不如意事就化作扉頁「說故事」。所謂的光耀門楣,名譽這檔事,早在他出生之前,祖父輩們已宣告他的飄泊慘澹人生。

飄泊困頓或是漫遊遷徙的本質,形塑了西班牙流浪漢小說的傳統。過往有些評論將它說成「惡棍小說」,惡棍之流來自小說人物的性格行為。質言之,西班牙從第一本寫實流浪漢小說《托美思河上的小癩子》(1554),延展到兩部的《古茲曼.德.阿爾法拉契》(1599/1604),或是另類的流浪漢——烏貝達 (Francisco López de Úbeda)筆下的《女流浪漢胡絲汀娜》(La pícara Justina, 1605); 塞萬提斯的《林柯奈特與柯達迪優》(Rinconete y Cortadillo, 1613),格貝多(Francisco de Quevedo)的《騙子外傳》(El Buscón, 1626)等等,大部分的角色都只是圖個餬口過日子,盜亦有道。文學史上整體以創作文類而言,流浪漢小說一詞比較貼切,因為《堂吉訶德》就是流浪漢小說的集大成代表作,戲謔人生、諷喻眾生、體驗下階層人物之民間疾苦是他們流浪旅行揮灑俠客豪情的寫真與悟道。

「人生七十古來稀」,塞萬提斯走過生命七十年的歲月,彷彿也就像是個流浪漢。如果以埃金頓的分隔線,塞萬提斯一五八○年以前看世界、一五八○年以後觀西班牙,他似乎是一直遇不到伯樂的千里馬。雖然有幾位知心好友在文壇與出版上助他一臂之力,力道似乎總在關鍵時刻戛然而止。綜觀塞萬提斯的創作,那精華、那刻骨銘心,依然來自一五八○年以前的種種際遇,這些際遇對大航海時期的霸權帝國西班牙而言,就是不斷地征戰,不斷地蠶食鯨吞,不斷地擴張版圖,讓西班牙成為「日不落國」。一個自認無敵的國家一定要敗在「無敵艦隊」(1588)才能看清真相,真的認輸(一蹶不振的癥結在於不肯認清輸的事實)。巴赫汀(Mijail M. Bajtin)在《小說的理論與美學》中點出「戰爭是小說創作的主要與襯托主題」更佐證塞萬提斯創作素材的豐富其來有自。塞萬提斯沒能在西班牙的「武功」這班列車上以官銜璀璨發光,卻在「文治」的文壇上永垂不朽。生命最後的十年,他並非「諸法皆空、自由自在」,筆觸雖輕描淡寫說出「閒來無事,鬱鬱寡歡,信手拈來,下筆成書」而成《堂吉訶德》,但也正是生命臻於成熟豐沛的時候,而有此叫人淚與笑一起發聲的傑作。我(們)也可以用七言詩概括他的人生奪標迢迢(條條)路:「出師未捷臂先斷,遠離非洲階下囚,城內城外皆踉蹌,《堂吉訶德》以明志。」埃金頓在《發明小說的人》六度提到小說的角色就是面具,有了面具,方能看到真實。由此可證,塞萬提斯用虛構的吉訶德當面具,道盡他的真實人生。

二○一六年四月二十三日,全球文壇熱烈討論「世界書香日」的由來,並且同步紀念莎士比亞和塞萬提斯逝世四百週年忌日。為了這個大事紀,的確有一些學者提前致力鑽研書寫塞萬提斯的人生與創作,希望成為書市的亮點。埃金頓表示花了四年工夫撰寫《發明小說的人》,希望寫一本受普羅大眾歡迎的書,彰顯塞萬提斯的貢獻,因為對美國人而言,塞萬提斯仍是十分陌生的作家。不惟如此,在西班牙或西語世界,以塞萬提斯為主軸或傳記書寫的專書也非多數,彷彿印證塞拉(Camilo José Cela, 1916-2002)所說的:「塞萬提斯死了,吉訶德卻活起來了。」如今新近在書市流通的,就是埃金頓的《發明小說的人》,還有西班牙學者賈西亞.洛佩茲(Jorge García López)的《塞萬提斯:壁毯畫上的人》;葛拉西亞的《征服諷喻》;路西亞.梅西亞斯(José Manuel Lucía Mejías)的《年輕的塞萬提斯》、《成熟的塞萬提斯》兩冊;阿爾巴.艾茲格拉(Alfredo Alvar Ezquerra)的《塞萬提斯:天才與自由》。耐人尋味的地方是,埃金頓致謝的一些塞萬提斯的傳記研究學者如亞斯特拉那.馬林(Astrana Marín)、拜倫 (William Byron)、卡納瓦喬(Jean Canavaggio)、麥克羅里(Donald P. McCrory)和麥坎卓克(Melveena McKendrick)等人,和西班牙學者的研究資料與文獻來源的共通處只有卡納瓦喬(Jean Canavaggio)的《塞萬提斯》,顯見新舊大陸學者對塞萬提斯研究的語言和國家仍然有參酌偏選之處。

審視埃金頓這部《發明小說的人》,全書他只有在第一章〈創作與歷史〉提到巴赫汀。仔細閱讀巴赫汀的《小說理論》和《文本、對話與人文》的重要論述,已經可以讀到許多埃金頓在本書中探討辯證的議題,例如歷史詩學、小說的時空形式、小說中田園詩的時空、希臘文體的研究、拉伯雷作品的評析、長篇小說的修辭和笑的理論、感傷主義,尤其《小說理論》裡一個篇章〈騙子、小丑、傻瓜在小說中的功用〉,宛如埃金頓第六章〈牧羊人、騎士、貴婦〉的擬仿。雖然如此,埃金頓成功地融入了西班牙學者們著重的塞萬提斯的生平大事瑣事等際遇,這些傳記素材恐怕無人能勝過西班牙本土的研究,於是埃金頓的《發明小說的人》成為巴赫汀和葛拉西亞的合體,完成一部他希望讀者「閱讀且受歡迎」的有理論肌理又有故事性的學術趣味專書。

二○○五年《堂吉訶德》第一部四百週年慶時,我寫了幾篇文章和學術論文,二○一五年《堂吉訶德》第二部四百週年、二○一六年塞萬提斯逝世四百週年紀念時,又連續寫了幾篇文章。如今閱讀《發明小說的人》,倏忽想起三十年前(一九八八)我們那群西班牙文研究所學生跟著白安茂老師(Manuel Bayo, 1940-2005)翻譯塞萬提斯的《幕間短劇》(Entremeses)和羅貝.魯維達(Lope de Rueda)的《短劇》(Pasos),還每年輪番用中文演出。那時候我們就在「演.譯」塞萬提斯和吉訶德的人生,他的短篇故事和幕間短劇是他人生片段的拼圖,每一塊都有他的經驗、他的痛苦、他的失落,而匯聚了宏偉的鉅著《堂吉訶德》。三十年後,更深刻體會「你我都有點兒吉訶德」的深層意涵。「若沒有塞萬提斯,這世界將會如何?」埃金頓說:「無法想像。」

為何塞萬提斯/吉訶德會亙久綿延數百年,益見豐饒不朽?因為愁顏騎士保有了西班牙最純真的希望與笑的理論:「壞天氣也要有好臉色。」(A mal tiempo, buena cara)讓生命的燭光繼續點燃。塞萬提斯是發明小說的人,而他,已經變成一部世界小說。

二○一八年八月二十日於臺北—北京旅途