序

馮金牛

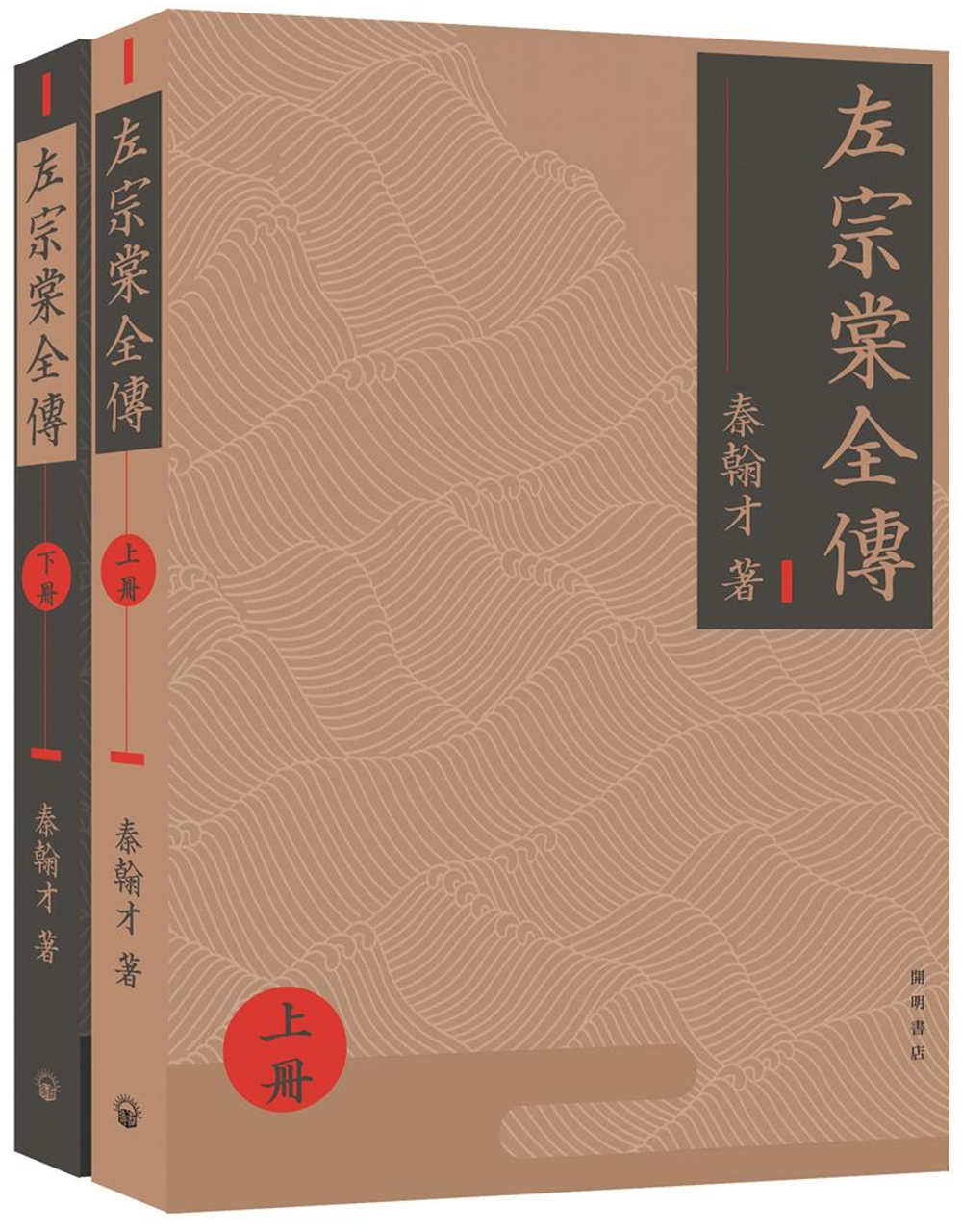

《左宗棠全傳》是秦翰才先生研究左宗棠諸多作品中最重要的一部。秦翰才(1894—1968),名之銜,字又元,號翰才,上海陳行鎮人,畢業於松江縣立第三中學,曾隨黃炎培在江蘇省教育會、中華職業教育社工作,1927年,受聘任上海市公用局秘書科長,抗戰時期輾轉於中國經濟建設協會、交通部、甘肅水利林牧公司工作,抗戰勝利後入中國紡織機械公司任職,1955年退休,1956年被聘為上海文史館館員。秦翰才先生的一生是平凡的,長期以來只是一位級別不高的文職人員;秦翰才先生的一生又是令人敬佩的,他並非專職的歷史學家,只是一位文史研究愛好者,卻傾其一生執着地收集有關清代大吏左宗棠的史料,沉浸於左宗棠的研究,形容他為此廢寢忘食、嘔心瀝血,一點不為過。

秦翰才先生自述好讀名人傳記及其著述,年輕時瀏覽了左宗棠的年譜、家書、文集,傾慕他的功績和為人,又遺憾世間頗多胡林翼、曾國藩、李鴻章等人的傳記,同為中興名臣,卻獨少左宗棠的研究著作,於是開始留意蒐集左宗棠的史料、專心研究左宗棠的生平,日積月累,逐漸成了他職業之外一項最重要的工作。1936年,秦翰才先生開始動筆寫有關左宗棠生平事跡的札記,這也是《左宗棠全傳》撰述之始。1949年初,《左宗棠全傳》結稿,前前後後寫了十幾年,四易其稿,期間正逢抗日戰爭,秦先生歷經流離顛沛,南下香港、西走重慶、北赴甘肅,生活本已艱辛,蒐集、保存資料更見困難,著述之難可想而知。抗戰勝利之後不久,又逢解放戰爭,生活仍不得安定,秦先生自述:「痛我生之不辰,亦慨是書之作,始終與鼙鼓為緣也。」讓人傾佩的是秦先生並未因此放棄他的研究,他以一種百折不撓的精神,堅持他的這份事業。圖書資料散失了,花錢再買;初稿留在香港不知下落,執筆重寫。除了左宗棠研究,秦先生幾乎心無旁騖,沒有其他嗜好。他的子女曾回憶:「他一生不講究吃喝,不上酒樓,不進戲院,惟一的愛好就是買書、讀書、寫書。」左宗棠的曾孫左景伊回憶1949年秦翰才先生拜訪他時的印象:「約五十餘歲,中小個子,戴副深度近視眼鏡……他是位嚴肅而正直的學者,我們談了約半小時,幾乎沒有見他露出笑容,只是全神貫注談他的對文襄公的研究——他的畢生事業。」(左景伊著《我的曾祖左宗棠·自序》)這是一位老派的知識分子,也是一位可敬的學者。

作為一生嘔心瀝血研究而得的成果,秦先生共完成了5部有關左宗棠研究的著作。除《左宗棠全傳》之外,還有《左文襄公在西北》《左宗棠外紀》《左宗棠軼事匯編》《左宗棠集外文》,總計160多萬字。其中最重要的就是《左宗棠全傳》了。沒想到《左宗棠全傳》的面世竟然也是歷經滄桑,充滿坎坷。1941年10月,《左宗棠全傳》完成第二稿,香港中華書局有意出版,遂送稿排印。不巧的是當年12月日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,中華書局顧慮時局變化不測,書版保存困難,遂將書稿退還作者,並「約俟事定再印」。第二年,作者返抵桂林,由於路途不便,《左宗棠全傳》書稿留在香港朋友處,未敢攜帶。戰爭期間,音信不通,書稿一度不知下落,但秦先生並未灰心,決意重寫,後來得知書稿由香港朋友帶至上海,大喜過望,猶如完璧歸趙。由於二稿之後又覓到不少相關史料,秦先生自謂原稿有不少缺憾,一改再改,直至1949年1月,完成了本書的第四稿,也就是如今出版的這一稿。這期間由於時局動蕩,書稿出版一直未能如願。新中國成立後,對左宗棠的評價總體趨於負面,左宗棠的傳記無人問津,也是可想而知的事。一生嘔心瀝血之作,只能束之高閣,文人之痛,莫過於此。「文革」期間,秦先生又遭抄家之劫,家中所有藏書、書稿、文獻資料悉數被洗劫一空。面對空徒四壁的居室,秦先生受到沉重打擊,整日無所事事,喃喃自語,精神接近崩潰,1968年含恨而逝。

秦先生所著研究左宗棠的5部書稿,命運最好的當屬《左文襄公在西北》,此書1946年由商務印書館出版,社會反響一直很好。王震將軍由於長期駐守新疆,對左宗棠征戰新疆、開拓大西北做出的歷史功績十分熟悉,並且有很高的評價。20世紀80年代,歷史學界對左宗棠的認識和評價有了很大變化。1983年,時任國務院副總理的王震將軍在會見左宗棠後裔左景伊時,談及左宗棠的歷史功績,特意提到了秦翰才的著作《左文襄公在西北》,要左景伊找一找秦先生,顯然王震將軍對秦翰才先生和他的著作有很深的印象。遺憾的是此時秦先生謝世已有15年了。1984年,蘇州舉辦了第一次全國性的「左宗棠歷史評價學術討論會」;1985年11月,又在長沙舉辦了「全國左宗棠研究學術討論會」,秦翰才之子秦曾志應邀出席了長沙的「左宗棠研究學術討論會」,會上,秦翰才被譽為「研究左宗棠歷史的先驅者」。1986年,秦先生的另一部著作《左宗棠軼事匯編》由湖南嶽麓書社出版。

稱秦翰才先生為「研究左宗棠歷史的先驅者」,一點也不為過。在秦翰才動筆之前,已經面世的左宗棠研究著作只有清代羅正鈞所撰《左文襄公年譜》一種(光緒二十三年刻本)。至於被稱為左宗棠研究專著第一本的戴慕真著《左宗棠評傳》,也是1943年才告出版。在這之前,秦先生與朋友拜訪柳亞子先生,柳亞子得知秦先生正在撰寫《左宗棠全傳》,就題詩相贈,注中提及:「翰才方寫季高評傳,其稿有十餘冊之巨雲。」深表贊賞。文學藝術評論家鄭逸梅先生在《藝林散葉》中如此描述:「秦翰才早有左癖,後有譜癖。所謂左癖者,蒐集左宗棠史料。所謂譜癖者,蒐集古今各家年譜。」這個評語概括了秦先生的學術生涯,十分貼切。《左宗棠全傳》雖然遲遲未能問世,秦先生研究左宗棠的名聲卻早已在外了。

鄭逸梅先生提及秦先生的「譜癖」,是指他蒐集、收藏人物傳記、年譜資料的愛好。新中國成立後,由於《左宗棠全傳》出版一時無望,秦先生只能將手稿束之高閣,轉而開始蒐集、收藏人物傳記,尤其是年譜。對此他一如既往地專注和執着,四處訪譜,來源無論是公是私,篇幅無論是大是小,他都一視同仁,珍重收藏,並對收藏之譜逐一做好檢索卡片,對破損之譜親自修補裝訂,宛如自建一座家譜圖書館。據統計,這些年中他收藏的年譜資料多達2000多種,除了從書店購買之外,很多年譜並無單印本,或刊載於期刊雜誌,或是某專著的一個附錄,這些年譜,都是經秦先生借閱抄錄而成,並以線裝形式裝訂成冊。以一退休老人的綿薄之力,孜孜不倦於這並無報酬的文獻蒐集工作,不無成就,被稱有「譜癖」,自稱「千譜樓主」,對秦先生來說,也是研究左宗棠之外一點小小的滿足吧。

余生也晚,與秦翰才先生並未謀過面。了解秦先生,正是因為收藏在上海圖書館的這2000多種年譜資料。「文革」期間,這些年譜資料和秦先生的左宗棠研究著作手稿一起被抄沒,遭此大劫,秦先生所受打擊可想而知。幸運的是這些文獻資料並未被毀,而是輾轉被上海圖書館古籍部門收藏,包括秦先生為這2000多種家譜做的目錄卡片。上海圖書館館長顧廷龍先生慧眼識寶,妥善保管了秦先生這批花費了畢生心血蒐集而得的文獻資料。「文革」結束之後,有關部門告知秦先生家屬,秦先生的所有手稿及年譜資料都收藏在上海圖書館,並詢問能否捐贈?秦先生家屬得知被抄之所有手稿、圖書尚存於世,不禁大喜過望。秦先生雖然已經作古,但手稿、圖書能被圖書館永久收藏,也是他的願望,於是欣然同意,上海圖書館為此隆重舉辦了有上海市副市長張承宗出席的捐贈儀式。作為上海圖書館館員,我親手翻閱過這批年譜資料,深深為秦先生在歷史文獻蒐集和研究過程中的執着精神和專注態度所打動。

《左宗棠全傳》雖然是一部七十多年前的舊稿,今天出版,仍有其不容忽視的意義。其一,這是20世紀以來首部系統研究左宗棠的專著,在左宗棠研究史上應該有其地位;其次,秦翰才先生為撰寫《左宗棠全傳》參考了大量歷史資料和前人著作,引用書目多達360多種,書中對歷史史實的論述引用了大量原文,以證事有所本。對引文的出注十分嚴謹和專業,不僅注明作者、書名、篇名、卷數,甚至每條注釋均寫明引文所出頁碼。重要作者還在出注時略敘簡曆。為了查找史料,有一段時期,秦先生在上海鴻英圖書館查閱《申報》,將《申報》從創刊號始至左宗棠逝世止十多年的報紙逐日翻閱一過,在書中被引用的不過十數條。這種嚴謹的治學態度是極可稱道的,也是本書的價值所在。就本人所見,以這種方式引文並出注的方法在其他左宗棠研究著作中無出其右。秦先生曾為本書設計過34幅地圖,附於有關章節之前,可惜這些地圖在書稿長期流轉過程中丟失了,實為憾事。左宗棠曾孫左景伊1993年曾盛贊秦先生已經出版的兩部著作《左文襄公在西北》《左宗棠軼事匯編》對他撰寫《我的曾祖左宗棠》的重要參考價值,而學術價值遠在《左文襄公在西北》《左宗棠軼事匯編》之上的《左宗棠全傳》今天能夠出版,當是幸事。本書對左宗棠研究以及近代史研究具有的參考價值,是不言而喻的。

秦翰才先生其他已經出版的著作有《開心集》《滿宮殘照記》《檔案科學管理法》等。其中《滿宮殘照記》是一部敘述偽滿洲國的歷史小說,曾多次出版,也為眾多讀者所熟知。

| FindBook |

有 6 項符合

左宗棠全傳(上下冊)的圖書 |

|

左宗棠全傳(上下冊) 作者:秦翰才 出版社:開明出版社 出版日期:2021-12-24 語言:繁體中文 規格:平裝 / 780頁 / 17 x 24 x 3.8 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 671 |

軍事人物 |

$ 672 |

Books |

$ 765 |

中文書 |

$ 765 |

歷史人物 |

$ 765 |

歷史 |

$ 765 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:左宗棠全傳(上下冊)

《左宗棠全傳(上下)》前前後後寫了十幾年,四易其稿,終寫成於1949年初,是首部系統研究左宗棠的專著。本書以治軍理政為中心,全面評述了傳主的一生事蹟。本書前半部分敘述左宗棠一生中的大事,後半部分從左宗棠的治軍、作戰風格到為政、用人,再到其人格、思想等方面,分列整理了二十多個專題,為研究者提供了極大便利,也令讀者更容易從其身上獲取歷史經驗。

作者簡介:

秦翰才 (1894一1968),業餘愛好文史研究,1956年被聘為上海市文史館館員。鄭逸梅稱他“早有左癖,後有譜癖。所謂左癖者,搜集左宗棠史料。所謂譜癖者,搜集古今各家年譜”。搜集的年譜達2000多種,並編有目錄卡片和索引。從事左氏研究所得成果,除《左宗棠全傳》外,還有《左文襄公在西北》(已出版)、《左宗棠軼事彙編》(已出版)、《左宗棠外紀》(未出版)、《左宗棠集外文》(未出版)。1985年在長沙舉辦的“全國左宗棠研究學術討論會”譽之為“研究左宗棠歷史的先驅者”。另有《開心集》《滿宮殘照記》《檔案科學管理法》等著述。

作者序

序

馮金牛

《左宗棠全傳》是秦翰才先生研究左宗棠諸多作品中最重要的一部。秦翰才(1894—1968),名之銜,字又元,號翰才,上海陳行鎮人,畢業於松江縣立第三中學,曾隨黃炎培在江蘇省教育會、中華職業教育社工作,1927年,受聘任上海市公用局秘書科長,抗戰時期輾轉於中國經濟建設協會、交通部、甘肅水利林牧公司工作,抗戰勝利後入中國紡織機械公司任職,1955年退休,1956年被聘為上海文史館館員。秦翰才先生的一生是平凡的,長期以來只是一位級別不高的文職人員;秦翰才先生的一生又是令人敬佩的,他並非專職的歷史學家,只是一位文史研...

馮金牛

《左宗棠全傳》是秦翰才先生研究左宗棠諸多作品中最重要的一部。秦翰才(1894—1968),名之銜,字又元,號翰才,上海陳行鎮人,畢業於松江縣立第三中學,曾隨黃炎培在江蘇省教育會、中華職業教育社工作,1927年,受聘任上海市公用局秘書科長,抗戰時期輾轉於中國經濟建設協會、交通部、甘肅水利林牧公司工作,抗戰勝利後入中國紡織機械公司任職,1955年退休,1956年被聘為上海文史館館員。秦翰才先生的一生是平凡的,長期以來只是一位級別不高的文職人員;秦翰才先生的一生又是令人敬佩的,他並非專職的歷史學家,只是一位文史研...

顯示全部內容

目錄

序

一 家譜一頁

二 孝義清寒之家世

三 一門風雅

四 別號與自諡

五 少年狂態

六 師友淵源

七 一攀丹桂三趁黃槐

八 山川萬里歸圖畫

九 湘上躬耕

十 課徒自給

十一 入山惟恐不深

十二 幕府生涯之第一期

十三 幕府生涯之第二期

十四 功名所始

十五 皖贛援師之前期

十六 肅清兩浙

十七 皖贛援師之後期

十八 掃蕩閩粵邊境

十九 平定浙閩時之涉外事件

二十 東征經費

二十一 協剿西捻

二十二 五年期之平定陝甘

二十三 平定鎮靖堡

二十四 平定董志原

二十五 平定金積堡

二十六 平定河州

二十七 平定西寧

二十八 平定肅州

二十九 陝甘善後

三十 盤旋...

一 家譜一頁

二 孝義清寒之家世

三 一門風雅

四 別號與自諡

五 少年狂態

六 師友淵源

七 一攀丹桂三趁黃槐

八 山川萬里歸圖畫

九 湘上躬耕

十 課徒自給

十一 入山惟恐不深

十二 幕府生涯之第一期

十三 幕府生涯之第二期

十四 功名所始

十五 皖贛援師之前期

十六 肅清兩浙

十七 皖贛援師之後期

十八 掃蕩閩粵邊境

十九 平定浙閩時之涉外事件

二十 東征經費

二十一 協剿西捻

二十二 五年期之平定陝甘

二十三 平定鎮靖堡

二十四 平定董志原

二十五 平定金積堡

二十六 平定河州

二十七 平定西寧

二十八 平定肅州

二十九 陝甘善後

三十 盤旋...

顯示全部內容

|