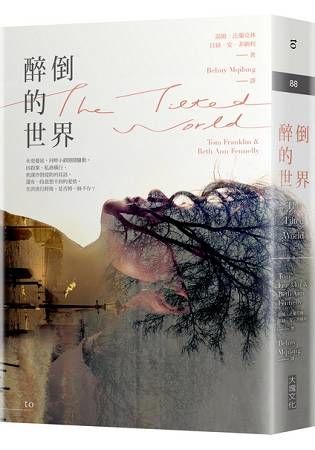

以宛如童話的末日書寫,重現1927年密西西比水患的時代故事

淫雨連綿,密西西比河暴漲,即將潰堤,吞沒洪流行經的一切──城鄉、糧食、生命,包括兩名聯邦探員,罕和英格索。他們化身為工程師來到哈醁泊,調查另外兩名探員失蹤案、追緝私酒,與監控堤防的動靜。

他們在途中意外闖入一處犯罪現場,發現一名棄嬰。探員英格索本身便是孤兒,由修女養大,他決心為棄嬰找合宜的家,從而遇到荻克希──美麗、強悍的女子,年紀輕輕便嫁給一名登徒子。荻克希親生的幼兒死於暴病,因此熱切撫育眼前可愛的嬰兒。愛情在世界末日般的艱困環境下滋長,但英格索不知道荻克希竟是哈醁泊最傑出的私酒釀造師;荻克希雖然覺得英格索溫柔正直,但她深夜匿身酒寮蒸煮私釀時,卻總提醒自己,英格索是絕不能信任的敵人……

水患蔓延,河畔小鎮隱隱騷動,

凶殺案、私酒橫行、密謀炸毀堤防的耳語四起,

還有一段意想不到的愛情……

在洪流將大地傾覆後,這一切是否將一絲不存?

作者筆下蘊藉豐富的詩意,並訴諸高密度的意識流手法,呼應威廉.福克納(William Faulkner)的風格,但又經營出自己獨特的節奏和韻律。女人荻克希和男人英格索駕舟跋涉,行經密西西比州慘遭洪水摧毀的鄉鎮時,作者的文字是傑出的末日書寫,較諸戈馬克.麥卡錫(Cormac McCarthy)最好的文字,毫不遜色。

2016/08/29

2016/08/29