【內文摘錄1】

起風時刻

二○一四年十二月三十日,黎明之牆(Dawn Wall)自由攀登計畫進入第七年第四日,完成垂直高度一千兩百呎,上方尚有一千八百呎。黑暗中,半哩外傳來的咆哮風聲不絕於耳,不時夾帶淒厲聲響,蕭蕭聲逐漸蓋過一切。我和攀岩夥伴凱文(Kevin)像古時候教堂做成怪獸形狀的高牆排水雨漏,蹲坐在半空山崖,腿塞進睡袋,背靠著岩壁。凱文抓著吊帳帶子,擠出一個笑容。我讀得出他的唇語:「加油。」回音像機關槍一陣劈啪作響。我知道那只不過是布條打著花崗岩壁發出的聲響,但心底依舊忍不住一陣顫抖,回想起十五年前的岩石碎裂氣味,以及鮮血灑在高山凍原的景象。

吊帳下方突然頂起一陣上升氣流。這個我們當成家的小窩,面積大約只有一片三夾板那麼大,鋁架之間是尼龍繩,屋頂是尼龍布。帳篷底部開始抬升,有那麼一瞬間,我們有如乘坐魔毯一般,在空中盤旋。我的心思飄到掛著我和凱文重量與所有裝備的二十四號不鏽鋼螺栓,接著風一下子靜止,帳篷下墜,繃緊繩帶。

每天早上的行程都一樣。我醒來,想著如何解開上方的山壁之謎,和凱文在小窩裡泡起咖啡,敬畏地坐著觀賞第一個映入眼簾的景象。加州優勝美地谷(Yosemite Valley)酋長岩(El Capitan)這一帶的巨岩,向來被稱為「黎明之牆」。我刷牙漱口,頭伸到帳篷外,看著手中牙膏下墜,一、二、三──大約數到十的時候,白色小點消失在下方的森林之中。

我停下手邊的事,檢視自己在當年意外過後幸存的九根手指,上頭布滿割痕、破皮,不過尚堪使用。我常想到這項龐大的攀岩任務,深深倚靠肉眼幾乎看不見的微小細節:皮膚與山壁幾公釐的接觸,以及細微的癒合,就可決定我們能否成功往上爬。

我眺望冰川縱橫的山谷,山峰綿延至地平線,獵鷹凌空捕捉燕子。每一天,我感到自己躁動不安的雙腿,湧出源源不絕的興奮之情。這種感覺很奇妙。從許多方面來看,我是個再普通不過的人—臉皮過薄,有時害羞不安,然而只要一攀岩,整個人感覺像是活過來,山向來有一種改變我的力量。我深吸一口氣,轉頭望向上方的陡峭岩壁。

以自由攀登方式登上黎明之牆,一向被視為不可能的任務。也就是只靠身體(主要靠手指與腳趾)往上爬,真正的爬,憑一己之力讓自己往上,不靠任何登山設備直接輔助。一直以來,攀岩界的傳奇人物望著酋長岩興嘆。我在童年時期見過那些老前輩,他們是我父親的朋友,常至家中作客。一九五八年時,有人做出石破天驚的舉動,率先爬上酋長岩。有了先例後,接下來幾年,無數攀岩者依循各種路線,前仆後繼戰勝了酋長岩。然而,如果要自由攀登黎明之牆,依舊令人感到異想天開。在人們心中的地圖,那片幾乎毫無凹凸處的垂直光滑山壁,有如標示著「此處有龍」的危險未知之地。

我在父親的薰陶下,這輩子在愛上任何人、任何事物之前,就對攀岩感到著迷。在我心中,以自由攀登的方式爬上黎明之牆,將是最純粹的登山:完全靠自己的力量爬到山巔,是以最崇高的形式、最極致的規模表達自我,表達我對攀岩與生命的熱愛。如果成功,多年的準備就有了回報,足以證明自己這輩子的努力;即便不成功,也是一樣。

攀岩時,碰上下一段繩距很難攀登時(其實幾乎每一段都是一場硬仗),我發現我的心,先於我的身。要是讓不確定的感覺悄悄溜進心中,就算只是一丁點的遲疑、猶豫,就會瞬間腳底打滑,重心不穩,接著又為了努力把身體固定在原地,以致手使出太多力,磨破珍貴的表皮。對於在旁觀看的人來說,一切發生在剎那之間,肉眼幾乎觀察不到,直到那個一瞬間的失神將我拖下山壁,穿越半空,直直往地面墜落,有時一掉就是六十呎。幸好山壁一片垂直,不會撞到東西。救命的繩索打直,吸收衝擊力,溫和地拉住我。

有時在掉落後的幾秒間,我心中湧出複雜的情緒──垂頭喪氣,羞愧不已,質疑自己是否同時具備足夠的攀岩力量、平衡感與撐下去的意志力。不過,在大多數時候,我感到一股近乎荒謬的樂觀。人生有其他多少領域可以像這樣,讓人一再重複測試自己?有多少其他事給你如此立即的回饋?我分析周遭情勢,重振精神,再次嘗試。告訴自己:你知道的,這件事非做不可。於是恐懼散去,思緒澄明起來,我控制住身體,集中意志,其他事不復存在,我只專注於抓住岩石,以一連串動作攀爬上去,資訊從指尖傳入大腦。我強迫自己摒除雜念,就算是最理性的疑慮也要拋開,廣大的世界只剩自己正在攀爬的身體。

自控是攀岩的重點。

我和凱文沒攀岩時,主要都在聊攀岩動作,例如身體角度該如何擺放,腳趾該如何接觸岩面上幾乎看不出的微彎幅度,手指又該如何放置於薄如一角硬幣的石壁邊緣;這些都必須配合正確的方式、正確的順序,以及正確的平衡感、身體緊繃度與步法組合往上攀升。晚上,我睜大眼睛躺著,腦中想著攀爬動作,靠著意志力模擬自己的身心該有的準確度與完美表現。我和凱文像體操選手或芭蕾舞者一樣,在岩石上練習動作,直到能一氣呵成,從一個位置轉換到下一個位置。一切順利時,那是一種神奇體驗。

有時,在不同的攀爬嘗試之間,我們坐在吊帳裡,腳盪在外頭,回想這場始於七年前的執著旅程。有無數的日子,我扛著沉重的設備與飲水攀上岩壁,雙腳緊緊塞進鞋中,有時腳趾甲甚至因此脫落。一遍、一遍、又一遍抓著銳利如刃的岩屑,直到指尖出血,肌肉顫抖。

事實上,這趟旅程遠遠超過七年。

我童年最早的回憶是一場狂風呼嘯的暴風雪,風不停吹著,就像現在這樣。當時姊姊六歲,我三歲,身上還穿著尿布。姐弟倆擠在同一個羽絨睡袋裡,父親躺在一旁,把科羅拉多一個高山雪穴當成暫時的居所。我打開迷你銀色手電筒照著穴頂,看著上方化為藍色。風咻咻吹著,一旁傳來父親的鼾聲。父親每一、兩個小時醒來一次,拉開睡袋,穿上雪靴,走到外頭剷掉新降的積雪,以免我們被封在洞中。接著,他又躺回來睡覺,雙手緊緊環抱住我們。三人縮在一起,再度進入夢鄉,有父親在就感到安心。

我第一次挑戰酋長岩時,身旁陪伴的人也是父親,那是十九年前我還在念高中的事。懼高感襲來,我不時低頭瞄腳究竟該放在何方,重心搖搖晃晃。正下方,有如一根根青花椰菜芽模型的高大樹木開始旋轉,注意力無法集中。

經過多次千辛萬苦的嘗試後,我終於明白多年來的訓練、演練與記動作,除了鍛鍊肌力,其實也在培養信念。信念的重要性甚至更勝體能。

風雪暫歇,我拉開帳篷拉鍊往外看,凝視底下的森林。月光下,樹影朦朧難見,酋長岩草地一時杳無人蹤。國家公園擔心樹木倒塌,宣布封閉道路。我轉頭望見一片星辰之下,花崗岩閃爍著金白色的奇異光芒,心底第一百萬次升起孩童般的欣喜。

我凝視著夜晚,思緒再度飛到遠方,這次心也跟著遨遊。下方一千呎、不到三哩外,那個近在咫尺卻又遙不可及的地方是上松營地(Upper Pines Campground)。先前我和凱文把露營車停在那裡後開始攀岩。我想像著車內窗簾拉上,蠟燭點亮,出現我太太貝卡反覆描述給我聽的景象。她在露營車內,用大拇指溫柔撫摸我們一歲半大兒子費茲的額頭。床邊散落動物童書。兒子胖嘟嘟的小手緊抓著一台玩具水泥車,貼在自己脖子下。貝卡唱著晚安曲,費茲的眼皮逐漸沉重。

接著,費茲小小的腦袋突然閃過什麼,坐起來望著四周,問:「爹地呢?」貝卡微笑摸摸他的頭,堅強但柔聲地回答:「爹地正在爬酋長岩。」

我認識眼前這片山壁的時間,比認識妻兒的時間還長。

儘管他們後來才進入我的生命,我對他們的愛,遠超出我對於這片岩壁的熱愛。那份愛源自心底不常碰觸、檢視或測試的地方。我不把他們母子視為理所當然,只是以言語無法表達的方式,默默知道他們永遠守護著我。

外頭風聲再度淒厲吹起,提醒我該抓緊時間,機不可失。我和凱文碰上完美的天候空檔,一個前所未有的冬日攀岩環境,乾燥、涼爽、安全。一旦開始降雪,雪將融化,凍住岩石,太陽出來後會再度融化,砸下恐怖的呼嘯冰片。我們半開玩笑稱之為「寡婦製造機」。

另一陣暴風吹過,搖晃我們的吊帳,蓋過隨身喇叭傳出的雷鬼歌手巴布.馬利(BobMarley)微弱沙啞的歌聲。

凱文提議:「明天才是跨年夜,不過今晚就慶祝吧。」

他把喇叭聲轉大,我們跟著馬利哼起歌,大口灌下威士忌,談起輕鬆愉快的話題。聊著生活、人際關係與探索世界各地,直到眼皮再也撐不住,進入夢鄉。我感到心臟有力地緩緩跳動,彷彿我愛的人祝福著我。

狂風的力道終於減弱,像搖籃曲一樣搖晃著我。天氣預報說,明天將是晴朗乾爽的一天。我沉沉睡去,飄蕩於地表與上方不可能任務之間吹拂的微風當中。

【內文摘錄2】

第1章 挖地道的奇蹟寶寶

鏘──鏘──鏘,金屬撞擊花崗岩的碰撞聲不絕於耳,迴盪在我童年的家一旁的岩壁之中。我高高舉起鏟子,賣力往下剷,鏟柄短暫遮住視線。鏟子碰觸地面的撞擊力道,震動我五歲的小小身軀。我賣力幹活,地上出現碰撞的火花、一點碎石,以及一把鈍掉的鏟子。我把小石頭剷進一加侖的桶子,接著繼續挖。一小時後,桶子滿了,我爬出淺坑,把碎石倒進一個愈積愈大的石堆,臉上露出一抹淺淺的滿意笑容,瞇眼望著科羅拉多刺眼的陽光。接著趁別人發現之前,鑽回地底。

我決心挖一條通往中國的地道。幾個月前,姊姊姍蒂(Sandy)讓我萌生那個念頭。她指著一個地球儀告訴我,這裡是科羅拉多州,那裡是中國。我想像以最快速度抵達中國的捷徑。一個天空在下、地面在上的世界長什麼樣子?

頭幾公分的土,出乎意料好挖,但接著就碰到了岩床。柔軟的絲絲沙地聲,化為金屬刮過石頭的刺耳聲響。

我不停地挖下去,每次出力所帶來的短暫滿足感開始讓我上癮。我的地道大業進度不彰,雖然不至於像地質年代的進展那樣緩慢,也相去不遠。我每天想辦法測量進度,啜飲著勝利之泉。園藝工具斷掉後,便翻找工具棚,找到挖水溝用的大鏟子,接著又改用礦工的十字鎬,費盡九牛二虎之力才勉強抬起。季節轉換,冬風呼嘯,陣雪開始飄落橫跨北美的大陸分水嶺(Continental Divide),我戴上羊毛帽,繼續當小礦工。

有兩年多的時間,我挖個不停。耳邊永遠響著鏟子聲,白堊岩的氣味鑽進鼻腔。總有一天,我會辦到。

§

我出生時,人生第一口氣吸不完全,母親泰芮(Terr y)差點死於難產。有人說,你怎麼來到世上,就會怎麼離去。果真如此,我的人生將結束在差點失足的死命掙扎中。不過沒關係,人生就是這樣,不入虎穴不得虎子。最好奮鬥過、嘗試過,也不要從來不曾抓住機會。我的人生從掙扎始,大概也會以掙扎終。

母親在一九七五年生下我姊姊姍蒂後,流產過一次,接著又兩度流產。醫生告訴她和我父親邁克(Mike),兩人不太可能再有孩子。我不能說爸媽像我挖地道一樣,死命不肯放棄,不過其實相去不遠。兩人評估過風險後,判定自己能承擔後果。

一九七八年七月中,母親懷我進入第三孕期後開始出血。父親連忙把她送進醫院,醫生開了很可能出現併發症的止血藥物。藥效作用後,出血停止,母親回到家中,但每天都很不舒服。

母親懷孕三十週時出現產兆,醫生為了止住宮縮,在點滴中加入酒精,母親因此在鬼門關前走了一遭。但她挺了過去,幾天後情況好轉,醫生又讓她回家,吩咐她盡量休息,保持心情穩定。母親先前為了懷孕,早已吃足苦頭,在家還要照顧三歲女兒,不易做到醫囑。八月十日那天,她再度出現產兆,意識不清,血壓飆高,隔天早上醫院做了催生處理。

我在母親肚子裡待了三十三週後來到人間,體重約四.五磅,肺部尚未發育完全,但活了下來。據說我生下來小小一隻,身體羸弱,但出娘胎時哭聲洪亮。不過爸媽還來不及開心,母親就大量出血,緊急動了手術,因此不記得我出生的過程。早產的我沒有吸吮反射,而且還失溫。

從小到大,我一直聽到的故事是當時醫生擔心我活不下去,讓我留院十天。最後終於放我出院,前提是每天都得回醫院檢查。在爸媽細心呵護下,我在科羅拉多州拉夫蘭(Loveland)健康長大。三個月大時,體重是出生時的三倍。

每當我回顧這段往事,很好奇自己是否因為一出生,便掙扎著在一九七八年那個炎熱的八月天活下去,因此有了永遠再努力一點的本能。好像從人生一開始,就有某種炙熱的東西在我小小的心臟中跳動。永不放棄是我的天性。爸媽不放棄,相信我一定能來到世上,也才會有我。

父親十分看重我這段出生的歷程,常說我是「奇蹟寶寶」。一般來講,這種千辛萬苦生下的孩子,通常會受到過度保護;我從來沒問爸媽為何不曾以那樣的方式照顧我。

我只能說,我很感激爸媽在許多方面放任我自己成長,不讓可怕的早產為我的童年帶來陰影。從我很小的時候,爸媽就讓我做許多同齡小孩不能做的事,包括我的挖地期,還有剛上小學,我就一個人跑到離家數哩的山上露營。孤身一人時,我更能感到天人合一,好像自己天生就該待在大自然裡。我不記得爸媽是如何看待兒子的露營之旅,不過我帶上足夠的花生醬加果醬三明治,去了好幾趟。我可以想像父親祝我好運的樣子(甚至露營的點子很可能一開始就是他提的),而母親臉上則是一副「真拿你沒辦法」的表情。

我父親在加州灣區(Bay Area)長大,他的父親是美國陸軍工兵部隊(Army Corps ofEngineers)的工程師,一家人是標準的中產階級,教育是全家的首要目標。此外,我的祖父母還希望培養出堅強獨立的孩子,父親說由於他父母鼓勵孩子擁有好奇心,他小時候就自己親手打造獨木舟,划船四處冒險。我不曉得祖父母對於兒子還自製火藥炸彈和火箭,射穿鄰居家的車庫門,有什麼感覺,不過他們買了一套化學實驗箱給他。我猜祖父母知道,最好把兒子的軍火實驗導向較具建設性的方向。

有一次, 祖父母一家在內華達山脈(Sierra Nevada Mountains) 的尖塔保護區(Minarets)參加童軍活動,混在一群登山者中紮營。童軍團長知道登山者是一群很特別的人士,自己帶的那群十三、四歲男孩可能會感興趣,便邀請他們過來,大家圍在營火旁,講起登山故事。父親很感興趣,一回家就買了地位有如舊約般崇高的早期登山指南《登山聖經》(The Freedom of the Hills),開始和一群朋友在地方上的塔瑪爾巴斯山(Mount Tam)實驗人工攀登(aid climbing,譯註:使用輔助工具的攀岩法),與登山結緣。父親暗示自己做過一些相當瘋狂的事,但很少透露詳情。我只知道我們一家人從事戶外活動時,他眼中總是同時閃爍著敬畏與無畏的光芒。

父親婚後搬到科羅拉多州,有一陣子拋下攀岩興趣,迷上另一件事。我出生前,父親把家中的獨立車庫改裝成舉重室,開始健身,很快就參加巡迴比賽,當選一九七六年的「科羅拉多先生」(Mr. Colorado)與一九八○年的「美中先生」(Mr. Mid-America)。他在一群路.法瑞諾(Lou Ferrigno,譯註:初代的浩克電視節目《無敵浩克》〔Incredible Hulk〕演員)與阿諾.史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)健身運動員中,擺姿勢展現肌肉,有辦法連做十下單手引體向上,而且幾乎把訓練心態應用在萬事萬物上。父親是胸懷冒險狂熱的健身狂。兩歲時的我長著兔寶寶牙、滿臉雀斑,站在門口看父親拿著八十磅啞鈴奮力做推舉,或是腳踝銬住倒鉤的金屬腳銬,頭下腳上掛在引體向上架上,喉嚨發出怒吼,一下又一下做著倒立版的仰臥起坐。只見他汗水沿著胸肌一路延伸到肚臍的深溝,直線滴落。父親身穿緊身短褲,肌肉發達的小腿包裹著黃色橫條紋的長筒襪。

小小的我,對父親所做的一切深感著迷。我是體重僅九十八磅(四四.四五公斤)、名不虛傳的弱雞,而且是高中快畢業才達到那樣的重量。我最早的童年回憶,就是家中總有各種肌肉突出的壯漢。那些人是父親的朋友,四處走動時,就像肌肉過度發達的猴子,身軀直挺挺地走向配重片、訓練機和訓練架。咕噥嘶吼著,四十五磅重的掛片金屬碰撞聲不絕於耳,迴盪於水泥牆間。啞鈴與槓鈴撞擊父親用廢鐵與焊接機自製的健身架。

大人們使出九牛二虎之力的嘶吼聲,夾雜在「快速馬車合唱團」(REO Speedwagon)的〈逃避中認定了一切〉(Take It On the Run)與「皇后樂團」(Queen)的〈我們將震憾你〉(We Will Rock You)歌聲之中。

看著大人臥推、深蹲、硬舉,彎曲身上的肌肉,每個人目光緊盯身上希望練出的肌肉或肌群,就像新奇有趣的馬戲團長駐鎮上。父親做的每一件事我都想模仿,還不會走路或說話前,就已經跟健美先生一樣會彎著手臂擺姿勢,引發陣陣笑聲與掌聲。大人和我擊掌,我幼小的心靈獲得極大的滿足。

現實生活中擁有漫畫人物般的爸爸,讓我看世界的方式很不同。我的家庭相簿中,有一頁放著父親穿紅色三角泳褲的拍立得照片,抹油的肌肉閃閃發亮。父親頂著到髮廊燙的金色鬈髮,露出一抹笑容,像野獸一樣伸展肌肉。一旁是一張我兩歲時的照片,膝蓋學父親一樣用布條包起,背上扛著槓鈴做深蹲。

哪個孩子不想模仿自己的爹地,尤其是親眼目睹父親在真實人生中的英雄之舉?我父親很早就以各種方式鼓勵我子承父業(如果那些事可稱作鼓勵)。我們家不直接送禮物給孩子,想拿禮物必有條件。早在我三歲時,那年的生日禮物是蜘蛛人風箏,領取條件是風箏的首航地點必須是某座岩峰的山頂。由於我們並未全家人都從事健身活動,週末出遊通常是去攀岩或滑雪。

我們從拉夫蘭出發,開車一小段路後,埃斯特斯公園(Estes Park)東側冒出幾座點綴天際線的灰色花崗圓頂,有的是小型圓石,有的是高八百呎的拱壁。我們下車後,往上健行半小時,抵達「雙貓頭鷹峰」(Twin Owls)底部。那座高三百呎的巨峰,形狀有如一對互相依偎的花崗岩貓頭鷹。父親用自製的全身式吊帶綁住我,只見我身上纏著數條縱橫交錯的汽車安全帶,而腳上穿的也是父親自製的攀岩鞋。父親扯下我一雙小登山鞋的鞋底,貼上具黏性的攀岩橡膠。一家人朝「貓頭鷹的腸子」(Bowels of the Owls)前進,那是一個髒兮兮的煙囪地形,裡頭積滿蝙蝠糞便。

首先,我們得穿越一個深不見底的漆黑洞穴。好像攀爬罩頂的岩壁還不夠刺激似的,父親嚇唬我裡頭可能住著山獅,吩咐我萬一被攻擊,就拿棍子戳牠們的眼睛。我至今依舊聽得見父親當時造成山壁隆隆作響的笑聲。

父親打頭陣,拖著一條繩索在前面帶路。走了約一百呎後,釘好一個固定點,讓姊姊先上去,我排第三。我沒辦法自己攀岩,父親便把我吊上去。我搖晃的手腳擦過岩壁,膝蓋破皮,一路上父親替我加油。母親則是最後一個上去。接著,再重複相同過程,一路爬到最上方。

爬到山頂時,我們被蔚藍的天空包圍,城鎮與山谷在腳下延伸。全家人打開我的風箏,風箏在風中飛舞,四人一齊歡呼。那是我第一次用繩子攀岩。在爸媽眼中,我在那一刻正式成為一名攀岩者,不過我沒想那麼多,只知道自己做了好玩的事,還讓父母開心。那樣就夠了。

另一次全家出遊,可能是我四歲的時候。我們到懷俄明州的「溫道舞休閒遊樂區」(Vedauwoo Recreation Area)攀岩,該區以雄偉的峭壁景色聞名,有的山峰緊連著露營區。我們一家人開車在晚上抵達,車頭燈照出一群騷動的青少年,他們像被風吹過的野草一樣晃動。我們一下車,眾人指著一處發出驚恐的聲音,剛才他們一個同伴爬上峭壁,在上方三十呎處失足摔落,全身淤青,神智不清地躺在岩壁平台上。

父親二話不說上前救人。雖然我們全家帶著大量攀岩設備,但他知道時間不等人,便一個人徒手攀了上去。他拉了一條繩子,但沒綁上任何保護裝置,像蜘蛛人一樣攀上岩壁。站在姍蒂與母親身旁,在黑暗中仰著頭,觀看父親一路爬進夜空。母親摟著我的肩,愈抓愈緊。感覺才過了幾秒鐘,父親就帶著發生意外的青少年回到地面。那個人渾身抖個不停,站都站不住,父親撐住他,四周冒出此起彼落的「謝謝你們」、「你們好厲害」,我們一家人被不絕於耳的讚美聲包圍,接受歡呼。父親揮揮手,表示小事一樁,不足掛齒,接著就開始搭帳篷。我縮進睡袋,進入夢鄉,深信父親是永遠不會犯錯的英雄。有他在,什麼都不必怕。

(未完)

| FindBook |

有 14 項符合

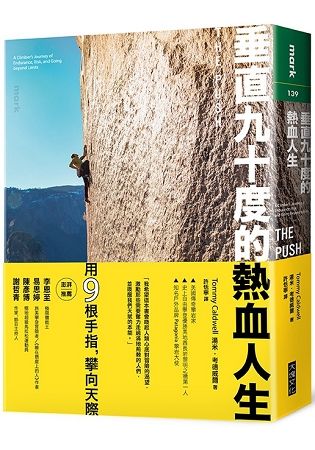

垂直九十度的熱血人生:一名攀岩運動家挑戰耐力、置身危險、超越自我極限的故事的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

垂直九十度的熱血人生:一名攀岩運動家挑戰耐力、置身危險、超越自我極限的故事 作者:湯米‧考德威爾 / 譯者:許恬寧 出版社:大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2018-05-31 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:垂直九十度的熱血人生:一名攀岩運動家挑戰耐力、置身危險、超越自我極限的故事

二〇一五年一月十四日,湯米•考德威爾與攀岩夥伴凱文•約格森(Kevin Jorgeson)率先完成許多人心目中最困難的攀岩任務:以十九天的時間,自由攀登垂直距離近三千呎的優勝美地酋長岩「黎明之牆」。這項不可能任務,是考德威爾一生鞭策自己超越極限所帶來的勝利果實。

這本引人入勝的回憶錄,記錄一名害羞男孩的成長史。考德威爾有一個擔任登山嚮導的狂熱父親,決心培養兒子不屈不撓的性格;靠著執著的精神,他成為青少年運動攀岩界的頂尖好手。考德威爾熱愛冒險的天性,接著帶領他進入鮮為人知、令人目眩神迷的大岩壁自由攀登世界,在全球各地創下多個第一次記錄。然而,考德威爾並非一帆風順之人。二十歲出頭時,他和另外三名攀岩者在吉爾吉斯山中被民兵綁架,淪為人質,歷經一段駭人的苦難。不久,又碰上攀岩者最大的噩夢──在一場意外中失去左手食指。後來,妻子也離開了他。

考德威爾從一場又一場的考驗中站起來。每多碰上一次挫折,就多一分堅定的意志。他把目光放在自由攀登酋長岩最大、最陡峭、最光滑的岩壁──「黎明之牆」。他必須靠著幾公釐的皮膚接觸,攀爬僅十分硬幣寬的岩石邊緣,記憶數千數萬個身體細部動作,並以無懈可擊的精確度執行。考德威爾耗費超過七年的時間,熟悉在一片花崗岩海中攀登「黎明之牆」的路線。那段期間,他重新定義了攀岩運動,再度找到愛侶,並升格為父親。

本書扣人心弦,講述如何全心投入單一愛好,培養努力不懈的心態,迎接挑戰,擁抱未知。考德威爾的故事,喚醒人類天生對冒險的渴望,提醒我們每個人都具備不凡的潛能。

用9根手指,攀向天際

「我希望這本書會喚起人類心底對冒險的渴望,

激勵那些需要奮力走過滿地荊棘的人們,並喚醒我們天賦的本能。」

湯米‧考德威爾──

▲ 美國傳奇攀岩家

▲ 史上自由攀登優勝美地酋長岩黎明之牆第一人

▲ 知名戶外品牌Patagonia攀岩大使

名人澎湃推薦

李恩至 極限體能王

易思婷 旅美攀登冒險者/《睡在懸崖上的人》作者

陳彥博 極地超級馬拉松運動員

謝哲青 作家、節目主持人

湯米•考德威爾──攀岩生涯的輝煌記錄

(資料來源:Patagonia官網)

● 史上自由攀登加州優勝美地國家公園酋長岩黎明之牆(Dawn Wall on El Capitan)第一人

● 史上攀登巴塔哥尼亞查爾騰山費茲Z型道(Fitz Traverse, Chaltén Massif)第一人

● 史上自由攀登加州優勝美地國家公園酋長岩穆爾岩壁(Muir Wall)第一人

● 史上自由攀登加州優勝美地國家公園酋長岩神奇蘑菇(Magic Mushroom,級數:VI 5.14a)第一人

● 史上自由攀登加州優勝美地國家公園酋長岩內角岩壁(Dihedral Wall,級數:VI 5.14a)第一人

● 史上自由連攀加州優勝美地國家公園酋長岩鼻子(Nose)與搭便車(Freerider)路線第一人

● 史上攀登科羅拉多朗斯峰蜜月殺手(The Honeymoon is Over, Longs Peak,級數:V 5.13)第一人

● 史上攀登科羅拉多孤獨堡壘弗雷克斯路瑟(Flex Luthor, Fortress of Solitude,級數:5.14d/15a)第一人

● 史上自由攀登巴塔哥尼亞費茲洛伊峰優雅路線(Linea di Eleganza, Fitz Roy,級數:VI 5.11b A3 M7)第一人

● 美國山岳協會(American Alpine Club)終身榮譽會員

各界讚譽

「各位如果希望被優秀的領導者啟發,感受一下從事人們心中不可能的活動是什麼感覺,或是體驗一段勇敢的旅程,考德威爾的故事是你的最佳選擇。除了娓娓道來一場攀岩冒險,他還說出自己如何忍受重大挫折,堅持完成遠大的願景。透過分享自身的故事,他成為我們所有人的導師。」──吉姆•柯林斯(Jim Collins),《從A到A+》(Good to Great)作者

「本書是我讀過最深入、大概也最享受的一本攀岩著作。考德威爾除了在書中解釋自己如何在垂直地形創下傲人佳績,還提到在個人生活中試圖維持無法挽回的感情的痛苦,以及他口中『選擇性受苦』的好處。考德威爾的寫作風格引人入勝,相當誠實地說出了自己的內心世界。」──強•克拉庫爾(Jon Krakauer),《聖母峰之死》(Into Thin Air)作者

「沒錯,考德威爾是攀岩高手,但他和你我沒什麼不同。我一向對人們如何辦到不可能的事感興趣。這本書除了講攀岩,也談全心專注於人生的各面向。考德威爾的故事讓我們明白如何逼自己再多前進一點,更上一層樓。」──史考特•傑瑞克(Scott Jurek),《跑得過一切》(Eat & Run)作者

「本書是十分罕見的冒險故事,除了以生動的細節談令人心生嚮往的勇氣與毅力,也豐富讀者的視野,讓人一窺如何靠簡單、但絕不動搖的決心,化逆境為人生的獎勵。」──《丹佛郵報》(The Denver Post)

「我們都知道考德威爾最後將成功登上優勝美地那塊三千呎高的花崗巨岩,但那不重要。本書以罕見的誠實自我剖析寫作手法,讓運動自傳昇華成另一種文類。」──《戶外探索》(Outside)雜誌

「本書情節豐富的故事,不斷在扣人心弦、溫馨感人、幽默風趣、鼓舞人心之間擺盪……考德威爾的文字抓住大自然美麗動人的時刻……這本書本身就是一場冒險旅程,探索未知的自我,放開心胸讓自己成長,與他人分享友誼,讀者讀了以後將產生共鳴。」──《堪薩斯城星報》(The Kansas City Star)

「作者透過精通垂直攀登的歷程,記述他如何勇於活出自我,精彩融合生活中的勝利與悲傷時刻……這是考驗自我極限的故事,令人欲罷不能。」──《出版者周刊》(Publishers Weekly)

「攀岩人士讀起考德威爾的新書,將如痴如醉;喜愛冒險的讀者,即便才剛接觸這項運動,也將愛上他描述的攀岩經歷與技巧。」──《圖書館雜誌》(Library Journal)

作者簡介:

湯米•考德威爾(Tommy Caldwell)

全球公認最優秀的全能攀岩運動員。曾獲選《國家地理》(National Geographic)雜誌「年度冒險家」(Adventurer of the Year),也是登山界奧斯卡獎「金冰鎬獎」(Piolet d'Or)與美國山岳協會(American Alpine Club)最高榮譽得主。文章經常刊登於《登山家》(Alpinist)、《攀岩》(Climbing)、《岩與冰》(Rock and Ice)等雜誌。目前與妻子和一雙兒女,定居於他人生首度接觸攀岩的地點科羅拉多州埃斯特斯公園(Estes Park)。

譯者簡介:

許恬寧

師大譯研所畢,現為專職譯者,近期譯作有《微精通》、《狂粉是怎樣煉成的》等書。

TOP

章節試閱

【內文摘錄1】

起風時刻

二○一四年十二月三十日,黎明之牆(Dawn Wall)自由攀登計畫進入第七年第四日,完成垂直高度一千兩百呎,上方尚有一千八百呎。黑暗中,半哩外傳來的咆哮風聲不絕於耳,不時夾帶淒厲聲響,蕭蕭聲逐漸蓋過一切。我和攀岩夥伴凱文(Kevin)像古時候教堂做成怪獸形狀的高牆排水雨漏,蹲坐在半空山崖,腿塞進睡袋,背靠著岩壁。凱文抓著吊帳帶子,擠出一個笑容。我讀得出他的唇語:「加油。」回音像機關槍一陣劈啪作響。我知道那只不過是布條打著花崗岩壁發出的聲響,但心底依舊忍不住一陣顫抖,回想起十五年前的岩石...

起風時刻

二○一四年十二月三十日,黎明之牆(Dawn Wall)自由攀登計畫進入第七年第四日,完成垂直高度一千兩百呎,上方尚有一千八百呎。黑暗中,半哩外傳來的咆哮風聲不絕於耳,不時夾帶淒厲聲響,蕭蕭聲逐漸蓋過一切。我和攀岩夥伴凱文(Kevin)像古時候教堂做成怪獸形狀的高牆排水雨漏,蹲坐在半空山崖,腿塞進睡袋,背靠著岩壁。凱文抓著吊帳帶子,擠出一個笑容。我讀得出他的唇語:「加油。」回音像機關槍一陣劈啪作響。我知道那只不過是布條打著花崗岩壁發出的聲響,但心底依舊忍不住一陣顫抖,回想起十五年前的岩石...

»看全部

TOP

目錄

起風時刻

第一部

第1章 挖地道的奇蹟寶寶

第2章 記不住課表的攀岩小子

第3章 一戰成名的孤僻少年

第4章 離家闖蕩,確立志向

第5章 險境中求生的人質

第二部

第6章 歷劫歸來,重拾力量

第7章 失去左手食指

第8章 攀岩夫妻檔

第9章 超自然的寧靜

第10章 心碎時刻

第三部

第11章 學習自在享受人生

第12章 找到新夥伴,以及人生伴侶

第13章 初次挑戰黎明之牆

第14章 四年的準備之後

第15章 挫折與新生

第16章 夢想vs.風險

第17章 脫胎換骨的訓練方式

第四部

第18章 準備周詳的起攀

...

第一部

第1章 挖地道的奇蹟寶寶

第2章 記不住課表的攀岩小子

第3章 一戰成名的孤僻少年

第4章 離家闖蕩,確立志向

第5章 險境中求生的人質

第二部

第6章 歷劫歸來,重拾力量

第7章 失去左手食指

第8章 攀岩夫妻檔

第9章 超自然的寧靜

第10章 心碎時刻

第三部

第11章 學習自在享受人生

第12章 找到新夥伴,以及人生伴侶

第13章 初次挑戰黎明之牆

第14章 四年的準備之後

第15章 挫折與新生

第16章 夢想vs.風險

第17章 脫胎換骨的訓練方式

第四部

第18章 準備周詳的起攀

...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 湯米‧考德威爾 譯者: 許恬寧

- 出版社: 大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2018-05-31 ISBN/ISSN:9789862138946

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:472頁 開數:25

- 類別: 二手書> 中文書> 心理勵志> 心靈雞湯

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|