| FindBook |

有 10 項符合

親愛的馬塞爾今晚離開我們了的圖書 |

|

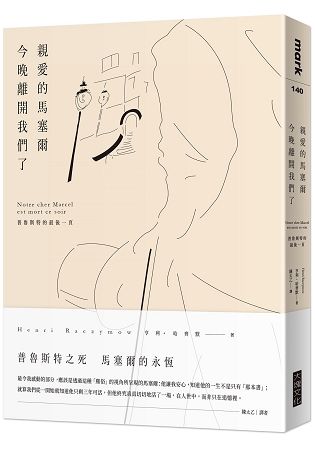

親愛的馬塞爾今晚離開我們了:普魯斯特的最後一頁 作者:亨利・哈齊默 / 譯者:陳太乙 出版社:大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2018-07-27 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 150 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 196 |

歐美文學 |

電子書 |

$ 196 |

法國文學 |

$ 199 |

法國文學 |

$ 221 |

法國現代文學 |

$ 221 |

歐美文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 246 |

世界文學人物傳記 |

$ 252 |

法國現代文學 |

$ 252 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

普魯斯特之死 馬塞爾的永恆

最令我感動的部分,應該是透過這種「塵俗」的視角所呈現的馬塞爾:他讓我安心,知道他的一生不是只有「那本書」;就算我們從一開始就知道他只剩三年可活,但他終究真真切切地活了一場,在人世中,而非只在追憶裡。─── 陳太乙(譯者)

《追憶似水年華》(À la recherche du temps perdu)是法國作家馬塞爾•普魯斯特費時十多年完成的兩百萬字作品,共計7卷,《在斯萬家那邊》、《在少女們身旁》、《蓋爾芒特那邊》、《索多姆和戈摩爾》、《女囚》、《女逃亡者》、《重現的時光》,一直以來為意識流手法寫作的經典,內容架構在主角對往事的回憶,可以四十多頁的篇幅描寫輾轉反側的夜晚,一百九十頁以上盡訴一場三小時的聚會⋯⋯如果回憶與書寫可以說是普魯斯特生命的全部,五十一歲的光陰,他總共花費了三千頁來記錄。

普魯斯特個性敏感,使他對周遭世界封閉自己的內心,而日漸嚴重的哮喘病,使他從三十五歲起,大部分時間都蝸居在門窗緊閉的房間裡,修改、增補他的作品,改了又改,補了又補;偶爾抱病出門的原因,也是為了印證書裡某一位人物的特性,或某一件服飾的細節⋯⋯即使到了人生的最後。

「最後對他來說最重要的是,盡僅剩的力氣滋養它。吞下所有藥物,有時為了補補未能真正成眠的睡眠,小憩一下,幾個鐘頭,或者幾天;有時為了能再清醒幾個鐘頭或者幾天,以便激發新的感受,更完美地追憶他筆下某幾位人物之垂死狀態。」

本書一開始,普魯斯特正展開人生最後一刻與時間的賽跑,他既是一個是竭力想完成畢生傑作的作家,又是一個面對死亡迫在眉睫的病人。「終結」會是什麼呢?事實上,對普魯斯特而言,《追憶似水年華》是一部不斷發展的作品,因為創作靈感來源於他的生活,他周遭的人(沒錯,幾乎每個角色都有它對應的人物),因此這本書將永遠不停地變化、改變、繼續下去,何況還有許多他的不放心。創作與死亡相互拉扯,都想佔據他僅剩的奄奄一息。

「他們什麼都不知道,什麼也不懂。他並不是為了抵抗死亡而掙扎。他掙扎是為了讓他的文字,最後的文字。不久之後,在他上方,棺木即將蓋上,那將是他那本書的封面。但願人們不要誤解、誤讀,願成品如他當初所希望的那樣,願人們讓他沉睡 ⋯⋯ 然後死去,這樣就好,不要痛苦,他要求的就只有這些。他知道他的作品將延續他的生命。」

本書以小說的形式,立體、嚴肅、詼諧的刻畫了偉大作家的多元面向,以及這部已出版130年的經典,更呈現普魯斯特與長期隨侍在旁的忠僕之間宛如母子的情感,令人鼻酸,為那樣的溫馨,也為那樣的孤獨。

「您可否替我買一點蘆筍,為我烹調?我也許吃也許不吃。等我按鈴您再替我送進來。我也許按鈴,也許不按。如果我按了,請您立刻進來。假如我沒按,您還是進來看看是否一切安好。」

作者簡介

亨利・哈齊默(Henri Raczymow)

1948年出生於法國巴黎,長期任職文學教師。著有數部小說(包括Gallimard出版社的《Un cri sans voix》、《Bloom&Bruch》)、傳記(包括Gallimard出版社的《Dix jours “polonais”》、《Eretz》、《Points de Chute》)與眾多隨筆散文。為悼念普魯斯特,他創作了兩部作品:《天鵝普魯斯特》(Le Cygne de roust,1989)與《巴黎發現了馬塞爾•普魯斯特》(Le Paris retrouvé de Marcel Proust,2005,Parigramme出版社)。

譯者簡介

陳太乙

國立中央大學法文系畢業,法國 Tours 大學法國現代文學碩士,法國 Grenoble 第三大學法語外語教學碩士暨語言學博士候選人。曾任中學及大學兼任講師,目前為專職譯者。譯作:《歐赫貝奇幻地誌學 A-Z 》系列套書、《長崎》、《拇指男孩的秘密日記》、《哈德良回憶錄》、《14-14 穿越時空的來信》、《三境邊界秘話》、《現代生活的畫家:波特萊爾文集》、《寬容:改變世界的五堂課》等各類書籍三十餘冊。

|