科學家調查全世界各行各業的人,發現最快樂的人是冰島的理髮師。

貝亞翠絲不是冰島理髮師,約拿也不是。

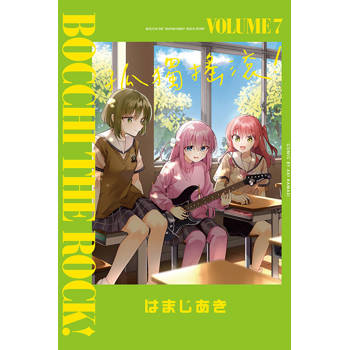

約拿有淺金色頭髮,灰色的眼睛,臉和麵粉一樣白,大家都叫他幽靈男孩,那是同學間無聊的惡作劇,反正他也不在乎,他對什麼事情都不在乎。

貝亞翠絲不愛笑也不愛哭,大概就是人家說的那種很酷的女孩,不過媽媽都叫她機器女孩。每晚她和約拿在收音機前聽著《深夜微光秀》,乘著魔毯飛到海底城,一起參加未來的派對,也許別人不會懂,因為這是他們之間的祕密。

約拿告訴她,原來小時候車禍死掉的雙胞胎弟弟還活著,他總有一天會找到他,帶他一起離開這個地方,也許他們會去冰島,讓全世界最快樂的理髮師幫他們剪頭髮。想著約拿這些年的心情,貝亞翠絲不知道為什麼哭了,原來用錫做的機器人也是有眼淚的……

也許我們都曾有過這種感覺,覺得和這個世界有點格格不入,心裡好像住著一個怪咖

然後你遇見另一個怪咖,你們說同一種語言,分享同一個祕密、同一種孤獨

一如我們的青春,甜蜜、古怪、美好而哀傷

作者簡介

娜塔莉.史丹佛Natalie Standiford

她不會說流利的機器人語,但她在馬里蘭長大,來自道地的馬里蘭家族,對這裡瞭若指掌。她寫過很多暢銷童書與小說,現在住在紐約市。你可以在www.nataliestandiford.com找到她。

譯者簡介

楊佳蓉

台灣大學外國語文學系畢業。現為自由譯者,背負文字橫越語言的洪流,在翻譯之海中載浮載沉。譯有《下一頁,愛情》、《早安,陌生人》、《那一年,我們買下了動物園》(三采文化)、《爛工作的三個跡象》(大是文化)、《白色長頸鹿》系列(冠品宏文化)、《打造天生贏家》(鄉宇文化)等書。

個人部落格:miaumiaumiau2.pixnet.net/blog

穿越時空,和在世間的來來回回,時間,每一刻都是曾經擁有,但總有那麼一個時候,是你來不及眨眼,在電光石火般的瞬間,深深地,那個情感和影像,已在心田中被埋下,那是一種連結、一種深思,更是一種想念。 毫無來由地,在這個時空,你就是和他碰上了,那就是一種緣份,不管你是對四周的事物毫無動心,對離開毫無留念,對愛情更是毫無奢望,或是你是一個總被漠視,無法在大眾之間存活,只有深夜的電台,才能讓你盡情的揮灑那被隱藏的青春,待在隱形的角落,平日寂靜、無聲的你,這兩個世界的兩個人,在同一個頻率的牽引下,愈走愈近,男孩女孩,一個開始學會愛和牽掛,一個則是學會如何走入另一個人的世界,一起攜手拯救男孩弟弟的命運,女孩和男孩都希望能將一位不會說話,但情感真實流露出在臉上的天使,逃離那只有一個人的靈魂,卻沒有人相呼應的地方,經過兩人長時間的調查、集思廣益,原以為能帶走那死而復生的生命,然而命運卻開了兩人一個玩笑,天使飛離了,飛往了他原屬的天堂,這死亡的謊言再次矇蔽男孩的雙眼,這造成原先家庭中的破裂面—爸爸好意的希望男孩的弟弟不要拖累男孩,而男孩卻覺得是爸爸不想要有弟弟這個負擔,來連累爸爸自己的生活,而這種自私了心理,才會把弟弟送到那沒有親人陪伴的照顧醫院,這怨恨、不諒解,促使父子之間的關係,結結實實地,斷成兩半,男孩毫無聲息地抽離女孩的生命,讓女孩毫無頭緒,四處的尋找,就在快把整座房子翻起來的同時,她聽到一個熟悉的聲音,那聲音正從那台收音機中緩緩地傳入女孩的耳裡,是驚喜也是失落,是痛苦也是歡愉。 愛,是悄悄的在昇華;愛,是慢慢改變人的個性,就算改變不了兩人最真實的那一面,那愛也像一座湖,直至她枯\竭的那一天,她永遠都充滿著耐心、希望和勇氣。