| FindBook |

有 8 項符合

不倫的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 9 則評論,查看更多評論 |

|

|

不倫 作者:章緣 出版社:聯合文學出版社股份有限公司 出版日期:2015-03-13 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 136 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 196 |

小說 |

$ 221 |

中文書 |

$ 246 |

小說 |

$ 252 |

小說 |

$ 252 |

現代小說 |

$ 252 |

文學作品 |

$ 252 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo

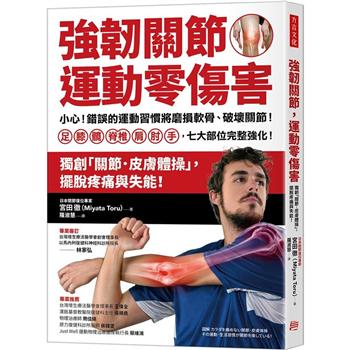

圖書名稱:不倫

人都想正常,卻又不樂意平常。你之所以獨特,來自內心潛藏的「不倫」!八則故事取材自生活日常,多以女性觀點出發,時代場景涵蓋美國、台灣到大陸。故事情節鋪陳,看似無關緊要,卻若隱乍現顯露了習常表面下較為爭議卻又為大眾所忽略之人性慾望,冷斂的文字勾出淡淡的感傷。不僅如此,關鍵時刻寥寥幾語的轉折,除了讓人感到驚頓和餘韻無窮,彷彿也為敘述文字,在看不見的字裡行間,增添了活生生的「人」的溫度。大部份篇章曾在《聯合文學》、《聯副》、《自由副刊》、《幼獅文藝》等發表,三年來章緣只寫了這麼八篇,量少質精。其中〈九十九封信〉屬小中篇。

【作者簡介】

章緣

本名張惠媛,台灣台南人,旅居美國多年,2004年後移居中國大陸。曾獲聯合文學小說新人獎、聯合報文學獎、中央日報文學獎等。作品入選爾雅年度小說選三十年精編、中副小說精選、台灣筆會文集、聯合文學20年短篇小說選、九歌年度小說選、中國新華文摘(2011)、上外雙語短篇精選(上海)、The Border as Fiction: Writers of Taiwan(加拿大)

、Bridges Around the World: A Global Short Story Anthology(美國)等。著有短篇小說合集《更衣室的女人》、《大水之夜》、《擦肩而過》、《越界》、《雙人探戈》,長篇小說《疫》,隨筆《當張愛玲的鄰居:台灣留美客的京滬生活記》。

圖書評論 - 評分:

|

「不倫」一書,含八篇小說,都在說人生,而人生不過就是這麼一回事兒,在愛恨嗔癡中流連。自覺者,暗暗驚心,抽身遠離;忘返者,兀自壓抑著,在時光漸逝中,不時的與自己衝突,不時懊悔,然後繼續走下去。 章緣說的故事都很簡單,有點熟悉,有點陌生,有的就在日常生活中的轉角處,一如我常看到公園中被排排坐的輪椅老者們,靜靜的,面著陽光。失智的老爸爸,獨居的老媽媽,悲苦自嚐。「不倫」中有他們的足跡。咖啡店裡的告解能說與誰聽?坐高級嬰兒車中的寵物狗穿著迷你鞋子,與單身女主人在月色濛濛的大街散步,他們將要走到哪裡去?攀岩中,青春狂亂如激流,直到日後夢中驚醒才知道當時的那一刻如此孤單。 還有的,都在我們的身邊,在下一個路口。 作者問當今誰還願意讀純文學小說,還願意在文字中探索?我總認為,文學是不會死的,這與信仰有關。這個信仰是─文學可以潔淨人生。所以只要有人存在,文學就能永生。 例如,因為「不倫」,讓人讀後可以掩卷想想,人生有沒有前戲?如果錯過了前戲,是否就注定了一生得在既定的格式中遊走?安於平凡,卻又唾棄平凡?如果沒有文字的攪動,我們對於發生在自身與身邊的人事物,會不會少了一份自覺與感動? 展讀章緣的故事,對照無常的人生。