| FindBook |

有 5 項符合

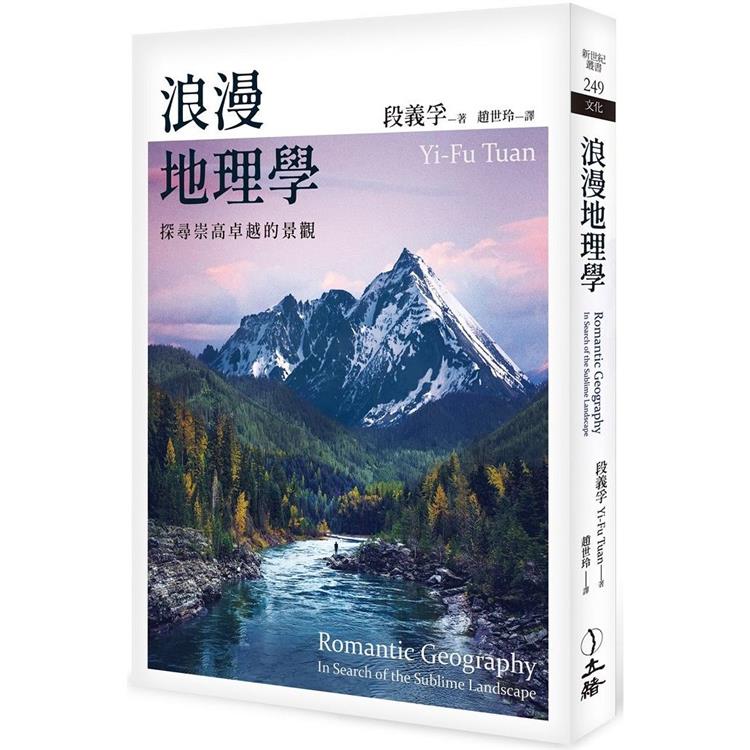

浪漫地理學:探尋崇高卓越的景觀(2024年版)的圖書 |

|

浪漫地理學(2024年版):探尋崇高卓越的景觀【金石堂、博客來熱銷】 作者:段義孚 出版社:立緒文化事業有限公司 出版日期:2024-03-08 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 277 |

世界近代史 |

$ 277 |

普及科學 |

$ 308 |

中文書 |

$ 308 |

地理 |

$ 315 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

※本書重點:

.再思人地關係:地理,講的不僅是景觀,更是人性與大地的互動。

.浪漫主義精神:探求,是浪漫主義的核心,也是地理學的願景,浪漫地理學,傾向講述廣闊的地域,揭示人們所不自知的熱望和恐懼、勇敢和貪婪。

.享譽國際人文主義地理學大師經典作品:段義孚是西方地理學界代表性學者,本書為其學問精華。

-----

一種既大膽想像,卻又基於現實的學問。

探尋無法言說的神祕之物,超越尋常的可能性,這是浪漫地理學的主題。

對於生存來說,地理學很有用處,確實是必不可少。每個人都必須知道到哪裡去尋找食物、水、和棲息之地;在現代世界,所有人必須努力,使地球——我們的家——適於居住。但是在今天,很多地理著作中缺少戲劇。地圖、資料、描述和分析比比皆是,卻沒有豪俠之舉,沒有孜孜以求的精神。

然而在不久之前,地理學還是浪漫的。英勇的探險家到難以進入之地去冒險——海洋、山嶽、森林、洞穴、沙漠、和極地的冰原——為了無法清晰表達的原因去檢驗自己的忍耐力。為什麼攀登埃佛勒斯峰(Mount Everest)?「因為它在那裡」。

由於檢驗地理學的道德性、普遍性、哲學性,以及詩歌般的潛力和含義,段義孚深化了這個領域,因而享譽全球。在本書中,他繼續討論這些廣泛的思想,正是這些思想使他躋身於當代最有影響力的地理學家之列。

在行文精緻的字裡行間,段義孚思索人類的一個傾向,在有些文明中這種傾向比在其他文明中更強烈,即人們力圖擺脫基於常識的中庸之道,信奉諸如光明∕黑暗、高∕低、混亂∕形式、頭腦∕身體這類兩極化的價值觀念。如此一來,勇於冒險的人們便皈依一些地理環境,這些環境並不滿足人類生存的需要(甚或於美滿舒適的生活),卻迎合他們性格中熱烈浪漫的渴望。

浪漫地理學是對人類精神的讚頌,可以使我們提升到高處,但是也使我們陷入深淵。

※原書名:浪漫主義地理學

作者簡介:

段義孚 Yi-Fu Tuan

享譽國際的人文主義地理學大師,華裔美國學者。於1930年出生於天津,先後在南京、上海、昆明、重慶等城市住過,十一歲時隨全家離開重慶,去了澳大利亞,在英國牛津大學獲得學士學位,美國加州伯克萊大學獲得博士學位。威斯康辛大學麥迪遜校區地理系萊特—維拉斯(J. K. Wright and Vilas)榮譽退休教授。2022年逝世。

在地理學理論、園林建築、文學、宗教等研究領域都做出過舉世矚目的貢獻。他關注人的問題、注重人性、人情、其思想見解發人深省,因而被公認為「擁有超自然靈魂的正義之聲」。

曾獲眾多榮譽,包括美國藝術與科學院院士、英國皇家科學院院士、古根漢基金獎、美國地理學會授與的地理學傑出貢獻獎等。著作豐富,代表作品包括《逃避主義》(Escapism)、《恐懼》(Landscape of Fear)、《戀地情結》(Topophilia)、《人本主義地理學》(Humanist Geography)、《道德與想像》(Morality and Imagination)、《美好生活》(The Good Life)、《人之美德》(Human Goodness)等。

譯者簡介:

趙世玲

北京大學及北京師範大學學士和碩士,加拿大皇后大學(Queen’s University)歷史學博士,曾任教加拿大阿薩巴斯卡大學(Athabasca University),現不再教書,從事翻譯為業。曾出版英文著作:Intellectuals and the Chinese Communist Party: Radical Education during the Rising Age of Communism in China from 1920-1949 (New York: Nova Science Publishers, 2017) 以及關於教育、婦女、和勞工問題的文章。中文譯著包括《世界與東亞時間中的明清變遷, 上卷: 從明到清時間的重塑》(趙世玲譯,趙世瑜校,三聯書店, 2009)等數種。

將「浪漫」和「地理學」相提並論似乎用詞矛盾,因為在如今的世界上很少有人認為地理學是浪漫的。腳踏實地、講述常識、地理學為生存所必需。是的——但是有何浪漫可言?不過在一個時代,在不太久遠的過去,當地理學還頗具魅力時,人們認為這門學問是浪漫主義的。那是一個英雄探險的時代。在那個時代,探險者以地理學家而為人所知,他們擅長勘測與繪圖。當他們的冒險見諸於報端,人們爭相效仿,交口稱頌。同伊莉莎白一世(El i z abe th I)和甘地(Gandhi)一樣,有關大衛.李文斯頓(David Livingstone)和歐尼斯特.薛克頓(Ernest...

序曲

第一章 兩極化的價值觀念

黑暗與光明

混亂與形式

低與高

人類的身體

身體,房屋,和空間

社會地位

頭腦相對於肌肉

第二章 地球及其自然環境

地球和太陽系

山嶽

海洋

森林

沙漠

冰

插曲 豐饒美滿但卻平淡無奇

第三章 城市

將天庭搬到地上

斬斷與農業的紐帶

文明化冬季

征服夜晚

底層世界

光明——字面意思和象徵性含義

黑暗——字面意思和象徵性含義

私人偵探

第四章 人類

唯美主義者

英雄

聖人

尾聲

注釋

|