3.帕爾馬.瓦德莫沙:1838年

這個時期造訪馬約卡島不大恰當,因為內戰才剛席捲西班牙全境。五年前,國王斐迪南七世(Ferdinand VII)駕崩,為了王位該由弟弟卡洛斯(Carlos)繼承,還是該交給襁褓中的女兒伊莎貝拉(Isabella),由她母親瑪麗亞.克莉絲汀娜(Maria Christina),即斐迪南國王的遺孀兼西班牙攝政王垂簾聽政,家族間燃起紛爭,兩派人馬相持不下。難民與逃亡者來到島上尋求庇護,卻發現那兒的兩黨對立與西班牙本土同樣激烈。就在蕭邦和喬治桑抵達的三天前,總督才剛發布一道戲劇化的飭令:

馬約卡島地區宣布進入戰爭狀態。全體人等皆須聽從軍事當局指揮,其他當權機關不受影響,將繼續依法執行各別職能,唯事涉公眾安全利益時,仍有義務配合遵行一切可能下達之命令。

他們在帕爾馬住進了能找到的地方中唯一堪住的居所──碼頭街(Calle de la Marina)一處舊軍營騰出的空房,附有少量家具,靠近舊阿拉伯區,這條街現已改名為加泰隆尼亞語的「Carrer de la Mar」。加泰隆尼亞語和西班牙語同為馬約卡島的官方語言,也是島上方言的根基。碼頭街只有五、六公尺寬,經一道狹長的摩爾式拱門連接市區。東側排列著五顏六色、五層樓高的公寓樓房,西側即是舊軍營,牆面由當地礦場採得的大塊沙岩匆促堆疊而成。一塊現代牌匾高掛在石牆上,姓名年代刻得工工整整,證明這條街住過名人:波蘭音樂家弗德列克.蕭邦(1810-1849)與法國作家喬治桑(1804-1876),一八三八年十一月八日抵達馬約卡島當天入住此街,直至一八三九年二月十三日旅程結束。

初來乍到的這段日子,蕭邦的身心狀態充滿希望。他寫信給人在巴黎的波蘭好友兼抄譜人朱利安.豐塔納(Julian Fontana),寫道這裡青空如碧,大海藍似琉璃,山峰蒼翠,空氣清澈,有棕櫚及雪松、橄欖與橘樹、無花果和石榴──巴黎植物園溫室才有的植物,這裡應有盡有。他描述陽光明媚、氣溫和煦,鎮民入冬仍穿著夏裳,夜晚有一連演奏數小時的吉他。「噢,我親愛的朋友,我現在才算真正過起生活。我親近一切至美的事物。我成了更好的人。」

喬治桑則覺得島上氣候與巴黎六月一樣溫暖,適合探索港口融合了盛期哥德式(High Gothic)壯麗風格與摩爾式遺風的建築風景:堡壘與石造民房、溫泉浴場、陌生的街道名字、門楣雕刻和阿拉伯渦卷花紋,還有細柱分割的高窗、裝飾精美的樓梯通往空闊幽暗的房間;城市郊外,阿法比亞花園(Jardines de Alfabia)則座落在連綿的山丘之間,由水車滋潤灌溉。

馬約卡國王詹姆士一世(James I)十三世紀再度征服並強迫全島改信基督教時,留給港口與島民一個宏偉紀念──帕爾馬聖母主教座堂。這座規模壯闊、氣勢驚人的建築,費時數百年方以巨大的石板和方石拼築而成。每年到了固定時節,晨光會照射教堂東面的玻璃花窗,讓室內沐浴在柔和溫暖的光線中。不過,現今教堂內的光感與蕭邦和喬治桑當年所見並不相同,因長窗當時大多填滿灰泥,只有上排的孔隙容許幾縷光線通過,而其他窗子──包括精美的玫瑰花窗,在一八五一年的地震後被大規模更換,二十世紀初由高第(Antoni Gaudí)修改,西班牙內戰被毀損後又修復了一次。

但即使是在一八三八年的昏暗光線下,教堂仍有諸多可觀之處:實心石柱向上聳立,開展成紋理纖細的天頂華蓋;中殿如洞穴般幽深,沒有凌亂的椅子或靠背長椅,人可以自由走動,或背倚石柱而坐;而因為教堂直接奪佔清真寺的地基,沿襲下來的祭壇位置,引導懺悔者朝向的是麥加,而非耶路撒冷;在浮雕拱門兩側,真人大小的使徒與先知佇立守衛;法蘭德斯風格的大理石像,正演出模糊的聖經場景;精雕細琢的聖物箱,往往使內容物相形失色;還有安放於側堂、年代久遠的主教之墓;以及身穿錦袍,外觀保存良好的兩位馬約卡國王詹姆士二世(James II)和詹姆士三世(James III)遺體。喬治桑很欣賞保存詹姆士二世的石灰岩混大理石石棺,但覺得教堂內部過於樸素,十一月的陽光也太微弱,不足以突顯教堂的特色,她很快就對「這個巨大雄偉的石堆」不屑一顧。

她同樣鄙視的還有帕爾馬當地的粗陋服務,床墊硬得像石板,床單裡有蝨子、湯裡有蠍子,以及千篇一律的古怪菜色。且可以想見的是,多數馬約卡人正忙於應付當前局勢,壓根不覺得喬治桑從巴黎帶來的介紹信有什麼價值。內戰、供使喚的當地人反應遲鈍、破陋的住處、徹夜不停的敲打聲和哭號。更慘的是他們的住屋樓下就是桶匠,成日喧鬧不停:馬車來往載運木材和煤炭,有人在鐵砧上敲打金屬、貨車準備交運木桶至馬約卡島各地的磨坊和酒商而發出噪音、農夫和工匠大聲喧嘩──這一切都使他們不得安寧。

對蕭邦來說,還有一件事更教人無力。「我夢到音樂,但我寫不成曲子,」他抵達後不久,寫信給在法國的出版代理人卡密爾.普萊耶(Camille Pleyel),「因為這裡找不到鋼琴──就此來說,這裡真是蠻荒國度。」這是日常工作被打亂的藝術家發出的抱怨。他習慣伴著鋼琴譜出獨創傑作,現在卻發現自己失去了唯一必要的工具。因此,度過樓下人聲鼎沸、樓上悄然無息的一週後,蕭邦和喬治桑帶著孩子與女僕,搬進了伊斯達比曼村(Establiment)的一棟房子,這處居所是法國領事弗洛希先生(Monsieur Fleury)替他們找到的,那裡遠離帕爾馬市街,是港口西北方的一個小村落。

這幢夏日別墅名為「Son Vent」,馬約卡語的意思是「風之屋」,它每月要花蕭邦和喬治桑五十法郎,配備木折疊床架、薄如紙的床墊、稻草編底的椅子和切割粗糙的木桌。房間大多有玻璃窗,但既無壁爐也無煙囪,只有一個小火盆,把整間屋子燻得黑煙瀰漫,卻沒產生多少熱度,徒令住在屋子裡的人喉嚨乾澀,雙眼薰黑。

幸而,周遭的鄉野在他們眼中像一片維護得宜的美麗果園,宛如畫家的調色盤,被色彩劃分為不同區塊:琥珀色(玉蜀黍)、紅色(番茄和胡椒)、黃色(檸檬)、白色(桃金孃)、綠色(青苔)。草地上的驢子和騾子,脖子掛著小鈴鐺,夜裡叮噹作響,除此之外,少有聲響打擾他們。「馬約卡島的寧靜,比任何地方都深。」喬治桑日後寫道。她打算在這裡修潤《蕾麗雅》(Lelia),這是她一八三三年寫的一部討論男女情慾的激進小說,有些地方她現在覺得寫得太拙劣。另外她也打算動筆寫一部宗教小說《斯比利迪翁》(Spiridion)。然而,誠如她在寫給蕭邦好友沃切.葛利茲馬拉(Wojciech Grzymała)的信中所言,「沒有驢子,沒有僕人,沒水沒火,也沒有安全寄送手稿的方法」,他們漸漸覺得難以安定下來。「在這種環境下我很少寫作,倒是常常做菜。」她告訴葛利茲馬拉,她盡力料理地方食材,用豬油或變質的油煎炸,只是意興闌珊(「鵝在這裡被當成異界來的生物,雞從烤肉的鐵籤取下時還在抓癢。」)那一年,橄欖還來不及成熟收成,已經遭到果蠅叮咬,只能留在農地裡任其腐壞。

蕭邦在伊斯達比曼村過得一點也不愜意,被燒煤的臭氣和令人窒息的煙霧弄得身心衰弱。儘管氣溫有十八度,且外頭的空氣洋溢玫瑰、柑橘和無花果的香味,他還是染上了發燒風寒。接連看過多位醫生(最貴的光是問診就索價四十五法郎),都只是戳戳身體,宣告他病情嚴重就了事。「這些都有害於前奏曲的創作,」蕭邦在十二月初告訴豐塔納,他指的是一組在他腦海中盤據了好一陣子的鋼琴曲子,他原本打算在馬約卡島彙整靈感,「天知道你何時才能收到它們。」

蕭邦離開巴黎前,向普萊耶訂購了一架立式小鋼琴,但直到十二月初他寫信給豐塔納時,琴才剛送抵馬賽港,正要裝運上商船,蕭邦擔心琴註定還會在某個港口待上幾個月,受困於雨水,扣押在海關,且隨著冬天來臨,效率必然無比緩慢。「因為那孩子的關係,少了一架鋼琴對我也是一大煩惱,」喬治桑在十二月三日告訴葛利茲馬拉,「他在當地租了一架琴,雖然比起安慰,那架琴帶給他更多苦惱。但他總之是開始作曲了。」這架琴,正是帕爾馬大使街的胡安.包薩所造的那一架鋼琴。

馬約卡島當時確實是音樂沙漠。一八二〇至一八三〇年代,受到普萊耶(巴黎)、康拉德.格拉夫(Conrad Graf,維也納)、布洛伍德(倫敦)、塞巴斯提安.艾哈德(Sébastien Érard)與外甥皮耶(Pierre)(巴黎)等製琴名家的切磋激勵,鋼琴在歐陸忽然迅速竄紅,各家公司競相在一般規格上開發新的專利,互別苗頭。但馬約卡島無緣於此。貝齊爾.德卡努特(Bazile de Canut)在喬治桑短居島上期間替她代管財務,其妻海琳娜(Hélène Choussat de Canut)向前法國領事買了一架佩普鋼琴(Pape piano)──這是蕭邦幾乎肯定熟知的款式,因為他本人就去過佩普在巴黎善童街(rue des Bons-Enfants)的展間和音樂廳,而這種等級的鋼琴,在馬約卡島上已是罕見的珍品。

在帕爾馬,包薩完全孤絕於歐洲的鋼琴發展之外。他的住處距離砲兵營不到一公里,和喬治桑某晚偕德卡努特夫人去看戲時,抱怨眼鏡「刺了她一整晚」的劇院相隔僅兩百公尺。除了他的住址與這架鋼琴外,世人對他一無所知──甚至不知道他是個專門製造師,或僅僅是個業餘愛好者,因為看到或讀了什麼而獲得靈感,才啟發了這獨立的設計構想。他也有可能是馬約卡島上慢到出名的木匠之一,畢竟喬治桑在《那年冬天在馬約卡島》中就曾無禮地表示(這方面難得也獲葛雷夫斯認同):一個好的家具工匠,就會有造一架鋼琴所需要的本領和工具。或是學過精密機械的鐘錶匠也行,必要的話再自學一番(就像鐘錶專家約翰.哈里森〔John Harrison〕);只要有心,鐘錶匠也能學會製造鋼琴。

那個年代,製作鋼琴並沒有單一工法,這和十九世紀末的汽車產業非常相似,發明家和眼光銳利的工程師不斷改進原有構想,常改良自己所創的專利,而後才會形成一致見解。鋼琴的製作工序要到一八六〇年代後才穩固下來,這有很大部分要歸功於亨利.史坦威(Henry Engelhard Steinway)和五個兒子於紐約曼哈頓瓦里克街(Varick Street)小閣樓裡的工藝和創新。在史坦威以前,鋼琴製造商無非只是在盡力回應偉大作曲家立下的挑戰,如貝多芬的最後五首奏鳴曲(一八一六年至一八二二年)、李斯特的《B小調鋼琴奏鳴曲》(一八五三年,史坦威、博蘭斯勒〔Blüthner〕、貝希斯坦〔Bechstein〕公司都於同年創立),以及布拉姆斯的《第一號鋼琴協奏曲》(一八五八年)。

因此,鋼琴在一八三〇與一八四〇年代興起的革新──尺寸漸漸加大,弦與骨架漸漸繃緊──不單攸關它如何被製造,更牽涉到它如何被彈奏(以及由誰來彈奏),也影響了為鋼琴所譜寫的音樂。李斯特利用艾哈德鋼琴研發的雙重避退裝置(double escapement action),即使琴槌尚未復歸原位,仍可再次敲擊琴鍵,這項技法模仿自帕格尼尼的小提琴,用至鍵盤上聲響驚人,它也改變了演奏鋼琴的肉體條件:鋼琴師的手臂、肩膀、後背現在都得湊合著施力,以增加敲擊琴鍵的力度和重量。鋼琴和鋼琴家忽然被賦予了更多期待,如一八三〇年代末,李斯特寫到音階橫跨中音C下四度(A0)到中音C向上四個G(G7)的樂器時,便說:「橫跨七個八度音的(鋼琴)音域之廣,將能與整個交響樂團匹敵;一個人靠十根手指,就足以彈出集一百多項樂器之力協調才能奏出的和諧樂音……我們能彈出豎琴般的琶音、管樂器般的延長音、斷奏,以及其他千種效果,以前這些都被認為是獨屬於個別樂器的特點。」(眾鋼琴家之中,並不只有聖桑發覺,李斯特的曲子最初只有他本人能彈。)這類前行創新也使鋼琴迅速進入大眾流行文化之中。蕭邦和喬治桑造訪馬約卡島的一年前,狄更斯(Charles Dickens)就曾描寫筆下角色匹克威克先生利用拆除一架鋼琴的內部構造以騰出空間的方式,從監獄中出逃的情節。鋼琴在產業與文化上的轉變,不只源於革新音樂家的提倡,消費主義也推了一把。

現代鋼琴並不一定直線沿革,但考量到製造環境,以及包薩的這架作品在鋼琴發展史中的位置,它在還未完工前就已經過時了。它既沒有可以誇耀的技術,不能支撐更粗或更長的弦,也承受不了更大的張力或更廣的音域,使用的木架和鐵柱亦容易因島上變化極端的氣候而損毀。但這架琴有其獨特的美感,況且,一八三〇年代產自馬約卡島立式小鋼琴,再怎麼說都是一件罕見的工藝品。

對蕭邦和喬治桑來說,一八三八年的冬天太快進逼。雨水提早到來,滲進風之屋,以石灰粉刷的牆壁紛紛受潮膨脹。喬治桑描寫溼氣有如一條冰霜斗篷,披覆在他們的肩膀上。她也提到迷信的鎮民把蕭邦頻繁咳嗽、看醫生,解讀成肺結核的前兆,還提到擁有這棟房子的帕爾馬富商「粗俗的戈梅茲(boorish Gómez)」,因城裡一名輕率的大夫妄加臆測蕭邦的健康狀態,便將他們掃地出門。不過,其實在搬至伊斯達比曼當天,蕭邦就向豐塔納提起,他殷切盼望未來能住進「一所美麗的修道院,位於全世界風景最美之處:有海、有山,有棕櫚樹、一片墓園、十字軍的教堂、清真寺的遺跡、生長千年的橄欖樹。」因為當喬治桑還在帕爾馬四處打聽,想找個遠離製桶鋪的住處時,已聽說瓦德莫沙(Valldemossa,意為青苔谷)一所昔日的修道院有空房出租,她馬上付了三十五法郎,算是該年的租金,就待空房何時可以入住。(「那是一座廣大、古老、荒廢的加爾都西會修道院,修士似乎全被蒙迪薩保爾〔原文如此〕趕走了,專屬於我。」蕭邦告訴豐塔納)因此當事實證明,風之屋害身體孱弱的蕭邦更加衰弱,也讓喬治桑沒有時間寫作,而修道院空屋也總算可供入住時,兩人立即與戈梅茲解約了,而戈梅茲則不僅要求他們補償他損失的收入,還堅持他們須買下被汙染的床褥再悉數燒毀。

這時正值十二月中旬,他們逃離碼頭街的一個月後。「明天我就要前往瓦德莫沙那座夢幻的修道院了。」蕭邦從帕爾馬寫信給豐塔納,他們動身之際,雨下得正劇,「我將在某位老修士的小房間裡寫曲,他的靈魂中也許曾有比我還旺盛的火焰,但他日日壓抑,日日澆止,終至熄滅,因為火焰對他沒有用處。我預期不久之後就能把前奏曲和敘事曲寄給你了。」包薩的小鋼琴裝載在一輛單邊開敞的驢車「比洛丘(birlocho)」上,行經十六公里抵達了山上的新家,沿途都是密如蛛網、路況極差的泥徑(「路是洪水開的,山崩就是修路。」蕭邦以如實口氣陳述道),沒有哪一條能看出比較清楚或合理的路線。

瓦德莫沙村莊高踞在馬約卡島的山脈之間,海拔四百二十五公尺,最後一段路當時被冬青槲、角豆樹、白楊木、松木樹叢和濃密的橄欖樹林層層阻擋,幾乎無法通過。這裡的氣溫明顯比帕爾馬涼爽,颼颼寒風從細狹的街道吹過。如今,它們已成為與這兩位著名訪客相關的商業與觀光熱點,包括一家名叫「前奏曲」的餐酒館、架上擺滿熟悉肖像的紀念品商店、細心照料的花園,以及矗立在修道院入口外的廣場上,蕭邦神情肅穆的半身銅像。

一八三八年,此地還是罕有人居的山村。不過,在蕭邦想像中心火熄滅的老修士昔日所住的修道院,與院內三房的起居空間,仍令他們心情一振。蕭邦覺得當地村民愛敲竹槓──街上兜售的橘子,滿滿一手推車只要一兩枚錢幣,換一顆長褲鈕扣卻要收一大筆錢。但他仍深為修道院上空翱翔的鷹隼著迷,牠們乘著山谷升起的熱流盤桓,或俯衝向下,撲抓庭院裡從石榴樹上驚飛的麻雀。他也沉醉於璀璨的月色,以及日落時分色彩變幻的景致。這裡的晚霞,不是伊斯達比曼村那種嫵媚的粉紅色、亮紫色、泛銀的霧紫色與清透的藍色,而是全然不同的一組濃淡色調,橫亙山谷,略帶點藍,更幽暗,更凶險,更瞬息即逝,這是其海拔高度與環山地勢的產物。

喬治桑也陶醉於風景的天然原始與變幻莫測,四處隨意點綴著彎曲變形的樹。她賞愛護衛著嬌美花朵的荊棘、地面的青苔絨墊和燈心草毯、悄然溜入溪谷的碎石小徑;大石宛若從天而降,散落於林間;湍急的溪水從桃金孃和忍冬花叢邊奔流而過,而農莊遺世獨立,如荒野中的綠洲。

蕭邦寫信給豐塔納:

一八三八年十二月二十八日,於帕爾馬

或該說是幾公里外的瓦德莫沙;峭壁與大海之間,有一座龐大荒棄的加爾都西會修道院,院內一間單人小室的門大過巴黎的任何馬車,你可以想像我在裡頭,頭髮蓬亂、沒戴白手套、臉色蒼白一如既往。房間的形狀像一口高棺材,偌大的拱頂布滿灰塵,窗戶很小。窗外有柑橘樹、棕櫚樹、柏木;窗戶對面是我的木架床,上方是一扇摩爾式的金絲玫瑰窗。靠近床邊有一口破舊汙穢的方木箱,我在上面幾乎無法寫作,還有一座鉛製燭台(在這裡已是莫大奢侈),跟一小段蠟燭。巴赫、我的手稿、不知誰留下的舊文件……寂靜……你大喊一聲……依然寂靜。簡言之,我正在一個古怪的地方寫信給你。

蕭邦工作和就寢都在一個寬不及四公尺、長略多於六公尺的房間裡,房內有門連接一個相同大小的空間,從那裡可以走進庭院,庭院又通往一個較小的房間,裡頭有一座大壁爐,喬治桑發現根本無法拿來烹煮,因為煙囪排不走煙霧。她寧可辛苦一點,在戶外用一口手提式炭爐燒菜。蕭邦房間桶狀的圓拱天花板,看上去的確像棺材蓋內部(雖然金絲玫瑰窗增添了幾許摩爾風格)。小窗戶離地只有一公尺,略向外凹成一個小窗台,向外望是長滿橘樹和柏木的庭院,越過一道及腰矮牆,就是遠方陡峭綿延的山丘,喬治桑喻之為月光下的露天階梯劇場,眾神各懷牢騷,在此爭執不休。廚房通往庭院的門邊有一面牌匾,紀念著名的蕭邦研究學者愛德華.岡赫(Édouard Ganche),他在一九二八年(比葛雷夫斯早一年)首度拜訪瓦德莫沙,此後直到一九四五年去世,他對於蕭邦住在修道院的種種傳言與反論,始終秉持冷靜而心存懷疑的論斷態度。

瓦德莫沙修道院的原始建築,年代可追溯至十四世紀,不過隨著教會日漸昌盛,修道院受到各種擴建,舊結構也慢慢耗損,今日所存者大多建於十八世紀。院內修士過著祈禱和冥想的簡樸生活,每週只有三十分鐘集會交談時間,平常每晚都在自己房內單獨進餐,食物則是不具名人士從窗口遞進修道院的。修士的飲食以魚、蔬菜、山羊和綿羊奶為主,配上麵包與摻水的山區葡萄酒。他們只在生病時才能吃葷──用牠們養在花園裡的烏龜做成富含蛋白質的肉湯。(馬約卡島上僅有的幾頭乳牛,肉都又瘦又硬)。「只能獨自用餐、獨自工作、獨自受苦與祈禱,」喬治桑描寫瓦德莫沙修士的生活,「那人心中想必只剩一個需求,那就是逃離如此可怕的幽禁。」

從一八四五年一幅修道院的平面草圖可以看到,有九間和蕭邦與喬治桑的寢室大小相當的房間,在建築物最南側排成一列,延伸到最東端,就是一間兩倍大的、供修道院長居住套房。每個房間都有自己的小禮拜堂,各自以金箔和圖片裝飾──喬治桑認為實在難以入眼,其中所擺的石膏聖像更讓她覺得恐怖,天黑後絕不想要撞見。庭院容納了一片寬闊的方形墓園,約有五個房間寬,每名修士都替自己掘好了墳墓,以一道長廊與房間隔開,走廊將近四公尺寬,與修道院等長。院長房間的對面是桃金孃花園,花園後方則是新教堂。其餘陽台和花園都詳細繪於圖中,只是蕭邦到訪時早已雜草叢生,屋舍也已化為斷垣殘壁,瀰漫著一股荒涼、陰鬱的氣息。草圖中還羅列了許多西班牙人名,他們趁政府鎮壓修道院的機會,向政府便宜租用這些房間。

現今設在院長房間的接待室,裝潢華美,貼著深紅色壁紙,地磚是赤陶色,掛有鍍金的鏡子、畫框和時鐘;擺著洛可可風格的金紋家具、織花軟墊、各式各樣的宗教裝飾物,還有一系列精巧的書籍和插畫手稿收藏。這些原本應該都不屬於這裡,因為如此精美的裝潢,一八三五年後肯定會被洗劫一空。房間裡原本的擺設,照理講應該樸素許多。

四號房現在是博物館,展示蕭邦寫給普萊耶和豐塔納的信件摹本,以及喬治桑《那一年在馬約卡島》字跡秀美的一頁手稿;喬治桑與銀行職員卡努特的帳冊;蕭邦的一綹頭髮,喬治桑在兩人分手許久後仍保存著;蕭邦的一件輕便背心,共有五顆鈕扣,黑底襯著墨藍色花紋;小莫里斯素描的房間和庭院;蕭邦優雅手掌的石膏手模複製品,真品是雕刻家奧古斯特.克萊辛格(Auguste Clésinger)當年在蕭邦去世後,立即為他製作而成的;室中也根據一八四九年提奧菲.奇亞科夫斯基(Teofil Kwiatkowski)風格幽暗的畫作《病榻上的蕭邦》(Chopin on hid Deathbed),重現了蕭邦生前最後一刻的場景,並將這幅畫的複製品掛在一旁。此外還有輪船票,與記載了「馬約卡島蒸汽輪船」公司成立及(向「杜夫雷斯先生與亞伯丁公司」〔Sres. Duffres y compañía de Aberdeen〕)購買馬約卡號的簡介;版畫、漫畫(洛杭茲所畫的喬治桑也在其中)、油畫,包括一幅描繪蕭邦在巴黎拉雪茲神父公墓(Père Lachaise Cemetery)下葬時刻的畫作──多數是克萊辛格的作品。屋外的走廊上,蕭邦和喬治桑的高大雕像視察著來往人群,喬治桑身穿一件現實中不大可能會穿的馬約卡島節慶洋裝,左肩披著蕾絲披巾(rebozillo en volant),頭髮依當地風格嚴密中分,雙頰上方塗著濃暈的藍色下眼影;蕭邦則穿一件綠色長外套,腮紅未免塗得太多了點。

喬治桑將房間布置得簡單樸素。她花了一千法郎,向帕爾馬一名猶太商販購置了幾把木框皮椅,皮革上壓印了摩爾式花紋,還有一座高梳妝檯、幾張床架、幾把鋪墊稻草的椅子、一張躺椅、數個軟墊、幾張長毛羊皮,以及刺繡床罩。她說服一位來訪的聖器守司,借給他們一把雕工精緻的橡木雕花椅,後來慢慢遭到蟲蛀鼠嚙,在牆壁上投射出哥德風格的陰森影子,她覺得成功重現了修道院本來的氛圍。這張椅子仍有一些零散碎塊留存至今,但現已不見喬治桑為了蕭邦房間向帕爾馬一名鐵匠訂製的暖爐,暖爐花了她一百法郎,製作花了一個月,每次點燃要花一個鐘頭,煙囪醜陋地從小窗穿刺而出(記錄在莫里斯的素描裡)。

這個「古怪的地方」在蕭邦和喬治桑搬進來時,還不算全然被修士遺棄。瓦德莫沙的宗教團體與西班牙全境各地一樣,在一八三五年的事件和勒令之後紛紛土崩瓦解,不過藥劑師迦百勒.奧利佛修士(Brother Gabriel Oliver),依然留在修道院的藥房,採集治療發燒的鵝觀草,或治療膿瘡和潰瘍的蜀葵,繼續服事村民。(他們搬來時,他把行當藏在床底下。喬治桑覺得他穿著短褲、襪子加背心的樣子,就像莫里哀小說中的人物。)現在的藥房架上,排列著加泰隆尼亞當地原產的陶罐,以及馬約卡玻璃燒製的亮綠色和亮黃色燒瓶,瓶中過去存放決明子、香蒲、白罌粟,或又稱「西班牙蒼蠅」的翠綠色甲蟲芫菁(cantharides),依用法用量不同,可引起中毒或當作春藥。喬治桑鄙視這些名稱含糊、功效不明的草藥,貶之為「野獸的指甲皮」一類玩意。不過這並未阻止她在蕭邦健康惡化的時候,向藥房購買鵝觀草(「因為效果絕佳」),或因為火爐的接合處塗了乾牛糞補強水泥,導致滿房間都是臭味時,購買大量的安息香樹脂。

終於,他們漸漸習慣了依太陽和影子而定的作息。兩年後,英國的大西部鐵路公司(Great Western Railway)會在全歐洲逐漸推廣標準時間觀念,但這時的馬約卡島與其他地方一樣,時間是因地而異。在山區,時間甚至比山下的港口更具地方特性:十二月下旬,特拉蒙塔納山脈讓山脊一側至中午前都籠罩在陰影下,另一側則是自下午三點起便一片陰暗。午後,山影後方升起濃霧,陰涼的花園內氣溫永遠低於攝氏十度。而那年馬約卡島上的冬天特別嚴酷,喬治桑描寫瓦德莫沙(「島上最寒冷的區域」)的凜冽寒夜,積雪深達五公分。

喬治桑為她的孩子上課到中午,午飯過後,孩子在修道院內或院外四周玩耍,她則多半在墓園的一棵樹下讀書寫作。有時候,孩子也會到遠離修道院範圍的地方散步,享受能找到的每一吋陽光。莫里斯像一隻重獲自由的野兔(喬治桑形容),玩得一身汗溼,健康已然恢復。但就算能夠獨處,喬治桑仍很難落得清淨。艾蜜莉亞的懶散愈來愈明顯,而雖然附近的虔誠鄰居瑪麗亞.安東尼亞(Maria Antonia)會幫忙做飯,但她也會趁機偷食物。村裡的孩童每天提一桶山羊酸奶到修道院門口,抵達時桶子總是更滿卻更稀(那些孩童會在桶裡加水,補足他們在路上喝掉的份),喬治桑為了避免天天發生這種事,特地買來一頭山羊,但這頭憂鬱的山羊成天在修道院裡閒晃,發出可憐兮兮的咩叫聲,產的奶卻很少,徒然預示了即將在新年時分壓垮他們的挫敗心情。儘管如此,喬治桑仍振筆疾書,惦念著逼近的截稿日期和他們日益減少的財產。蕭邦也飛快地作曲,從白天工作到深夜,以彌補先前浪費的時間。即便如此,他在十二月底仍寫信告訴豐塔納:「我還沒辦法把前奏曲寄給你,因為尚未完成;我已經好多了,我會加快速度。」

除了例行日常之外,也發生了形形色色的事。每當喬治桑白天的工作告一段落(但晚上的還沒有),她會陪孩子四處探險,天氣好就到山間踏青,天氣壞就留在修道院內──蘇蘭琪在不為人知的閣樓裡尋找妖精的宮殿,莫里斯則決心尋找可怕悲劇的遺跡,他覺得附近一定就有這些好玩的事。他們在修道院內發現一座保存良好的小禮拜堂,儀式物品還釘在木框之中,椅背上貼著聖徒的小像,供修士跪下時面對膜拜,祭壇上的花瓶插著枯萎的花朵,燭台插著半截蠟燭,焚香的氣味仍縈繞在空氣中。那裡就像一艘幽靈船,鬼斧神工卻不見半名船員人影,每個轉角都有待解的謎。

有一回在散步往海岸的路上,一名村婦不知打哪兒冒出來,自告奮勇當他們的嚮導,領著喬治桑走上一條環繞大石的細狹小徑,直到她突然發現自己竟能從一道崎嶇岩縫望見下頭遙遠的大海,聽見海浪沖刷上岸的聲音,彷彿來自未知世界的奇異樂曲。(古斯塔夫.多雷〔Gustave Doré〕日後走訪也遇見一模一樣的風景,後來他為但丁《神曲》繪製插畫,便重現了這幅超乎凡塵的景象。)是莫里斯一把將她拉回來,憂愁的孩子總有心不在焉的父母。

又有一回,村民、農夫、商人一齊拿著火把,向山上行進,領頭者是一個長角的魔鬼,全身烏黑,臉色血紅,身邊伴著一隻鳥頭馬尾的小鬼。歌者扯著嗓子、使盡力氣,悲咽地唱著摩爾人的歌謠開道,樂手輕叩木頭響板、撥彈吉他和曼陀林、用琴弓或手指敲擊小提琴。這活脫是從《布萊梅樂隊》(The Town Musicians of Bremen)直接走出來的一幕,或是陰森恐怖的五朔節前夕。但事實上只是因為懺悔星期二到了,加上當地一名佃農新婚,村人才舉行舞會慶祝,要不是村民把餿油和大蒜當成香水塗在身上,原本應該能吸引喬治桑一行人。還有一天,適逢島上的主保聖人紀念日,全村的人都聚集到了市政廳,觀看黑豬和驢子列隊從一尊聖安東尼雕像前通過,神父朝隊伍灑聖水,之後村民再回到酒館參加馬約卡凡丹戈舞會(fandango mallorquín)。

宗教信仰是喬治桑在島上大部分驚奇趣味的來源。但她和村子之間之所以不斷產生誤會和責難,修道院四周之所以縈繞嚇人的陰影,核心原因也是宗教信仰。「何必否認如此邪魅的居所、不祥的迷信,確實會對想像力造成不良影響?」對於村民的信仰和修道院中的鬼影,她毫不掩飾她的厭惡。他們家沒有一個人上教堂;只在當地乖乖遵照日程聚會禮拜的群眾中扮演好奇的旁觀者。聖安東尼紀念日那天,一位遊客在修道院與蕭邦和喬治桑共進晚餐之後,回到村中旅店,結果神父前來搭話(他稍早才為騾隊祈福過),向他打聽那名自己捲菸、成日喝咖啡、白天睡覺、晚上寫作的古怪法國女人。

葛雷夫斯說蕭邦與喬治桑的到訪是革命前後時代碰撞的縮影,不論這點是否正確,至少他們的小島生活,肯定反映了原始農業經濟與世俗城市生活的衝突。在瓦德莫沙,只有市長、公證人和寥寥數人會講西班牙文,喬治桑也沒學會半句馬約卡語,這只會讓村民與他們的隔閡更加巨大。而這種隔閡不僅是語言上的,後來更演變一種猜疑,質疑喬治桑對待自己不朽靈魂那種漫不在乎的態度。一方面,蘇蘭琪效仿母親衣著的色彩剪裁,披頭散髮;莫里斯在修道院內奔跑撒野,或在其他同齡男孩多半忙於上課或工作的時候,成天畫著素描;而蕭邦和喬治桑對當地居民信仰的鄙視不屑──他們自己甚至在家鄉都是天主教徒──才是更根本的原因。蕭邦的疾病更被視為他們不道德的證明,是復仇心重的上帝對他施加的神聖懲罰。「那個肺癆病人,」瑪麗亞.安東尼亞告訴她朋友,「遲早會下地獄,一是因為患肺結核,二是因為不去告解。」

自從喬治桑於一八四一年開始連載《那一年在馬約卡島》,並於一年後出版該書(洛杭斯的石版畫書是啟發她寫作的靈感來源)後,很多人和葛雷夫斯一樣,對她和這本書心懷憎惡。喬治桑在書中對馬約卡島農民表現的敵意(日後被不當解讀為她對工人階級的普遍厭惡)、拒絕在帕爾馬文化界扮演大作家,以及對富有村民的失望態度所做的嚴正回應;她在修道院墓園的夜間漫步、她對島上信仰的敵視,凡此種種在《那一年在馬約卡島》出版後,全於一八四一年《帕爾馬報》(La Palma)的一篇文章中遭到撻伐,說她(依照《帕爾馬報》的說法)不屑地批評島民是「膽小鬼、偽君子、扒手、印度猴子、玻里尼西亞野蠻人」。

天候日趨寒冷,風愈來愈強,蕭邦的健康每況愈下,喬治桑覺得她愈來愈難掩飾自己的真實想法。「我們戲稱馬約卡島是『猴島』,因為被這些奸詐狡猾、賊頭賊腦卻又清白無辜的生物包圍,我們漸漸習慣了保護自己、防範他們,但已不再感到憤慨或輕蔑,正如印度人不會真的對黑猩猩或膽小頑皮的紅毛猩猩動怒。」喬治桑曾半不情願地嘗試去理解她遭逢的這些文化習俗,可她卻訝異發現,這裡與她拋在身後的文化相比,竟會如此引人反感,同時半驚訝於這地方彷彿還活在中古時代。「喬治桑是最傷風敗俗的作家,」《帕爾馬報》那篇反駁總結道,「杜德萬夫人是最淫穢的女人!」但不管怎麼說,喬治桑仍然擁有敏銳的眼與慧黠的筆,且無論多少人嘲笑抨擊,《那一年在馬約卡島》在任何對浪漫樂派歷史感興趣者看來,仍有其無比重要的意義:它給了我們一張貴賓席,讓我們得以一窺蕭邦完成《前奏曲》的這段過程。

| FindBook |

有 12 項符合

蕭邦的鋼琴與他的前奏曲的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

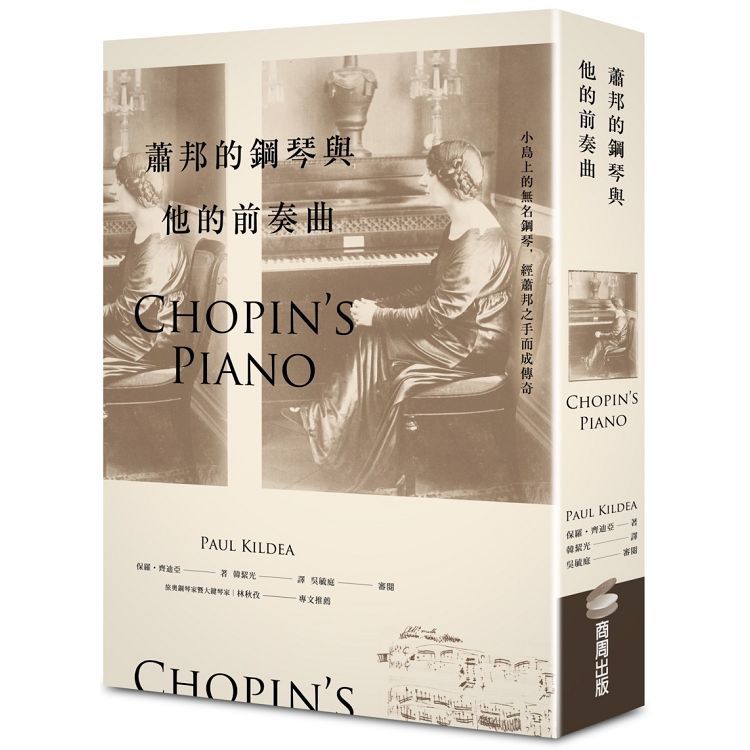

圖書名稱:蕭邦的鋼琴與他的前奏曲

它見證《前奏曲》降世,卻在戰火中悄然佚失......

100餘張珍貴歷史圖片與故事,帶你重回浪漫主義音樂時代

1830年,在西班牙馬約卡島(Majorca)的港口帕爾馬城(Palma),胡安‧包薩(Juan Bauza)細心地鋸木、刨木、上弦,在資源匱乏的情況下製作一架島上罕見的樂器──鋼琴。他想不到的是,這架琴後來的主人將會以之創造出永垂不朽的雋永樂章、新穎的音樂概念,更將深深影響一整個時代的文化價值和歷史。

1838年11月,蕭邦(Frédéric Chopin, 1810-1849)與喬治桑(George Sand, 1804-1876)和她的兩個孩子從巴黎前往巴塞隆納,再搭船前往馬約卡島,以躲避巴黎的濕冷寒冬。他們在帕爾馬山區一處半廢棄的修道院落腳。他們設法在島上物資匱乏的情況下打造居家,唯一的問題是:蕭邦從巴黎寄來的鋼琴遲遲不能抵達。最後友人為他找來包薩製造的小鋼琴,讓蕭邦得以創造出浪漫主義音樂史上最重要的作品之一──著名的二十四首前奏曲(24 Preludes)。從喬治桑的紀錄,我們可以知道蕭邦作曲時的舉動、心境、表情和島上生活的點點滴滴,而島上偶爾的暴雨和大自然的聲響,也被蕭邦巧妙融入樂曲之中。

時序推移,蕭邦與喬治桑回到巴黎,最後分道揚鑣,老死不再相見。1849年,蕭邦死於困擾他多年的肺結核。七十個年頭過去,這架鋼琴依舊佇立在修道院的小房間內,直到1913年,猶太裔的波蘭音樂家蘭多芙絲卡(Wanda Landowska, 1879-1959)重新踏上了當年蕭邦與喬治桑的旅程,輾轉到了修道院,並帶走了這架鋼琴。

二次大戰期間(1935-1949),納粹佔領波蘭和法國,並宣稱蕭邦和其音樂是屬於他們的,他們搶走蘭多芙絲卡所有的藝術珍藏──當然也包括那架鋼琴。蘭多芙絲卡只好遠走美國避難,終生未再踏足歐陸,也未再見到這架蕭邦的鋼琴。

身兼指揮家和作家的保羅.齊迪亞(Paul Kildea)無意中得知了這架鋼琴的故事,他四處尋訪鋼琴下落而未果,最終轉而追尋起蕭邦前奏曲的歷史。透過演奏這些曲子的樂器、詮釋曲子的鋼琴家,以及曲子所代表的傳統,一步步探索這位深受世人愛戴的作曲家蕭邦與這組重要作品的故事。當中穿插了蕭邦與喬治桑的分分合合,闡述了蘭多芙絲卡與蕭邦的關聯,同時將這一世紀關鍵數十年的歐陸文化和政治史融入書中。

蕭邦與蘭多芙絲卡的故事,可說是歐洲最動盪的一個世紀的寫照,當中歷經了多次革命、兩次世界大戰,音樂則從沙龍走向對人民開放的音樂廳,國家體制也從君主制過渡到共和制。作者以蕭邦的鋼琴為主軸,以蕭邦的信件、喬治桑的紀錄、時人的評論與傳記、180多張珍貴圖片與照片為基底,最後以優美的筆法交織出書中故事,帶領讀者踏上浪漫主義音樂的旅程,並使我們從另一個角度,思考音樂隨時代變遷的意義。

作者簡介:

保羅.齊迪亞Paul Kildea

一九五〇年生於澳洲,身兼指揮家和作家。墨爾本大學(University of Melbourne)音樂理論碩士,主修鋼琴,一九九七年獲得英國牛津大學博士學位。之後在澳洲歌劇團(Opera Australia)擔任指揮,並陸續赴莫斯科、牛津、倫敦、利茲、紐約、愛丁堡和愛爾堡等地擔任客座講師。並曾任艾爾德堡音樂節(Aldeburgh Festival)、澳大利亞伯斯國際藝術節(Perth International Arts Festival)的藝術總監。二〇一三年起擔任倫敦威格摩爾音樂廳(London’s Wigmore Hall)藝術總監,現居柏林。

齊迪亞也是知名的音樂社會史作家,更是英國當代最重要作曲家班傑明.布瑞頓(Benjamin Britten, 1913-1976)的研究權威。他在二〇一三年為布瑞頓撰寫的傳記一出版即獲得高度評價,獲BBC Radio 4’s選為每週選書(Book of the Week),更被英國《金融時報》(Financial Times)譽為「年度最佳音樂書籍」。

譯者簡介:

韓絜光

台大外文系畢業,專職人文科普書籍與字幕翻譯。在商周的譯作有《足球帝國》、《足球是圓的》、《在緬因州的小島上追逐繁星》(合譯)。喜歡以為永遠用不上的雜學知識,在翻譯時突然遇見的感覺。也喜歡貓、足球和末日電影。

章節試閱

3.帕爾馬.瓦德莫沙:1838年

這個時期造訪馬約卡島不大恰當,因為內戰才剛席捲西班牙全境。五年前,國王斐迪南七世(Ferdinand VII)駕崩,為了王位該由弟弟卡洛斯(Carlos)繼承,還是該交給襁褓中的女兒伊莎貝拉(Isabella),由她母親瑪麗亞.克莉絲汀娜(Maria Christina),即斐迪南國王的遺孀兼西班牙攝政王垂簾聽政,家族間燃起紛爭,兩派人馬相持不下。難民與逃亡者來到島上尋求庇護,卻發現那兒的兩黨對立與西班牙本土同樣激烈。就在蕭邦和喬治桑抵達的三天前,總督才剛發布一道戲劇化的飭令:

馬約卡島地區宣布進入戰爭狀態。...

這個時期造訪馬約卡島不大恰當,因為內戰才剛席捲西班牙全境。五年前,國王斐迪南七世(Ferdinand VII)駕崩,為了王位該由弟弟卡洛斯(Carlos)繼承,還是該交給襁褓中的女兒伊莎貝拉(Isabella),由她母親瑪麗亞.克莉絲汀娜(Maria Christina),即斐迪南國王的遺孀兼西班牙攝政王垂簾聽政,家族間燃起紛爭,兩派人馬相持不下。難民與逃亡者來到島上尋求庇護,卻發現那兒的兩黨對立與西班牙本土同樣激烈。就在蕭邦和喬治桑抵達的三天前,總督才剛發布一道戲劇化的飭令:

馬約卡島地區宣布進入戰爭狀態。...

顯示全部內容

推薦序

▌專文推薦

〈穿越時空的音樂琴緣〉

林秋孜

讀完這本書,內心充滿喜悅。

親愛的朋友,你知道蕭邦,喜歡他的音樂嗎?

我和蕭邦結緣很早,開始彈他的樂曲約是七、八歲時,其中包含他著名的《前奏曲》的單曲。到十五歲舉行第一場個人鋼琴獨奏會,音樂會前的記者會上,知名廣播主持人趙琴女士問我:「妳最喜歡的作曲家是哪一位?」我不加思索地回答:「是蕭邦。」她接著問:「妳為什麼喜歡彈蕭邦?」當時我非常肯定的說:「因為他的音樂很美!」

日後赴維也納深造,蕭邦還是一直陪伴著我。

完成維也納國立音樂大學的鋼琴演奏訓練後,我...

〈穿越時空的音樂琴緣〉

林秋孜

讀完這本書,內心充滿喜悅。

親愛的朋友,你知道蕭邦,喜歡他的音樂嗎?

我和蕭邦結緣很早,開始彈他的樂曲約是七、八歲時,其中包含他著名的《前奏曲》的單曲。到十五歲舉行第一場個人鋼琴獨奏會,音樂會前的記者會上,知名廣播主持人趙琴女士問我:「妳最喜歡的作曲家是哪一位?」我不加思索地回答:「是蕭邦。」她接著問:「妳為什麼喜歡彈蕭邦?」當時我非常肯定的說:「因為他的音樂很美!」

日後赴維也納深造,蕭邦還是一直陪伴著我。

完成維也納國立音樂大學的鋼琴演奏訓練後,我...

顯示全部內容

目錄

【專文推薦】穿越時空的音樂琴緣 林秋孜

【前言】

第一部 浪漫樂派的北極星

1. 帕爾馬,一八三〇年代

2. 帕爾馬,巴黎,一八三八年

3. 帕爾馬,瓦德莫沙,一八三八年

4. 瓦德莫沙,馬賽,諾昂,一八三八年至一八三九年

5. 巴黎,一八三一年至一八三九年

6. 巴黎,一八三九年

7. 巴黎,一八四一年

8. 巴黎,一八四二年至一八四八年

9. 倫敦,蘇格蘭,巴黎,一八四八年至一八四九年

10. 巴黎,紐約,倫敦,一八五一年至一八八八年

11. 紐約,一八八九年

12. 巴黎,聖彼得堡,柏林,一八四九年至一九〇〇年

第二部 愛樂如癡...

【前言】

第一部 浪漫樂派的北極星

1. 帕爾馬,一八三〇年代

2. 帕爾馬,巴黎,一八三八年

3. 帕爾馬,瓦德莫沙,一八三八年

4. 瓦德莫沙,馬賽,諾昂,一八三八年至一八三九年

5. 巴黎,一八三一年至一八三九年

6. 巴黎,一八三九年

7. 巴黎,一八四一年

8. 巴黎,一八四二年至一八四八年

9. 倫敦,蘇格蘭,巴黎,一八四八年至一八四九年

10. 巴黎,紐約,倫敦,一八五一年至一八八八年

11. 紐約,一八八九年

12. 巴黎,聖彼得堡,柏林,一八四九年至一九〇〇年

第二部 愛樂如癡...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|