這是一本真人真事的故事,經由作者將真實姓名隱去而改寫,故事男主角雖身受高等教育,自年輕開始,涉世未深,一步錯而後步步錯,遭致不敵情慾誘惑不能自拔,甚至道德淪喪,以致生理上受到嚴重的懲罰痛苦不堪的經過,經高人指點後,歷經沈澱、反省、懺悔,進而開啟不一樣的人生。這一段不斷重演的情慾橫流境遇,直到幡然醒悟,足資作為世人的警惕。

本書特色

情慾對人來說,就是吐絲的蠶,從自己身中一根絲又一根絲的吐了出來,好好把自己纏繞,愈來就愈黑暗,當自己陷入黑暗中,就死定了。

貪慾與吸毒一樣,都是會上癮的,這慾如毒,會精竭容枯百病侵。

所以作者告誡,「戒淫行,守身之法,一絲一毫不可苟且,不可稍自寬縱,寧可被人笑迂腐刻板,不可自命風流,如果平時不注意防範,一切悔之晚矣!」

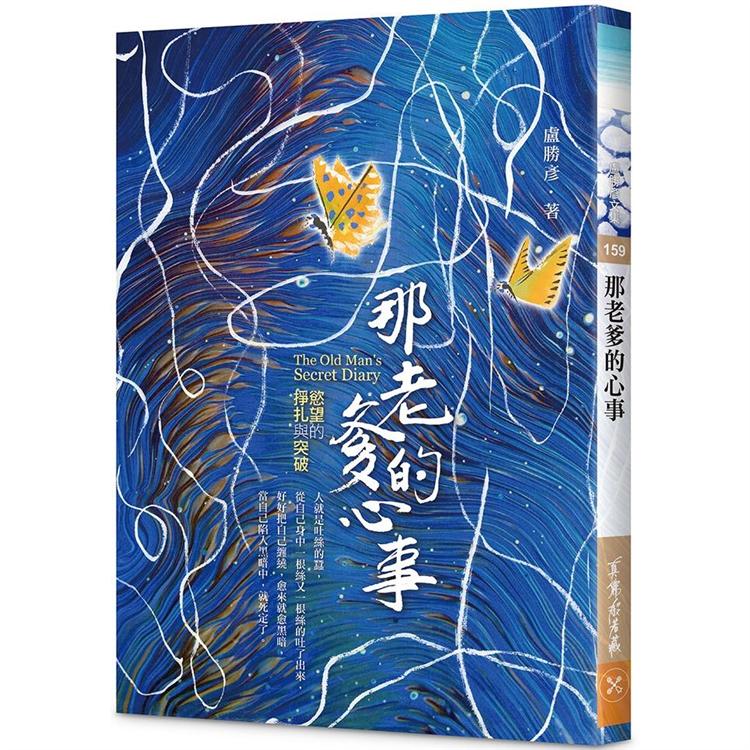

【本書附贈作者創作封面畫作複製畫一張】

| FindBook |

有 5 項符合

那老爹的心事的圖書 |

|

那老爹的心事【金石堂、博客來熱銷】 作者:盧勝彥 出版社:財團法人真佛般若藏文教基金會 出版日期:2022-02-23 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 205 |

真佛宗 |

$ 205 |

Books |

$ 234 |

中文書 |

$ 234 |

社會人文 |

$ 234 |

佛教 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:那老爹的心事

內容簡介

作者介紹

作者簡介

盧勝彥

蓮生活佛盧勝彥,西元1945年生於二戰下憂患的台灣,

現旅居於煙雨微微的西雅圖,每日修行、寫作及繪畫,

以實證和慈悲勾勒度眾的文字,如月河流水閃耀智慧的光環。

是真佛宗創辦人

平易親切、慈悲為懷的開解病難憂苦,獲得千萬弟子的景仰皈依。

是一位演說家

深入淺出、幽默風趣的闡述佛法哲理,具有獨樹一格的講演藝術。

是一位畫家

天賦異稟、微妙觀察的書畫自然景物,成就自在任運的揮毫創作。

更是一位著作等身的作家

多元題材、精勤撰寫的抒發心境體悟,紀錄親身經歷的數百冊文集。

1967年第一本創作《淡煙集》問世。

1992年5月完成《第一百本文集》。

2008年5月出版第二百本文集《開悟一片片》。

他是當代能將佛法與藝術結合的第一人,精進與毅力不同凡響。

盧勝彥

蓮生活佛盧勝彥,西元1945年生於二戰下憂患的台灣,

現旅居於煙雨微微的西雅圖,每日修行、寫作及繪畫,

以實證和慈悲勾勒度眾的文字,如月河流水閃耀智慧的光環。

是真佛宗創辦人

平易親切、慈悲為懷的開解病難憂苦,獲得千萬弟子的景仰皈依。

是一位演說家

深入淺出、幽默風趣的闡述佛法哲理,具有獨樹一格的講演藝術。

是一位畫家

天賦異稟、微妙觀察的書畫自然景物,成就自在任運的揮毫創作。

更是一位著作等身的作家

多元題材、精勤撰寫的抒發心境體悟,紀錄親身經歷的數百冊文集。

1967年第一本創作《淡煙集》問世。

1992年5月完成《第一百本文集》。

2008年5月出版第二百本文集《開悟一片片》。

他是當代能將佛法與藝術結合的第一人,精進與毅力不同凡響。

目錄

序 冥王律令之外

001 那老爹是誰?

002 後車站的好奇

003 大雷雨

004 割下你的下身

005 去尋訪異人

006 綺語

007 西雅圖的冬雨

008 肉慾又贏了

009 那是一張怪異的臉

010 空門

011 發現苦空的道理

012 走入深山

013 寫作本書的心得之一

014 寫作本書的心得之二

015 寫作本書的心得之三

016 附錄一:虹光成就

017 附錄二:四大要調均衡

018 附錄三:氣入中脈的口訣

001 那老爹是誰?

002 後車站的好奇

003 大雷雨

004 割下你的下身

005 去尋訪異人

006 綺語

007 西雅圖的冬雨

008 肉慾又贏了

009 那是一張怪異的臉

010 空門

011 發現苦空的道理

012 走入深山

013 寫作本書的心得之一

014 寫作本書的心得之二

015 寫作本書的心得之三

016 附錄一:虹光成就

017 附錄二:四大要調均衡

018 附錄三:氣入中脈的口訣

序

自序

冥王律令之外

我躺床上,剛剛修完了「眠光法」,將自己的神識,送入虛空中的大光明「毘盧性海」三昧之中。

神識像長了兩翅,飛騰起來,拔地而起,直上入雲霄,我只能屏心靜氣。這正是密教修行的「睡眠在大光明海」之中的寧寧靜靜的偉大超然沐浴。

然而,今夜反常,我甚驚駭!

神識上昇時,遇到了屏障,是巨大的「天網」截住,就如同我是游泳的魚,突然被漁夫的網收攏。首先覺得有點暈眩,莫名其妙的被封閉起來。

我的神識往下掉,周圍卻是一片濃密的黑暗,黝黑的世界泛出幽光,黑暗濃密的渾然無盡,這時我明白,我進入無形的陰風地獄之中。

到了地獄境界,我一下子就進入冥王的宮殿,黑暗全消失了,冥王看見我到了,笑呵呵的迎我:

「恭迎蓮生活佛!」

「這算是迎賓之道嗎?用了天羅地網,勉強我來,這是有失禮節的。」我笑罵著。

冥王執住我的手,說:「不拘小節,不拘小節。不這樣請,你是不會來了,我準備了稀世佳饌,補償我的過失。」

「禮多必詐!」我說。

「正是。你猜對了!」冥王說:「上回請蓮生活佛發佈了冥王律令,這律令一出,果然是當下的明燈,也使世人得到當下的清涼心。這如同無盡燈一樣,是常明的,令世人含藏一切的善惡種子,不被污染,同時有很多人得了警惕,有至佛所懺悔的,有至神廟懺悔的,有自心懺悔的,有在天地間,仰首向上蒼懺悔的,有俯地懺悔的,懺悔的真的很多很多。」

我心大喜。

冥王說:

「我帶你去看一處地獄,絕對是你想像不到的,你可以告訴世人,犯情慾邪淫之罪,其下場即是如此。」

我說:

「這地獄我不用看了,還不是開腦、挖心、割肝、斬腳、斷指、挖眼、針刺、剁耳、割鼻。......」

冥王說:

「這不同,這些地獄刑罰固然都有,但現在的地獄不同了,有一地獄是犯邪淫去的。」

「不同?」我好奇:「如何不同?」

冥王指給我看,我看了駭然。

我看見一條一條紅色細細的蟲,很多很多,那些小細紅蟲軀體扭動,這些細細紅紅的小蟲,在潮溼的水中,在惡臭的爛泥巴中,一條一條的滾著、伸縮著。

這小細紅蟲,在混沌未開之中,沒有天,沒有地,根本沒有空間,沒有時間,在扭曲,在掙扎,在吼叫,在爭食,牠們在尖聲哭叫,牠們在互相吞食。火焰升起來,被火燙焦,水淹過來,被窒息,火鴨來了,被吞食被撕裂,這裏面的世界,是尖叫、跳、吼、扼殺、吞食、扭鬥、糾纏一團。

我彷彿想起來了,在人間臭水溝裏扭動的細長紅蚯蚓,還有陰濕地石頭下的紅蚯蚓。......

冥王說:

「人間就有地獄,看那黑暗中的人,貪慾的火,扭動的身子,就化為小細紅蟲,深入在黑暗的土中,在水中,越來越小,滾著一團團,在陰風中飄搖,一直到熄滅,生命熄滅。」

「這就是地獄!」我愣住。

「人間地獄!」冥王說。

我聯想到,這世界地獄實在有很多很多,巨石之下的泥濘土中,臭水溝裏,我寒氣從腳下升起,渾身冷颼颼。這也許是人類追求原始的報應吧!

冥王在我離去時,交給我一本「日記」。我問:「誰的?」冥王答:「一個人的。回去寫出一本書。」

這本書就是:《那老爹的心事》。

冥王律令之外

我躺床上,剛剛修完了「眠光法」,將自己的神識,送入虛空中的大光明「毘盧性海」三昧之中。

神識像長了兩翅,飛騰起來,拔地而起,直上入雲霄,我只能屏心靜氣。這正是密教修行的「睡眠在大光明海」之中的寧寧靜靜的偉大超然沐浴。

然而,今夜反常,我甚驚駭!

神識上昇時,遇到了屏障,是巨大的「天網」截住,就如同我是游泳的魚,突然被漁夫的網收攏。首先覺得有點暈眩,莫名其妙的被封閉起來。

我的神識往下掉,周圍卻是一片濃密的黑暗,黝黑的世界泛出幽光,黑暗濃密的渾然無盡,這時我明白,我進入無形的陰風地獄之中。

到了地獄境界,我一下子就進入冥王的宮殿,黑暗全消失了,冥王看見我到了,笑呵呵的迎我:

「恭迎蓮生活佛!」

「這算是迎賓之道嗎?用了天羅地網,勉強我來,這是有失禮節的。」我笑罵著。

冥王執住我的手,說:「不拘小節,不拘小節。不這樣請,你是不會來了,我準備了稀世佳饌,補償我的過失。」

「禮多必詐!」我說。

「正是。你猜對了!」冥王說:「上回請蓮生活佛發佈了冥王律令,這律令一出,果然是當下的明燈,也使世人得到當下的清涼心。這如同無盡燈一樣,是常明的,令世人含藏一切的善惡種子,不被污染,同時有很多人得了警惕,有至佛所懺悔的,有至神廟懺悔的,有自心懺悔的,有在天地間,仰首向上蒼懺悔的,有俯地懺悔的,懺悔的真的很多很多。」

我心大喜。

冥王說:

「我帶你去看一處地獄,絕對是你想像不到的,你可以告訴世人,犯情慾邪淫之罪,其下場即是如此。」

我說:

「這地獄我不用看了,還不是開腦、挖心、割肝、斬腳、斷指、挖眼、針刺、剁耳、割鼻。......」

冥王說:

「這不同,這些地獄刑罰固然都有,但現在的地獄不同了,有一地獄是犯邪淫去的。」

「不同?」我好奇:「如何不同?」

冥王指給我看,我看了駭然。

我看見一條一條紅色細細的蟲,很多很多,那些小細紅蟲軀體扭動,這些細細紅紅的小蟲,在潮溼的水中,在惡臭的爛泥巴中,一條一條的滾著、伸縮著。

這小細紅蟲,在混沌未開之中,沒有天,沒有地,根本沒有空間,沒有時間,在扭曲,在掙扎,在吼叫,在爭食,牠們在尖聲哭叫,牠們在互相吞食。火焰升起來,被火燙焦,水淹過來,被窒息,火鴨來了,被吞食被撕裂,這裏面的世界,是尖叫、跳、吼、扼殺、吞食、扭鬥、糾纏一團。

我彷彿想起來了,在人間臭水溝裏扭動的細長紅蚯蚓,還有陰濕地石頭下的紅蚯蚓。......

冥王說:

「人間就有地獄,看那黑暗中的人,貪慾的火,扭動的身子,就化為小細紅蟲,深入在黑暗的土中,在水中,越來越小,滾著一團團,在陰風中飄搖,一直到熄滅,生命熄滅。」

「這就是地獄!」我愣住。

「人間地獄!」冥王說。

我聯想到,這世界地獄實在有很多很多,巨石之下的泥濘土中,臭水溝裏,我寒氣從腳下升起,渾身冷颼颼。這也許是人類追求原始的報應吧!

冥王在我離去時,交給我一本「日記」。我問:「誰的?」冥王答:「一個人的。回去寫出一本書。」

這本書就是:《那老爹的心事》。

蓮生活佛盧勝彥聯絡處

Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT

REDMOND WA 98052

U. S. A.

二○○二年十月

Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT

REDMOND WA 98052

U. S. A.

二○○二年十月

|