| FindBook |

有 7 項符合

世界經典電影筆記的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 210 |

影視寫真/導覽/設定集 |

$ 237 |

電影 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

電影 |

$ 270 |

影視寫真/導覽/設定集 |

$ 270 |

藝術設計 |

電子書 |

$ 300 |

電影 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

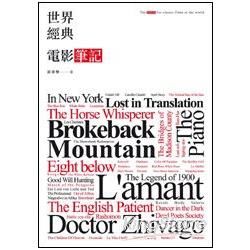

圖書名稱:世界經典電影筆記

作家、影評人郭翠華將她近年來在報刊上發表的電影專欄文字集結成冊。書分四輯,寫中外經典的電影名片,並附上相關資訊,包括該片之導演、編劇、主演、出品年份等,讀者無論是檢索或查詢皆相當便利。

全書行文流暢、作家以優美、明快的語言去評述經典電影,讓沒從未看過電影的讀者亦能感同身受,進而引發其觀賞原片的念頭。

作者簡介

郭翠華,中國作協會員,馬鞍山市作家協會主席。

發表散文近百萬字,部分被選入中國散文精選本。已出版散文集《紫色的夜》、《指尖的流水》、《我們這代人》。曾獲太白文學獎、鐵流文學獎、第四屆安徽文學獎散文獎。

|