拉薩——靠近神的所在

第一次來到中國,我便搭乘中國最長的三條鐵路之ㄧ——青藏鐵路,從青藏鐵路的起點北京出發,經歷了窗外景色,由城市高樓、村鎮平房、農村麥田、蜿蜒河谷、到無邊無際的銀白雪地、冰川、高聳連綿的壯闊山脈、草原上的牛羊錯落與零星的氈包藏房;歷時四十六小時,前往世界的屋脊、最靠近神的所在:西藏。

為什麼選擇西藏?為什麼一個人旅行?似乎冥冥當中有股力量召喚牽引著我,非要走過一遭,才能自己找出答案。

火車在晚上十點左右發車,第一站發車的臥鋪被單與枕頭總是最乾淨整潔,很快我便在車廂熄燈後睡去,度過火車上的第一個夜晚。

隔天早晨,在人來人往的活動聲中醒來時,窗外已是低矮農房與麥田畝畝。多數農房以黃色土磚砌成,帶著歲月賜予的寧靜安祥,正冒著裊裊炊煙,該是在準備早餐了吧。

此刻車廂中傳來陣陣泡麵的香味,有的人啃著饅頭、剝著饃餅,配上自備的醬菜與魯味;有的人咬著酥軟可口的麵包,配上酸奶之類的飲料,看得我飢腸轆轆!不曾在中國搭乘長途火車的我,昨晚竟是兩手空空上了火車,沒有準備任何食物與飲水。

我向餐廳的那節車廂走去。火車上的餐廳佈置看起來簡單清爽,陽光灑進明亮寬敞的空間,伴隨著窗外變化多端怎麼也看不膩的風景;我優雅地坐在白色餐桌前,望向窗外不停移動的景色,覺得自己像極了電影中的人物。桌上還講究地放了一朵假花,教人感受到十足的誠意,很輕易地就能沉浸在旅行愜意的氛圍裡。

直到咬下第一口吐司麵包時,我才又被拉回了現實。

吐司麵包一身疲倦毫無彈性的口感,令人感到十分沮喪;咖啡則是一杯顏色既深又難辨是苦是甜的飲料;只剩那顆現煎的蛋,勉強稱得上是下得了嚥的「食物」。

我嘀咕著這頓不完美的早餐,真是煞了風景。還是別抱怨快吃了吧!脫不了一身都市的驕氣,到了高山上,別說咖啡了,或許連熱水都是一種奢求!

那是我最後一次在火車餐廳用餐。

我以為在火車上該會是度時如年的,在台灣四個小時的車程就算辛苦,四十六小時應該足以環繞台灣四圈了。火車快速平穩地行進,窗外風景一直在變化,教人明白中國土地有多廣大;這些大多都是我不曾見過的景象,與我原來的生活圈是截然不同的世界。我常常扼腕來不及捕捉窗外美景,卻不覺時間的煎熬。

同車廂的人來自各地,彼此愉快親切地聊著天,分享食物與生活經驗,火車上的時間竟過得一點也不漫長。離別前我送給「室友們」每人一枚台灣的十元硬幣當作紀念,上面印著他們熟悉的蔣公頭像,對於台灣一直擁有憧憬與好感的他們都覺得特別新奇。有一位室友還說:「回家後一定要將它裱起來好好收藏。」

度過兩個白晝與黑夜,數千里之遙,我終於抵達終點站——世界屋脊,拉薩。

踏出車廂,簡直就像在作夢一樣;我用力地吸了一口西藏高原上的空氣,強烈地想要感受它的稀薄與空靈。我帶著實現夢想的喜悅,步伐慎重地步出車站;眼前大山環抱的第一眼景象,馬上就讓我掩不住興奮喜悅,忘卻整整兩天舟車勞頓的疲累。

拉薩車站的四周沒有民房,只有大片空地上熙來攘往、手提大包行李的行人與計程車司機。一位來自南法尼斯的年輕人Florian,正茫然地望著車站外遠方的山頭;他不會說中文,不知道該怎麼溝通離開那裡,也沒有預訂落腳的旅社。(我後來發現在中國旅行的多數外國人,很多都能說上一些簡單的中文,真是不可思議。)

他看我背著背包且是東方面孔,便前來詢問我是否也要前往市區,於是我們便共乘了計程車,投宿在同一家青年旅社。那是我在火車上花五元人民幣買的西藏地圖,上面列示的青年旅社中的其中一家。真沒想到,西藏資訊比我想像中豐富便利。

Florian後來告訴我,當時他在漫長的火車車程中沒人可說話,便有充足的時間閱讀了一本講述人生如同大海、每個人都像是一根渺小的浮木在其中載浮載沉的書。在火車上時他讀得浮躁,覺得索然無味;一踏出拉薩車站,他便立即對書的意境產生了深刻的體會。最後好險遇上會說中文的我,解救宛如漂浮在大海中的他。

Florian最後成為我甘甜的旅途中,一位擁有革命情感的好旅伴;我們都成了彼此的大海,承載對方生命中的一小段旅程,誰說這不是奇妙的緣分呢?

二月底冬天的西藏,天很快就降下黑幕。街上只有幾家餐廳與旅館露出微亮的燈光,路上行人並不太多,連雜貨店都略顯昏暗;除了眼前的民房與餐館,幾乎看不到四周圍更遠的環境是什麼模樣。冬天的西藏溫度低得教人畏懼,觀光客也寥寥無幾。

我和Florian的晚餐品嚐了人生第一碗犛牛麵。犛牛肉咀嚼起來不像平時嚐的牛肉那樣富含油脂和軟嫩,犛牛肉肉質有些乾硬,也沒有甘甜肉汁味,我想這應該也是極正常的吧。畢竟犛牛不像一般牛隻被嬌貴地豢養著,牠們生長在寒冷無遮蔽的高原上,生理與心理素質大概都得異常堅強。

犛牛為了適應高山稀薄的空氣與低氧的環境,都發展出一個極大的肺,包括這裡的人們也是一樣。因此,藏民壽命通常不長,五十到六十歲都算長壽了。

用完餐後我們很快各自回房休息。早上醒來時,已經七、八點天卻才剛透亮。這裡與北京至少有兩小時的時差,但為了管理方便,整個中國使用統一的北京時間。

走出拉薩戶外的街頭,便令我感到有些震撼。

山彷彿直矗矗地「貼」在我的面前,像是拔地而起似地存在;房子、街道、巷弄、寺廟、茶館與路上行人,像是與大山比鄰而居那樣地依近!昨晚因天黑見不到的身旁景物,竟然是這樣令人驚喜。

路上行人的面貌,已轉換為一張張具有黝黑皮膚、曬得紅通通的雙頰、單眼皮的狹長雙眼、高挺鼻樑與寬斗下巴的臉。許多男子留著長髮,穿著露出一隻手臂的傳統藏袍,身穿紫紅袈裟的喇嘛在街頭散步其間。

穿過佈滿茶館、餐廳、商店和販賣食物、鍋碗瓢盆、念珠、宗教圖畫、唐卡、西藏地毯、披巾、與寶石首飾的市集小巷後,一轉彎,充滿神聖感染力的「大昭寺」便出現在眼前諾大的廣場上;伴隨著白茫茫焚燒後的煙霧,與數不清的眾多朝拜者。

朝拜者們身穿塑料圍裙,手戴棉布套與自製的木墊,一次又一次地重複進行膜拜、叩首、伏地等一連串動作,是西藏傳統的宗教行禮「磕長頭」。

這裡安靜、虔誠,進行著磕長頭的朝拜者,有每日規律來此朝拜者;也有從遠方三步一拜一伏地叩首、重複數月之久,在路上飽歷風霜,活著來到聖地的朝聖者。他們的動作,都是那麼一致地熟稔,流暢與虔誠!

在身軀嬌小、膜拜動作自然順暢的老媼身上,我看見「磕長頭」佔據了她們一生的歲月裡極大的部分,裡頭充滿了一種完全奉獻的精神。朝拜者的眼神充滿完全敬拜與完全專注,即使在廣場吵雜的環境裡,依然能夠感受到朝拜者臉上的平靜與自然散發出的歸屬感。

當下我的心裡卻起了一抹淡淡的憂傷,說不上所謂何來?

走在大昭寺外的八廓街上,我好一陣子才發現,路上那些手轉經輪、口唸「唵嘛呢叭彌哞」的藏人,全繞著大昭寺外圍以順時針的方向行走。藏人相信轉經可以帶來福報,除了消除自身在這一世中所犯的罪過,也將轉經的福報迴轉給心中祈福的人,並為來世積福。

我回頭看著藏人順時針轉經行走的背影許久,動作靜默與一致,不斷地重複、重複著,三圈、五圈、七圈……我才發現,心裡的那一抹憂傷,是因為看見他們眼裡與背影裡的「順從」。

他們眼神中的溫柔堅定,有對神的順從、對生命的順從、對大自然的順從、對環境改變的順從,對死亡的順從;還有,對生活在不同政權下的順從。他們的人生彷彿打從一出生開始,就一直在學習「順從」;就連死了以後,也要依照在世時對族人的貢獻,決定是否配得「天葬」,那是一種順從於回歸大自然與天地間的渴求。

拉薩這個聖城,已不再是完全屬於藏人的聖土淨地,中國過去幾十年來的漢化政策,移入大量漢人,在西藏的土地上蓋起商家、樓房、餐館,藏人的下一代幾乎沒有選擇地必須學習漢語,長大後才有飯吃,有工作做。

愈來愈多藏民改變祖先原始的草原遊牧生活,搬進中國政府為他們蓋的藏房;大草原上的「社區」外觀全長得一樣,顯得有些無奈可笑。藏民結束世代的遊牧生活轉為定居,愈來愈多藏人放棄「家業」進入城裡工作;穿漢人服裝、為漢人打工,甚至學起漢人作生意。

漢化政策並非完全沒有貢獻,至少「改善」了藏人的生活條件、衛生條件與經濟條件,定居使藏人生活品質變得舒適也更安全。只是,未來藏人便不再是藏人,他們將失去傳統,失去祖先留下來的生活方式與智慧,與漢人的區別將只剩下身分證上的民族欄。

中國投入大量的資金、物力與人力,克服險惡的地理環境與凍土層地質,完成不可能的任務;僅花費五年時間,便開通了號稱全中國三條最長的鐵路之ㄧ,也是世界最高的鐵路——青藏鐵路;為西藏帶來更多的觀光客與經濟收入來源,同時也帶走更多的天然資源與年年成長的稅收。青藏鐵路的開通,使中國政府控制西藏地區的手更加深入,政策佈達也更加即時。

中國政府給藏民許多生活的補貼:藏民孩子考試可加分,讀書、醫療都有補助;地方政府甚至出錢幫藏民蓋房子住,改善他們的生活條件,且藏民生育可不受一胎化政策限制。對漢人來說,他們才是擁有特權的一群人!

但這一切的補助與特權,代價是將藏人由過去的神權時代帶到如今的人治社會,這是否是延續傳統與文化最有利的方式?沒有人可以為藏人回答這個問題,連中國政府也不能。

再過十年、二十年,更多觀光客湧入,更多藏人進入城市及被漢化;這裡的一切,是否還能一如往昔,依舊令藏人驕傲與眷戀?

年輕一代的藏人,幾乎已經成功地被中國政府的經濟政策收買與征服,他們對自我民族的意識與認同感已漸漸淡化。他們在乎經濟條件與生活物質的改善,更勝於家中牆上掛的那張「活佛喇嘛」的照片。

我不願去想像,未來有一天,當遠在印度德蘭薩拉的達賴喇嘛離開世上之後,西藏的宗教與傳統精神,是否還能如此鮮明地活在世人眼前?國際上,還會有人記得這個曾經獲得諾貝爾和平獎的民族領袖,一生心心念念追求與維護的民族獨立與和平?

我渴望咀嚼更多關於西藏生活的味道,中午便和Florian前往西藏餐廳品嚐藏人日常的傳統食物:簪巴與酥油茶。希望這不會是未來西藏文化留下來最鮮明的印記。

簪巴是由青稞製成的主食,是藏人澱粉的主要來源;酥油茶是以鹽巴、乳酪和茶水混合而成。青稞比較乾燥粗糙,配著酥油茶較好入口;茶裡的鹽巴還可以幫助補充高山上流失的體力與水分。

餐廳菜單選擇並不多,一般游牧藏人氈房「家」裡,只囤積幾項最基本的食物:一袋袋的青稞與麵粉,用大小桶子裝的乳酪,以及草籃裡裝的茶葉,再加上堆積如小山的乾糞,用來燒飯燒茶和取暖。收集牛糞的工作往往都是家中最小的孩子去做,每當家裡有重要客人來訪,就會直接在帳棚外的草場上,抓一隻自家養的羊兒招待貴賓。

簪巴的口感摻雜了穀類植物具備的些許纖維,少了澱粉類食物經咀嚼後,透過唾液所帶出的淡甜香味與滿足感。酥油茶則因過多的鹽分,讓我的味覺有點吃不消;我想繼續品嚐茶水與乳酪、牛油混合的香醇,卻一再被鹹味阻斷,嚐到被鹽分吊出更強烈的乳味。

我懷疑是我心境的問題,還未真正融入當地的生活。希望拉薩聖城布達拉宮,可以帶給我更多關於西藏傳統精神的啟發。

過去西藏是神所統治的世界,經由活佛轉世的達賴喇嘛,既是宗教領袖也是政治領袖。布達拉宮,拉薩聖城的最高精神堡壘、神的所在,在西元六三一年,藏王松讚干布為迎娶文成公主而建,高一一九米,共十三層,歷史已長達一千三百多年。

布達拉宮是宗教聖城,也是西藏政府的所在地。從西元七世紀至今,先後共有九位贊普(藏王)及十位達賴喇嘛居住過這裡。當地人說,之所以稱拉薩為「日光之城」,就是因為這裡終年得享充足日照,從不被白雪覆蓋。

映入眼簾的聖城,從建築高聳的強大姿態,便傳達了聖城的神聖與崇高的威嚴。想要進入聖城,必須先爬上由大片雪白石牆砌成的高聳階梯;每踏上一層階梯,整個城市的視野就更加開闊一些。但高原上的稀薄空氣,仍是讓平時有運動習慣的我氣喘吁吁,不得不每爬幾階就停下喘息。

正當我扶著牆邊,大口大口地吸氣時,看見前方更遠的台階上,有一位身型已嚴重彎曲,步伐極其艱辛的老婆婆,在身旁年輕人的攙扶下,腳步努力而堅定地往上走。那股力量頓時令我急促的呼吸因感動而得到極大鼓舞,便繼續移動我的雙腳,再沒有懸念地向上前進。

終於站上階梯的頂端,我的心肺此刻彷彿也已經脫離我的軀體;這裡海拔三千七百多公尺,已經接近台灣最高峰「玉山」的高度。因為劇烈喘氣早已無法言語,我的心思卻清澈無比地沉醉在眼前的景象。

整個布達拉宮被四周的連綿山脈環繞,山巒既壯闊又依近,就像一條巨龍將我環抱。此刻,我彷彿站在世界的頂端與中心,清風浮雲不經意地來回流動,像是伸手即可觸及。

站在巔峰的開闊視野面前,世世代代的達賴喇嘛,該有極不同於俗世領袖的胸襟與慈悲。在慈悲面前,沒有比愛更重要的事,也沒有任何值得動念計較的事。聖城的神聖帶給人的啟發,美妙不可言喻!

我進入喇嘛正在集體誦經的室內,低沉而連續的經聲回蕩,具有穿透力,讓周遭原本的喧騰都自動安靜下來。當中浮躁的心,都能感受此刻的定靜,而能夠自外收斂轉而關照內心,得到無比的平靜。

祭壇上佈滿火心晃動、大大小小的黃色酥油燈,襯托出人間希望。各色唐卡將周圍佈置得極顯莊嚴,色調豐富且意境變化萬千的彩繪,流露出過去這裡曾有的極度富足與輝煌的藝術境界。

聖城的建築外觀,並沒有多數統治中心令人反感的嚴肅氣派,反而呈現平實與質樸的親近;一個百姓尋求心靈平靜的信仰中心,充滿寬厚與包容。散步在其中,會不知不覺感到時間是靜止而不再流動的;世上沒有永恆,永恆此刻只在心中!

更上層的一間靜修房外,正排滿了長長的人龍;前來朝聖的老百姓安靜地排在隊伍中,等待著屋內一位具有高深修行的喇嘛,為他們膜頂賜福。我既然來了,自然不能放棄這個體驗賜福的機會。

喇嘛在西藏是最傑出,教育水平最高與最具知識的一群人;藏傳佛教在幾千年前由印度傳入,但西藏人用他們的語言將它保存並傳承下來,且發展出自己的一套學習系統。

西藏的學習系統最令我感到興趣的部份是「辯經」,被送進寺院的孩子,必須由學習讀寫藏文開始,進而能背誦、讀經與辯經,最後才提升至靈性的體驗。

年輕喇嘛經過多年的學習後,通常在十幾歲時就必須通過一場公開的辯經大會檢驗其學習成果。辯經大會由一群飽讀佛學知識的學者,輪番提出問題與進行辯論;年輕喇嘛必須將自己在過去幾年裡所學習與理解的經書因明,就其中任何觀點,提出自己的論點來反駁對方。達賴喇嘛丹增嘉措自己,便是在十三歲時接受他人生的第一場辯經考驗。

雖然西藏直到近代之前,幾乎被認為是與世隔絕地生活,但是他們的教育與學習系統卻相當進步,十分令人敬佩!為了讓年輕喇嘛進入艱深的佛學世界,西藏的學習系統強調發展思維與建立邏輯的重要性,並且以心靈的訓練來帶領學習與修行;在這裡,宗教信仰不等於迷信,而是一種增長靈性的智識。

然而一旦選擇進入寺廟出家當喇嘛,也等於必須切斷世俗的一切牽掛,包括與原生家庭的親情,將此生毫無保留地奉獻給寺廟與佛陀,終身虔誠信仰、讀經學習。

多數西藏人家庭,都以家中能夠有人當上喇嘛為榮;即便需要淡薄親情、甚至長年輸送金錢與奉獻物資,他們仍舊願意帶著不捨,獻上心愛的兒子進寺廟裡去。

據說西藏過去曾高達十分之ㄧ的人口為僧或尼,很難想像一個社會與國家,將最寶貴的資源都致力於宗教追求上;所謂現代社會的「進步」,在這樣的環境中應是奢求,而且發展極度緩慢。或許物資足夠提供溫飽,精神卻可達到極度富足、平靜祥和。

我的腦中突然閃過一九五九年發生在西藏的歷史片段:當時中國軍隊帶著現代化的槍彈進入西藏,試圖以武力征服這片土地與人民,擁有虔誠信仰的藏人,是以鋤頭、棍棒與肉身,去抵抗無情的暴力與殺戮。

面對國破家亡、莊嚴寺院遭受空前洗劫、歷代法王的宗教聖典受到摧毀破壞,西藏領袖第十四世達賴喇嘛丹增嘉措,也從此開始他超過半世紀流亡印度德蘭薩拉的命運。

我望著眼前坐在圓形坐墊上的喇嘛高僧,看來僅約四十多歲,面相卻十分慈悲祥和、不帶喜惡。我以好奇與敬畏的心,觀察喇嘛的神情,想像著在這張平靜無欲的臉下,是怎樣的心境?

他的手輕放在每位跪在跟前的信徒頭頂上,口唸極短的經文禱語,不懈不倦地為每位前來的百姓重複相同動作:賜福。每位被膜頂賜福的人,臉上表情沒有太多,卻是嚴肅、平和、充滿歸順;總是雙手合十,低著頭安靜地離開。

終於輪到我時,我帶著一分遲疑,卻還是彎曲了雙腿跪在喇嘛跟前。當喇嘛溫暖的手按在我的頭頂上,輕聲地用我聽不懂的經文為我祈福祝禱時,我的腦袋卻是一片空白!我努力地想要在當下產生任何感動,哪怕只是一絲絲都好,然而只是徒然。

膜頂賜福的儀式很快便結束,我帶著懊惱準備起身離開,卻有幸與眼前的喇嘛眼神交會;那一刻,我先前的誤解、遲疑、腦袋空白的懊悔,瞬間都得到了真摯的回應與解答。我也像是受過訓練般,帶著嚴肅的表情,平和且歸順地安靜離開,胸口卻洶湧地發燙!

喇嘛眼神中的世界,充滿了慈悲、寬容、平靜、有愛。他或許這輩子都不曾離開過西藏,不知道當今世界強權美國的總統是誰,外面的世界或許他所知無多。然而他的世界,卻是我的無數倍大!

那一刻,我領受了喇嘛內心的能量;更正確地說,是喇嘛引領我看見他心中善的世界,這當中沒有喇嘛自己的位置,卻更加教我不安地發現:「原來我的眼中,竟然只有自己?」

我把太多注意力放在關注內心以外的東西,以為形式便成事實。我甚至糊塗地以為,這些在隊伍中企盼被賜福的人們,是因為想求得人生中什麼樣的圓滿;當他們的神情裡,沒有出現被允諾將會得到所求的滿足時,我竟因此不解!

我看見喇嘛眼中的柔軟與無欲,我才明白,被賜福的人臉上平和的表情,只是因為被祝福了善的力量:「讓他們充滿勇氣,對生活更具信念。」他們的歸順與平靜,起於「對賜福的感恩與對生命的全心接納。」

「充滿勇氣,對生活更具信念。」「感恩並對生命全心接納。」這不就是每個人面對人生需要的力量?不也是茫然的人們企盼渴求的方向?

多少人甘願付出高昂代價,參加炫目昂貴的心靈成長課程、學習高深困難的瑜珈、閱讀無數心靈書籍,甚至諮詢鐘點費極其嚇人的心理諮商師、練習呼吸、冥想、打坐,全室佈滿昂貴精油的馨香,全是為了追求平靜、探尋自我、擁有信念……心中卻只有自我?

我被眼前這股力量擊潰,深自反省:心中只有自我的人,是否能真正看得見自己?是否能擁抱信念、變得無私、懂得感恩,進而習得從容的智慧?

對我們許多都市裡長大、競爭不止的人來說,藏人的「順從」是一門不可能的生命主題,從不是我們會去認同、學習的一種人生智慧。我們對「順從」的認知或許是「妥協」、「認命」,心裡是充滿恐懼與疑慮的;因為我們從始至終都想完全地掌控自己的人生,追求心中那個不可動搖的人生目標。

事實真是如此?

藏人對「順從」所抱持的信念,並不是消極的「妥協」,卻是積極的「信任」!

在他們的眼中,生命沒有不完美之處,因為他們看得見上天賜予的美麗與善意;他們從不覺得有所缺乏,因為他們認為自己所擁有的,已是上天多給的。他們全心全意將自己交出去並充分「信任」,因為已沒有什麼比擁有今天與更多的明天更值得感恩。

對他們來說,生活在條件惡劣的高原上,老天隨時可以取回人擁有的一切,那還有什麼可計較?能與誰計較?最重要的,不就只是珍惜眼前所有?全心接納自己的生命與擁有的一切!

我漫步離開雪白無瑕的聖城,帶著一份虔誠,沉默無語。聖城的天空依舊平靜清澈地教人動容,我的內心也像是剛經過一場沖刷,開始透出一些湛藍。

| FindBook |

有 2 項符合

愛自己 就一個人去旅行的圖書 |

|

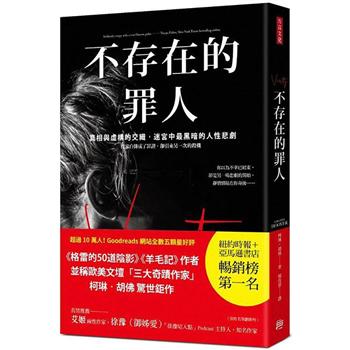

愛自己 就一個人去旅行 作者:愚娜 出版社:點石成金文創志業有限公司 出版日期:2013-07-04 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

$ 270 |

主題旅遊 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:愛自己 就一個人去旅行

流浪與知性之旅的不同在於前者是走馬看花,

後者對當地歷史、文化、藝術都要有深入了解。

本書令人著迷的文字與對不同文化的深度觀察,

對旅行與異國文化有興趣的人來說非常值得閱讀!

已經很久沒有讀到這麼一本教人感動的旅行文學!

背包客自助旅行協會理事長 鄭光照 熱情推薦

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

幸運的她,熱愛著自己的工作;

卻也發現,心裡似乎有股缺憾,

人生還有一份熱情需要去宣洩,需要與真實的自己更靠近。

因為人生的風景,應該不只是如此。

三十歲生日前,她決定送給自己一份生命的大禮:「一個人去旅行」。

這個決定,改變了她的人生,也讓她找到愛自己的力量。

在西藏,她從餐風露宿磕長頭朝聖的藏民身上看見「幸福的秘密」;在五千公尺高的西藏高原上被碗裡的兩根青菜感動,學會感恩;為了一睹聖母峰(珠峰)的日出,雙腳差點失去知覺,才看清自己的渺小;提前一天離開拉薩,而幸運地躲過西藏暴動。在尼泊爾,因為有熱水和馬桶,發現自己便擁有快樂與滿足;在印度,她發現思想的力量,可以是綑綁的枷鎖,也可以是自由的翅膀;在印度旅行,她感到最困難的挑戰,是「人性」而不是「環境」。

在絲路之旅中,她對伊斯蘭(回教)文化有了重新認識與感動,也看見中國少數民族被日漸「漢化」的危機與無奈;在敦煌遇見沙漠暴雨,第一次感到與死亡如此接近;在西域看見中國東西部發展的失衡與落差,許多新疆孩子在中國各地流浪,許多農民至今仍是文盲;在路上認識中國的知識份子,找到熟悉的感動,文化大革命的傷害正逐步修復;沿路看見中國無處不在的潛規則和社會發展的不均衡,以及未來動盪的可能;在喀納斯大草原上跑馬,從不同角度看見層層雪峰,讓她感受到「換個角度,人生也可以有不同的風景」。

在歐洲荷蘭,她看見一個小國因思想解放而成就偉大;在法國,她與內在的上帝相遇,找到平靜的力量,以及獨處的芬芳;在西班牙,她看到景氣的改變衝擊著每一個人的人生,並在西班牙家庭度過聖誕,感受愛與溫暖;在義大利,她被人文與藝術感動,原來人類的力量來自一顆思想的種子,讓她重新思考人生的方向。

旅行的感動,烙在心底的影響,足以在往後的人生中不斷咀嚼,慢慢釋放出愈來愈多驚人的能量,甚至因此改變人生。

我們不知道自己有生以來的底限在哪裡?潛能有多麼無窮無盡?

直到我們終於可以看到其實非常顯而易見,

而我們總是視而不見的一些東西,

旅行於是對我們有了不同的「意義」。

從作者感性的文字中,我們體悟在同樣的天空下,世界充滿如此大的未知與不同,

而我們何其有幸能參與其中,成為眾多不同中的一份子。

旅行正是一扇門,打開通往世界的可能;

一個人旅行,更讓我們有機會「與真實的自己對話」。

這是一本記述生命可能性的文學旅作,讀萬卷書,更要行萬里路

這本書蘊藏了深度的文化觀察與動人的內在成長。

讀者將會帶著感動,跟著本書一同走過每一個國家,每一塊土地,感受不同的文化與背景衝擊,了解當地的社會現象與價值觀,從中找到相似的靈魂,或一個人去旅行的勇氣!

本書特色

翻開這本書後才真正了解,

旅行不只是旅行,而是經過不同文化洗禮後,人生多出的一份從容與自在

◎作者分享自己一個人旅行走過最感動的三段旅程。本書分為「朝聖篇」、「絲路篇」、「歐洲篇」三大章節;朝聖篇包括西藏、印度、尼泊爾;絲路篇自西安出發,經過嘉峪關、敦煌、哈密、吐魯番、烏魯木齊,結束於中國最北邊的喀納斯草原;歐洲之旅包括荷蘭、法國、西班牙與義大利。

◎這本書將帶領你跟隨作者一同體驗「深度旅行」的美好。本書動人的文字與豐富的文化觀察,將帶給你心靈上的啟發與對不同文化更多的了解。

◎作者將當地歷史、文化、經濟、藝術與人文的細膩觀察交融在文字之中,以獨特的視角觀察旅途中不同文化與不同的人生;這是一本會教人鼓起勇氣追尋自我的書!

作者簡介:

愚娜

六年級生,出生在充滿陽光與熱情的高雄,在台北都市長大,三十歲前對人生仍充滿迷惘。三十歲生日前決定給自己一份生命的大禮:「一個人去旅行」!從此愛上一個人旅行,至今已走過超過二十多個國家。

作者將最感動的三段旅行,從自我探索、文化、歷史、經濟、社會現象、藝術等各個角度,分享她眼中所看到的世界與旅程中的感動。

這是一本會令人鼓起勇氣追求自我的書!

章節試閱

拉薩——靠近神的所在

第一次來到中國,我便搭乘中國最長的三條鐵路之ㄧ——青藏鐵路,從青藏鐵路的起點北京出發,經歷了窗外景色,由城市高樓、村鎮平房、農村麥田、蜿蜒河谷、到無邊無際的銀白雪地、冰川、高聳連綿的壯闊山脈、草原上的牛羊錯落與零星的氈包藏房;歷時四十六小時,前往世界的屋脊、最靠近神的所在:西藏。

為什麼選擇西藏?為什麼一個人旅行?似乎冥冥當中有股力量召喚牽引著我,非要走過一遭,才能自己找出答案。

火車在晚上十點左右發車,第一站發車的臥鋪被單與枕頭總是最乾淨整潔,很快我便在車廂熄燈後睡去,度...

第一次來到中國,我便搭乘中國最長的三條鐵路之ㄧ——青藏鐵路,從青藏鐵路的起點北京出發,經歷了窗外景色,由城市高樓、村鎮平房、農村麥田、蜿蜒河谷、到無邊無際的銀白雪地、冰川、高聳連綿的壯闊山脈、草原上的牛羊錯落與零星的氈包藏房;歷時四十六小時,前往世界的屋脊、最靠近神的所在:西藏。

為什麼選擇西藏?為什麼一個人旅行?似乎冥冥當中有股力量召喚牽引著我,非要走過一遭,才能自己找出答案。

火車在晚上十點左右發車,第一站發車的臥鋪被單與枕頭總是最乾淨整潔,很快我便在車廂熄燈後睡去,度...

»看全部

作者序

推薦序

★ 背包客自助旅行協會理事長──鄭光照 好評推薦

人生的經歷,就像一本書,要靠自己一頁頁寫下。而旅行當中的感受與成長,有時難以言喻,唯有親臨體驗才能有所悟道。

《愛自己 就一個人去旅行》是作者多年來多次的旅行故事,以及在旅途中對當地的觀察分享。她描述了旅途的種種經歷,並且用她的雙眼與細膩的心,觀察周遭人、情、事物,透過她的筆,將內心淬出的芬芳,把她生命中所遇到的美好與成長,分享給讀者。一個人旅行需要一定的勇氣,雖然沒有同伴互相依靠,但好處便是能專注於周遭人、事、物的觀察及思考,且能從旅行當中...

★ 背包客自助旅行協會理事長──鄭光照 好評推薦

人生的經歷,就像一本書,要靠自己一頁頁寫下。而旅行當中的感受與成長,有時難以言喻,唯有親臨體驗才能有所悟道。

《愛自己 就一個人去旅行》是作者多年來多次的旅行故事,以及在旅途中對當地的觀察分享。她描述了旅途的種種經歷,並且用她的雙眼與細膩的心,觀察周遭人、情、事物,透過她的筆,將內心淬出的芬芳,把她生命中所遇到的美好與成長,分享給讀者。一個人旅行需要一定的勇氣,雖然沒有同伴互相依靠,但好處便是能專注於周遭人、事、物的觀察及思考,且能從旅行當中...

»看全部

目錄

序

推薦序

朝聖篇

西藏

◆拉薩——靠近神的所在

◆幸福的秘密

◆林芝——相逢何必曾相識

◆羊湖前垂淚,大地母親的慈悲

◆拉孜——藏民的生存之道

◆定日——兩根青菜的感動

◆聖母峰(珠峰)——世界之巔迎接晨曦

尼泊爾

◆加德滿都——快樂,就在...

推薦序

朝聖篇

西藏

◆拉薩——靠近神的所在

◆幸福的秘密

◆林芝——相逢何必曾相識

◆羊湖前垂淚,大地母親的慈悲

◆拉孜——藏民的生存之道

◆定日——兩根青菜的感動

◆聖母峰(珠峰)——世界之巔迎接晨曦

尼泊爾

◆加德滿都——快樂,就在...

»看全部

商品資料

- 作者: 愚娜

- 出版社: 點石成金文創志業有限公司 出版日期:2013-07-04 ISBN/ISSN:9789868931817

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:304頁

- 類別: 中文書> 旅遊> 主題旅遊

|