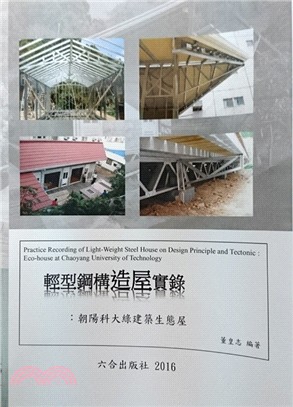

圖書簡介本書當屬一本技術報告,記錄2006-2008年期間朝陽科技大學建築系以綠建築設計理念進行造屋(building design and construction)的一個發想與構築的實作過程(practice process)。配合科技大學之教研任務是需與產業界進行技術合作之研發創新,綠建築(Green Architecture)策略上是可透過結構設計的科學化經濟化、構造材料總體之輕量化、與施工程序的工業化加以實踐。本次造屋則實際以低樓層冷軋型輕鋼結構興建一綠建築生態屋,並於短短32施工日達成約100 m2之建築壹層本體,除自然共生之環控手法考量,另著重以輕型鋼構屋之建築生產過程記錄:設計階段之圖稿、與營建階段之構工法工務記錄。

報告聚焦於輕型鋼構屋之構工法的設計引用與技術硏發、於實作當下構築紀錄與設計調整,採取學理思维與實務操作之交互記錄此次在地性經驗之行動與研發,故以歷史與文獻回顧之、個案研究記錄及「問題/回應」策略進行之。希冀此種簡單設計、簡易建造之輕型鋼構造,得以交流推廣與技術提昇,進而落實於臺灣土地。技術報告的章節與內容如下:

第一章前言。從綠建築在臺灣之推廣,到落實於朝陽科大『綠建築生態屋』的構法

轉折,此一契機促成輕型鋼構屋的產學技術合作與此次技術報告產出。

第二章文獻回顧與歷史沿革。按照輕型鋼結構的歷史因緣、接續從案例研究及文獻回顧的基礎性技術考察,進而理解輕型鋼構屋的框組壁式的學理與構工法,是從美日澳等國既有2X4木建築的材料替代、與工化房屋而開展壯大輕型鋼構產業,偏偏在臺灣,其技術硏發(設計與營建)一切都需歸零方能於本土開創基。

第三章構法工法:輕型鋼構之技術性。接續學理論述進行輕型鋼構之整體系統分類,再按部位構法:基礎、牆體、樓版、屋頂…分別剖析之,最後以工法流程說明各類型施作差異與施工步驟。

第四章實作經驗:設計+構築技術。經由實作的構思設計與構築兩階段揭露朝陽科大輕型鋼構屋之技術成果與本土創新,突破在於,歷經三次基地變更、鋼價飆漲與預算工期的緊迫性,致設計規模縮小翻案;從重鋼到輕型鋼構工法轉折;設計者參與營造廠的分料圖說(施工詳圖)及施工計劃擬定:廠製半工業化模組生產、與乾式現地組立的自攻螺絲鎖合;工地營建管理之SOP(標準作業流程)確切實施而能如預期完工…等,並回饋檢討本案初期綠建築理念構想落實程度。

第五章小結與後續硏究。輕型鋼構之不同於RC構造,有其快捷輕巧容易施工等優勢,但仍有現場實務之各類型構工法介面整合課題。其綠色優勢可從建築本體、工期與管理本益、市場推廣潛力作一推廣。後續硏究在於:標準(農舍)建築圖集轉譯成輕型鋼構設計、結構計算與強度試驗利於牆版系統替代柱梁系統之選擇多樣,與複合化構工法研發等方面著手。