憂鬱的空洞裡,誰在沈睡?

她:約二十出頭的女性

她的媽媽:喜歡突然失蹤離家幾天或幾個星期

她的爸爸:喜歡無厘頭責打家人

我:一個喜歡聽人說話的女人

故事:

她的爸爸在很小的時候逃離家。她的媽媽在很小的時候逃離家。她的爸爸和她的媽媽後來在一起,為了有一個家。這個家是個防空洞,也是空洞。防空洞堅持古典不願長大,空洞卻會自己長大,直到擁擠得待不住......故事很簡單,只是人性太複雜。

佛洛伊德路過台灣,要尋找一個家,和川端康成擦身而過,佛洛伊德能嚴肅認真想些什麼嗎?

地點:

每個人都在現場,摸索佛洛伊德說的自我的空洞,各種白色構成的牆壁,阻隔著每個人之間的流動,可以在森林裡,在海灘上,在房間裡,在劇場後台......

第一幕第一景:她想說的話

很久很久以前,佛洛伊德這麼說過,在重要的照顧者過世後,一般是很傷感難過,但是一陣子後,就會覺得那個人離開了,自己會再度走下去。但是有些人卻變得自己被帶走了,不只是那個人離開人世,他們覺得自己也跟著走了。佛洛伊德說,那是因為自我裡留下一個空洞化般的陰影,自己也跟著不見了。

不過,她的故事卻顯示了,那個空洞不是一般的空洞陰影,也不是一般的陰影。那是什麼呢?難題就從這個地方開始,這是佛洛伊德說話的現實所呈現的侷限,他的侷限卻是她的開始。我只是事後聽到這些故事後,深怕有什麼重要的經驗會流失掉,因此就一直緊盯著這個現象。

她說:

我想,她一定完全不了解我的想法,才會在上次碰面時,跟我說她了解我。

這怎麼可能啊,我不過說了一點點,連皮毛都還沒有說出口呢。除非她真的這麼厲害,我在前一陣談自己心情不好,好像頭腦裡有個空洞時,說到川端康成是個老色迷,才會寫出《睡美人》這種故事。

她一定搞得懂,我偏偏就是被這個故事激活起來,不然,我早就真的不在人世了。她一定以為我是厭世的人,其實,根本不是她想的那樣子。從其它角度來說,我一點也不厭世,只是對於活著要幹嘛,唉,如果硬要說,活著要幹嘛,我後來找到的出路是,要填滿佛洛伊德所談失落的陰影。

嗯,要填滿那個陰影。

我這麼說,她一定知道,我要說的是什麼,因為她就是搞這行,說的是這些行話,只是當我在場的時候,她卻根本不談這些。我只好從書裡努力地找出來,到底我在說什麼,或者她沒有說的是什麼?我說的佛洛伊德的陰影或空洞,是我自己看書看來的,但是當我知道,她會把我塞進那個空洞裡的說法後,我就極力的抵抗。

我就極力的抵抗。

每當她要說的話可能跟這有關,我就閉著耳朵,或者只是一直點頭,點得她知道我根本就是毫不同意,多麼神奇的同意,竟然可以因為點頭的速度和長度,而變成完全相反的意思。

我發現只要我說得很空洞時,她就會被我激惹得想要說些話,好像怕我被自己說話所形成的空洞所淹沒了。我真的很難形容,要說些什麼會形成這種空洞感?仔細想想,應該不是我說了什麼,而是當我在說些事情時,會留下更多沒有說出來的事情。這樣子,空洞就成形了,真的很巧妙,這些技能是我跟她開始說話後,我才發現自己有這種特殊技能。並不是和她說話時,我才有這種技能,而是我早就會了,只是以前不知道。和她說話後,我才發現自己有這種能耐,我說是能耐,但對她來說,應該是一個大問題吧。

因此她一直很想要我,把事情說得飽滿些,不然,我的說話方式是愈說就愈把我的人生過得愈來愈空空洞洞。我不是那麼在意有這種空洞啊,只是每次看她出力要說些話填滿那種空洞,我就覺得好笑。尤其是當我開始說《睡美人》的故事後,她變得更不安了,我可以輕易看出她的不安。但是,但是啊,她大概不會承認自己的不安。不過,我也沒興趣要跟她正面對抗,指出她的不安,如果我有嘗試這麼做,一定不是我刻意要那麼做的。

我就來談談《睡美人》吧。我的朋友都覺得這個故事好噁心,怎麼會有這麼噁心的故事啦。但是看見朋友的表情,反而讓我有了興奮的感覺,連腳趾頭都想要跳起來的感覺。我看了《睡美人》後,我覺得自己就是那些睡美人。唉,唉,竟有人興奮地說,扮演睡美人可以等待王子,這種等待是值得的。後來我告訴這位朋友說,我看的這個《睡美人》的故事,是吃安眠藥後睡著的少女,讓老人來陪著她們睡。川端康成的說法是,老人才是重點,是那些老人陪著她們睡。我覺得是先被餵藥睡著後的少女,陪著那些老人過夜。

我有個讓她很驚悚的想法。

我就是那些睡美人。我一直就是那些睡美人。如果跟她說這個想法,一定會嚇壞她。因此我就一直沒有這麼說,但是我覺得自己的人生,真的就是那些陪老人睡覺的睡美人。其實,是不是美人,對我來說並不是很重要,硬說她們是美人,是有些造作了。她們是少女,這是重點,我要自己是少女,永遠的少女。不論是醒著或是睡著了,對我來說都是一樣的,都是睡著的,我是指佛洛伊德談憂鬱時的那個空洞,或者陰影。反正不論是空洞或陰影,對我來說都是一樣的啦,因為我都是那個睡著的少女,睡在那個空洞裡。

我這樣說,她是不會懂的,真的,我絕不相信她會懂得,那個空洞裡睡著的少女是什麼意思?如果我說那個失去後留下來的空洞,其實一點也不空洞,而是睡了不少像我這樣的睡美人,只是一直睡。睡著前,我知道等一下會有老男人來睡在我旁邊,老人覺得我在陪他們睡覺,度過漫長的夜晚,但是我知道是老人在陪我睡。這樣子說會不會太奇怪?算了,算了,我一直要自己不要管別人怎麼想。是不是太奇怪,是別人的事,我的人生只有自己能過啊。我何必管佛洛伊德在百年前,描寫和猜測憂鬱者的那個空洞,是怎麼樣的洞,或怎麼樣的陰影?反正,我覺得是有那個洞,也有那個陰影,但是我卻覺得自己就在裡頭,我是專指那個想要當睡美人的我在那裡頭。不過這麼形容好像怪怪的,我要再想一下,是這樣嗎?是我想要當睡美人嗎?是這樣子嗎?嗯,這麼說怪怪的,是那個睡美人,就是我。不是我想要當睡美人,沒有我要不要當的問題。

這麼說是很嚴重的說法,如果說是我想要當睡美人,那麼就還有改變的餘地。如果說那些睡美人就是我,這是一切都無法改變了,只要改變了,就不再是我了。我深刻記得,是這樣開始的。是這樣,旅館的女人囑咐一位叫做江口的老人,要他不要對少女惡作劇,而且不要把手指伸進睡著的少女嘴巴裡。好美的開場白,讓我在《睡美人》裡能夠安心的睡著,不會有人在我睡著時,將手指伸進我的嘴巴,是憂鬱令人難解的空洞。我不喜歡有人將手指伸進我的嘴巴裡,也許有人會認為這是高度象徵的說法,手指不再只是手指,嘴巴不再只是嘴巴。直接的說法就是,性啊。

算了,算了,我要節制一點,說我憂鬱心裡的那個空洞,是性,這鐵定被批評是亂說。雖然我年紀這麼大了,大概不會有人對我說,小孩子不要亂說話。因為我是大人了,但是我的心停在少女階段,旅館裡每晚昏睡的少女。那是一種高度的孤獨,不過算了,算了,我先不要使用孤獨這兩個字了。

孤獨是相當困難理解的字眼。

我甚至覺得,自己根本就毫無資格,說出孤獨這個兩字。沒有人會了解,我說出這兩個字,因為我只是含在嘴巴裡,從來沒有出口過。因此老人在我昏睡時,手指伸進我的嘴巴時,孤獨這兩個字,如果突然從我的嘴巴說出聲音,搞不好會嚇著老人心臟麻痺。

也可以說,我根本就沒有孤獨的權利。

有人知道嗎?當一個人不被允許有孤獨的權利,那是什麼樣的人生?我早就放棄問這個問題,那是對人生還有期待的人,才會問的問題,包括,關於是不是孤獨?我曾想過,在我睡著後,不再醒來,除非隔天的太陽曬進來,驚醒我,不然我是在昏睡的晚上,陪伴老人度過他們的孤獨。因此孤獨是他們的,不是我這個少女的。絕不是我刻意要推開孤獨這個字眼,真的,我毫無必要推開它。因為我是明明白白,知道我是讓孤獨在我身邊安睡的人,他們都是老人的模樣,或者,至少走著如老人的步伐,那是他們的孤獨,我一點也不孤獨。或者說,我並沒有沾染到孤獨的氣味,但是我相信睡在我旁邊的是,無邊的孤獨。因此陪伴孤獨的人,會是孤獨嗎?不過,我實在沒有必要替自己辯解,是不是孤獨的問題?可能我一直想要跟她解釋吧。

嗯,是這樣子。我是在跟她解釋,我不要她誤解我,因為她喜歡說,我是孤獨的。但我偏偏不這麼覺得,她對於我說自己的空洞裡,是自己的睡美人,其實她很難了解,甚至她覺得不可思議。我為什麼硬要把那個早就失去的時間空洞,說成是睡美人?不過,這只是一兩次吧。後來我覺得她根本不可能了解和體會,睡美人是什麼意思?甚至她覺得我太墮落了,怎麼會去做這種工作呢?唉,這不是工作,這是小說,日本小說家的小說,不是我的工作。

那是我內心空洞裡的人,不是工作,是我自己的空洞,就是睡美人。她說,我是失去了什麼,才會有空洞。這點,她是說對了,我是失去了媽媽,也失去了爸爸。但是心中空洞,是跟佛洛伊德有關的內心空洞,不過,我對是不是佛洛伊德的空洞,並沒有太大的興趣。

後來,當我無意間讀到了川端康成的《睡美人》後,我終於了解,原來,我是什麼?早就有人說過了。就是這個故事,才讓我看見自己,是為了明天早上可以活著醒過來,才會在前一天傍晚閉上眼睛。這是永遠無法被別人了解的,自己不是快樂,也不是悲傷,只是一種活著。我是睡美人,是少女的美夢,我是自己的乳頭周圍會滲出血的情人,雖然我一點也不喜歡有夢出現,那讓我的人生變得多餘。

第一幕第二景:失去前的媽媽在說話

佛洛伊德有些話沒說完,由別人來說就會更到位。這個時候,佛洛伊德只有仔細聆聽的份,不論,他是不是還活著。

她媽媽說:

我不了解她。

她只會說我恨她。這是她執意堅持的,好像沒有恨我,她就無法活下去。但是因為她這樣,我就不能有我的恨意嗎?難道,只因為她說,我恨她,因此她所有問題都來自於我恨她?這樣子,我就不能對人有恨意嗎?真的是這樣子嗎,何況,就算是我真的曾經恨過她,那也是很久很久以前的事了。

她也認為是很久以前的事了。

我能夠怎麼辦?我現在再千百次的道歉,會有用嗎?她就不再認為我曾經恨過她了嗎?何況,我都不是很確定,我真的有如她所說的那麼恨她嗎?我不確定,雖然自從有一天,她回家後就對我說,我是恨她的。她還說,以前都不敢對我說,直到她開始找人談後,她才敢對我開口。後來幾乎只要我們碰面,她就這麼說,好像我一定要吞下她的說詞,要承認我是恨她的,而且恨得很深很深。她舉了很多例子,起初,從我故意不讓她吃飽,到後來連我是否跟她揮手招呼,都是恨意了。反正說到最後,所有我所做的,和我沒有做的,都是我恨她。

我需要那麼恨她嗎?就算我曾經說過,她是出生來找我麻煩的人。如果她不出生,我就可以做我想做的任何事。但是,這些話有那麼嚴重嗎?我並沒有常常跟她這麼說啊。不過說個一兩句,她就把我說成,我是恨她的,而且我的恨是她現在所有問題的原因。她現在會出現的所有問題,都是我曾經恨她。如果真有那種恨,能夠收回來嗎?就算能夠回收當年的恨意,去哪裡回收呢?回到從前嗎?不,不要,我絕對不想再回到從前,那是痛苦的日子。我絕對不想再回去,現在,連回頭想到往事,心頭都是蒙上一層酸澀。我最好不要真的問這個問題,如果讓她知道,有這種可能,到從前回收恨意,她一定要求我這麼做。如果我拒絕,她又加了一條證據來怪罪我,是真的恨她,才會不想回頭,向過去收回恨意。

我還記得,那一天,她回到家,一臉的臭氣沖天模樣,好像我欠了她一輩子。她大聲罵我,說她跟人深談後,才發現自己會落得沒有任何朋友,都是我害的,都是我曾經恨過她。我還以為她是開玩笑,我就回應,最好啦,我的恨意有那麼厲害,能夠影響你那麼多,連你的朋友都會受到那恨意的威力。她生氣地回我說,都是你害的啦,然後又說了一些奇怪的話。例如,她是睡美人。我還以為她是想男人想瘋了,自以為是睡美人,在等待男人來吻她。真是奇怪的女孩,只沈浸在自己的世界裡。那有什麼睡美人?不過是童話,她真的那麼相信,這才是她交不到朋友的原因,怎麼可以怪我曾經恨她呢?

如果一個人一直是這樣找麻煩,能夠讓人不恨她嗎?

她一直在激我,讓我說出我恨她。然後要藉著我現在說出,我恨她,來證明我曾經恨過她。我真的沒有那麼恨她,真的沒有那麼恨她啊。但是她後來每天這麼說,以各種方式來激怒我,我怎麼會知道,她到底為什麼這麼恨我呢?就算我曾經一度離開她。那也不是恨她,是她爸爸太過份了,我只好短暫離開這個家。我可是飽受煎熬,才會這麼做的啊。

那不過半年多,她也還那麼小,怎麼會記得這些事呢?我也是不得已啊。如果不離開,我根本就活不下去啊。我就要死掉了,我不知道幹嘛活在這個世界上,這是多麼奇怪的世界啊,整個世界空空洞洞,都不是我容身的地方。我容身的地方,要有花花綠綠的野草,野花,還有一條小河。不必是很大的地方,這麼期待難道有錯嗎?這只是一個小小的期待,但是我卻活在很廣闊的空洞裡,什麼都沒有的空洞,只有我的心跳聲,不是鳥叫的聲音。

我不需要聽見自己的心跳聲。我不需要在大白天還要被提醒,我還活著。

心跳聲,卻要跟我作對。這是什麼世界啊,連我摸自己的乳房入睡,都會變成空洞裡的回聲。她能想像,那是什麼樣的日子嗎?只能摸著自己腫脹的乳房,入睡,然後就發現,世界變成一個大空洞,卻不斷地迴響著,我撫摸自己的聲音。那不是愉悅的事情,我不是為了愉快啊。只是為了確定,這個空洞的世界裡,還有一些感覺存在。

我只要一點點存在的感覺。這樣子算過份嗎?誰說這過份,就請他們自己來過過看。唉,算了,我不想再怪任何人了。這是沒有人可以了解的事,有誰能了解?周遭有人走來走去,卻覺得每個人都很遙遠。我,如果大叫,也不會有人聽得見,不會有人回應我的呼叫。我只不過是希望,有人可以回應一下,甚至是罵我的聲音也沒關係。回應的聲音卻只有自己的呼吸聲,我也不知道為什麼,會想要摸自己的乳房,配上呻吟聲?我想要聽聽,有什麼聲音會傳回來,從空洞的廣闊迴音裡,回來,卻只是無力下墜的,模糊聲音。

直到有一天。

我突然發現,回聲裡,夾雜著嬰兒哭聲。我摸乳房的聲音,怎麼會有嬰兒哭聲的迴響呢?我大叫,要蓋過嬰兒哭聲。從空洞裡回來的聲音,只是嬰兒更大的哭聲。我再大叫三聲,回音仍是嬰兒哭聲。直到我再大力地喊叫,我恨你,然後聲音突然不見了。空洞裡來來回回的是,安安靜靜。過了一會兒吧,才突然傳來回聲,我恨你。

不是我的聲音,是嬰兒的聲音,太奇怪了,真不可思議,怎麼會有嬰兒說得出,我恨你,這三個字呢?後來,我就不曾再說出口了,我恨你,這三個字變成了火把,不再是聲音。連我也不想再聽見這三個字的聲音了,我不能這麼說,甚至連想也不要想了,但是這把火卻一度讓我要一直摸著自己的乳房,才能好好睡覺,睡在一個空曠無邊的大空洞裡,睡著的人一度是美麗的女人。

後來,都走樣了

一切都走樣了,我幾乎不再叫自己的名字了,我的名字不再是名字,更不是屬於我的名字。有沒有名字,有沒有自己,已經不重要了。甚至可以說,重不重要,也不再是需要判斷了。我只是過著日子,愛和恨都不見了,就只是睡著了的一個人。我現在強調一個人,是現在這麼想,在當時是什麼都沒有的那種一個人。就像吃東西會進到胃裡,那時候連胃的感覺都沒有了。

外頭的世界很多人,很擁擠,我就是不見了。既然我不見了,也就不需要再多說話了,失去名字的人,說話,都是多餘的聲音。甚至連呻吟聲,也是多餘的。這是沒有恨,但是愛也不見了,只覺得外頭很擁擠。我如果想要跟他們擠,至少也要有自己存在,但是這種是連自己都不見了,而外頭是吵雜的,可以擠碎所有東西。有時候我突然有感覺時,是覺得自己很空曠,每個人都可以走進我的空曠。但是他們很快就消失了,消失在我的空曠,那種空曠竟然可以吞沒所有走進來的人影。甚至自己也會被吞噬掉,就是不知道後來他們都還去了什麼地方?不可能憑空消失。就是這樣子憑空消失了,消失在我的空曠裡,唯有那種空曠感,才是我僅有的。我後來才知道,自己僅有的,就是那種空曠,大到可以吞噬所有事物,連自己,也被這種空曠吞下去了。

我很難相信有人會了解。

我在說什麼?我只是無病呻吟?我不知道那是不是病,但是連呻吟都會被那種空曠吞掉,偏偏有時候知道那種空曠是自己,如果完全都不知道就算了,卻留下這種感覺,是知道的,是屬於自己的。每個人都可以踩扁我,都可以罵我的不是,雖然他們可能不知道,我不會因為他們的責罵或踩踏,我就會覺得傷心。我根本就不會覺得傷心,那些踩踏和責罵聲,有些時候,進來我的空曠後就突然消失了。這才是最大的寂寞,最大的驚恐。

我不知道空曠的場地,曾如何表現它的驚恐?我只記得,再度從這種寂寞裡醒過來時,我是手摸著自己的乳房。我不知道該如何解釋自己?那是我刺激自己,讓自己沒有完全被自己的空曠吞沒的原因嗎?有誰會相信這種說法?我最後是以摸索自己的乳房,讓自己沒有被淹沒在,比死掉還要寂寞的空曠裡,走出來。我不能說這是一種方式,因為我不是刻意那麼做。

甚至是不是這樣子,我也無法確定。我只是發現自己醒過來時,自己的姿勢,雖然只是一瞬間,其他人可能看不出來,我的手突然快速地移動,從乳房的位置移開。人們可能只看見了我的手的移動,就說我已經回來了,是我回來了。但是那種比死還要空曠的寂寞,不曾再消失過。每當我要想像那是什麼時,腦海裡卻只是一片空白。

這種空白,被一層紗遮住了,它想要遮住自己,不想讓我再看見時間。............

——摘自 劇本(另一種劇本:叫做內心戲的)

| FindBook |

有 6 項符合

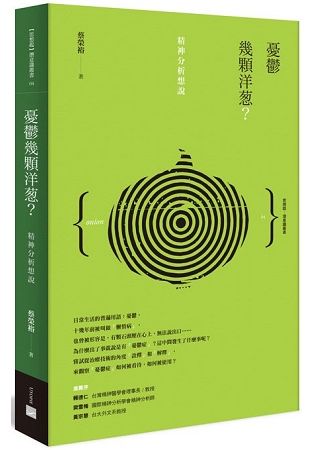

憂鬱幾顆洋蔥?精神分析想說的圖書 |

|

憂鬱幾顆洋蔥?精神分析想說 作者:蔡榮裕 出版社:無境文化事業股份有限公司 出版日期:2017-09-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 334 |

中文書 |

$ 334 |

心理學理論 |

$ 342 |

精神分析 |

$ 342 |

個案分析與諮商輔導 |

$ 342 |

科學‧科普 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:憂鬱幾顆洋蔥?精神分析想說

日常生活的普遍用語:憂鬱,十幾年前被叫做「懶惰病」,

也曾被形容是,有顆石頭壓在心上,無法說出口......

為什麼出了事就說是有「憂鬱症」?這中間發生了什麼事呢?

嘗試從治療技術的角度「詮釋」和「解釋 」,

來觀察「憂鬱症」如何被看待,如何被使用?

*************

就是不信邪吧?困惑著一個真實無比的現象。

何以複雜人性經驗的多元描述憂鬱,被窄化成只來自於負向想法?

然後,順勢變成只要正向想法,就可以取代人性的複雜?

我需要說說不一樣的想法,不是為了不一樣而不一樣,

而是臨床現實上就是如此多元性,實在無法硬擠進正向想法裡,否則,反而變成無法多加思索的限制。

是誰決定什麼是正向想法呢?

重點在於,人性裡有光,也有暗處,是千百年來文學、藝術、哲學的經驗描述,怎麼會被現代版的普通心理學,簡化弄成只是一道光線呢?

精神分析有些話想說,也有短詩、隨筆和劇本嘗試發聲。

作者簡介:

蔡榮裕

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師

松德院區《思想起心理治療中心》心理治療資深督導

高雄醫學大學《阿米巴詩社》成員

《臺灣精神分析學會》名譽理事長兼執行委員會委員

《臺灣精神分析學會》精神分析運用和推廣委員會主委

TOP

章節試閱

憂鬱的空洞裡,誰在沈睡?

她:約二十出頭的女性

她的媽媽:喜歡突然失蹤離家幾天或幾個星期

她的爸爸:喜歡無厘頭責打家人

我:一個喜歡聽人說話的女人

故事:

她的爸爸在很小的時候逃離家。她的媽媽在很小的時候逃離家。她的爸爸和她的媽媽後來在一起,為了有一個家。這個家是個防空洞,也是空洞。防空洞堅持古典不願長大,空洞卻會自己長大,直到擁擠得待不住......故事很簡單,只是人性太複雜。

佛洛伊德路過台灣,要尋找一個家,和川端康成擦身而過,佛洛伊德能嚴肅認真想些什麼嗎?

地點:

每個人都在現場,摸索佛洛伊德說...

她:約二十出頭的女性

她的媽媽:喜歡突然失蹤離家幾天或幾個星期

她的爸爸:喜歡無厘頭責打家人

我:一個喜歡聽人說話的女人

故事:

她的爸爸在很小的時候逃離家。她的媽媽在很小的時候逃離家。她的爸爸和她的媽媽後來在一起,為了有一個家。這個家是個防空洞,也是空洞。防空洞堅持古典不願長大,空洞卻會自己長大,直到擁擠得待不住......故事很簡單,只是人性太複雜。

佛洛伊德路過台灣,要尋找一個家,和川端康成擦身而過,佛洛伊德能嚴肅認真想些什麼嗎?

地點:

每個人都在現場,摸索佛洛伊德說...

»看全部

TOP

推薦序

(摘自台灣大學外國語文學系黃宗慧教授之推薦序)

繞道文學的精神分析?

蔡榮裕醫師的新書《憂鬱幾顆洋葱?精神分析想說》所集結的作品文類有小說、散文、評論、劇本,除了被作者自己歸類為「雜文」的「三篇徘徊在憂鬱裡的風雨聲」屬於理論評述性質,直接探討了憂鬱問題的不同面向,其他幾類作品都有著高度的文學性,一如洋蔥般有待讀者層層瓣瓣地剝開。莫非,要進入精神分析的世界一窺其堂奧,最好的方式是繞道文學?然而,這真的是一種繞道嗎?在回答這個問題之前,也容我也先「繞道」文學,談一下美國導演伍迪艾倫創作的一則短篇故事〈...

繞道文學的精神分析?

蔡榮裕醫師的新書《憂鬱幾顆洋葱?精神分析想說》所集結的作品文類有小說、散文、評論、劇本,除了被作者自己歸類為「雜文」的「三篇徘徊在憂鬱裡的風雨聲」屬於理論評述性質,直接探討了憂鬱問題的不同面向,其他幾類作品都有著高度的文學性,一如洋蔥般有待讀者層層瓣瓣地剝開。莫非,要進入精神分析的世界一窺其堂奧,最好的方式是繞道文學?然而,這真的是一種繞道嗎?在回答這個問題之前,也容我也先「繞道」文學,談一下美國導演伍迪艾倫創作的一則短篇故事〈...

»看全部

TOP

目錄

推薦序 /賴德仁/樊雪梅/黃宗慧

◆小小說 / 精神分析取向心理治療經驗談

第一章 噁心,是愚蠢或聰明絕頂呢?

第二章 人的欲望是光明或是黑暗的事?

第三章 你不是愛情的結晶,只有噁心?

第四章 你說,你只希望父母的性有愛情?

第五章 深奧吧!你說你有伊底帕斯情結?

第六章 什麼!你說要和父親再重新生下自己?

第七章 你說父母之間根本沒有愛情?

第八章 多少黑的黑暗才是勇敢?

第九章 道德的尿撒在父親的褲管上?

第十章 父母的性遊戲要替小孩負責愛情?

第十一章 沒有愛情的精卵竟然可以長出小孩?

第...

◆小小說 / 精神分析取向心理治療經驗談

第一章 噁心,是愚蠢或聰明絕頂呢?

第二章 人的欲望是光明或是黑暗的事?

第三章 你不是愛情的結晶,只有噁心?

第四章 你說,你只希望父母的性有愛情?

第五章 深奧吧!你說你有伊底帕斯情結?

第六章 什麼!你說要和父親再重新生下自己?

第七章 你說父母之間根本沒有愛情?

第八章 多少黑的黑暗才是勇敢?

第九章 道德的尿撒在父親的褲管上?

第十章 父母的性遊戲要替小孩負責愛情?

第十一章 沒有愛情的精卵竟然可以長出小孩?

第...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 蔡榮裕

- 出版社: 無境文化事業股份有限公司 出版日期:2017-09-01 ISBN/ISSN:9789869297288

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:316頁 開數:30開

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:137mm

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心理學理論

|