第一章 波譎雲詭東北亞

日本自古叛服無常

日本溯源

中、日兩國一衣帶水,當中國已經成為氣勢磅礡的帝國時,日本島上還只星散著大大小小的部落。

中國知有日本,始見於戰國時代的《山海經》,裡面稱日本為「倭」。「倭」之稱謂本無貶義,就如同中國曾被稱為「支那」一樣,原本亦無貶義;後來「倭」與「支那」都有了貶義,為當事人所不喜。不同的是,日本人自稱為「倭」,中國人並不自稱「支那」。

西元一世紀,「倭」字又出現在東漢班固所著的《漢書》裡,該書的《地理志》說:「樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見。」所謂「樂浪」,就是漢武帝在朝鮮設的樂浪郡。按這個說法,當時,日本列島上有百餘小國(部落),定期向中國進貢。

三百多年後,「倭」字又出現在南朝范曄的《後漢書》裡,其中的《東夷列傳》說:「倭在韓東南大海中,依山島為居,凡百餘國。自武帝滅朝鮮,使驛通於漢者三十許國。」照此說法,漢武帝滅朝鮮後,日本列島上的一百多個小國中有三十幾個與漢朝有來往。《東夷列傳》又載,西元五十七年(建武中元二年),倭國的使者來中國進貢,光武帝劉秀賜以印綬。西元一九八四年,在日本福岡縣發現了一顆刻有「漢委奴國王」字樣的金印,人們推測此為劉秀所賜之物,意味著一個冊封的故事。西元一○七年(安帝永初元年),倭國向中國獻奴隸一百六十人。

看來,早在兩漢時期,中、日兩國已有官方交往,內容是日本來中國進貢。三世紀早期,日本境內出現了邪馬台國(一說在九州,一說在奈良)。西元二三八年,邪馬台國女王卑彌呼派使臣來到曹魏王朝的首都洛陽,以男女奴隸和班布進貢。魏明帝曹叡賜以「親魏倭王」稱號和金印紫綬,並且下詔說:「可以示汝國中人,使知國家哀汝。」如此口吻,好像曹魏是中央,日本是地方似的。很明顯地,魏明帝是在搞冊封、構建華夷秩序,他讓女王借重中國宗主的聲威,鞏固統治地位。

那時,日本列島上有二至三十個倭國,邪馬台國來中國進貢,難免有拉大旗作虎皮之意。對魏明帝來說,冊封藩王以治小倭,於中國君臨天下何嘗不是件好事呢?西元二四○年,曹魏王朝派員出使邪馬台國,帶去了安撫詔書和賞賜品。卑彌呼女王及臣僚皆大歡喜,上表謝恩不迭,這是自有文獻記載以來的第一批中國赴日使節。事見於《三國志》。

三世紀中葉,在奈良盆地東南部的大和,興起一大國,以地為名,稱「大和國」,國祚三百餘年。大和國的最高統治者稱「大王」,是「王中之王」的意思,後來改稱「天皇」。「天皇」一詞,在日本的出現不早於六世紀,此前的「大王」有被後人稱為「天皇」的,那是後人的隨意。「天皇」一詞源自中國,中國神話傳說中有「三皇」—天皇、地皇和人皇,天皇有十三個頭,地皇有十一個頭,人皇有九個頭。「天皇」的本事最大,在各種關於「天皇」的解說裡,不乏與中國掌政相關者,然莫衷一是。

四世紀以後,大和國一連有贊、珍、濟、興、武五個大王遣使來華進貢,請受冊封,史稱「倭五王」。中國皇帝曾賜下「安東將軍」、「征東將軍」、「鎮東將軍」之類的封號。其中武王一生多次討封,曾自封為「都督倭、百濟、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓七國諸軍事、安東大將軍、倭國王」,遣使來華請准。南朝劉宋皇帝冊封下來,竟去掉「百濟」,少封了一國。不知是否緣於此故,武王不再討封,兩國關係也漸漸疏遠。

從邪馬台國到大和國,從卑彌呼女王到倭五王,都謀求獲得中國皇帝的承認。這是華夷秩序在東亞的形成時期,日本在其中占有一席之地。自倭五王之後至明朝太祖朱元璋,再無倭王向中國討封。在這漫長的近千年裡,華夷秩序逐步走向成熟,到達高峰,日本卻跳出了這種東亞國際的關係格局。

西元五九三年,日本出了第一位女皇—推古天皇,她的政權因建都於飛鳥(今奈良市附近),史稱飛鳥時代。她任用十九歲的侄子聖德太子攝政。聖德太子深受中國大一統思想的影響,試圖改革,削弱豪強,以天皇為中心建立中央集權。他的改革口號諸如「以禮為本」、「使民以時」、「國靡二君,民無二主,率土兆民,以王為主」等,皆取自中國儒典。聖德太子要恢復中、日關係,向中國取經,但他不肯稱臣,回歸華夷秩序。據《隋書.倭國傳》記載,西元六○七年,聖德太子派使節小野妹子來華,其國書有云:「日出處天子,致日沒處天子,無恙。」一副平起平坐的口吻,甚至還以「日出」自居,高出「日沒」一頭。隋煬帝覽之不快,對臣下說:「蠻夷書有無禮者,勿覆以聞。」在隋煬帝眼裡,日本是來進貢的蠻夷,然其出言不遜,自屬無禮。

不管好歹,兩國已中斷一百多年的關係接上了。《隋書.倭國傳》中的這句話,還被疑為是日本國名的出典。日本古籍裡講過這樣的故事:西元十世紀的某一天,有學生問老師,為什麼我們倭國改稱為日本呢?老師便引「日出」一句解釋說,日本就是指太陽升起的地方,用為國名正是「日出」之國。學生又問,日出東方,日本在大唐的東方,確實是日出之國,但從日本本土上看,太陽是從中間升起來的,怎說是日出之國呢?老師搖頭道,反正從大唐的方位看,太陽是從東方升起來的。對於那時的日本人來說,重要的是大唐的角度!又有學生問,日本這國名是唐人取的,還是我們自己定的呢?老師說是唐人取的。以後日本就有愛國者非常討厭這個國名,要將「日本」批倒批臭。例如江戶時代的學者藤田幽谷就惡狠狠地說:「原封不動地接受『日本』這一唐人稱呼我們國家的國號,並用於和唐朝交往,實令人非常厭惡。」不過,在中國的古籍裡並沒有給日本起名的記載,反倒認為日本是自己定名。如《舊唐書》中說:「倭國自惡其名不雅,改為日本。」《明史》中也說:「日本,古倭奴國。唐咸亨初,改日本,以近東海日出而名也。」這是一段趣話,如下言歸正傳。

中國到底強大自信有胸懷,弱小的倭國不足齒數,不值得隋煬帝真的生氣,第二年他就派使臣回訪日本。不久,小野妹子又來了,還帶來四名留學生和四名學問僧,這開了日本向中國派員留學的先河。雖然聖德太子親華,卻開了日本抗衡中華的肇端。這一時期,日本自覺與華夷秩序保持距離,努力做到與中國平等交往。

隋朝短命,西元六一九年滅亡,唐朝取而代之。幾年後,聖德太子、推古女皇都死了。日本的政治經歷了一些內亂,但聖德太子的事業自有來者,中、日交往越來越頻繁。西元六三○年,日本派出第一批遣唐使。唐朝貞觀二十年(西元六四六年)元旦,日本孝德天皇頒布革新詔書,要模仿唐朝制度進行政治經濟改革。先模仿了大唐的年號制度,孝德天皇定「大化」為年號,所以,此後的一系列改革史稱「大化革新」。

經過大化革新,日本建立起以天皇為核心的中央集權制度。從此,進入了持續一千二百多年的封建社會。其中,前半段的五百餘年,起自飛鳥時代中期,經過奈良時代、平安時代,由天皇和封建貴族掌握政權。

日本的奈良時代(西元七一○—七九四年),正值中國唐朝(西元六一八—九○七年)的鼎盛期。當時,中國周邊幾乎無不對唐稱臣,王維的詩說「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」,正是對這種盛世盛況的形象描繪。日本依然故我,不在萬國衣冠之列。這一時期,在中日交流史上出現了兩個重要人物,一個是日本的遣唐留學生阿倍仲麻呂,另一個是唐朝的高僧鑒真。阿倍仲麻呂在唐三十六年,官至安南都護,兼安南節度使。阿倍仲麻呂喜讀書、熱愛中國文化,與詩人王維、李白交情不淺。高僧鑒真的出境是應日本政府邀請,日本沒有傳授戒律的高僧,他去傳經送寶。鑒真先後五次東渡,皆因遇颱風、海盜等原因失敗,心力交瘁致雙目失明。六十六歲時,第六次東渡,終獲成功。西元七五九年,日本按照唐朝寺院布局,在奈良建廟,稱唐招提寺,鑒真晚年便在這裡傳道,至西元七六三年逝世。

平安時代(西元七九四—一一九二年)有件事對中、日兩國都有影響:西元八九四年,日本官員菅原道真建議停派遣唐使獲准,表面上看起來沒有什麼政治因素考量,純粹是因為海上風險太大,風浪與海盜造成了許多無謂的犧牲,實際上,各方面的原因都有。從西元六三○年正式派出第一批遣唐使到西元八九四年廢止的二百六十多年間,日本共遣使十九批(包括海上遇難未能抵達中國的情況)。從數量上看,還不如現代人一年的交往;從素質上論,卻不可看輕這種交往,日本每一趟皆沒白來,到底是取了經的!

從漢至唐,中、日交往是單向度的,即日本汲取中國文化。一方面,中國文化深刻地影響到日本,另一方面,文化引進受到主觀選擇和海上交通的制約。所以日本並未全盤「中化」,既沒學中國最成功的科舉制度,依舊實行自己的等級制度,也沒學中國的太監制度。

隨著貴族土地私有莊園制度的產生與發展,日本出現了武士勢力。武士受莊園主蓄養,與主君結成主從關係。主君待武士以「御恩」,酬以俸祿;武士為主君「奉公」,平時隨侍,戰時從軍。武士力量的壯大,使地方豪強演變為軍事貴族集團。相形之下,皇室勢力衰落,為權貴所挾。平安時代末期,日本形成了關東源氏和關西平氏兩大武士集團。西元一一八五年,關東源氏擊敗了關西平氏,控制了天皇,掌握了中央政權。

幕府時代

西元一一九二年,右近衛大將軍源賴朝在鐮倉(今神奈川縣內)建立起軍事政府「幕府」。「幕府」一詞是近衛府的別稱,涵蓋住所、政廳,人們逐漸用以指代武家政治的權力機構,一直沿用到江戶時代。源賴朝自封為「征夷大將軍」,此名原本是倭王為征討蝦夷(東部和北部的原住民)而設的臨時官職,從源賴朝開始作為幕府長官的職名。

從鐮倉幕府起,日本進入幕府時代,歷經南北朝幕府、室町幕府、安土桃山幕府、江戶幕府。這近七百年的時光屬於日本封建社會的後半段,它是幕府將軍專權的武家政治時期,挾天子以令諸侯,天皇淪為傀儡。

鐮倉幕府時代(西元一一八五—一三三三年),時間跨度與中國宋朝(西元九六○—一二七九年)相仿。當時中日貿易頻繁。日本不鑄銅錢,市面上流通宋銅錢,曾一度引起宋朝銅錢緊缺。

這一時代晚期,蒙古席捲歐亞大陸,征服了俄羅斯、東歐、中亞、西亞、宋朝、高麗等諸多國家和地區,建立起地跨歐亞兩洲的大蒙古帝國。日本孤處大海而倖免。大蒙古國望洋卻步,勒馬停蹄,下敕招安。日本不識抬舉,斷然拒絕。大蒙古國連派四次使節,快把日本逼瘋了,狗急跳牆,揮起屠刀,三兩下便把來使殺了。

大蒙古國不是大漢盛唐要經營華夷秩序,它先禮後兵,決心要消滅日本!西元一二七一年大蒙古國改國號為元,蒙、漢、高麗聯軍也就是元朝的軍隊,以高麗為基地,發動了兩次征倭戰爭。兩次都倒楣遇到颱風,幾百艘戰船被掀翻,十幾萬將士殞命。颱風遏止了蒙元帝國的擴張。

明太祖朱元璋在位時(西元一三六八—一三九八年),日本處於南北朝時期(西元一三三一—一三九二年)。朱元璋稱自己的事業是「驅除胡虜,恢復中華」,他當然要經營華夷秩序,做天下共主。趕跑蒙古後,萬邦來朝,願做藩屬,受大明國保護,唯日本不就範。朱元璋有心收拾日本,以武力挾其入貢。日本懷良親王不怕朱元璋,致函稱:「臣聞天朝有興兵之策,小邦亦有禦敵之圖。論文有孔、孟道德之文章,論武有孫、吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將,起精銳之師,來侵臣境。水澤之地,山海之洲,自有其備!豈能跪途而奉之乎?順之未必其生,逆之未必其死。相逢賀蘭山前,聊以博戲,臣何懼哉?」一封書信表達了抗衡華夷秩序的決心。可說了半天,朱元璋到底是「天朝」、「陛下」,自己是「小邦」、「臣」,不過是跪著造反而已。

朱元璋「驅除胡虜,恢復中華」,總怕「胡虜」再來。因此,不復有漢唐的宏放雄闊,放不開政策並且收緊嚴格管理。這一時期,中國的國際貿易僅有朝貢貿易,實行「勘合」制度。據此,來「貿易」的都是屬國,進貢後為朝廷勘合,即頒給在中國免稅銷售貨物的許可證。朱元璋還實行過禁海政策,禁民間使用番貨,禁沿海貿易,尤禁與日本貿易;「小邦」不進貢,就別想和「天朝」貿易。

日本歷代幕府將軍無不想與華貿易,但都不願做充當屬國的破冰者。十五世紀,室町幕府(西元一三三八—一五七三年)的第三代將軍足利義滿做了第一個自願者。他上書明朝,表示願意接受冊封,稱臣納貢。這時候,天下共主是朱元璋的兒子明成祖朱棣。他封足利義滿為「日本國王」,許以朝貢貿易。逸出宗藩關係近千年的日本,回歸華夷秩序,又成了中國的屬國。

安土桃山時代(西元一五七三—一六○三年)末期,日本又反了:征夷大將軍豐臣秀吉拒絕明朝的冊封,兩次起兵征朝鮮,目的是以朝鮮為跳板,侵略中國,進而占領印度,建成大日本帝國。明朝出兵,抗日援朝。豐臣秀吉的本事沒有野心大,憂急成病而死。中、日關係降至冰點。從此,日本再也沒進入華夷秩序。

儘管豐臣秀吉沒有成功,卻給日本留下了豐厚的精神遺產。自豐臣秀吉逝世之後,日本輩有「人才」出,不僅想征服朝鮮、中國,還立志做全世界的主人。如江戶後期的思想家佐藤信淵,著書《宇內混同秘策》說,皇大御國(日本)乃天地間最初成立之國,為世界各國之根本。因此,合併全世界、號令全世界是天理。他認為,合併全世界不能不講究方略,即先取中國,而欲取中國,必先占朝鮮。一旦把中國納入版圖,西域、暹羅、印度等世界各國,必懼日本,定會俯首稱臣。豐臣秀吉是日本大陸擴張的鼻祖,佐藤信淵是日本「大東亞共榮圈」的思想先驅。日本的事業就這樣一代代發展,積攢下一股取朝鮮、攻中國、印度,直至占領全世界的惡狠狠幹勁。

豐臣秀吉死後,日本再起梟雄,德川家康在江戶(今東京)建立德川幕府(西元一六○○—一八六七年),由此開始了德川家族長達二百六十七年的統治,直到明治維新的前夜。

德川幕府將軍掌握著日本的命運,全國的軍事、交通要地及江戶、京都、大阪、長崎等大城市和大型礦山均為將軍把持,其直轄地達到國土面積的四分之一。此外的四分之三列土為藩,由將軍分封。計有二百六十多藩,也就是二百六十多塊大小不等的領地,受封的藩主稱為「大名」,「名」是田地之意,「大名」即擁有大片田地的人。幕府將軍君臨全國,是最大的大名,稱「大君」。如此一來,日本建立起封建的幕藩體制。

德川幕府不光嚴格地控制大名,還控制武士,控制人民。隨著幕藩體制的建立,馬放南山,日本進入和平時期。眾多武士沒仗打,轉向官僚化,帶刀做官搞文治。別看頂著武士的名,提著武士的刀,還有多少武功則另當別論。雖然如此,那股氣焰還在,還能興風作浪。為免動亂,幕府要牢牢地掌控他們,給每一顆腦袋都加上「緊箍咒」,日本的武士道由此逐步得以確立。所謂武士道就是武士的精神教條,並無成文法典,只在人心深處。佛教與日本神道和中國儒教為武士道提供了思想資源。佛教使武士淡定冷靜不惜命,神道給武士以對主君的忠誠,儒教敘五倫講忠孝更堪大用。

中國大儒朱熹的學說被幕府奉為官學,稱為「朱子學」,裡面那些存天理滅人欲、三綱五常、大義名分的說教,很受幕府歡迎。幕府起用朱子學儒林羅山為政治顧問,他組織學究編寫出《武士訓》、《武教小學》、《士道要論》等武士讀物,把武士操守理論化,引導武士對將軍盡忠。江戶時代日本的社會格局,類似於歐洲的中世紀,歐洲俗諺說:「我主君的主君不是我的主君。」日本也是這樣,武士各有主君,只忠於他的直接主君;大名的武士沒有義務忠於大名的主君幕府將軍。幕府想讓天下武士葵花朵朵向太陽,都忠於將軍,但沒有理論依據。

於是幕府打擦邊球,提出「尊王敬幕」的口號。怕曹操的遠比敬曹操的多,「敬幕」並不成功,「尊王」讓不食人間煙火的天皇沾了光,卻遠遠不是忠君;幕府豈肯大吹大擂天皇危及自己的統治?它不過是利用天皇的名分,標榜自己的合法性罷了。忠君的事是後來的明治天皇促成的。儘管明治維新廢除了武士的社會身份,卻把武士道向妖魔化發展了。那時候將軍、大名倒臺散夥銷聲匿跡,可盡忠的只有天皇了,他是全國人民唯一的主君。忠君情結發展到昭和時期,愚忠成了武士道。日本軍隊走向世界做盡壞事,殺起人來眼都不眨,眨眼就是對天皇不忠,虧欠了武士道。愚忠玷汙了正經的武士道,也把日本人變成了愚民。

林羅山對幕府有傑出貢獻,他還起草過一封致中國皇帝的信,信中說:「日本國主源(德川)家康業已統一日本,其德化所及,朝鮮入貢,琉球稱臣,安南、交趾、占城、暹羅、呂宋、西洋、柬埔寨等蠻夷之君主酋長,莫不上表輸貢……。」日本正致力於建立自我中心的小華夷秩序,沒有任何創造性就是想坐一坐中國的金交椅。從信中不難看出,中國的屬國都變成了日本的屬國。幕府另起爐灶創建日式華夷秩序,自稱為「大君外交體制」,在這個秩序中,日本為華,他者為夷。中國皇帝並沒看到這封信,自然也沒見有誰發脾氣。

西元一六四四年,大清國搬家,定都北京。日本很酸楚,因為就在半個世紀前,豐臣秀吉曾想遷都北京,結果「大業」未成。他們認為自己與中國同文同種,卻不能進北京做皇帝,清國僅憑地勢便利,一邁腿就取了中華,當然讓人妒忌!日本稱清國為「清夷」,認為明清鼎革是「華變於夷之態也」,因此,這個中華不純粹了,純粹的中華唯有日本了!日本真的也自稱中華、中國、神州等等。面對受過元、清統治過的中國,日本產生優越感,說唐土上的文化有了雜質,而日本承傳的漢唐文化沒有雜質,是中華文明的正宗。

自兩漢時起,日本正式向中國派出使者,進入華夷秩序。此後出入無常,時而做中國的屬國,時而背離而去,終竟衝破羅網,甚至要建立日式華夷秩序,凌駕於中國之上。

| FindBook |

有 10 項符合

甲午戰爭:大清的衰落與日本帝國的崛起的圖書 |

|

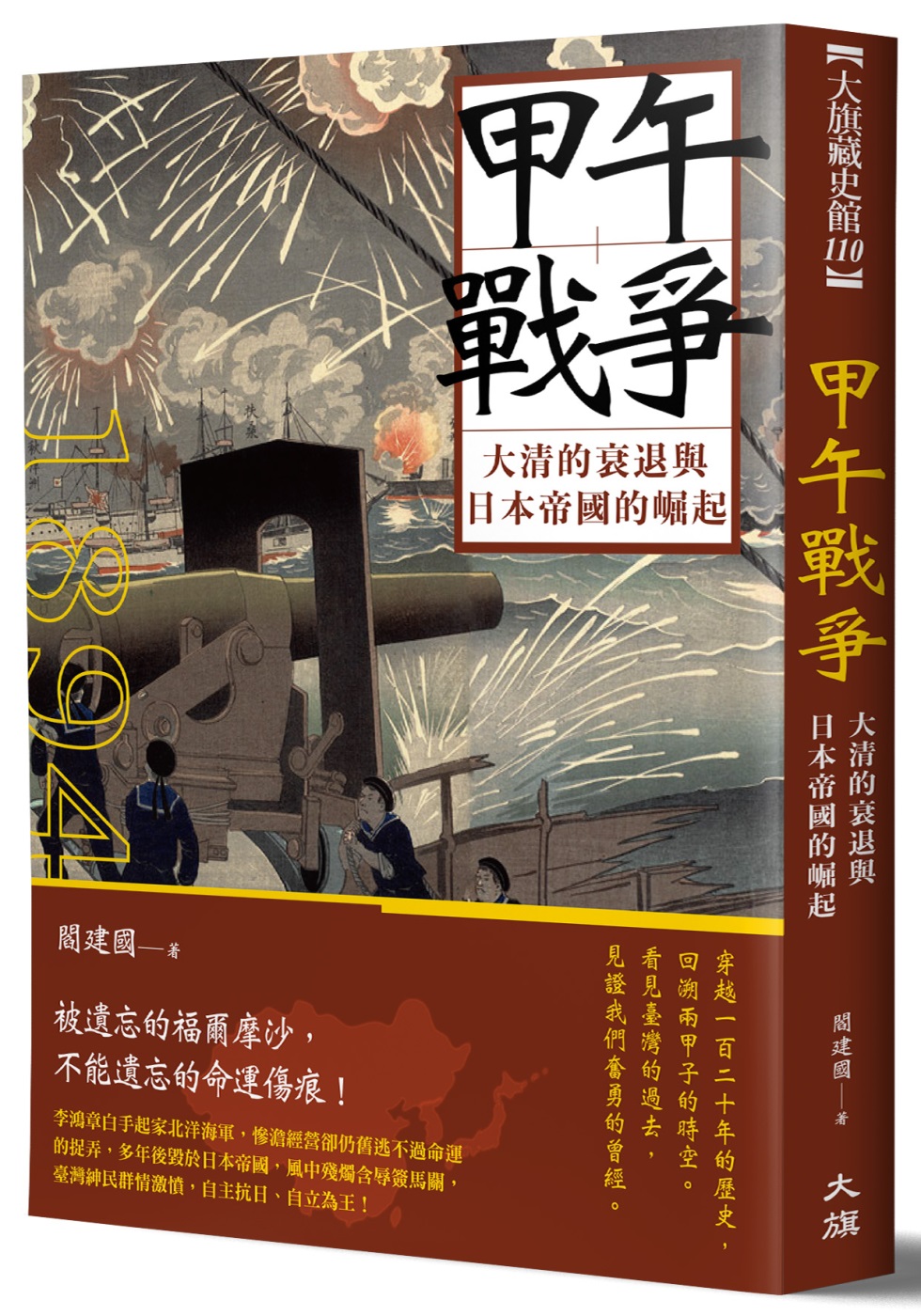

甲午戰爭:大清的衰退與日本帝國的崛起 作者:閻建國 出版社:大旗出版社 出版日期:2020-05-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 384頁 / 17 x 23 x 1.92 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:甲午戰爭:大清的衰落與日本帝國的崛起

被遺忘的福爾摩沙,不能遺忘的命運傷痕!

李鴻章白手起家北洋海軍,慘澹經營卻收不得好果實,

多年後毀於日本帝國,風中殘燭含辱簽馬關,

臺灣紳民群情激憤,自主抗日、自立為王!

穿越一百二十年的歷史,回溯兩甲子的時空,

看見臺灣的過去,見證我們奮勇的曾經。

甲午戰爭,又稱日清戰爭。

是中國近代史上一個重要的關鍵點,

沒有甲午戰爭,就沒有馬關條約,

也不會有臺灣的割讓,與之後一百二十年來的滄桑。

甲午戰爭推倒了滿清崩壞的第一張骨牌,

敲開了中國走向近代的大門。

之後連環效應,除了為中國帶來抹滅不去的歷史恥辱外,

還有血流成河、數不盡的屍體。

大清名列世界第八強的海軍為何一敗塗地?

日本為何能躍上國際,反轉過去千百年來的國際地位?

臺灣又如何捲進中日之間的爭鬥,導致今天的命運?

一場跨越二甲子的戰爭,一觸即發!

作者簡介:

閻建國 一九六○年生於北京,現任教於北京信息科技大學,著有《沒有鴉片的戰爭》、《宋徽宗》、《北洋水師》、《戊戌變法》等書。

章節試閱

第一章 波譎雲詭東北亞

日本自古叛服無常

日本溯源

中、日兩國一衣帶水,當中國已經成為氣勢磅礡的帝國時,日本島上還只星散著大大小小的部落。

中國知有日本,始見於戰國時代的《山海經》,裡面稱日本為「倭」。「倭」之稱謂本無貶義,就如同中國曾被稱為「支那」一樣,原本亦無貶義;後來「倭」與「支那」都有了貶義,為當事人所不喜。不同的是,日本人自稱為「倭」,中國人並不自稱「支那」。

西元一世紀,「倭」字又出現在東漢班固所著的《漢書》裡,該書的《地理志》說:「樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見。」所謂「樂...

日本自古叛服無常

日本溯源

中、日兩國一衣帶水,當中國已經成為氣勢磅礡的帝國時,日本島上還只星散著大大小小的部落。

中國知有日本,始見於戰國時代的《山海經》,裡面稱日本為「倭」。「倭」之稱謂本無貶義,就如同中國曾被稱為「支那」一樣,原本亦無貶義;後來「倭」與「支那」都有了貶義,為當事人所不喜。不同的是,日本人自稱為「倭」,中國人並不自稱「支那」。

西元一世紀,「倭」字又出現在東漢班固所著的《漢書》裡,該書的《地理志》說:「樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見。」所謂「樂...

顯示全部內容

作者序

一九四五年九月二日,包括九艘航空母艦在內的三百八十多艘歐美軍艦聚會在日本東京灣。在美軍密蘇里號戰艦上,將要舉行的是日本向交戰國正式投降的簽字儀式。

海風獵獵,旌旗飄揚,刀槍明亮。舉目觀望,桅檣如林,中國受降代表徐永昌上將油然而歎:「五十年前甲午之役若能一勝,我國海軍今日不悉何以!」是的,就在五十年前,大清國海軍還位列世界海軍八強,美國海軍也不過忝為第十二,日本海軍排名僅在第十六位。如今美國領銜受降,日本匍匐階下,昔日的世界八強安在?甲午一役,檣櫓灰飛煙滅,中國海軍一蹶不振。何以淪落至此?難道別人...

海風獵獵,旌旗飄揚,刀槍明亮。舉目觀望,桅檣如林,中國受降代表徐永昌上將油然而歎:「五十年前甲午之役若能一勝,我國海軍今日不悉何以!」是的,就在五十年前,大清國海軍還位列世界海軍八強,美國海軍也不過忝為第十二,日本海軍排名僅在第十六位。如今美國領銜受降,日本匍匐階下,昔日的世界八強安在?甲午一役,檣櫓灰飛煙滅,中國海軍一蹶不振。何以淪落至此?難道別人...

顯示全部內容

目錄

前言

楔子 華夷秩序,東方曾經的「國際法」

第一章 波譎雲詭東北亞

日本自古叛服無常

日本鎖國,列強欲撞開國門

求補償,打朝鮮的主意

劍指臺灣,踩大清後腳跟

清廷籌議海防

李鴻章慘澹經營

日本染指朝鮮

一葉障目,永失琉球

垂餌虎口,列強入韓

「壬午」、「甲申」之變

巨文島斡旋

海軍衙門開張

長崎爭殺

北洋成軍

洋員無實缺

北洋海軍訪日

第二章 焦煙烈火罩碧海

朝鮮黨亂

太陽旗飄上朝鮮半島

以夷制夷

豐島海戰

清日宣戰

平壤之戰

鏖戰大東溝

善後的疑竇

第三章 從旅順到馬關

慈禧太后的人事調整

北洋...

楔子 華夷秩序,東方曾經的「國際法」

第一章 波譎雲詭東北亞

日本自古叛服無常

日本鎖國,列強欲撞開國門

求補償,打朝鮮的主意

劍指臺灣,踩大清後腳跟

清廷籌議海防

李鴻章慘澹經營

日本染指朝鮮

一葉障目,永失琉球

垂餌虎口,列強入韓

「壬午」、「甲申」之變

巨文島斡旋

海軍衙門開張

長崎爭殺

北洋成軍

洋員無實缺

北洋海軍訪日

第二章 焦煙烈火罩碧海

朝鮮黨亂

太陽旗飄上朝鮮半島

以夷制夷

豐島海戰

清日宣戰

平壤之戰

鏖戰大東溝

善後的疑竇

第三章 從旅順到馬關

慈禧太后的人事調整

北洋...

顯示全部內容

|