一、漢語發展史鳥瞰

事物總是發展的,語言不能是例外。隨着歷史的發展,漢語從上古、中古、近代以至現代,經歷不少的變化,才成為現在的樣子。研究這些變化,成為一門科學,叫做漢語史,也叫做漢語發展史。

語言是發展的,在科學發達的今天,這是不容懷疑的真理。但是古人並不懂得這個真理,他們以為語言是永久不變的。兒女跟父母學話,世代相傳,怎麼會有變化呢?他們不知道,兒女跟父母學話也不能百分之百相像,一代傳一代,積少成多,距離拉大了,就有明顯的變化。其次,由於社會的發展,新事物的產生需要新的詞語來表示,舊事物的廢棄也引起舊詞語的淘汰,語言的變化就更大了。

現在我分為語音、語法、詞彙三方面和大家談談漢語發展史。由於篇幅的限制,我只能粗綫條地勾畫出一個輪廓。

(一)語音的發展

從前人們不知道語音是發展的,不知道古音不同於今音。他們唸《詩經》的時候,覺得許多地方不押韻。例如《關雎》二章:「參差荇菜,左右采之;窈窕淑女,琴瑟友之。」「友」字怎能和「采」字押韻呢?於是有人猜想,詩人為了押韻,把「采」字臨時改讀為「此」,「友」字臨時改讀為「以」。這種辦法叫做葉音。但是,為甚麼《詩經》裡所有的「友」字都唸「以」,沒有一處讀成「酉」音呢?人們沒法子回答這個問題。直到明末的陳第,才提出了一個歷史主義的原理。他說:「時有古今,地有南北,字有更革,音有轉移,亦勢所必至。」他從此引出結論說,《詩經》時代,「友」字本來就唸「以」,並非臨時改讀。他的理論是正確的,但是他的擬音還不十分正確。直到最近數十年,我們學習了歷史比較法,進行了古音擬測,才知道先秦時代,「采」字的讀音是[ts̒ə],「友」字的讀音是[Viuə],這樣問題才解決了。這就是說語音不是一成不變的,而是在不斷發展變化着。但是語音的發展變化不是雜亂無章的,而是很有系統、很有規律地發展變化着。我們研究古代漢語,就要知道些古音知識。這樣,古代漢語中的有些問題才容易理解。我們不要求照古音來讀古書,那樣做,一是不容易,二是沒必要。我們只要求知道古代讀音與現代讀音不同,比如有些詩歌,現在唸起來很不順口,不押韻,但用古音來唸就押韻,就很順口。所以我們學習和研究古代漢語,要有一些古音的知識。

不但上古音和今音不同,中古音也和今音不同。不懂中古音,我們讀唐宋詩詞時,有些地方也感到格格不入。例如杜牧《山行》詩:

遠上寒山石徑斜,白雲生處有人家。

停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花。

如果用現代普通話來唸,「家」「花」可以押韻,「斜」和「家」「花」就不押韻了,而它是平聲字,應該是入韻的。是不是杜牧作詩出了錯誤呢?不是的。這是因為現代讀音跟唐宋時代的讀音不一樣了,語音發展了。我們有些方言,讀起來就很押韻,比如用上海話讀成[zia]就可以和「家」「花」押韻了。這說明蘇州話「斜」的讀音接近唐宋時代的讀音,因為上海話「斜」字保存了唐、宋音。又如王安石《元日》詩:

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。

用廣州話讀,「除」[ts̒Øy]、「蘇」[sou]、符[fu]都不押韻,用北京話讀就押韻了,因為北京話「除」「蘇」「符」等字接近於唐、宋音。再如宋人范成大的《田園四時雜興》之一:

晝出耘田夜績麻,村莊兒女各當家。

童孫未解供耕織,也傍桑陰學種瓜。

照北京話來唸,「麻」「家」「瓜」是押韻的,這說明這幾個字北京話的讀音比較接近唐宋時代的音。如果用蘇州話來唸,「麻」和「瓜」還是押韻的,「家」和「麻」「瓜」就不押韻了。北京人唸杜牧那首詩,「斜」與「家」「花」不押韻,蘇州人唸這首詩,「家」與「麻」不押韻,可見要讀懂唐宋詩詞,需要有些古音的知識。如果懂得了平水韻,懂得了唐宋古音,就不會有不押韻的感覺了。還有一個平仄問題,寫詩要講究平仄,所謂平,就是平聲;所謂仄,就是上、去、入三聲,蘇州話有入聲字,北京話沒有入聲字。古代的入聲字,在現代北京話中分派到陰平、陽平、上聲、去聲中去了。這樣,北京人遇到在古代讀入聲而現在讀陰平、陽平的字,就不易分辨了。比如剛才范成大那首詩中「童孫未解供耕織」的「織」,北京話讀陰平,這就不對了,這句詩應該是平平仄仄平平仄,「織」字所在的位置不應該用平聲字,所以北京話「織」字讀陰平就與古音不合了,「織」字在古代是個入聲字,這樣就合平仄了。所以說,我們應該懂一些古音的知識。當然,要透徹地了解古音,是不容易的,但是學習古代漢語總要有一些古音的基本知識。

聲母方面,有兩次大變化:

第一次是舌上音和輕唇音的產生。本來知、徹、澄母字是屬於端、透、定母的。現代廈門話「直」字讀[tit],「遲」字讀[ti],「晝」字讀[tiu],「除」字讀[tu],「朝」字讀[tiau],是保存了古聲母。客家話「知」讀為[ti],也保存了古聲母。本來非、敷、奉、微四個聲母的字是屬於幫、滂、並、明的,上海「防」字讀[bɔƞ],「肥皂」說成「皮皂」,白話「問」說成「悶」,「聞」(嗅)說成「門」,「味道」說成「謎道」;廣州「文」讀如「民」,「網」讀如「莽」,「微」讀如「眉」,白話「新婦」(兒媳婦)說成「心抱」,都是保存了古聲母。舌上音大約產生於盛唐時代,輕唇音大約產生於晚唐時代。

第二次是濁音的消失。本來,漢語古聲母分為清、濁兩類:唇音幫、滂是清,並是濁;舌音端、透是清,定是濁;齒音精、清是清,從是濁;牙音見、溪是清,群是濁,等等。現代吳方言還保留清、濁的分別,例如「暴」[bɔ]≠「報」[pɔ],「洞」[duƞ]≠「凍」[tuƞ],盡[dzin]≠「進」[tʃin],「轎」[dʑiɔ]≠「叫」[tɕiɔ]等等。現代粵方言濁音已經消失,只在聲調上保留濁音的痕跡:清音字歸陰調類,濁音字歸陽調類,以致「暴」與「報」、「洞」與「凍」、「盡」與「進」、「轎」與「叫」,都是同音不同調。北京話只有平聲分陰陽,濁上變去,去聲不分陰陽,以致「暴」=「報」、「盡」=「進」、「轎」=「叫」,既同音,又同調,完全混同了。濁音聲母的消失,大約是從宋代開始的。

韻部方面,也有兩次大變化:

第一次是入聲韻分化為去入兩聲。上古入聲有長入、短入兩類。例如「暴」字既可以讀長入[bo k],表示殘暴;又可以讀短入[bok],表示曬乾(後來寫作「曝」)。後來長入的「暴」字由於元音長,後面的輔音失落,變為[bo],同時變為去聲。長入變去的過程,大約是在魏晉時代完成的。

第二次是入聲韻部的消失。古代入聲有三種韻尾:[-p][-t][-k],和今天的廣州話一樣。例如廣州「邑」[jɐp]、「一」[jɐt]、「益」[jik],「急」[kɐp]、「吉」[kɐt]、「擊」[kik]。後來合併為一種韻尾:[-ʔ],和今天的上海話一樣。例如上海「邑、一、益」[iʔ],「急、吉、擊」[tɕiʔ]。最後韻尾失落,和今天的北京話一樣。例如「邑、一、益」[i](「一」讀陰平,「邑、益」讀去聲),「急」「吉」「擊」[tɕi](「擊」讀陰平,「急」「吉」讀陽平)。這最後的過程大約是在元代完成的。

語音的發展都是系統性的變化,就是向鄰近的發音部位發展。例如從雙唇變唇齒,從舌根變舌面。有自然的變化,如歌韻的發展過程是ɑi → ɑ → ɔ → o ;有條件的變化,如舌根音在[i][y]的前面變為舌面音,北京話「擊」字是由[ki]變[tɕi],「去」字是由[k ‘y]變[tɕ ‘y];又如元音[u]在舌齒唇的後面變為[ou],廣州話「圖」字是由[t‘u]變[t ‘ou],「蘇」字是由[su]變[sou],「布」字是由[pu]變[pou]。條件的變化都只是可能的,不是必然的。

| FindBook |

有 4 項符合

古代漢語常識的圖書 |

|

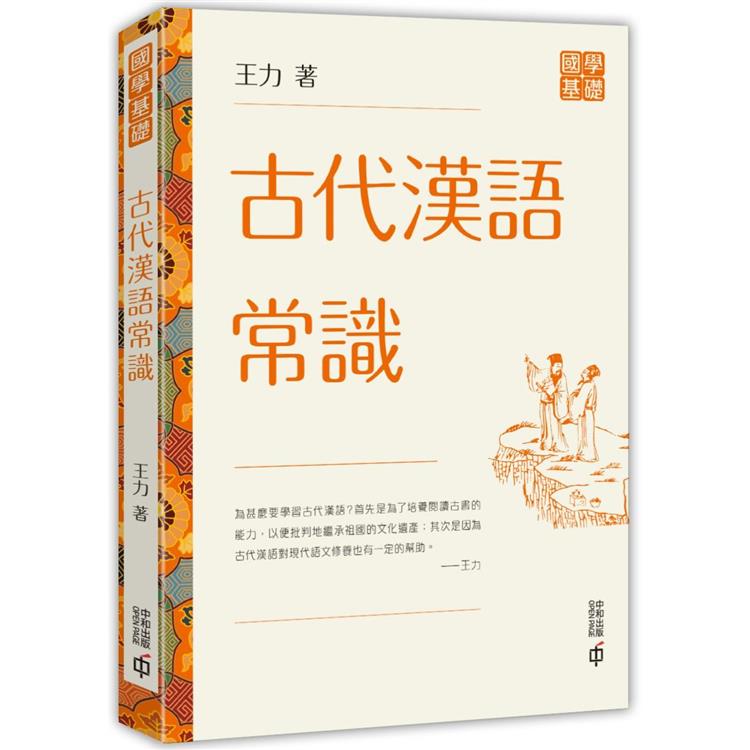

古代漢語常識【金石堂、博客來熱銷】 作者:王力 出版社:香港中和出版有限公司 出版日期:2022-12-13 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:古代漢語常識

1. 學習古漢語的經典參考書,從十四個板塊介紹古漢語常識,涉及文字學、音韻學、詞彙學、語法學、訓詁學、修辭學以及與學習古代漢語密切相關的天文、曆法等方面的內容;

2. 簡明扼要、深入淺出,適合師生學習、專業研究;

3. 作者王力是著名語言學家、教育家、翻譯家、散文家、詩人,中國現代語言學的奠基人之一。

語言學大師王力精心編寫 學習古代漢語必備入門讀本

《古代漢語常識》是一本簡明扼要、深入淺出地介紹古代漢語常識的書。本書由漢語發展史鳥瞰、甚麼是古代漢語、為甚麼要學習古代漢語、怎樣學習古代漢語、古代漢語的文字、古今字義、古代漢語的辭彙、古代漢語的語法、古語的死亡殘留和轉生、文言的學習、為甚麼學習古代漢語要學點天文學、中國古代的曆法、天文和曆法的關係、理想的字典等十四個板塊構成。包括

文字學、音韻學、詞彙學、語法學、訓詁學、修辭學

以及與學習古代漢語密切相關的天文、曆法等方面的內容

既適合於初學者自學,也可供中小學生、大學生閱讀和教師們參考。即使是一些專業研究工作者,也能從中獲取一些有益的啟示。

作者簡介:

王力(1900—1986)

字了一,廣西博白人。著名語言學家、教育家、翻譯家、散文家、詩人,中國現代語言學的奠基人之一。曾任北京大學教授、中國科學院哲學社會科學部委員。1926年考入清華大學國學研究院,師從梁啟超、王國維、陳寅恪等。1927年赴法國留學,獲巴黎大學文學博士學位。研究涉及語法學、詞彙學、音韻學、語言學史等領域,在國內外具有深遠影響。著有《詩詞格律》《中國語文概論》(又名《語文講話》)《中國音韻學》《古代漢語》《中國語法綱要》《中國現代語法》《同源字典》《漢語史稿》《龍蟲並雕齋瑣語》等四十餘部。

章節試閱

一、漢語發展史鳥瞰

事物總是發展的,語言不能是例外。隨着歷史的發展,漢語從上古、中古、近代以至現代,經歷不少的變化,才成為現在的樣子。研究這些變化,成為一門科學,叫做漢語史,也叫做漢語發展史。

語言是發展的,在科學發達的今天,這是不容懷疑的真理。但是古人並不懂得這個真理,他們以為語言是永久不變的。兒女跟父母學話,世代相傳,怎麼會有變化呢?他們不知道,兒女跟父母學話也不能百分之百相像,一代傳一代,積少成多,距離拉大了,就有明顯的變化。其次,由於社會的發展,新事物的產生需要新的詞語來表示,舊事物的廢棄...

事物總是發展的,語言不能是例外。隨着歷史的發展,漢語從上古、中古、近代以至現代,經歷不少的變化,才成為現在的樣子。研究這些變化,成為一門科學,叫做漢語史,也叫做漢語發展史。

語言是發展的,在科學發達的今天,這是不容懷疑的真理。但是古人並不懂得這個真理,他們以為語言是永久不變的。兒女跟父母學話,世代相傳,怎麼會有變化呢?他們不知道,兒女跟父母學話也不能百分之百相像,一代傳一代,積少成多,距離拉大了,就有明顯的變化。其次,由於社會的發展,新事物的產生需要新的詞語來表示,舊事物的廢棄...

顯示全部內容

目錄

一、漢語發展史鳥瞰 001

(一)語音的發展 002

(二)語法的發展 007

(三)詞彙的發展 013

二、甚麼是古代漢語 017

三、為甚麼要學習古代漢語 019

四、怎樣學習古代漢語 022

(一)歷史觀點的樹立 022

(二)感性認識與理性認識相結合 026

(三)詞彙學習的重要性 031

(四)語法的學習 038

(五)學習的具體措施 040

(六)讀甚麼、怎麼讀 042

五、古代漢語的文字 045

(一)字形和字義 045

(二)繁體字 049

(三)異體字 054

(四)古字通假 056

六、古今字義 057

(一)代 059

(二)替 061

(三)購 063

(四...

(一)語音的發展 002

(二)語法的發展 007

(三)詞彙的發展 013

二、甚麼是古代漢語 017

三、為甚麼要學習古代漢語 019

四、怎樣學習古代漢語 022

(一)歷史觀點的樹立 022

(二)感性認識與理性認識相結合 026

(三)詞彙學習的重要性 031

(四)語法的學習 038

(五)學習的具體措施 040

(六)讀甚麼、怎麼讀 042

五、古代漢語的文字 045

(一)字形和字義 045

(二)繁體字 049

(三)異體字 054

(四)古字通假 056

六、古今字義 057

(一)代 059

(二)替 061

(三)購 063

(四...

顯示全部內容

|