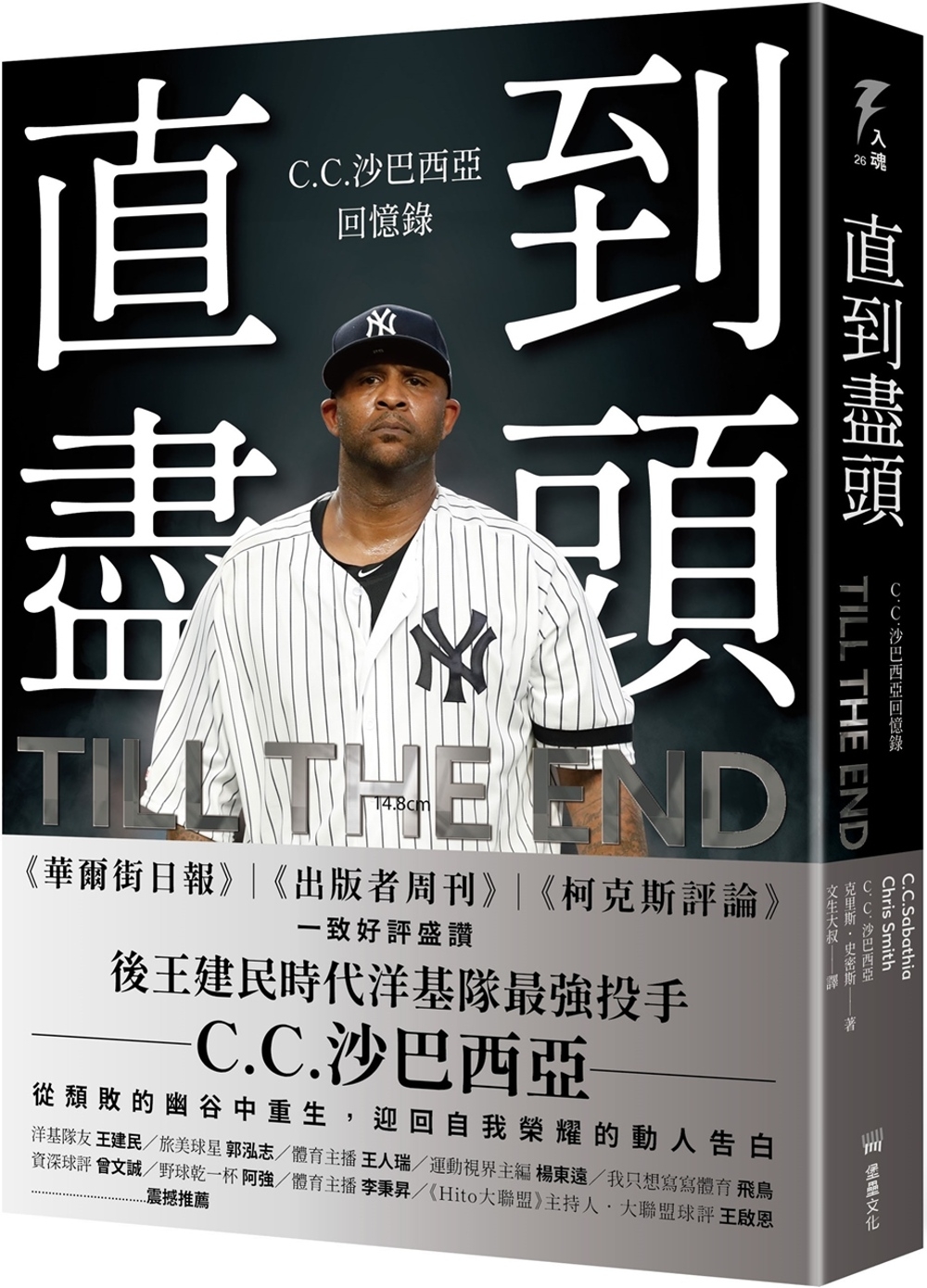

《華爾街日報》、《出版者周刊》、《柯克斯評論》一致好評盛讚

後王建民時代洋基隊最強投手──C.C.沙巴西亞,

從頹敗的幽谷中重生,迎回自我榮耀的動人告白

他生涯入選6屆全明星賽,獲選美聯冠軍賽MVP、2屆美聯勝投王、1屆美聯賽揚獎,更是3000三振俱樂部的一份子,他是當代最強的投手之一,更是洋基隊當時最無懈可擊的先發陣容,但沒人知道的是,在這榮耀的背後,是他每日每夜與壓力、酒精拚死抵抗得體無完膚,直到生涯盡頭……

這是一個關於成長、堅韌和戰勝困難的故事,同時也是一個關於棒球的故事。

卡斯坦‧查爾斯‧沙巴西亞,這位後來被大家稱呼為C.C.沙巴西亞的少年,在一個貧困的社區中長大。他對棒球產生了濃厚的興趣,這成為他逃離貧困現實的方式。透過他的天賦和不屈不撓的精神,他引起了人們的注意,最終成為了一名職業球員。

然而,這個故事並不僅僅是關於棒球的榮耀和成功。隨著他優異的天賦展現,他不斷的在賽場上創造驚人的佳績,更成為當時大聯盟最年輕的選手,在新人獎中僅次於鈴木一朗,但與此同時,視而無形的壓力正悄悄的侵蝕了沙巴西亞的內心,更讓他從此與酒精再也分不開。

在書中,他坦率地分享了他酒精成癮的故事,以及對這種成癮的抗爭,有好幾次先發前日,他都用酒精麻痺自己,直至爛醉,最後更嚴重到他情緒失控、引發婚姻與家庭危機,直到最後他在即將先發上場之前仍在儲藏室中找尋藏好的酒,才讓他就此醒悟。這是一個讓他走過人生低谷並重拾自我的旅程,而這也成為他更加堅強和勇敢的契機。

這是一個充滿勵志的故事,更是一個關於家庭、友誼和奮鬥的故事。沙巴西亞希望透過他的故事讓我們知道,即使在最黑暗的時刻,也有希望和力量。通過《直至盡頭》,我們將與沙巴西亞並肩前行,感受他的勇氣、堅毅和對生活的熱愛。沙巴西亞也將毫無保留的讓我們看見棒球世界的內幕,以及屬於他隱而未揭的不堪過去、他如何再次站起,迎回屬於自己的光榮時刻,讓您相信自己的力量和潛力,無論困難多大,都能勇於追求屬於自己的夢想。

震撼推薦

洋基隊友 王建民

旅美球星 郭泓志

體育主播 王人瑞

運動視界主編 楊東遠

我只想寫寫體育 飛鳥

資深球評 曾文誠

野球乾一杯 阿強

體育主播 李秉昇

《Hito大聯盟》主持人‧大聯盟球評 王啟恩

各界好評

「精彩地呈現...《直到盡頭》不僅僅是一個關於酒精成癮的故事。書中充滿了令人振奮的棒球時刻,從洋基球場在季後賽中德瑞克·基特的腳踝骨折時的寂靜,到C.C.記錄下他的第3,000次三振(成為史上唯三名左投達到這一紀錄的球員之一)。...作者的坦率使這項運動更加人性化......讀者和球迷將為他進入名人堂而加油,並更加努力地希望他能保持清醒。」 - 《華爾街日報》

「前全明星洋基隊投手沙巴西亞在他的首部作品中毫不留情地描述了他克服多年酒精成癮的過程......儘管他在職業生涯中取得了成功——從2001年以「全美國聯盟中最年輕的球員」身份加入克里夫蘭印地安人隊,到2008年加入紐約洋基隊並贏得世界大賽——他還是卷入了酒後的街頭搏鬥,甚至撞車入樹。2015年,他進入勒戒所並公開在《早安美國》上談論他的成癮問題。他回憶道:『回來的愛是一種啟示。我得到了自由。』那些尋找靈感的人不需要再尋找了。」- 《出版者周刊》

「這位當代最佳投手之一——也常常是他所在球隊中唯一的黑人——分享了他在棒球中非凡的一生......2001年,經過三個賽季的小聯盟生涯,沙巴西亞成為了美國職棒大聯盟中年齡最小的球員(20歲)。他的職業生涯從那時起開始起飛,在2008年,他以七年1.61億美元的合約加入紐約洋基隊,當時這是有史以來給一名投手的最大合約。在《Vanity Fair》撰稿人史密斯的幫助下,沙巴西亞生動地講述了他在場上和場外的19個賽季的故事......這本書是Jay-Z的新品牌Roc Lit 101的一個出色起點。沙巴西亞的一切都比生活更加豐富,然而他以誠實和謙遜的態度講述了他的故事。」- 《柯克斯評論》(星級評論)

共

共