第一章 生平和作品

「不要問我是誰⋯⋯」

關於福柯(Paul-Michel Foucault) ,我首先要提到的是這句話:「不要問我是誰,也不要希求我堅守自己、保持不變⋯⋯讓官僚和警察們去費心保存好我們的身份證件吧。」(《知識考古學》,第17頁)福柯如願以償,因為已知的事實足以支撐對福柯一生的各式各樣的解讀。其中一個版本將福柯的一生描繪成一個標準的、一帆風順的學術成功故事:

福柯生於法國一個顯赫的外省家庭,父親是一名成功的醫生。在享有盛譽的巴黎高等師範學院學習期間,福柯就嶄露頭角,顯示出一顆學術之星的潛力。得益於他在學術和政治上的關係,福柯避免了那些有哲學抱負的學者在法國通常走的老路——在高中教學;相反,他得到索邦大學一位教授的資助,在寫論文期間有機會數次遊歷瑞典、波蘭和德國,而他的論文一經出版就贏得了學界泰斗們的好評。接下來的八年裏,福柯優遊於數種教授職位之間。1966年,《詞與物》出版,這本學術暢銷書使福柯最有希望繼薩特(Jean-Paul Sartre) 之後成為法蘭西「思想大師」。幾年之後,福柯(繼曾入選的柏格森和梅洛–龐蒂之後)成功獲選進入法國思想界精英的匯聚所——法蘭西學院,他也由此登上了法國學術界的頂峰,得以擺脫日常的授課任務而潛心思考、研究。此後,福柯開始周遊世界( 先後到過日本、巴西、美國加州等地),四處講學,高調參與各種政治活動,同時著書立說,以幾本關於犯罪和性的名著成為幾乎所有人文和社會科學研究領域的領軍人物。到1984年福柯去世時,已有數十本關於他的書面世,在他死後,福柯更是聲譽日盛。

然而,關於福柯的身世還有另外一個同樣可信的版本:

作為一名有專制傾向的醫生的兒子,福柯天賦異稟但有情感問題。他是一名備受折磨的同性戀者,在巴黎高師期間接受過精神病理治療並可能試圖自殺過。福柯憎恨法國社會,因此選擇了一些國外的低級職位來逃避法國社會,但是在國外,福柯也未能找到自己想要的自由和解放。在光鮮耀眼的學術成功的外表之下,福柯終生都在追求極端的感官體驗(他稱之為「極限體驗」) ,為此他曾嘗試過毒品和性虐待,不到六十歲就死於艾滋病,據說該病是福柯在舊金山的浴室中染上的。

我們同樣可以把福柯的一生講成一個充滿政治抱負和社會運動激情的故事:

從一開始,福柯就酷愛獨立,積極致力於追求自己和別人的自由。在他最複雜、最有學識的論著中充滿了對壓迫的憎惡;福柯甚至將自己最深奧難懂的學術著作視為提供給各種暴政反抗者們的「工具箱」。在這方面,福柯的目的達到了:在反精神病理治療運動中,在獄政改革和同性戀解放運動中,福柯都被奉為英雄⋯⋯

這些故事都不是假的,但它們共同的真實性使我們無法以任何確定的圖畫來描繪福柯的一生,而這正是福柯所希望的。帕特里夏.東克爾(Patricia Duncker)的小說名為《幻象福柯》,莫里斯.布朗肖(Maurice Blanchot)所寫的訃告題為「我想像中的福柯」,這些標題裏都暗藏着智慧。至少就目前而言,我們對福柯的私生活知之甚少,對於他的生活和作品之間的聯繫最多也只能臆測。詹姆斯.米勒(James Miller) 那本《福柯的生死愛慾》正表明了此種臆測有限的可能性以及明顯的危險所在。

但是,既然我們可以從福柯的作品中解讀福柯的生活,又為何執意要將福柯的生活融入他的作品呢?福柯的存在很大程度上就在於他的寫作,想要了解福柯,這些作品遠比那些僥倖逃出了記憶歪曲的瑣聞軼事和福柯保持自己私人生活空間的努力更有參考價值。解讀福柯,最好的出發點是《雷蒙.魯塞爾》——這是福柯此生唯一的一本文學研究專著,一部被他稱為「非常私人」[《死亡與迷宮:雷蒙.魯塞爾(A.C.P.M. Roussel) 的世界》,訪談錄,第185頁]的作品。福柯選擇魯塞爾作為研究對象,這本身就具有啟示性。直到20世紀50年代,也就是當福柯在一家左岸書店與魯塞爾的作品不期而遇時,魯塞爾(1877–1933)充其量只是一個不起眼的邊緣作家,一個「實驗派作家」。他的作品不遵循任何文學理論,也不從屬於任何文學流派或運動,而是源於他對自己作家身份的一種自大狂式的自命不凡。(事實上,當時知名的精神病理學家皮埃爾.雅內(Pierre Janet)曾研究過魯塞爾,將其診斷為罹患了一種「轉化了性質的宗教狂熱症」。)得益於祖上留下的財富,魯塞爾能夠全身心投入寫作,然而,從1894年直至逝世,除了受到一些超現實主義作家的提攜性質的評論以及小說家雷蒙.凱諾(Raymond Queneau)的真誠膜拜之外,魯塞爾所創作的詩歌、戲劇和小說作品所引發的主要是嘲笑或冷遇。

這一點不足為奇,因為魯塞爾的作品中充滿了對事物和動作的瑣細描寫,即使以先鋒派的標準去衡量也有點過於奇特。正如他在那篇題為「我的某些作品如何寫就」的文章(遵照他的意思,該文章在他死後方得出版)中解釋的那樣,他經常是根據自己奇怪的形式結構法則來創作的。例如,他會要求自己在一個故事的開篇和結尾用兩個短語,這兩個短語只有一個字母不同但意思卻天懸地隔。遵照此律,一個故事若以“Les letters du blanc sur les bandes du vieux billard”(「舊的撞球桌墊上的白色字母」)開頭,就要以“les letters du blanc sur les bandes du vieux pil-lard”(「白人關於那群老強盜的信」) 結尾。此外,他還運用很多其他的寫作規則,這些規則都是基於同聲或同形字詞的雙重含義。

魯塞爾最吸引福柯的是其被邊緣化的地位——沒有獲得文學成功,同時被歸類為「精神有問題」者。對那些被主流標準排斥在外的人群,福柯總是顯示出興趣和同情。這起初大抵是源於法國知識分子對於資產階級一貫的厭棄態度,但隨後漸漸發展成為一種強烈的個人信念,抵制一切試圖劃定整個社會的規範性排除法則。這種信念逐步演化成福柯對社會活動的熱衷(例如他關於監獄改革的作品),同時促使他認為自己的作品是那些致力於社會和政治變革的人士可資利用的「工具箱」。

但同時,魯塞爾作品中對人的主體性的拒斥也使福柯着迷。這種拒斥最明顯的標誌是魯塞爾作品中空間客體性對於時間主體性的支配。魯塞爾的典型做法是細致描寫事物和動作而不敍述人物和他們的經歷。並且,從另一個層面來說,這些作品也不表現作家自己的主體性。由於魯塞爾嚴格遵循一些形式規則,與其說寫下的文字是魯塞爾思想和感情的流露,倒不如把它們看做語言本身非人格結構的產物。福柯對此類作品的青睞照應了他所提倡的「利用寫作來擺脫自我面孔」(《知識考古學》,第17頁),通過在作品中戴上一系列的面具來拋開任何既定的身份。正如他去世前不久所說的:「生活和工作中最大的樂趣在於成為別人,成為你起初不是的那個人。」(「真理,權力,自我」,第9頁)

福柯明確地把語言中這一自我的喪失同對主體的絕對限制和廢棄,即死亡聯繫在一起。他對魯塞爾作品的分析始終圍繞魯塞爾鮮為人知又含糊可疑的死亡展開:魯塞爾被發現死在他所居住的旅店房間的地板上,躺在一扇鎖了的門前面(這扇門過去一直都是開着的) ,他可能想要打開這扇門來自救,也可能是他自己把門鎖上以防止被救。在福柯看來,這一死亡情形照應了魯塞爾在《我的某些作品如何寫就》中所提供的打開他作品之門的「鑰匙」:正如我們不知道他想用鑰匙打開門讓別人進來還是想鎖上門防止別人進來,我們同樣不能確定他所提供的「文學鑰匙」是為了打開抑或鎖閉文本的意義。他的死恰恰使我們永遠無法獲知這兩個問題的答案。進一步說,阻止我們衡量魯塞爾「文學鑰匙」之價值的死亡對應了他作品中的語言,二者都系統地壓制了作家和作品中人物的主觀生活。

我們無法確知,福柯對死亡的關注——這一關注貫穿福柯全部的作品——是否正如米勒引導我們去猜測的那樣,導致福柯有意將自己和他人置於艾滋病的危險之下;但有一點可以確定:福柯的作品沉迷於自我的喪失,這種喪失可以以死亡的形式出現,也可以反映在如魯塞爾般遵循語言形式主義的寫作中。

評論家們之所以通常把《雷蒙.魯塞爾》排斥在福柯的經典作品之外,無疑是因為它不同於福柯的其他作品,不是一部「史」學之作。對此,福柯似乎很滿意:「我甚至願意說(《雷蒙.魯塞爾》)在我的系列作品中不佔一席之地⋯⋯沒有人注意到這本書,我很高興,因為它就像我的秘密韻事。」(《死亡與迷宮:雷蒙.魯塞爾的世界》,訪談錄,第185頁)儘管這本書無法躋身福柯那些富有學識又充滿哲思的史學「正典」之列,它所涉及的主題卻在福柯的其他著作中一再出現,最為明顯的體現就是同樣出版於1963年的《臨床醫學的誕生》。此書開宗明義:

「本書關注的對象是空間、語言和死亡。」(《臨床醫學的誕生》,第ix頁) 當然,在這部研究19世紀現代臨床醫學之誕生的學術著作中,以上主題都在很大程度上被改寫了。所謂「空間」意指瘟疫橫行的城市、醫院的慈善病區以及被肢解了的軀體上的傷痕;「語言」在這裏主要是描述醫學症狀和病情發展的可能趨勢的術語;「死亡」則是指真實的死亡,而不是被邊緣化的主體性的一種象徵。正如發生在福柯的文學研究中的情形那樣,對空間(作為時間的對立面) 和語言(作為一個自治的系統)的關注代表了一種思維模式,這種思維模式把主體性從人們通常賦予它的中心地位移除,轉而使它臣屬於各種結構體系。同時,死亡在福柯的現代醫療史中仍然是人類存在的核心。它不僅是一種消亡,還是「一種生命本質意義上的可能性」(《臨床醫學的誕生》,第156頁),正是這一可能性(通過病理解剖術對人體的肢解)為我們那些關於生命的科學知識提供了根本依據。福柯總結說:「死亡離開了古老的悲情天堂,成為人的抒情內核:人隱形的真實,人可見的私密。」(《臨床醫學的誕生》,第172頁)

在很多方面,《臨床醫學的誕生》都是《雷蒙.魯塞爾》一書美學思想的科學鏡像,它以嚴謹的歷史分析的模式展現了福柯在耐心解讀魯塞爾巴洛克式複雜化作品時的主導思想。但是,這兩本書的一個明顯區別是,以博學見長的《臨床醫學的誕生》中偶然會爆發出猛烈的批評之火,而《雷蒙.魯塞爾》中缺乏這樣的火花。例如,在《臨床醫學的誕生》一書的序言部分,福柯先概述了自己下面所作討論的幾個主要階段,然後,在就歷史上的醫療方法作出任何總結性評論之前,福柯突然開始抨擊那種認為現代醫學「集中體現了一種古老的、和人的同情心一樣歷史久遠的醫療人道主義」的觀點,譴責那種「無知的關於理解的現象學」是「它們概念沙漠中的沙塵和這種半生不熟的觀念的混生物」。

福柯接着開始嘲諷「描繪醫生/病人關係( le couple medicin-malade )的略帶色情意味的詞彙」,他認為,那些詞彙「在努力將一種類似婚姻幻象的蒼白力量傳遞給如此無思想者時耗盡了自己」(《臨床醫學的誕生》,第xiv頁) 。這種突發的批判雖屬偶然,但在福柯的歷史研究中很典型,並且,正如我們將要看到的,這樣的批判預示了福柯的歷史研究在政治方面的最終指向。相形之下,《雷蒙.魯塞爾》所展現的福柯完全沉浸在審美愉悅之中,他是在書寫關於一段「歡樂時光」的回憶錄,那時「連續幾個夏天魯塞爾都是我的最愛」(《死亡與迷宮:雷蒙.魯塞爾的世界》,訪談錄,第185頁)。我認為福柯的生活和思想中存在一種美學思考和政治激進主義之間的根本張力,上述對比恰恰為此張力提供了早期的鮮明佐證。

| FindBook |

|

有 1 項符合

Garry Gutting的圖書 |

|

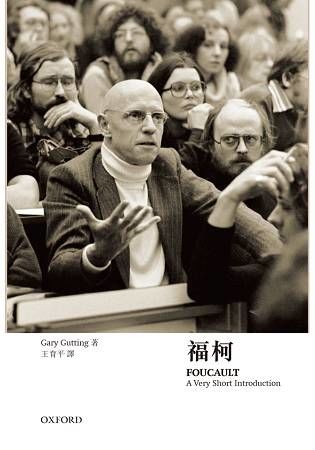

$ 190 ~ 335 | 福柯

作者:Garry Gutting / 譯者:王育平 出版社:牛津大學 出版日期:2016-07-01 語言:繁體書  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:福柯

從美學到懲罰體系,從瘋癲與文明到尼采與先鋒思想,福柯的著述對20世紀晚期的現代思想影響深遠。然而,在涉及面廣與影響力強的同時,這些作品也以晦澀難讀著稱。本書為福柯的作品提供了簡明可信的導讀,這些作品涉及文學、政治、歷史、哲學等廣泛領域;同時,作者還探究了一些關鍵主題,這些主題在福柯深入研究身份、知識、現代社會中的權力等領域時,曾讓他甚為着迷。

作者簡介:

Gary Gutting

美國聖母大學哲學教授,研究專長為當代法國哲學、科學哲學以及宗教哲學。著有French Philosophy in the Twentieth Century; Michael Foucault’s Archarology of Scientifiv Reason; and The Cambridge Compantion to Foucault (edited)。

譯者簡介:

王育平

專業譯者

TOP

章節試閱

第一章 生平和作品

「不要問我是誰⋯⋯」

關於福柯(Paul-Michel Foucault) ,我首先要提到的是這句話:「不要問我是誰,也不要希求我堅守自己、保持不變⋯⋯讓官僚和警察們去費心保存好我們的身份證件吧。」(《知識考古學》,第17頁)福柯如願以償,因為已知的事實足以支撐對福柯一生的各式各樣的解讀。其中一個版本將福柯的一生描繪成一個標準的、一帆風順的學術成功故事:

福柯生於法國一個顯赫的外省家庭,父親是一名成功的醫生。在享有盛譽的巴黎高等師範學院學習期間,福柯就嶄露頭角,顯示出一顆學術之星的潛力。得益於他在學術...

「不要問我是誰⋯⋯」

關於福柯(Paul-Michel Foucault) ,我首先要提到的是這句話:「不要問我是誰,也不要希求我堅守自己、保持不變⋯⋯讓官僚和警察們去費心保存好我們的身份證件吧。」(《知識考古學》,第17頁)福柯如願以償,因為已知的事實足以支撐對福柯一生的各式各樣的解讀。其中一個版本將福柯的一生描繪成一個標準的、一帆風順的學術成功故事:

福柯生於法國一個顯赫的外省家庭,父親是一名成功的醫生。在享有盛譽的巴黎高等師範學院學習期間,福柯就嶄露頭角,顯示出一顆學術之星的潛力。得益於他在學術...

»看全部

TOP

目錄

致謝

圖片鳴謝

第一章 生平與作品

第二章 文學

第三章 政治學

第四章 考古學

第五章 系譜學

第六章 帶面具的哲學家

第七章 瘋癲

第八章 罪與罰

第九章 現代性經驗

第十章 古代性經驗

參考書目

圖片鳴謝

第一章 生平與作品

第二章 文學

第三章 政治學

第四章 考古學

第五章 系譜學

第六章 帶面具的哲學家

第七章 瘋癲

第八章 罪與罰

第九章 現代性經驗

第十章 古代性經驗

參考書目

TOP

商品資料

- 作者: Garry Gutting 譯者: 王育平

- 出版社: 牛津大學 出版日期:2016-07-01 ISBN/ISSN:9780199414833

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:168頁 開數:32開(13X19.6 CM)

- 類別: 中文書

|