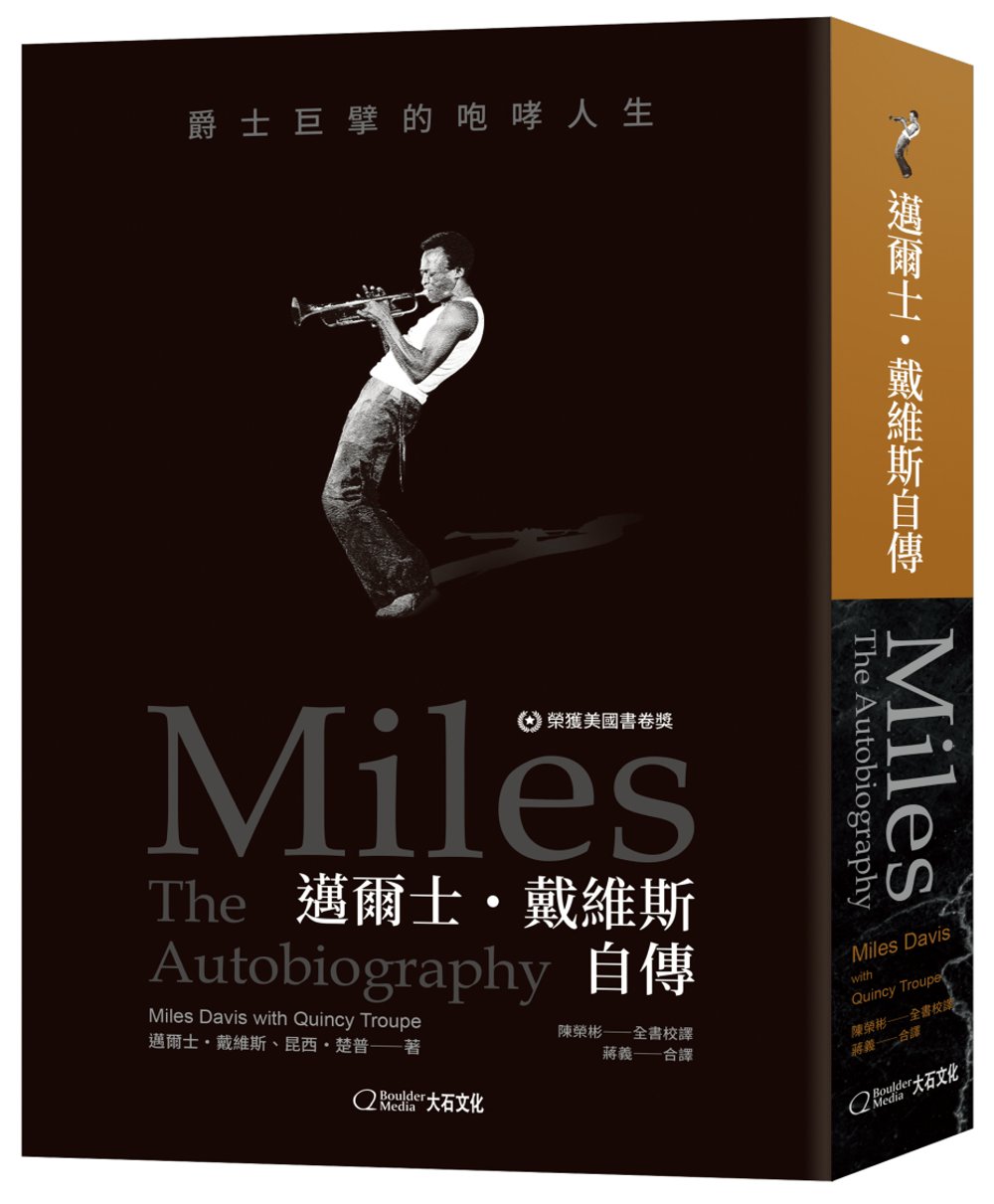

1990年美國書卷獎

一代爵士大師逝世將屆三十周年,眾所期盼的繁體中文版終於問世!

․爵士巨人親身敘述高潮迭起的一生,每一頁都是迴盪空中的經典爵士樂章

․他是現代爵士樂的代名詞,他的生命歷程就是一部豐富的爵士樂史

․看邁爾士.戴維斯暢談人生心得:

關於作品:「我每次跟人家說我的《泛藍調調》其實沒有命中我原本想做的東西,沒有在音樂裡面表現出非洲拇指琴的聲音,他們都會用覺得我在說瘋話的表情看我。」

關於種族:「我恨透了白人總是在他們發現了某個事情之後,就想要搶功勞,好像在他們發現之前這些事情都不存在一樣,而他們總是事後才發現的,那些事跟他們一點關係也沒有。」

關於同儕:「所以你就知道我會仰慕菜鳥,是因為他是偉大的樂手,不是因為喜歡他這個人。但他把我當親兒子對待,所以對我來說,他和迪吉都像我爸。」

關於時代:「在一九四五到一九四九年之間,親身體驗五十二街的音樂,就好像在讀一本教科書,告訴你音樂的未來。」

關於創作:「音樂概念成形後,接下來我想問的是:這種音樂夠黑嗎?有屬於黑人的節奏嗎?可以把火車的節奏變成黑人的東西嗎?」

還有關於女人、關於金錢、關於家庭、關於毒品、關於政要明星……其他一切的一切!

他的一生經歷了現代爵士樂史上最輝煌的時代,從參與咆勃盛事、開創酷派風格,一路狂飆到融合時代,以剛烈自負的性格和豐富深沉的奇思異想,在現代爵士樂獨佔鰲頭,與傳統爵士樂的路易.阿姆斯壯分庭抗禮。他優雅細膩的音符與充滿空間感的旋律,在半世紀後的今天聽起來依然充滿現代感,引領著時代潮流。

邁爾士在本書中以近40萬字的篇幅,用他旁若無人、葷素不忌、懶散嘶啞的獨特口吻,鉅細靡遺地回顧他高潮迭起的一生,讀者可以直接聽見他暢談如何在創作中苦思掙扎,與無數傳奇樂手的交往合作,如何深陷毒癮又完全憑著意志力克服,以及任何編劇都難以想像的各種白爛情節。邁爾士的一生就是同一部爵士音樂史,不論生前還是死後,他的音樂永遠走在最前端,他不斷打破演奏成規、多次改變樂壇流行的趨勢,使他被視為20世紀最有影響力的音樂人。

邁爾士.戴維斯在他四十多年音樂生涯中一直是美國爵士樂的先鋒。作為一名公認的音樂天才,邁爾士是世界上最重要且最有影響力的音樂家之一,也是許多爵士樂手傳記必選的角色。而在這本書中,邁爾士要用他自己的話,來講述他的非凡人生。

《邁爾士.戴維斯自傳》就像邁爾士本人一樣,毫無保留。他在自傳中第一次談到他那段五年的沉寂時期,坦率地說出他的毒癮問題以及最後如何克服。他大罵他在音樂界和整個美國社會中遇到的種族歧視,討論他一生中遇過的女人。最重要的是,邁爾士暢談了他投入一生心力的音樂,以及爵士黃金年代的音樂家,包括他多年來合作過的傳奇巨匠:「菜鳥」查理.帕克、迪吉.葛拉斯彼、瑟隆尼斯.孟克、約翰.柯川、查爾斯.明格斯,以及其他無數人物。

邁爾士在1991年9月28日逝世,他幾十年來留給我們激動人心的音樂,以及一本震撼人心的自傳,在將近三十年後的今天,繁體中文版終於首度問世,書中並收錄歷年專輯目錄和三十二頁的珍貴照片。

作者簡介:

邁爾士.戴維斯

Miles Davis

美國爵士樂演奏家,小號手,作曲家,指揮家,20世紀最有影響力的音樂家之一。他是永遠的創新派,除了音樂之外也表現在其他領域上,他的油畫與素描所展現的藝術性受到評論家高度讚揚,曾在世界各地美術館展出。1984年11月獲森寧音樂獎(Sonning Music Award)頒發終身成就獎,1988年接受馬爾他騎士團(Knights of Malta)正式封爵;1990年3月,在入圍與贏得葛萊美獎總計24次之後,也獲頒葛萊美終身成就獎。

昆西.楚普

Quincy Troupe

美國詩人、記者與教授,詩集曾獲1980年美國書卷獎,文章散見 Essence、Spin、Musician、《村聲》(Village Voice)、《新聞日報》(Newsday)等美國報刊雜誌。曾任教於紐約市立大學史坦頓島學院與哥倫比亞大學。

譯者簡介:

陳榮彬(全書校譯)

曾任爵士樂樂評,作品散見《都會搖擺》、《表演藝術雜誌》與博客來網站,著有《當電影遇上爵士樂》。目前為臺大翻譯碩士學程助理教授,曾有三本譯作獲得「開卷翻譯類十大好書」,一本獲頒Openbook年度好書。近年代表譯作包括梅爾維爾《白鯨記》、海明威《戰地鐘聲》等經典小說,重量級史學作品《火藥時代》與《美國華人史》。

蔣義(合譯)

臺大外文系畢業,現就讀臺大翻譯碩士學位學程。曾任FOX體育台實習編譯,目前為電玩在地化、雜誌文章譯者。另有譯作《錯置台北城》、《懸吊健身訓練圖解全書》、《梅西:百轉千變的足球王者》。

各界推薦

名人推薦:

名家推薦

孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

傅慶堂,資深爵士樂評家,爵士音樂節目廣播主持人

蘇重,樂評人,藏酒論壇編輯總監

馬世芳,音樂文化評論者,廣播人,作家

各界讚譽

「透過戴維斯在自傳中鮮活的講故事方式,讀者可以重新理解這位來自東聖路易的牙醫之子,如何透過建立獨特而明確的黑人美學系統,最終促成了無數次的音樂革新。」-- 孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

「Miles Davis是創造爵士樂重要歷史的意見領袖,同時也是開創音樂創作不受制約的概念引導者。陳榮彬教授的精闢譯作,直接傳達確實且臨場的感受。親近爵士樂真誠樣貌,這本書絕對是首選。」--傅慶堂,資深爵士樂評家,爵士音樂節目廣播主持人

「邁爾士.戴維斯,自戀、瘋癲、口無遮攔、滿嘴八卦,親身見證走過歷史的爵士之神。受不了他,以後我看到鼓手Art Blakey & the Jazz Messengers樂團,沒辦法翻成『爵士信差』了,一定會想成『爵士抓耙仔』。」」--蘇重,樂評人,藏酒論壇編輯總監

「卓越的爵士樂書籍,和最佳藝術品屬於同一等級。」--以實瑪利.里德(Ishmael Reed),美國作家

「這位爵士樂的狂人天才在本書中徹底釋放他對朋友、性、毒品、女人和車子……的憤怒與好惡,非常精采。」--《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「邁爾士的人生故事是無庸置疑的傳奇。」--《今日美國》(USA Today)

「即興式的、不假思索的書寫風格,如同一段高度發展的獨奏。」--《費城詢問報》(Philadelphia Inquirer)

「料多肥美,引人入勝。」--《西雅圖郵訊報》(Seattle Post Intellegencer)

「誠實到殘酷的地步。」--《錢櫃》雜誌(Cash Box)

「爵士樂史上不可忽視的作品。」--《水牛城新聞報》(The Buffalo News)

「克拉克.泰瑞、比利.艾克斯汀、迪吉.葛拉斯彼、查理.帕克、約翰.科川、馬克斯.洛屈,還有其他數十個人,像一排瘋狂不已、有時候搞笑、但往往令人震驚的遊行隊伍一樣,一個個經過你眼前,爵士樂愛好者一定會愛到瘋掉。」--《底特律新聞報》(The Detroit News)

「爵士樂迷必讀的書。」--《波士頓先驅報》(Boston Herald)

「邁爾士人生故事決定盤,用的是邁爾士的腔調。」--《東聖路易箴言報》(East St. Louis Monitor)

「他的自傳無所不談,且不加弱音器。」--《亞特蘭大新聞報》(The Atlanta Journal)

名人推薦:名家推薦

孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

傅慶堂,資深爵士樂評家,爵士音樂節目廣播主持人

蘇重,樂評人,藏酒論壇編輯總監

馬世芳,音樂文化評論者,廣播人,作家

各界讚譽

「透過戴維斯在自傳中鮮活的講故事方式,讀者可以重新理解這位來自東聖路易的牙醫之子,如何透過建立獨特而明確的黑人美學系統,最終促成了無數次的音樂革新。」-- 孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

「Miles Davis是創造爵士樂重要歷史的意見領袖,同時也是開創音樂創作不受制約的概念引導者...

章節試閱

我小時候記得的第一件事是一道藍色的火,從瓦斯爐噴出來的。搞不好是我自己在亂玩瓦斯爐,我不記得是誰開的火了。總之,我記得藍色的火突然「咻」一聲從爐嘴噴出來,把我嚇了一大跳。這就是我最早的記憶,比這更早的事情都是霧的,你知道,都是沒辦法去想的。但是那一道從瓦斯爐冒出來的火,在我腦袋裡跟音樂一樣清晰。我那時候三歲。

我看到火,感覺熱氣都噴到了臉上。這是我這輩子第一次覺得怕,很真實的怕。但我也記得感覺好像在做什麼冒險的事,有一種變態的興奮感。我猜那一次經驗大概讓我腦子裡的某個地方開竅了,闖進了一個我從來沒想像過的地方,類似極限或是邊緣的地方吧。我也搞不清楚,我從來沒想過要去分析那個感覺。那個怕簡直像在邀請我,看我敢不敢去一個我完全不認識的地方。我覺得我的人生哲學,我會卯起來投入我相信的每一件事,就是有了那次經驗以後。不知道,我覺得說不定就是這樣。誰知道?年紀那麼小我知道個屁?總之從那時候開始,我心裡就一直覺得我只能繼續往前走,離開那個火的熱氣。

回想起來,我對剛出生的那幾年沒什麼印象,不過反正我本來就不太喜歡回想以前的事。但我知道我出生的那一年,有一場強烈的龍捲風把整個聖路易市吹得亂七八糟。我好像還記得一些片段,藏在我的記憶深處。說不定這就是我有時候脾氣會這麼差的原因,因為龍捲風把它爆烈的創造力留了一點給我。它可能把一些強風留給我了,你知道吧,吹小號需要很強的風。我相信神祕、超自然的東西,想也知道龍捲風就是神祕又超自然的東西。

我是一九二六年五月二十六號在伊利諾州的密西西比河畔小鎮奧頓(Alton)出生的,那個地方在東聖路易市北邊二十五英里。我的名字和我爸一樣,而我爸又和他爸同名,所以我叫做邁爾士.杜威.戴維斯三世(Miles Dewey Davis III),但我家裡每個人都叫我小鬼(Junior),我一直很討厭這個綽號。

我爸是阿肯色州人,從小在他爸邁爾士.杜威.戴維斯一世的農場長大。我爺爺是簿記員,他的專業能力非常出色,厲害到連白人都要找他服務,賺了非常多錢。在大概十九世紀要進到二十世紀那個時候,他在阿肯色州買了五百英畝的地,結果那些花錢找他解決財務問題、處理帳本的白人,全都跟他翻臉,把他從他自己買的土地上趕走。那些白人就是覺得黑人不該有那麼多地和那麼多錢,我爺爺也不該那麼聰明,不該比他們還聰明。其實這情況沒什麼改變,到今天還是這樣。

在我大半輩子裡面,我爺爺都活在白人的威脅底下,他還用自己的兒子(我叔叔法蘭克)當保鏢,免得被白人騷擾。爸爸和爺爺都告訴我,戴維斯家的人腦筋都動得比別人快,我也相信是這樣。他們說,我們家族都是很特別的人,有藝術家啦、生意人啦、專業人士啦,還有樂手,在奴隸制度還在的時候就專門演奏給種植園主人聽。根據我爺爺的說法,那時候他們演奏的是古典音樂。這就是為什麼奴隸制廢除後,我爸就不能玩音樂或聽音樂了,因為我爺爺說:「他們現在只讓黑人在便宜酒館和吵得半死的低級酒吧裡玩音樂了。」他的意思是那些白人已經不想聽黑人演奏古典樂了,只想聽黑人唱唱靈歌或藍調。說實在的,我不知道是不是真有這回事,但我爸是這麼說的。

我爸也跟我說,爺爺曾告訴他跟別人拿錢的時候,不論是從哪裡、是從誰手裡拿的錢,都要算算看並確認金額無誤。爺爺說只要扯到金錢,你誰都不能相信,就連家人都不行。有一次,爺爺給了老爸一千美元,叫他把錢存進銀行。從家裡去銀行要走三十英里,阿肯色州的夏天又爆熱,連陰影都熱到攝氏三十八度左右,而且老爸除了他的兩條腿和一匹馬之外什麼交通工具都沒有。老爸終於到銀行後,把爺爺給他的那筆錢拿出來數了數,卻發現總共只有九百五。他重新數了一次,結果還是一樣只有九百五。他也沒辦法只好回家,一路上怕得要死,只差沒真的剉屎。回到家後,他去找爺爺說他弄丟了五十元。爺爺就站在那邊,然後看著他說:「你出門錢數過錢有多少嗎?你確定金額正確嗎?」我爸說沒有,他出門前沒有數過錢。「這就對了,」我爺爺說,「因為我就只給了你九百五,其實你根本沒掉錢。但我不是跟你說過要數錢嗎?不管是誰給你的錢都要數,就算是我也一樣。來,五十拿去,數數看,然後再給我回去把錢存進銀行。」要知道,銀行不只遠在三十英里外,天氣還熱到靠夭,我爺爺這麼幹真是太靠北了。但做人有時候就是非得要這樣靠北一下。像我老爸,他不是一輩子都沒忘記這教訓嗎?甚至還把這教訓傳給下一代。所以到現在我還是會算清楚每一筆錢,少一毛都不行。

我爸和我媽克蕾奧塔.亨利.戴維斯(Cleota Henry Davis)一樣,都是一九○○年在阿肯色州出生,他在那裡上小學。我爸和他的兄弟姊妹都沒上高中,全都直接跳級讀大學。他從阿肯色浸信會學院、賓州林肯大學、西北大學牙醫學院三間學校畢業,學位證書就掛在他診所牆上。我還記得我年紀稍長後曾盯著那三張超屌的證書,對自己說:「靠夭咧,希望他不會叫我去拿這些證書。」我也記得好像在哪裡看到他西北大學的班級畢業照,整張照片只有三張黑人面孔。他從西北大學畢業的時候二十四歲。

老爸的哥哥費迪南(Ferdinand)讀哈佛,還去了柏林的某個學院。他比我爸大一、兩歲,也跟我爸一樣直接跳過高中,高分通過入學考之後就直接去讀大學了。費伯也很聰明,以前總是跟我說些凱撒大帝啦、漢尼拔將軍之類的故事,也會教我一些黑人歷史。他去過世界各地的國家旅行。他肚子裡的料比我爸更多,還是個很會撩妹的情場高手,也在一本叫《色彩》(Color)的雜誌做編輯。費伯真的太聰明了,我每次在他身旁都覺得自己像個笨蛋。在我成長的過程中,他是唯一讓我有這種感覺的人,沒有人能跟費伯相比。我很喜歡跟在他身邊聽他說話、聽他說在各地旅行的故事、聽他聊他的女人。而且他還時尚有型到靠北。我一天到晚黏在他身邊,每次都搞到我媽發飆。

老爸從西北大學畢業後和老媽結婚。她會拉小提琴也會彈鋼琴,我外婆是阿肯色州的一個管風琴老師。老媽不常提到外公,所以我對她那邊的家人都不太了解,一直都不熟,也從來沒問,我也不知道為什麼會這樣。但我聽過一些他們的事蹟,也和那邊的幾個親人打過照面,他們感覺起來是中產階級,而且眼睛長在頭上。

我媽是個大美女,時尚到不行,有點東印度的感覺,貌似爵士女伶卡門.麥克蕾(Carmen McRae),而且有細緻滑順的深栗色肌膚、高高的顴骨、一頭印第安人般的烏黑秀髮,還有一對美麗的大眼睛。我和弟弟維農(Vernon)都長得像她。老媽會穿貂皮大衣、會戴鑽石飾品,是個魅力四射的女人,很喜歡各種帽子之類的裝飾。而且我總覺得連老媽身邊的朋友也都和她一樣迷人。她天天都精心打扮、殺翻全場。我遺傳了老媽的長相,也繼承了她對衣著的喜愛跟品味。我的藝術天分大概也都是遺傳她。

但我和老媽處得不太好。可能是因為我們兩個的個性都很強硬又都很獨立自主,我們好像一天到晚在吵架。我愛我媽,她真的很酷,連怎麼煮飯都不學。但像我說的,雖然我們不親,我還是很愛她。她每次都要管我怎麼做事,堅持她自己的意見,但我也有我自己的想法。我從小就這樣了。我猜比起老爸,我大概更像我老媽,但我也有像老爸的地方。

我爸先是定居伊利諾州的奧頓,我和姊姊桃樂絲(Dorothy)都是在那裡出生。後來我們全家搬到東聖路易14街和百老匯(Broadway)路口那一帶,我爸把他的牙醫診所開在這裡,就在道特藥妝店(Daut’s Drugstore)樓上,剛搬來的時候我們就住在樓上的診間後面。

我每次想到東聖路易就會聯想到一九一七年的那場種族暴動。一大堆變態的白人瘋子,在東聖路易亂殺黑人。你知道吧,當年聖路易和東聖路易是屠宰加工業的重鎮,其實現在也還是,他們會在這裡宰牛殺豬,然後把肉賣到雜貨店、超市、餐廳之類的地方。牛和豬會從德州等地方運來聖路易和東聖路易,讓工人屠宰、加工。有人說一九一七年東聖路易的種族暴動就是這樣爆發的,因為在那些屠宰加工廠裡面,白人的差事都被黑人搶了。所以那些白人超不爽,四處爆走,亂殺黑人。你知道嗎,暴動那年,黑人還在打第一次世界大戰,幫美國拯救世界維護民主。他們把我們送到國外打仗,為他們嗝屁死在那裡,然後還在國內像殺豬宰牛那樣屠殺我們。結果到今天還是一個樣,他奶奶的,有夠靠夭。總之,我會記得這些可能是因為我的人格特質吧,我的人格特質也表現在我看待白人的眼光。我不是對所有白人都有意見,因為還是有些很棒的白種人,但他們當年到處亂殺黑人的手段實在是……像射一隻豬或一隻流浪狗那樣射殺他們、闖入他們的家裡射殺他們、射殺嬰孩、射殺女人、連人帶房燒個精光,還把黑人吊死在路燈上。總之,東聖路易倖存下來的黑人經常談到這些往事。我在這座城市長大時,我認識的黑人從來沒忘記那些變態白人在一九一七年對他們幹過什麼事。

我老弟維農出生正好遇上一九二九年股市大崩盤,開始有一堆有錢白人從華爾街辦公大樓跳樓自殺。我們那時在東聖路易已經住了差不多兩年,我姊姊桃樂絲五歲了。我們一家只有三個小孩,就是桃樂絲、維農,還有排行老二的我夾在中間。我們三姊弟一輩子感情都很好,就連在吵架的時候也一樣。

我們家周圍的環境很不錯,有費城或巴爾的摩的那種排屋,我記得那時候東聖路易算是個漂亮的小城。但現在已經不是了。我們住在一個多元族裔的社區,鄰居有猶太人、德國人、亞美尼亞人和希臘人。房子斜對街是一家猶太人開的雜貨店,叫黃金準則(Golden Rule)。雜貨店一邊出來是加油站,一天到晚會有救護車開進來加油,警笛聲吵死人。隔壁住的是我爸最好的朋友約翰.尤班克斯(John Eubanks)醫師,他是個內科醫生。尤班克斯醫師的膚色很淺,幾乎跟白人一樣白,他老婆,我忘了叫艾馬(Alma)還是約瑟芬(Josephine),膚色也淺得像白人。她是個美女,膚色像女歌手蓮娜.荷恩(Lena Horne)那樣帶點黃,還有一頭烏黑亮麗的捲髮。我媽偶爾會叫我去尤班克斯醫師家拿東西,他老婆經常翹著腳坐在家裡。我靠,那畫面真是美呆了。她那雙美腿超讚,也不介意露給別人看,說真的她全身都很美!總之,我的第一支小號就是強尼叔叔(我們都這樣叫她老公尤班克斯醫師)送我的。

我們家樓下藥妝店的隔壁是一家酒吧,要去強尼叔叔家都會經過,那家酒吧是一個叫約翰.霍斯金斯(John Hoskins)的黑人開的,大家都叫他強尼•霍斯金斯叔叔。他會在酒吧最裡面吹他的薩克斯風,附近的當地人都會去那裡喝酒聊天、聽音樂。年紀大一點後,我在那裡表演過一兩次。同一個街區還有間餐廳,是個叫席朋(Thigpen)的黑人開的,他會做很好吃的靈魂料理,那真是一家很棒的餐廳。席朋的女兒樂蒂莎(Leticia)是我老姊桃樂絲的閨密。餐廳隔壁是一個德裔阿姨開的布製品店。我剛才說的這些店都位於百老匯街上往密西西比河那邊走的方向。還有一家叫豪華劇院(Deluxe Theatre)的社區電影院在15街上,背對河流走向龐德街(Bond Street)就會看到。沿著與河流平行的15街,朝龐德街的方向走,全都是這種黑人、猶太人、德國人、希臘人或亞美尼亞人開的店,各式各樣的店都有,洗衣店老闆大多都是亞美尼亞人。

16街和百老匯街路口有一個希臘家庭自己開的魚貨超市,他們家的鮭魚三明治是全東聖路易最讚的。我和老闆的兒子李奧(Leo)是好朋友。我們倆年紀比較大後,我每次看到他都會跟他玩摔跤,那時候大概六歲吧。但後來他家失火,他被燒死了。我還記得他們用擔架把李奧抬出來的時候,他被燒到皮膚剝落,整個人像一條煎熱狗。媽的,那畫面真夠詭異恐怖。後來有人問我這件事,問我李奧被抬出來的時候有沒有跟我說什麼,我記得我回他:「他沒有說『嗨,小邁,最近好嗎?我們來摔跤吧!』之類的話。」總之,那件事讓我很震驚,因為我們兩個年紀差不多,他大概比我大一點吧,是個很棒的孩子,我和他度過很多歡樂的童年時光。

我上的第一所學校是約翰•羅賓遜(John Robinson)小學,在15街和龐德街路口。我姊姊桃樂絲先在一間天主教學校讀了一年,後來也轉學到約翰•羅賓遜上課。我在這間學校讀一年級時,認識了我第一個最好的朋友米勒德.克提斯(Millard Curtis)。我們的年紀也一樣大,認識後一連好多年,不管去哪裡都形影不離。但我後來對音樂越來越有興趣,在東聖路易又交了其他好朋友──一些樂手朋友,因為米勒德不玩音樂。但我跟米勒德認識最久,一起做過好多好多事,感情像拜把兄弟。

米勒德有來參加我的六歲生日,我還蠻確定的。我對這一年的生日特別有印象,是因為那天我的那群哥們,就是常常跟我混在一起的那群朋友邀我去「伸展臺」那邊晃晃。我們所謂的伸展臺,其實就是架在招牌看板上的木頭鷹架,那些看板上貼滿了各式各樣的廣告。我們會爬上看板,坐在鷹架上讓雙腳懸在空中盪來盪去,一邊嗑餅乾配罐裝火腿。總之,我那群哥們跟我說我們不如去伸展臺那裡玩,反正晚點也要去我的生日派對,沒人想去學校了。其實我的生日派對本來應該是個驚喜,但他們每個人都知道這件事,還把會發生什麼事全都告訴我了。總之我那時候應該是六歲,搞不好是七歲。我記得那時候有個很可愛的女孩叫薇瑪.布魯克斯(Velma Brooks),她也來參加了我的生日派對。除了她,派對上還有很多穿著小短裙的漂亮小女孩,短到像迷你裙那種。我不記得有沒有白人小男孩或小女孩在場,但應該有幾位吧。那時候李奧還沒去世,說不定有跟他妹妹一起來,我不太確定,但我印象中沒有。

我會記得那場生日派對,真正的原因是我那天從一位小女孩那裡得到了我的初吻。派對上每個女孩我都親了,但我記得親薇瑪.布魯克斯親得最久。媽的,她真的可愛到爆。但我老姊桃樂絲看到後跑去找老媽告狀,說我在房間裡一直猛親薇瑪。我姊一心只想讓我的美好時光泡湯。我這輩子一天到晚被老姊惡搞,她每次都找得到理由去向老媽告我或老弟維農的狀。老媽知道我在親薇瑪後,叫老爸進房阻止我,結果他卻說:「要是他親的是朱尼爾.昆恩這種小男生,那才真的出大事啦。但親薇瑪.布魯克斯這種事哪算什麼?孩子這樣很正常。只要他不是在親朱尼爾.昆恩,親一下又有什麼關係嘛。」

我姊只好氣沖沖地走掉,嘴巴嘟得高高的,離開的時候還轉頭撂下一句狠話:「反正他在房間裡一直親她,你們再不讓他停下來,他就要把人家弄懷孕了。」派對結束後,老媽來跟我說我不該一直親薇瑪,說壞孩子才那樣幹,她還說如果重選一次,她才不想生下我這麼壞的兒子。說完後把我狂扁了一頓。

那一天我記到現在。

我小時候記得的第一件事是一道藍色的火,從瓦斯爐噴出來的。搞不好是我自己在亂玩瓦斯爐,我不記得是誰開的火了。總之,我記得藍色的火突然「咻」一聲從爐嘴噴出來,把我嚇了一大跳。這就是我最早的記憶,比這更早的事情都是霧的,你知道,都是沒辦法去想的。但是那一道從瓦斯爐冒出來的火,在我腦袋裡跟音樂一樣清晰。我那時候三歲。

我看到火,感覺熱氣都噴到了臉上。這是我這輩子第一次覺得怕,很真實的怕。但我也記得感覺好像在做什麼冒險的事,有一種變態的興奮感。我猜那一次經驗大概讓我腦子裡的某個地方開竅了,闖進了一個我從來...

推薦序

【推薦序】

孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

邁爾士.戴維斯是史上最偉大的爵士音樂家,沒有之一。在超過五十年的音樂生涯裡,他最大的貢獻就是以黑人藝術家之尊,持續地推動爵士樂往不同的方向邁進。所有熱愛音樂的讀者,都可以在戴維斯無數的作品裡找到自己所愛;也許是法國導演路易.馬盧的《死刑臺與電梯》裡孤寂的小號獨奏、也許是和摯友吉爾.艾文斯合作,從西班牙作曲家華金.羅德里格《阿蘭輝茲協奏曲》得到靈感的《西班牙素描》、也許是走向調式演奏的《泛泛藍調》、也許是融合搖滾樂的《潑婦精釀》。

戴維斯在爵士樂史上的地位如此之重要,他所訓練出來的子弟兵至今依然雄霸爵士樂壇,而由他開發出來的風格也開枝散葉,滲透至後來的音樂走向。戴維斯在這本自傳裡親口說明了不同時期的經典代表作誕生過程,包括他想找誰來錄音,想要什麼樣的音色、節奏,建立什麼樣的音樂風格,甚至找誰來設計封面,用哪位模特兒?這本書交代了細節,毋須贅述,筆者在此僅介紹戴維斯演奏生涯後期的音樂嘗試與流行樂之間的關連。

在1980年代初期捲土重來、風光復出時,戴維斯就已經留意到當時年輕黑人喜愛的音樂,特別是嘻哈樂類型。1985年時,戴維斯離開哥倫比亞唱片,和華納簽了新約,他先後組合了兩個班底,錄製了以器樂演奏為主的《屠圖》和有歌手參與的Rubberband。或許是看好主導《屠圖》製作的天才貝斯手馬克思.米勒,華納唱片的高層選擇發行了《屠圖》,腰斬了他們認為偏流行的Rubberband。

1992年時,華納唱片發行了戴維斯更流行的作品Doo-Bop,先前為Rubberband錄製的音樂被Doo-Bop的製作人Easy Mo Bee「資源回收」,重製成「Fantasy」和「High Speed Chase」兩首曲子。

可能是發行時間點的問題,Doo-Bop被戴維斯本人最痛恨的樂評人稱為「酸爵士」(Acid Jazz,指結合嘻哈和放克元素的混搭爵士)的東施效顰之作,娛樂勝過於藝術價值。可想而知,戴維斯若地下有知,不知道要如何出口成「髒」地飆罵?2011年,歐洲的華納唱片在發行戴維斯大全集時,又把Rubberband裡的幾首曲子放回去。直到2019年,完整的Rubberband錄音終於首度問世。

在新靈魂樂(Neo soul)運動流行了這麼多年之後,各種音樂元素的混搭早就是音樂製作的常態。由戴維斯所主導的混搭之作Rubberband不但具備了所有新靈魂樂的特色,而且還走在時代潮流前端,整整領先流行樂壇至少十年以上。

Rubberband邀請了兩位靈魂女歌手Lalah Hathaway與Ledisi (當時只有十三歲)參與,分別演唱了第四軌的「So Emotional」和第一軌的「Rubberband of Life」,帶勁的節奏和性感的小號獨奏聲中帶出靈騷味十足的歌唱,其他器樂演奏的曲子編排也都各有巧思,吉他手麥克.史騰的獨奏尤為精彩,無論從哪個角度來看,融合了流行、放克、節奏藍調的Rubberband和當紅的爵士鋼琴手Robert Glasper的「黑人收音機實驗計畫」(Black Radio Experiment)路線若合符節,證明戴維斯果然是音樂的先行者。

在1990年後期美國新靈魂樂運動蔚為風潮之前,這位偉大的小號手就已經透過Rubberband表達他的音樂企圖:盡可能挪用所有黑人音樂元素來進行實驗。戴維斯的最後一張錄音室專輯Doo-Bop只玩固定重拍,幾個簡單的小號音符游移其間。這樣的作品雖然無法獲得傳統爵士樂迷的青睞,權威的「全音樂指南」甚至只給兩顆星,但對於玩音樂的後輩們卻是意義重大。戴維斯於1991年去世之後,爵士、即興、嘻哈、節奏藍調等元素水乳交融,彼此關係更為緊密,爵士樂化身為DJ取樣對象的「超經典」。

這幾年來,臺灣流行樂的創作採用了相當比例的黑人音樂元素,嘻哈歌曲是許多年輕樂迷宣稱的心頭好,但關於黑人音樂究竟經歷了什麼樣的歷程,才走到今天的面貌?坊間並沒有太多具份量的音樂論述。作為一名才華洋溢的黑人男性藝術家,戴維斯或有其乖張、虛榮、武斷之處,但他的強悍、憤怒與自信,和大唱片公司之間的頑強對抗,也造就了一張又一張雋永的作品。

容許我借用他說的話,戴維斯就是這麼一個「畜生等級」、「超級機掰」、「屌到爆」的藝術家。透過戴維斯鮮活的講故事方式,讀者可以重新理解這位來自東聖路易的牙醫之子,如何透過建立獨特而明確的黑人美學系統,最終促成了無數次的音樂革新——諸多細節都寫在五百多頁的自傳裡,就請讀者細細品嚐了!

【推薦序】

孫秀蕙,國立政治大學廣告系教授,《音響論壇》專欄作家

邁爾士.戴維斯是史上最偉大的爵士音樂家,沒有之一。在超過五十年的音樂生涯裡,他最大的貢獻就是以黑人藝術家之尊,持續地推動爵士樂往不同的方向邁進。所有熱愛音樂的讀者,都可以在戴維斯無數的作品裡找到自己所愛;也許是法國導演路易.馬盧的《死刑臺與電梯》裡孤寂的小號獨奏、也許是和摯友吉爾.艾文斯合作,從西班牙作曲家華金.羅德里格《阿蘭輝茲協奏曲》得到靈感的《西班牙素描》、也許是走向調式演奏的《泛泛藍調》、也許是融合搖滾樂的《潑婦精釀》。...

作者序

我說,我這輩子感覺最爽的一次(沒穿衣服的時候除外),是一九四四年在密蘇里州的聖路易第一次聽到菜鳥和迪吉兩人同臺的時候。我當時十八歲,剛從林肯高中畢業,學校就在伊利諾州的東聖路易(East St. Louis),和聖路易只隔了一條密西西比河。

我聽到迪吉和菜鳥在B的樂團裡合奏,我心想:「不會吧?可以這樣搞!」馬的,那聲音恐怖到嚇死人。你看,迪吉.葛拉斯彼(Dizzy Gillespie)、「菜鳥」查理.帕克(Charlie “Yardbird” Parker)、巴迪.安德森(Buddy Anderson)、金.艾蒙斯(Gene Ammons)、樂奇.湯普森(Lucky Thompson)、亞特.布雷基(Art Blakey),這些人全在同一個樂團裡,更不用說還有B,就是比利.艾克斯汀(Billy Eckstine)本人──根本一群畜生。馬的,他們搞出來的東西把我全身頂爆,音樂把我全身頂爆,我要聽的就是這種東西。那個團玩音樂的方式完全就是我要聽的。真了不起。後來我還上去跟他們一起演奏。

我本來就知道迪吉和菜鳥,本來就喜歡他們的音樂,尤其是迪吉,畢竟我自己也吹小號。但我也很喜歡菜鳥的音樂。那時候我有一張迪吉的唱片,叫《伍迪與你》(Woody ‘n You),和一張傑.麥克湘(Jay McShann)的唱片《胡提藍調》(Hootie Blues),裡面有菜鳥的錄音。我就是在這兩張唱片上第一次聽到迪吉和菜鳥演奏,我不敢相信他們在吹什麼,太恐怖了。除了他們兩個,我還有一張柯曼.霍金斯(Coleman Hawkins)的唱片、一張李斯特.楊(Lester Young)的唱片,和一張艾靈頓公爵(Duke Ellington)的唱片,貝斯手是吉米.布蘭頓(Jimmy Blanton),也是畜生級的。沒了,我就只有這幾張唱片。那時迪吉是我的偶像,他在我那張專輯上的每一段獨奏我都學著吹過。但是我也很喜歡克拉克.泰瑞(Clark Terry)、巴克.克萊頓(Buck Clayton)、哈洛德.貝克(Harold Baker)、哈利.詹姆斯(Harry James)、鮑比.哈克特(Bobby Hackett)和洛伊.艾德瑞吉(Roy Eldridge)。洛伊是我後來崇拜的小號手,但在一九四四年,我的偶像是迪吉。

比利.艾克斯汀的樂團來聖路易,原本是要在一間叫做種植園俱樂部(Plantation Club)的酒吧表演,那地方的老闆是幾個混黑道的白人,聖路易在那時候是個黑幫大城。那些白人告訴比利,樂團要跟其他黑人一樣繞到後門才能進酒吧,他根本不甩那些混蛋,帶著整個樂團就直接從正門進去。總之比利絕不受任何人的氣,哪個王八羔子敢惹他,他二話不說就會嗆爆對方。沒錯,別被他花花公子的外貌和風流倜儻的氣質騙了,比利強悍得很。班尼.卡特(Benny Carter)也一樣,他們兩個只要覺得有人對他們不敬,一分鐘內就會把對方撂倒。不過班尼再怎麼強悍(他真的很帶種),還是差比利一點。結果那些幫派分子當場開除了比利,改請喬治.哈德遜(George Hudson)的樂團上場,當時克拉克.泰瑞在他團裡。於是比利就帶著樂團到聖路易另一頭的里維拉俱樂部(Riviera Club)去,那是喬丹.錢伯斯(Jordan Chambers)開的全黑人酒吧,就在聖路易的黑人區,在德爾馬(Delmar)和泰勒(Taylor)街口。喬丹.錢伯斯是那個時代聖路易最有權勢的黑人政治人物,他很乾脆地叫比利把樂團帶過去。

樂團從種植園俱樂部改到里維拉俱樂部演出的消息傳開以後,我拿了小號就去,想看看有什麼搞頭,說不定能在團裡參一角。所以我和一個也是小號手的朋友叫做鮑比.丹齊格(Bobby Danzig)的到了里維拉,直接進到裡面想看他們排練。那時候我小號已經吹得不錯,在聖路易一帶小有名氣,所以酒吧的保鏢都認識我,就讓我和鮑比進去。我一進去,就看到一個男的跑過來,問我是不是小號手。我說:「對,我是小號手。」他接著問我有沒有工會證件。我說:「有啊,我也有工會證。」這個人就說:「快來,我們需要一個小號手。我們的那個生病了。」他帶我上臺,把樂譜擺在我面前。我會識譜,但那時候我沒辦法看那些譜,因為我忙著聽別人在演奏什麼。

跑過來找我的那個人就是迪吉。我一時沒認出是他,但他一開始吹,我就知道他是誰了。像我剛才說的,我聽著菜鳥和迪吉的音樂就連譜都看不了,哪裡還吹得出什麼東西來。

但是我靠,聽他們的演奏聽成這個樣子的不是只有我,因為每次迪吉或菜鳥開始吹,整個樂團就像集體高潮了一樣,尤其是菜鳥吹的時候。我說菜鳥真的太厲害了。莎拉.沃恩(Sarah Vaughan)也在場,她也是他媽的畜生,那時候和現在都是。莎拉的聲音緊跟著菜鳥和迪吉跑,而那兩個人什麼音都吹!他們看著莎拉,好像她是在吹另一支喇叭。你懂我意思嗎?她在唱〈你是我的初戀〉(You Are My First Love)的時候,菜鳥也在獨奏。馬的,每個人都應該來聽聽那玩意兒!

那時候菜鳥通常會吹八個小節的獨奏,但他在那八個小節裡面吹的東西沒人能比,所有人都被他甩在後面吃他的灰。別說我忘了吹,我記得別的樂手有時候也會忘了在拍子上加進來,因為他們聽得太專心了,就只是嘴巴開開的愣在臺上。他奶奶的以前菜鳥吹的東西真的夠屌。

迪吉在吹的時候也一樣。還有巴迪.安得森(Buddy Anderson)也是,他有一種調調,很接近我喜歡的風格。所以我在一九四四年就一次全部聽到了這些東西。他奶奶的那群畜生真是太恐怖了。我說這才叫cooking!你知不知道他們在里維拉俱樂部是怎麼演奏給黑人聽的,聖路易的黑人都愛聽音樂,但那個味道一定要對。我這樣講你就知道他們在里維拉是怎麼演奏的,他們會把看家本領全部拿出來。

比利的樂團改變了我的人生。我當場就下定決心一定要離開聖路易,搬到紐約市去住,因為這些超屌的樂手都住在那裡。

雖然我那時候也很愛菜鳥,但要不是迪吉,我不可能有今天的成就。我常常這樣跟他說,他都只是笑笑的。因為我剛來紐約的時候,他去哪裡都帶著我。那時候迪吉很調皮,現在也是,但以前他不是普通的調皮,比如說他會在大街上對女人吐舌頭,而且靠夭咧,是對白種女人。要知道我是從聖路易來的,看到他對白人這樣做,對一個白種女人這樣做,我心裡就想:「迪吉神經一定有問題。」但他沒有,你懂嗎?他沒問題。他只是跟一般人不一樣,不是神經病。

我這輩子第一次搭電梯也是跟迪吉去的,他帶我去曼哈頓中城的一部電梯,在百老匯大道上;他那時候很愛在電梯裡作弄人,做一些瘋癲的事,把白人嚇個半死。馬的他真是夠瘋。我也會去他家作客,他老婆洛琳(Lorraine)從來不讓客人在他們家待太久,除了我以外。她常常叫我留下來吃晚餐。我有時候會吃,有時候不會,我一向對吃什麼、在哪裡吃有怪癖。總之,洛琳會到處放牌子,上面寫:「不准坐!」放完了就唸迪吉:「你帶這麼多畜生來家裡幹嘛?去給我叫他們滾,馬上!」這時候我也會起身要走,她會說:「你不用,邁爾士,你可以留,但其他那些畜牲都要走。」我不知道她喜歡我哪一點,但她就是喜歡我。

那時候好像大家都超愛迪吉,就是想跟他混,你知道嗎?但是不管有誰在,迪吉總是會找我。他會說:「走吧邁爾士,跟我一起去。」然後我們就一起去他經紀公司的辦公室,或是別的地方,或者像我說的,去搭電梯,只為了找樂子。他什麼搞笑的爛事都做得出來。

例如他最喜歡去早期《今日秀》(Today)的攝影棚串門子,那時候的主持人是戴夫.高洛威(Dave Garroway)。攝影棚在一樓,所以站在人行道上,就能直接透過大塊的平板玻璃窗看到節目現場。迪吉會在節目進行時──節目是現場直播的你知道吧──貼到玻璃窗上,吐出舌頭對節目裡的黑猩猩做鬼臉。馬的,他會一直惡整那隻叫馬格斯(J. Fred Muggs)的黑猩猩,搞到牠抓狂,開始吱吱亂叫、跳上跳下、齜牙咧嘴,害得節目上的人都搞不清楚牠是著了什麼魔。後來那隻黑猩猩每次看到迪吉就會抓狂。雖然迪吉喜歡惡作劇,但他是個很棒很棒的人,我很愛他,到現在都是。

總之,在音樂上,我現在已經能摸到一九四四年那天晚上第一次聽到迪吉和菜鳥演奏時的那種感覺,但一直沒到那個境界。意思到了,但還不算真的到。不過我一直在找那個感覺,用耳朵、用心靈去找,想要從我每天在吹的音樂中維持那個感覺。我到今天都記得,我還是個乳臭未乾的毛頭小子的時候,就和這麼多偉大的音樂家、我崇拜的偶像廝混過,什麼都學。馬的太過癮了。

我說,我這輩子感覺最爽的一次(沒穿衣服的時候除外),是一九四四年在密蘇里州的聖路易第一次聽到菜鳥和迪吉兩人同臺的時候。我當時十八歲,剛從林肯高中畢業,學校就在伊利諾州的東聖路易(East St. Louis),和聖路易只隔了一條密西西比河。

我聽到迪吉和菜鳥在B的樂團裡合奏,我心想:「不會吧?可以這樣搞!」馬的,那聲音恐怖到嚇死人。你看,迪吉.葛拉斯彼(Dizzy Gillespie)、「菜鳥」查理.帕克(Charlie “Yardbird” Parker)、巴迪.安德森(Buddy Anderson)、金.艾蒙斯(Gene Ammons)、樂奇.湯普森(Lucky Thompson...

共

共

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)