| FindBook |

|

有 2 項符合

Shelagh Vainker的圖書 |

|

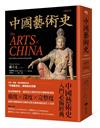

$ 671 ~ 765 | 中國藝術史【全新修訂版】:(牛津、耶魯、普林斯頓等名校採用藝術史入門經典)

作者:蘇立文;協助改版/馬熙樂(Shelagh Vainker) / 譯者:馮幼衡/審校.改譯;徐堅/原譯 出版社:一卷文化 出版日期:2025-05-07 語言:繁體書  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 595 電子書 | 中國藝術史【全新修訂版】:(牛津、耶魯、普林斯頓等名校採用藝術史入門經典)

作者:蘇立文,馬熙樂,Shelagh Vainker / 譯者:馮幼衡,徐堅 出版社:讀書共和國出版集團 出版日期:2025-04-30 語言:中文 |

|

|

|