引言

在我女兒還是嬰兒的時候,我常常會在搖椅上搖著她入睡;我們就是為了這個目的,充滿愛意地把搖椅擺在她的嬰兒房裡。我妻子麗莎花了好幾個小時餵艾瑪,所以我想我至少可以接下搖她的責任。說實話,我很珍惜那幾分鐘時間。艾瑪靜下來入睡時發出的小小聲音;我可以盯著她小巧的手指、她眼睛上每一根奇蹟般的睫毛、她嘴唇噘起來的寶貴模樣;這是我的時間,輕搖、反思、細細品嘗的時間。

通常我們家的狗露西,會蜷曲著身子,躺在我們旁邊的毯子上。她愛艾瑪,想要待在她「妹妹」在的任何房間裡。

艾瑪快到她的一歲生日,卻還容許我搖她入睡的時候,有一回我往露西那裡看了一眼。我不知道是什麼讓我想到這點,但不知怎麼地,我領悟到總有一天我必須向艾瑪解釋露西死了。露西那時候三歲大,而就狗的壽命來說,我猜想到艾瑪八歲生日的時候,我就必須讓她心碎。我必須設法找到合適的說詞,解釋露西為什麼不再與我們同在了。

這個念頭讓我想要落淚,我不知道我怎麼能應付這種事。雖然我這麼樂於跟艾瑪分享世界的種種喜悅,但一想到要讓她睜開眼睛面對悲劇……不,敬謝不敏。

我不曉得到頭來我必須跟她坐下來四次,告訴她我得了癌症。基本上在我設法保證我會戰勝病魔的時候,我是對她撒了四次謊。我不會戰勝病魔。我現在知道,這種癌症會殺死我,只是時間早晚的問題。當然,我希望還有很多時間,但最近我的醫生們告訴我,我這五年的存活率是百分之八。

艾瑪現在十四歲了,我有百分之八的機會看到她高中畢業。

這些話幾乎讓人無法下筆。有些時候,我無法面對我生命即將告終的事實。我不怕死;如果我沒有艾瑪,我就能說:「嗯,這是一趟很棒的旅程。」我受不了的是這種念頭:離開我的小女兒,無法看著她長大,為她提供諮詢與建議、笑聲與笑話,不做她的父親。

所以,我必須另外想辦法,我不知道我還剩下多少時間,但我已經發現有個辦法,可以天天讓她知道她多麼得人愛,我有多支持她,還有我多麼在乎她逐漸變成的那個人。我寫餐巾小語給她,我每天早上把那張紙塞進她的午餐盒裡。

我分享這本書,是因為我們沒有一個人知道,我們還剩下多少時間。對,我們走遍這個星球,懷著我們所向無敵的希望。但我們全都知道,生命可能在瞬間被奪走,我得到這份「大禮」──領悟到結局將至。我可以花時間全盤評估,並且讓我愛的人知道他們對我有多重大的意義,這是唯一重要的事情。你的房子,你的銀行帳號,你的技能,你的職業──沒有一樣重要。這一切都是關乎我們建立的長久持續關係。就是這樣,這就是全部。

這本書是一種召喚。醒來吧,展開交流,分享你的感受,打那通想打的電話,寫那張想寫的紙條。因為我太清楚生命的脆弱,還有趁我們還在、還有能耐的時候,花時間跟我們所愛的人進行交流有多麼重要。

第一章 都從一張餐巾紙開始

親愛的艾瑪,妳不能在盜二壘的時候,還把腳放在一壘。

——愛妳的爸

我慢慢地摺起餐巾紙,然後把它放進艾瑪的午餐袋裡。最近我的字條轉向以棒球為主題。艾瑪逐漸變成一個熱忱的壘球選手,而我很愛用這種類比。我把自己想成一個盜壘者,總是在尋找新的機會,準備好要看到生命可能轉向的新方向。不過有過一個例子,是我在拖拖拉拉,那時候我還沒準備好跑到二壘,雖然我的隊伍需要我這樣做。

我太太麗莎,她比我還年長五歲。但我總覺得很幸運她選擇了我──一個目中無人的年輕人,當她的人生伴侶。(有趣的是,我媽也比我爸年長五歲)然而跟年長者結婚所帶來的挑戰之一,就是有時候我必須在我準備好以前,就跳進生命的變化之中。在我的朋友之中,我是頭一個擁有自家住宅的。我遠比我的摯友們更早結婚,當大人的責任一次又一次地硬是推到我頭上。

在一九九九年初,麗莎來到我身邊,坦白直說:「是時候了。」我確定之前有更多討論導向這句陳述,不過那四個字是最重要的,該是設法懷孕的時候了。我才二十九歲,但麗莎已經三十四歲,是時候了。我們才剛結婚一兩年,我不確定我是不是準備好走下一步了,我長期祈求想要有個女兒,但我的意思是將來要有,在我準備好長大以後。

我知道麗莎是認真的。老實說,我知道這趟冒險的開頭對我可能會很有樂趣。再加上這年頭似乎人人都需要某種不孕治療,我不認為我們有可能馬上懷孕,我有時間可以做好準備。

雖然我們沒有立刻懷孕,卻沒有等上很久。冒險的開端很快就結束了,比我希望的還快得多。我即將成為人父。

接下來八個半月是一連串混亂的活動與準備,我們上了各種課程,我們選好一位小兒科醫師。我們花了無數時間,在店舖裡尋找嬰兒連身衣跟其他嬰兒周邊用品。我們替房子做好保護嬰兒的措施,並且準備了嬰兒房。(給所有準爸爸的一個小暗示:在嬰兒房裡面造一張嬰兒床吧!我超愛做這個,以至於我非做上兩次不可!)

而且當然了,我們讀過北美洲發行過的每一本嬰兒取名書。我強烈喜愛伊莉莎白或馬修。實際上,我想選的是馬提亞,馬修這個名字的德文版,不過我知道我打不贏這一仗,甚至連試都沒試。麗莎很快否決了伊莉莎白,因為她跟一個叫這名字的前室友處不來。麗莎喜歡班傑明跟克羅伊。不幸的是,我們有一隻貓叫做班,替我們的孩子命名班似乎就是……呃……怪怪的。我否決了克羅伊,因為在我想像中遊戲場裡欺負人的恐嚇,會從這句話開始:「克羅伊,大北七。 」

在二十週的超音波以後,我們發現我的禱告應驗了。我們有個女兒,我能夠為麗莎肚子裡成長的那個寶寶安上一個具體形象,讓我心花怒放。一個小女孩,最後,變成一位父親的現實開始看來更有吸引力了。

而我們能夠決定一個名字了。我總是喜歡克萊兒(Claire)這個名字,因為其中寄託了澄澈明晰(clarity)的期待。麗莎也同意,克萊兒•迪蘭妮•卡拉漢將會成為我們小女兒的名字。

這段懷孕期並不好過。前六個月的大半時候,麗莎都有晨間害喜。她常常哀嘆我們選擇的晚餐根本無關緊要,因為那些東西在她胃裡不會停留太久。麗莎的血壓一直增高,這對她跟寶寶都值得擔憂。我覺得很迷惑,就像許多男人一樣,不確定要怎麼幫忙。我的工作是準備好讓這棟房子迎接新來客,迅速接送她赴不同的約,還有別插手其他一切。

那個十月的星期二是個很平常的日子,我像平常一樣去工作,麗莎則去她醫生的辦公室量血壓。我在將近中午的時候接到麗莎狂亂的電話。醫生很擔憂。她的血壓爬升到危險區,所以事情決定了,我們必須生下那個寶寶,今天就生。我在工作地點手忙腳亂地整理好東西,然後衝到醫院。麗莎看到我接近等候室的時候,動作笨拙地站起來。她的眼睛裡閃爍著期待,我們兩個人都露出微笑。今天是跟我們的克萊兒見面的日子。

麗莎一被送到醫院,等候遊戲就開始了。麗莎體內打了催產素,我們在等藥物生效。麗莎很熱,我則在房間裡發抖。我蜷縮在小小的沙發上,全身衣著整齊,還用一條毯子蓋住自己,卻徒勞無功。那是個漫長的夜,催產素作用速度很慢。我們看了晨間新聞,然後是比賽節目。我很焦慮,又覺得相當沒用。我可以替麗莎拿冰塊,但除此之外,我沒別的事可做,醫生跟護士來來去去,每一個人都瞄一眼圖表跟機器,看看事情是否有進展,在醫院裡待了二十四小時以後,終於是用力推的時候了。

我沒準備好。

雖然根據麗莎的記憶,用力擠的過程可能漫長到無窮無盡,我所知的卻是醫生突然間就把一項工具交給我,然後幫助我把血從臍帶裡擠掉,好讓我可以剪斷它。我根本不想剪斷臍帶!我特別告訴醫生我不要的!然而我在這裡,在一個充滿醫療人員的房間裡,我沒得選擇。我咬緊牙關,盡了我的責任,在醫生跟護士們進行愛普格新生兒評估的時候,迅速地退開。我們的寶寶,克萊兒,在這裡了。

我還沒準備好。

我站在那裡,整個癱瘓。我不只是不知道要做什麼,也不想做任何事。這一切動得太快了。

我還沒準備好。

麗莎迅速地讓我擺脫這個狀態。「去她那邊!」她懇求道,這時她在醫院床上躺著不能動。

我走向護士照顧克萊兒的地方,然後輕輕地觸碰她。我還是不知道要做什麼,但我在場。我領悟到就是這樣,這件事正在發生,我是個父親了……

不過我還在抗拒這個現實,在克萊兒出生後,我回家去,終於睡了一會。我痛恨承認這一點,不過第二天早上我回醫院以前,動作不慌不忙。我吃了一頓寧靜的美好早餐。洗了碗盤、帶狗去散步,我並不真的想回醫院去。

到最後,我接到麗莎的電話。「嗯,甜心,你在哪裡啊?」我衝回去。

我們在醫院的時光並不好過,克萊兒的膽紅素含量很高,在她人生中的頭一天裡,她必須在一個小塑膠盒裡躺好幾小時,做光線治療。我們才幾小時大的可憐小寶寶躺在那裡,臉上繫著護目鏡,這樣放射線才不會傷到她的眼睛。在治療期間我們不能抱她或碰她,只能透過一扇窗戶盯著她看。這真是一種折磨,然而不知怎麼地,這讓我開始想要宣告所有權了。在那裡面的是我女兒,她一個人、她需要我。她開始看起來像是……屬於我的。

真正幫助我做到這個轉換的時刻,是我們終於向自己承認,我們對彼此了解越多、跟克萊兒一起共度時光越長,就越是發現她的名字不太適合她。我們犯了個錯,我們的寶寶取錯名了,而且這是我們的錯!我們怯懦地問一位護士還能怎麼補救。我想像會有好幾疊文書作業,甚至要上法庭去糾正這個錯誤。她溫柔地微笑,然後告訴我們這種事情比我們想像中還常發生,我們只要在出院以前填完一張表格就好了。

那天下午我們帶著艾瑪•克萊兒•卡拉漢,以一家人的身分離開。我不知道名字的事情到底怎麼回事。但我們一改過她的名字,她一變成艾瑪,她就變成我的了,這件事變得很真實。

我們小心翼翼地把她裝進她的汽車座椅,麗莎輕手輕腳地放鬆身體,坐進她旁邊的車後座,這時我在方向盤後面就位,終於有個重要的工作可做了。我要帶我的家人回家。

我看著照後鏡,我看不到在汽車座椅裡面的艾瑪,但我知道她在那裡。我的小女兒。而且,我們要回家了。

我準備好了。

親愛的艾瑪,在我偶爾需要奇蹟的時候,我就會望進妳眼底,然後領悟到我已經創造了一個。

──愛妳的爸

起初我身為人父的角色,包括一大堆尿布、搖晃跟哄她安靜,然後隨著艾瑪逐漸長成一個小女孩,我的角色也跟著改變,專注於餵食、安撫與讓她入睡。我很快領悟到,父職實在遠超過只是挑個名字(這是我已經搞砸過的事情)跟餵她吃東西。我正在幫忙讓這個小人兒成形,從發出最初的聲音、踏出人生的頭幾步、到說出最初的幾個字,我的艾瑪開始有人格了,那裡面有個小小的人。而讓她準備好面對世界,就是我的工作。

這起於一種領悟:我們真的必須教她是非對錯,這意味著紀律。我從來不是很擅長這種事。她會就這樣抬頭看著我,眼中充滿了希望,而不管她做了什麼,我都想投降。

轉眼之間她就上學去了,而我每天跟她在一起的時數急遽縮減。早上我們去上班上學之前會有些時間,晚餐跟夜裡上床睡覺前會有一點短暫的時間,然後還有我們白天開車到處去時耗掉的時間,或長或短。我一天只有三次機會直接影響我女兒:早餐,晚餐跟睡前。我把這些時間加起來,可能表示一天一小時。

雖然我知道這是讓孩子長大、在世界上獨立的一部分過程,我還是想念那些父女連心的時刻;想念我好像在影響她生活的感覺。我知道現在朋友跟學校佔據她大部分清醒的時間,而且變得越來越重要。但我想找到一個方式,讓自己介入她繁忙的生活裡。

艾瑪總是很注重三餐,我不知道其他小孩有沒有這種固著現象。艾瑪會跳下床,手中抓著毯子問道:「晚餐吃什麼?」

我很幸運,我上班的地方鼓勵我們花我們所需的時間跟家人共處,所以我變成幼稚園午餐時間的志工。我打開牛奶盒、擠番茄醬、分發吸管,然後清理溢出來的食物。那是一天裡最辛苦的時刻,但這表示我能夠跟我女兒稍微坐一會,見見她的朋友,看她們怎麼互動。

這也表示我能夠看到她從自助餐廳裡買午餐時,吃了些什麼。我很快變成從家裡帶便當的鼓吹者。

反正我通常就是我家最早起床的人,所以我變成了包便當的專家。我會剁、切、混合、打包。我設法丟進一些我知道她會很愛的特別食物,像是一片餅乾或者一杯布丁,某種讓她眉開眼笑的東西。

我不時會寫個字條在她的餐巾紙上。

那些字條剛開始很簡單:我愛妳,祝妳有很棒的一天,當某個人的朋友。

我甚至不知道那些字條會不會有人讀,我不知道那些字條對她重不重要。不過,我想讓每一天都很特別。

有一天,我剛幫她準備好午餐。我還沒寫字條。艾瑪看到流理台上的午餐袋沒有字條,而我看到她腦袋裡的神經元發動了。她抱起袋子,走向我這邊,瞪大充滿懇求之意的眼睛,就這樣問道:「餐巾小語呢?」

那時候我就知道這件事情是重要的。

所以,這變成我的慣例,一個克盡親職的慣例。不管我有什麼事,我都會確保艾瑪有張字條。而且隨著她的成長,字條變得更加具體,更有思想內容。有時候我會寫上對我很有意義的引文,像是蘇斯博士的話:「如果妳生來特殊,為什麼要融入其他人?」我領悟到在這些時候,我可以幫忙帶領她,指引她變成一個年輕女人。身為一個父親,意味著幫助她變成一個能讓世界有所不同的人。這是我希望能每天影響她的辦法。

我完全不知道,有一天,那些餐巾會變成我的遺贈。

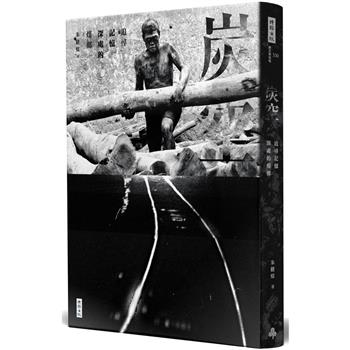

| FindBook |

|

有 1 項符合

garth callaghan的圖書 |

|

$ 190 ~ 252 | 每一天,都是愛的練習

作者:(Garth Callaghan) / 譯者:吳妍儀 出版社:平安文化 出版日期:2016-05-09 語言:繁體中文 規格:平裝 / 240頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:每一天,都是愛的練習

愛一個人,是本能。

讓這個人知道你愛他,卻需要練習……

拍攝《魔戒》的新線影業已買下電影版權,即將搬上大銀幕!

感動全世界!Amazon書店讀者★★★★★熱淚盈眶推薦!

親愛的艾瑪,在我偶爾需要奇蹟的時候,我就會望進妳眼底,

然後領悟到我已經創造了一個。

從女兒艾瑪還是幼童時開始,葛斯就一直精心幫她準備午餐,還有每天寫在餐巾紙上的字條,放在她的午餐袋裡。隨著艾瑪一天天長大,這些「餐巾小語」也成為父女之間最親密的連繫。

然而就在艾瑪12歲之後不久,葛斯被診斷出得了癌症,而且只有8%的機會能夠活著看到艾瑪高中畢業。面對殘酷的現實,葛斯沒有自暴自棄,反而把剩下的每一天都當成一份禮物、一次與摯愛的人分享的機會。

他決定把所有想說卻來不及說的話,寫成826份餐巾小語,無論未來發生什麼事,確保艾瑪直到高中畢業為止,每天都會收到一份,這是他留給艾瑪最真摯的祝福,也是最珍貴的遺贈……

「餐巾小語」談的不是死亡,「餐巾小語」談的是生活。這是關於把重要的教訓傳遞給我們的孩子;這是關於分享我們多麼在乎每一天;這是關於領悟到我們每天都有造成改變的力量。你可能不認為一張紙上的幾個字有什麼重要,但它們確實重要,而這本書將會展現出這一點。

作者簡介:

葛斯・卡拉漢 Garth Callaghan

出生於紐約,在萊登港長大,目前定居於里奇蒙市。

中年時發現自己四度罹患癌症,存活超過5年的機率只有8%,於是他決定為女兒寫下826則「餐巾小語」,直到女兒高中畢業,分享他的人生經驗以及對女兒的愛。

「每日行動英雄」(Every Day Action Hero)活動的發起人亞歷克斯‧席恩在聽到葛斯的故事後深受感動,在自己的臉書上分享,立即引起廣大回響,葛斯一家人也因此受邀參加電視節目訪問,分享自己的抗癌心路歷程,而父女之間簡單的餐巾傳情,也意外成為冰冷社會中的溫暖能量。

臉書粉絲專頁:www.facebook.com/napkinnotes

譯者簡介:

吳妍儀

中正哲研所碩士畢業,現為專職譯者,小說譯作包括《魔女嘉莉》、《太陽召喚:格里莎三部曲之一》、《傲慢與偏見》、《撒旦的情歌》、《WWW.甦醒》、《亡命抉擇》、《魔女高校》系列、《傲慢與偏見與僵屍》等。

TOP

章節試閱

引言

在我女兒還是嬰兒的時候,我常常會在搖椅上搖著她入睡;我們就是為了這個目的,充滿愛意地把搖椅擺在她的嬰兒房裡。我妻子麗莎花了好幾個小時餵艾瑪,所以我想我至少可以接下搖她的責任。說實話,我很珍惜那幾分鐘時間。艾瑪靜下來入睡時發出的小小聲音;我可以盯著她小巧的手指、她眼睛上每一根奇蹟般的睫毛、她嘴唇噘起來的寶貴模樣;這是我的時間,輕搖、反思、細細品嘗的時間。

通常我們家的狗露西,會蜷曲著身子,躺在我們旁邊的毯子上。她愛艾瑪,想要待在她「妹妹」在的任何房間裡。

艾瑪快到她的一歲生日,卻還容許我搖她...

在我女兒還是嬰兒的時候,我常常會在搖椅上搖著她入睡;我們就是為了這個目的,充滿愛意地把搖椅擺在她的嬰兒房裡。我妻子麗莎花了好幾個小時餵艾瑪,所以我想我至少可以接下搖她的責任。說實話,我很珍惜那幾分鐘時間。艾瑪靜下來入睡時發出的小小聲音;我可以盯著她小巧的手指、她眼睛上每一根奇蹟般的睫毛、她嘴唇噘起來的寶貴模樣;這是我的時間,輕搖、反思、細細品嘗的時間。

通常我們家的狗露西,會蜷曲著身子,躺在我們旁邊的毯子上。她愛艾瑪,想要待在她「妹妹」在的任何房間裡。

艾瑪快到她的一歲生日,卻還容許我搖她...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 葛斯・卡拉漢 譯者: 吳妍儀

- 出版社: 平安文化有限公司 出版日期:2016-05-09 ISBN/ISSN:9789869308304

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:240頁 開數:25 開 (14.8cm × 21cm)

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心靈雞湯

|